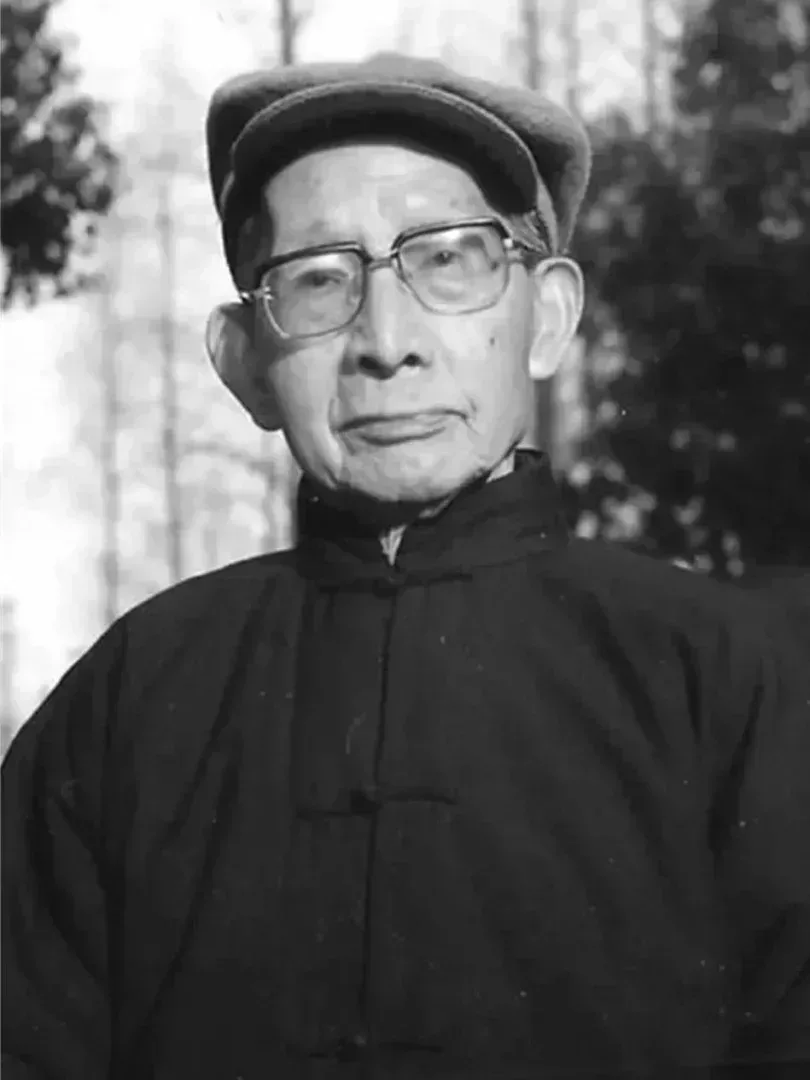

第一次知道賈植芳先生,還是在楊絳先生的文章《記楊必》中——有一位鄉土味濃厚而樸質可愛的同事,曾警告楊必:她如不結婚,將來會變成某老姑娘一樣的“殭屍”,阿必曾經繪聲繪色地向我們敘說並摹仿。

楊必這位鄉土味濃厚而樸質可愛的同事,正是賈植芳。

一九五五年“胡風事件”以後,我們夫婦都被掃地出門,先後被關押起來。我被關了十一年,文化大革命前夕,被上海中級人民法院以“胡風反革命集團骨幹分子”罪名,判處有期徒刑十二年,被押回原單位復旦大學下放到印刷廠“監督勞改”。任敏後來下放到青海,一九五八年以後在青海的監獄裏關了三年,三年困難時期又被遣送回到我的家鄉當一個普通農民養活自己,在貧困和歧視中苦度春秋,一待就是十八年。我剛到印刷廠時,每月給三十塊錢生活費。一九七五年鄧小平復出,老幹部又被重新任用,印刷廠的支部書記也是原來的老幹部,他對我講:“你回校後我們沒有發現新的罪行,你的問題不僅學校黨委無權解決,就是上海市委也無權解決,這是中央的事情。但生活上可以照顧你,從下個月起,你的工資按二十二級幹部待遇,漲爲六十五塊。但你要明白,你並不是二十二級幹部,只是拿這個級別的工資待遇。”那時一個熟練老工人的工資才四十幾塊錢,剛被分配來廠的中學生每月只有二十七元工資,印刷廠的工人議論紛紛:“怎麼‘反革命’的工資反而比我們革命羣衆要高!”

可是形勢確實一點點改善起來了。由於大家都明白的原因,幾十年來,中國知識分子的命運總是與政治形勢息息相關。到一九七八年十月,中國的政治形勢又發生了新的變化。上海市公安局發了一個公文,上面說:“‘胡風分子’賈植芳沒有發現新的罪行,解除監督,回原單位工作。”後面還有很多好話,說“賈植芳同志多年在教學崗位上工作,教學經驗豐富,相信回去後一定可以爲教育事業做出新的貢獻”。這是多年以來我第一次被稱爲“同志”,聽起來自己也感到陌生。這樣我就又回到復旦中文系,在資料室做一個普通的圖書管理員。這以前在印刷廠時,人家喊我時直呼其名:“賈植芳!”回到資料室後,人家客氣了點,稱我“老賈”。那時粉碎“四人幫”不久,百廢待興。由於多年爲政治服務的結果,現當代文學研究除過歪曲歷史的大批判以外,一片荒涼。於是民間自發成立了一個當代文學研究資料編委會,因爲資料建設是學科建設的一個基礎工程,這在多年歪曲歷史的情況下尤其顯得必要。我回到資料室後也參加了這個工作。當時分給復旦的是趙樹理、聞捷、巴金各作家資料專集的編輯工作,我回來後就與資料室和現當代文學組的幾個青年同志一起編。到了一九七九年,這套資料收歸國有,由中國社科院文學所主持,作爲“六五”重點科研項目,同時也編輯一套“現代文學研究資料”,分爲兩輯,一輯是作家專集,一輯是社團、流派、論爭的資料集。復旦分配到兩個題目,一個是文學研究會資料,一個是外來思潮、理論、流派對中國現代文學的影響資料集,也由我負責,與其他同志一起合編。一九七九年十一月,文學所通知復旦派兩個人到北京參加編輯會議,中文系派我和一位姓蘇的同志進京(我當時“反革命”的帽子還沒有摘除,而蘇同志是黨員講師,系裏這樣安排,也帶有監督的意思)。彙報上去,社科院發來通知,給我發的油印的通知後面用墨筆寫道:“賈植芳同志何日進京,請速電告時間、車次、車廂,以便安排車接。”蘇同志的通知上沒有這個附言,中文系裏於是議論紛紛,因爲我被解除監督,回到中文系報到後,系總支一位從山東來的女組織委員曾在開會時向全體教職工宣佈說:“賈植芳回到中文系來了,但他還是反革命!他的一言一行,大家隨時向組織彙報。”這是我後來才知道的,但我自己也明白自己的處境,也知道別人對我還是另眼相看。有些教授見了我,睬也不睬,如當時的系主任,是我多年的老同事,他見了別的人,包括普通工人,滿臉笑容,有說有笑,見了我卻將頭揚起來,或者轉過臉去,視若無睹。回到系裏後,我的工資比在印刷廠時又高了些,比照十八級幹部工資待遇,增加到九十二塊錢,這已經遭到某些人的嫉恨,因爲除過教授高工資外,解放後歷屆畢業留校任教的青年教師每月工資只有六十元,稱爲六十炮,三十年一貫制,沒有改變,雖然除了兩個被窩、幾本馬恩列斯毛的書——後者還是一九五五年抄家以前的財產,因爲是革命領袖著作,不好沒收——以外,我們夫婦什麼也沒有。這時我的妻子已經從我的家鄉回到上海。學校在託兒所附近、菜場旁邊一個大雜院式的二層小樓分配給我一間小房,俗稱閣樓,妻子回來後,我們這個一九五五年被政治風暴摧毀的家,才重新建立起來。按照當時政策,年紀大的知識分子,沒有兒女的,身邊可以有個年輕人,照顧生活,戶口可以解決。我們這個兩人世界就又多了一個人,即任敏的侄女,作爲我們的養女,改名賈英,也從山西來到上海,照顧我們兩個老人的生活。從此我有了一個獨立的生活空間,上班之暇,我就重新拿起了廢置二十多年的筆。我根據多年的生活體驗與人生感悟和當時的境遇,寫了一些散文,題名《花與鳥》,其中一篇是《屋檐下的花》,一篇題名爲《籠中的鳥》,這是經過多年政治生活的風暴之後我們的處境的一種寫照。全家靠九十幾塊錢的工資,喫飯以外幾乎沒有剩餘。去京開會因爲是冬天,我沒有大衣,向學校事務科借了一件草綠色的棉軍大衣與一雙棉軍鞋。裏面穿的衣服除了一件毛衣和套衫外,也沒有其他的衣服,鄰居工人小卞不嫌棄我們是未摘帽的“分子”,借給我一件棉背心、一條青色的褲子和幾十塊錢,我上京去的東西才準備好。

雖然我知道自己仍然是異類,還是受歧視的,但還是帶着這個身份去京了。蘇同志給我們買的是硬臥車票,我也沒有什麼行李,就這樣出發了。第二天天亮到京,車上上來一位穿幹部裝的人,問哪位是賈植芳同志,說是社科院來接我的。又問我有什麼行李,他可以替我拿。我說除了兩包蹩腳煙外,沒有其他行李。出了站,我的侄兒侄女們都在外面排了一隊在等我,我的大侄兒的女兒,已經上小學了,也一起來了。我哥哥在社科院工作,知道我要進京,所以派他們來接我。不過當時我還認不出他們——幾十年沒有進京,我的哥哥已經是“兒女忽成行”,而且都已成人了。那個幹部向我逐一介紹,這是你的大侄兒,那是你的二侄女,那個又是誰誰。自己的親屬讓不認識的人來介紹,聽起來有些滑稽,可是當時確實是這樣的情況,我們感覺也是挺正常的。這件事過去快二十年,纔回味出當時的情境所包含的滑稽與悲苦。幹部介紹完後,先開汽車帶我去哥哥家。我們哥倆多年沒見面,聽說我來,哥哥一宿未眠,見了我後又是一番激動。那時我的嫂子李星華剛剛去世,哥哥本來就很悲傷,見了我更是相對黯然。不過去京開會,時間安排非常緊迫,我們兄弟也沒有時間話舊。那天在哥哥家喫了一點早點,那個幹部就帶我們到了總工會的招待所。這時文研所的同志已經來了,由他們安排招待我們,所裏的一個工作人員把我帶到樓上,安排我住宿的地方有客廳、沙發、地毯等等,在當時算是很高級的地方。我說我們同來的還有一位同志,社科院的人說:“他不能住這兒,我們對他另有安排。”我知道我的身份,也知道同來的同志身負監督我的責任,就對他說:“我們同來,有共同的工作要商量,分開住不大方便。”於是他就帶我們去安排了一個較差的雙人房,自然客廳、沙發、地毯等都沒有了。他們安排好我的住房後,一位工作人員對我說:“你要外出,就請先關照一聲,我們準備車子。”

當時文學所的所長是陳荒煤,副所長是許潔泯。第二天就開了個預備會,指定各專題的負責人蔘加,蘇同志就不能去了。開會是潔泯講話:“各位同志來了。我們這是預備會。今天被邀請參加的都是主席團的當然成員。作家專集都已分配好,這次開會是研究社團、流派、論爭部分。我們開會也不舉行什麼儀式了。共有三十四個題目,我們擬定個討論程序。正式開會後,上午、下午、晚上大家都開。我們擬個名單,每次開會討論一個題目,由在座的各位分別主持,先由承擔單位報告,然後大家提意見。目的是把這一套材料編好。”第三十三個題目赫然是“胡風反革命集團研究批判”(自然以後又不能不改動,先是改爲“胡風集團研究材料”,以後又改爲“胡風等人文學理論材料”),宣讀名單時,我才知道由我主持第三十三個題目的討論。我經歷的事情多了,“政治經驗”豐富,知道這裏有文章。會上他們對我的生活待遇的安排,我心裏很清楚,是事先就商量好的。從對我的高規格的生活安排和對我主持的選題的安排,這讓我想起魯迅先生的話:“當你並不認識的人向你笑的時候,你要特別注意。”因爲我當時還是個資料室管理員,頭上還戴着“胡風反革命集團骨幹分子”的政治帽子,並未平反和恢復原來的職稱待遇,這次對我的安排,其中必有內情。我是個久經政治風浪的人,也是個有一定政治社會鬥爭經驗的人,他們要看看我經過二十多年的關押與勞改,是否把我改造過來了。我多年來雖然“身在奴中”,但我的精神並沒有被奴化,我仍然保持着人格的獨立性和清醒的頭腦。因此,我在會上的種種表現,如不住他們安排的高級房子,出門不通知他們,也不用車,以及下文就要提及的在會議上對“兩個口號論爭”、反“胡風”問題等等不表態……使他們——當時文藝界的上層領導——非常失望,甚至憤怒。因此我想到:這就是一九八○年中共中央爲“胡風”案平反時爲我也留了一個所謂“漢奸”的帽子的深層原因,雖然這個文件並沒有向我正式傳達過——而且聽說只傳達到縣團級以上的幹部,但我從側面早已知道了。所以當時主持我的平反的本單位的黨委監察委員會的同志(雖然我並不是黨員)——向我傳達的是上海市委的平反文件,上面寫道:“同意上海高等法院黨組關於處理胡風案件的意見,賈植芳撤銷原判,恢復名譽,費明君撤銷原判,對其歷史問題免予追究。”我看了這個文件後,就向對我宣佈這個文件的黨委副書記質詢,說:“中央還有個文件,其中還爲我留了個政治尾巴。”他說:“那是他們北京的事,我們上海可沒有說你不好。”我向主持中央黨務工作的胡耀邦寫信質詢,經過兩年多的時間,纔得到徹底解決。而在我回資料室上班的這一年多日子裏,因爲頭上還戴着“帽子”而受到某些一貫正確的同志,包括我過去的一些同事和學生的冷視與蔑視。

這扯得有些遠了,回過頭來,話說那天議程安排好後,主持會議的許潔泯說:“今天大家休息半天,明天舉行李星華同志的追悼會,賈植芳同志要去參加,我和陳荒煤同志也要去參加。我們休會一天,大家休息休息,也可以去探親訪友。”第二天我先去哥哥家,碰到了我的一個堂弟,他是行伍出身,參加過抗美援朝戰爭,曾經在朝鮮戰場上負過傷,復員回國後先在地區當人民銀行行長,以後調了工作,任地區科研處處長。這次他也特地從山西老家趕來了。多年不見,他告訴我他從朝鮮回來,在大連結了婚,丈人是開菜館的。他說:“二哥,我現在已經不叫小名了。我現在叫賈學忠。”我奇怪道:“你什麼時候改名的?”他說是在部隊時領導改的。我又奇怪道:“你在部隊才掃了盲,怎麼能當科研處長呢?”他說:“二哥,這有什麼稀奇!當了七年了,當得很好呢。”我才知道自己被封閉的時間長了,外面早已改天換地,我是跟不上這個時代了。聯想到出車站時那由別人介紹自己親屬的一幕,恍然猶如身在一個荒誕的夢中還未醒來。開追悼會時由我與堂弟照顧哥哥,攙扶着他。在貴賓休息室,哥哥向大家介紹我說:“這是我的弟弟賈植芳,復旦大學教授。”其實我當時還沒有恢復原來的職稱和待遇,頭上的“帽子”也還沒有摘除。參加追悼會的文化界的人士很少,基本上都是各方面的領導幹部。哥哥介紹完畢,幾乎很少人反應,只有旁邊一個人從沙發上站起來,向我做自我介紹說:“兄弟是廖沫沙。”並和我握了握手。

追悼會由林默涵主持,陳荒煤致悼詞。悼詞裏提道:“李星華同志一九四一年通過家屬關係到達延安。”我想起當時的情境,她與她的弟弟李光華及我的大侄子森林,都是我設法通過八路軍辦事處送到延安與我哥哥團聚的。悼詞中僅說“家屬關係”而不提我的名字,顯然是因爲我的罪名沒有撤銷,仍然是個敏感人物的緣故。

提起送李星華等人到延安,可真是說來話長。有必要先說一下此前我的經歷。一九三九年武漢失守以後,國民黨提出“溶共”“限共”的反動政治綱領,清查因抗日關係參加國民黨軍隊或機關的共產黨員和“左”傾分子。其時我在中條山前線第三軍第七師做日文翻譯,有一天突然從一個祕書那裏得知上司打算把我送到洛陽第一戰區長官司令部“受訓”,實際上就是政治上的“清查”或“審幹”。我雖然不是共產黨員,但是個左派,在部隊裏和他們採取同流不合污的態度,而且在後方的進步刊物上投稿作文章,自然成了他們懷疑的對象。我對這一套向來反感,因爲我參軍是爲了參加抗戰,不是來找生活出路或藉機謀個一官半職的,就以請假看母親爲由,藉機離開了這個部隊。接着從家鄉輾轉到了西安,在那裏因爲朋友黃和材的幫助輾轉到了重慶。在重慶街頭流浪的時候碰到了留日同學謝挺宇,他在《掃蕩報》當編輯,就接我去他那裏,在那裏我見到了曹祥華、朱劍農、謝爽秋、李哲愚、周治國等同學。在日本的時候,他們都是進步同學,在顛沛流離中相遇,更加覺得親熱。後來我才知道他們都是地下黨員,曹祥華是支部書記。他們叫我不要走了,並在《掃蕩報》爲我找了一個編輯的工作。《掃蕩報》是國民黨的官方報紙,名聲不好,所以我對去那兒工作很躊躇,但曹祥華打消了我的顧慮,他叫我放心,說這是對我的信任。我不是黨員,但是個左派,這一點他們都知道。但是不久,我在《掃蕩報》做編輯就出了事,社長何聯奎找我去,說可以調我到重慶日本戰俘管理所去管日本戰俘。我本來就不願在《掃蕩報》幹,更不願受他們調遣,所以藉口水土不服、想回北方回絕了。曹祥華知道這件事後來找我,說既然你想回山西,我那裏有一個朋友吳岐,也是留日老同學,是國民黨軍事委員會戰時新聞檢查局局長陳卓的小舅子,你可以通過他的關係到山西新聞檢查處去工作。曹祥華還開導我說,這些位置都是國民黨控制新聞喉舌的地方,我們應該儘量利用機會佔了它的位子。他還說了一句很通俗的比喻,說這叫“佔着茅坑不拉屎”。我當時很信任曹祥華,把他當成老大哥,就答應了他(我後來知道,曹祥華安排我和其他留日同學去《掃蕩報》和戰時新聞局工作的事,都曾經請示過中共西南局的領導同志,並得到同意。這樣,我去這兩個機關工作,實際上是地下黨安排我去的。但在“胡案”發生一直到我徹底平反,卻竟然成了我的一項揮之不去的罪名)。這樣,他就引我去見吳岐,吳岐很高興,在見過陳卓以後給了我一箇中校的軍銜,任命我爲山西戰時新聞檢查處副主任。我立即動身,在一九四〇年二月份回到陝西省秋林鎮,這裏就是閻錫山的第二戰區長官公署和山西省政府所在地,離宜川縣不遠,半年以前,我正是從那裏獨步南下,現在又回到了那裏。

也就是在這裏,我纔有機會和能力將我的嫂子李星華送到延安。我在去秋林鎮路經西安時,找到了半年前與我結伴南下的老鄉王某,請他幫忙辦公。我在那時也結識了八路軍駐山西辦事處處長王世英同志,與他發生聯繫。一九四〇年夏,我嫂子李星華在周作人的幫助下,帶了弟弟李光華和年幼的兒子森林,離開北平去延安,先由我在濟南經商的伯父派他的夥計送至山西汾城老家,再由我父親派一名長工把他們送到秋林鎮,在我處住了一個多月。由於這一帶政治形勢複雜,有敵僞佔領區,有閻錫山二戰區,有國民黨統治區,我通過《新華日報》西安分館經理孫世義(沈穎)的關係,設法與西安八路軍辦事處接上關係。常來這裏走動的王世英說,由他派兩個警衛員直接送他們到延安,不必繞道西安了。但我考慮到我所處的環境複雜,稍一走動馬上會引起別人注意,所以只能託一名職員,作爲親戚把他們送到宜川縣,再僱馬車到西安。《新華日報》西安分館經理沈穎是我哥哥的同學,是留法回來的,我們早在北平相識,一九三八年夏天又在武漢相遇,我由重慶回山西經過西安居留期間,又無意間相遇,有了來往。李星華三人到西安後,又在我家在西安開的鋪子裏等了近兩個月,纔等到辦事處從延安開來的大卡車,坐上到了延安,和一九三八年就去延安的哥哥團聚了。

那時候送人到延安,是要冒生命危險的,萬一給國民黨方面抓住,就要送進西安集中營(勞動營)。李星華剛從北京逃到我們家鄉,又間道至我當時的工作地時,同行的李光華才十六歲,我的侄子才四歲。爲給他們準備去延安的各種各樣的日用品,喫的、用的,我把當時的一千多塊錢積蓄都用光了,可以說是傾囊相助。那時候我的父母住在山村,家裏逃難時還剩了兩頭騾子,我把父母接出來,長工用兩頭騾子跑單幫在山西與邊區之間販鹽,因爲邊區生活太苦,賺的錢也多半送給哥哥過日子。也許因爲這些原因,我又引起了國民黨的注意。在秋林沒有待滿半年,第二年春節前後,我突然收到曹祥華通過吳岐打來的密電,說重慶方面懷疑我帶有“色彩”,要我趕快離開,以免意外。我早預感到會有這種結果,趁此機會,寫信到重慶局裏,向他們正式辭職,一面就悄悄離開秋林,又回到西安,重新開始我的流浪生涯。

這就是我送李星華到延安的前前後後。悼詞裏有意迴避不提,好似不存在這件事一樣。可巧的是在追悼會結束時,我在門口碰到了李光華,他當時任某個學院的黨委書記,穿着毛貨做的西裝大衣,走過來與我哥哥握手,到我跟前時理也不理,昂首挺胸而去。在追悼會大廳也碰到了我的一個堂妹,她在人大上過學,後來由我哥哥介紹和一個公安部隊的團長結婚,後者一直升到了北京某部隊的參謀長。她看見我,既不喊我“二哥”,也不向我介紹自己的兒女,幾十年不見,她也不問我現在的生活情況,就說了一句“你來了”,然後揚長而去。我後來聽任敏說,文革中我的那個堂妹與她的丈夫一起去臨汾幹休所休養,我的妹妹與任敏一起去看他們。到了以後,她對她們的態度非常冷淡,一見面就哭窮,意思當然是怕她們開口借錢。他們的牆上掛着一個大火腿,可是招待她們喫飯卻是非常的簡單。一想到這些,就讓我想起魯迅先生說的“一闊臉就變”,這確實是閱世之言。

當時的香港《文匯報》上報道李星華的追悼會說:出席的有兩個人值得注意,一個是她的哥哥李葆華,一個是她的小叔子賈植芳,前者曾被稱爲“安徽的赫魯曉夫”(因爲我嫂子李星華是中共先烈李大釗的長女,她的大哥李葆華也是個“高幹子弟”,文革中我從報上得知,三年自然災害期間他任安徽省委書記,執行“包產到戶”的農業政策,後受到批判,媒體稱他爲“安徽的赫魯曉夫”式的修正主義分子,是所謂“劉鄧修正主義路線”的執行者,“妄圖復闢資本主義”),後者是一九五五年因胡風案而入獄,都是多少年來第一次亮相。從北京回來後,我的一個五十年代的學生,多年不見,後來聽說文革以後去了香港與家人團聚,有一天忽然來找我。我問他怎麼知道我的情況的,他說就是因爲在香港看到了報紙上登的李星華追悼會的新聞報道,才知道我還活着,而且恢復了自由。我這才知道我出席這次追悼會還有這樣的反響。

追悼會結束後,我和堂弟賈學忠陪着哀痛的哥哥坐在車子裏,等候治喪人員辦理火葬手續。這時一位治喪人員跑來請示哥哥備辦骨灰盒的問題(因爲他當時還在臺上,是中國民間文學研究會會長兼黨組書記,文革前聽說是中國社科院文學所的黨組書記),哥哥問他:“最貴的要多少錢?”對方回答說:“一百二十元。”哥哥馬上接口說:“就買一百二十元的。反正她只有這一次用錢了。”辦事人員去後不久回來說:“一百二十元的骨灰盒只有部級以上的幹部才能用。星華同志是個局級幹部,按政府的規定,只能買七十元的。”哥哥只好無奈地點點頭應允了,因爲這是黨的政策原則的問題。工作人員走後,我爲了替哥哥解憂,轉換一下車內沉悶的空氣,也是實事求是地說:“像我這樣的平頭百姓,又是有案在身的,只要能買三塊錢的就不錯了。”哥哥聽了,橫看了我一眼,好像是責怪我改造了二十多年,頭上還戴着“帽子”,怎麼說話還這麼放肆,忘了自己的身份,也忘了這是什麼地方。

文學所的會議正式開始後,每次開會,主席團成員都要參與。中間有一回是討論“兩個口號論爭”的資料,原來分配是別的單位承擔。晚上開會時,文學所現代組的馬良春突然來找我,說原先主持的同志進城有事,討論會就由你來主持。那時錄音機還不普遍,開會時旁邊坐了四個小姑娘來做記錄。開會了,我作爲主持人先說話,我說:“今天討論‘兩個口號論爭’的資料,先由承擔單位把設想、內容講一講,大家提意見,目的是把材料編好,向歷史負責。”我知道自己的身份,而這份資料又是個敏感問題,周揚、胡風結怨起因於此,所以對其內容不做評論,多餘的話一概不說。可是北師大的教師朱金順馬上站起來說:“這個題目是由文學所自己承擔的,他們自己已經編好了,今天開會來只是由大家來通過的,走個過場。從彙報來看,他們有傾向性,把提倡‘國防文學’方面的文章收得很多,把主張‘民族革命戰爭的大衆文學’的文章收得很少。前者似乎成了正統,而後者成了逆流。傾向性太重。”這時會場上亂了起來,我仍然不發一言。馬良春站起來說:“大家不要吵了。我們自己都不是當時論爭的參與者,而是解放後黨培養起來的現代文學研究者。我們沒有個人恩怨,只是要按當時的資料來說話,目的是把資料編好。”我這時發言說:“剛纔馬同志講了,大家繼續發言。大家‘知無不言,言無不盡’,目的是把資料編好。”會場上吵了半天,最後還是沒有結果,大家就散夥了。

後來討論“胡風資料”。承擔這一課題的廣西大學的一位姓陸的同志,他前一天晚上來看我,說:“我們承擔這個資料。我們認爲這是文字獄!把文學問題當成政治問題。”那時候“冤假錯案”這個詞還不流行,但我們老祖先卻已經造好了“文字獄”這個詞,陸同志很率直地用上了。現在看來倒很貼切。他很氣憤地講了半天。我沒有直接表示自己的意見,對他說:“老陸同志,開會時你們怎麼想的,就怎麼說。”次日開會,我不提題目,因爲題目還是“胡風反革命集團批判材料”,我只說:“今天討論第三十三個題目,先由承擔單位廣西大學陸同志發言,大家提意見。還是那句老話,大家‘知無不言,言無不盡’。”我說完後陸同志就站了起來說:“我們認爲這是一場文字獄!把文學問題當成政治問題來看,脫離實際。”那時候剛粉碎“四人幫”,許多人都受過苦,受過罪,大家說話都比較大膽,也比較活躍,於是就七嘴八舌議論起來,贊同的佔多數,也有少數不同意,說:“這是黨中央、毛主席定的案,怎麼會錯呢?”吵了半天,又得馬良春站起來收拾殘局。他說:“胡風問題是個政治問題,政治問題由公安部處理。我們只是來編資料,沒有權力處理這個問題。我再講一件事情,在第四次文代會上吳奚如、聶紺弩要爲胡風翻案,抱打不平。事前周揚同志知道了,就找他們談話,對他們說:‘我們這次會議,目的是開一個文藝界團結的大會,勝利的大會,你們這麼一提,必然有許多同志不同意,就必然會發生爭吵。這就失去我們開會的宗旨了。我們的目的是開一個文藝界歡聚一堂的團結的大會,不是開一個吵架大會。’周揚同志還講:‘胡風在文藝理論上比我有成就,我不如他。但有一點我比他強,我對黨絕對忠誠。’我把周揚同志的話給大家提一提,大家不要爭論。我們開的是學術會議,目的是把資料編好。”我發言說:“我們的目的是把資料編好,對歷史負責,對歷史忠實。大家心平氣和地從事實出發,把資料編好。”會議開得很尷尬,大家不歡而散。這時候周揚等人都已復出,重新主持文藝界。如果我當時在會場上檢討一番,痛哭流涕,說“我對不起黨,對不起毛主席,沒有學好馬列主義、毛澤東思想,上了胡風的當”,也許會議就能開下去。但我不吭氣,不表態,更不認罪,後來一九八〇年平反時給胡風和我留了尾巴,可能就和這次我不識抬舉,沒有把自己臭罵一頓有關。因爲不識抬舉,所以還留了“尾巴”,揪住不放,一直到後來我給胡耀邦寫信申訴,才摘掉保留的“漢奸”帽子,而胡風一直到死,也沒見到自己徹底平反。這使我想起我的一位老同事來,百花齊放時人家都紛紛激動地提意見,他一聲不吭,但後來還是把他也劃爲“右派”,他去找領導理論,說:“人家發言的劃爲右派,怎麼我不作聲也劃爲‘右派’?這是什麼道理!”領導一句話就把他頂回去,領導說:“你不講話,比他們講話的還厲害!你自己心裏清楚!”可憐我這位同事,一直到死心裏還不清楚。我平反後,復旦中文系的一位老同事樂嗣炳來看我。他是老左派,三十年代就與解放後擔任復旦大學校長的陳望道積極參加大衆語運動,因爲他與陳望道都是搞語言學的,解放後各種運動也一直積極參加,但後來還是給弄成了右派。聊天時他說:“老賈,我當右派還是開後門的。”我覺得奇怪,問他:“人家升官發財有走後門的,你當右派怎麼也能是走後門的?”他說:“不是這樣講。解放後我一直緊跟黨的政治路線,遵照領導指示積極參加各種政治運動。反右時黨委書記來找我,說:‘你雖然不是黨員,但可以說是黨外的布爾什維克,我們一直把你當自己人看待。現在黨遇到困難了,黨的困難就是你的困難。教授中的右派名額還短一個,就把你補上吧。’我那時認爲黨委書記對我說話真誠,自己也很感動,以爲反右只不過是短時間的過程,很快就會過去,全然不知這右派帽子的厲害,一戴上,馬上被送去勞改。這一去,可就是二十年。”聽他們的經歷,好像是一場糊裏糊塗的噩夢,又好像是一齣荒誕劇,而我自己這次進京,就仍然帶着這場噩夢與荒誕劇的陰影。就因爲編“胡風集團理論資料”的不歡而散,閉會時,文學所現代組組長馬良春宣佈說:按上級指示,關於胡風和周揚的研究資料,決定暫時不編,如果以後需要編時再另行計劃。到今天爲止,這兩個人的研究資料編寫工程,如石沉大海,再無下文。

在北京開會,我想去看些朋友,就把蘇同志支開,讓他去北大、北師大去查資料。這次在北京,我看到了牛漢、綠原、路翎、蕭軍和李何林。不過見了朋友,雖有多年以後重逢時的欣喜,更多的卻是物是人非的悲涼。路翎經過多年的牢獄,已經有了精神病,看到我時時而一言不發,時而衝到外面發出悲憤的號叫。蕭軍也滿頭白髮,在文革中也被揪鬥,受了不少罪,他的一個兒子有一次被打昏過去,送進火葬場,自己醒過來才發現不妙,從火葬場跑回來,聽起來讓人心酸。還有一次我去北師大找我在國民黨獄中結識的朋友,經濟學家胡明,在校門口詢問時,看門的看了我半天說:“你是從外國來的吧?胡明早在一九五七年就跳樓自殺了,現在已經死了十幾年了,你竟然還來找他!”這些事情我已經在文章中寫過了,有興趣的朋友可以去翻看我的《暮年雜筆》與《獄裏獄外》,這裏就不嘮叨了。我在會議開始時就看到了牛漢,牛漢過來問我:“老賈,你現在掙多少錢?”我說九十二塊。他告訴我,他與路翎也是九十二塊,人家××揭發、檢討、改造得好,現在掙一百多塊。

在去北京以前,我給胡風寫信說了這件事。他那時已經從監獄裏出來,但人還在成都。他給我寫信,說除去看路翎外,還可以去看看李何林。他已經給中央寫了十七萬言的意見書,李何林那兒有副本,“你可以去看看”,並把李的地址——北京東單史家衚衕×號——給了我。我到北京的事,胡風可能也給李何林寫了信。有一天回房後,門上有一張紙條,是李先生留的,上面寫道:“植芳兄:來找你三次都不見。請你明天晚上到我家喫飯。你多年不來北京,怕不認識路,給你畫個地圖。地圖上標明瞭路線與乘車的車次。”那時已是晚上,我不能再讓蘇同志去查資料,這事不必也不能瞞他,就對他說:“老蘇,李何林是我的老朋友。明天去他家喫飯,你去吧?”蘇同志說他不認識李,就不去了。第二天下午,我就出發了,換了幾次車,到了史家衚衕,正在東張西望,來了一輛小車,到我身邊停了下來,李何林從車上走了下來,對我說:“我一進衚衕就看到你,東張西望的,像個鄉下人!”我們到了他的家裏。李有“魯迅的凡是派”之稱,文革中也沒有受到大的衝擊,他現任魯迅紀念館的館長。住的房子很大,生着火爐,他對我介紹了他的夫人後我們就坐了下來。他的桌子上放着香菸,我拿起煙要抽的時候,李何林把煙奪了下來說:“不要抽菸,我給你拿糖去。”我笑道:“你現在成了戒菸協會會長了?”他拿來糖說:“抽菸對身體不好。”李坐定後問我:“老賈,這次是誰讓你來開會的?”我說是文學所讓來的。他說:“文學所都是周揚的人,你來幹什麼!”然後又問我都見到了誰,我說見到了××。那是一次開完會,××長得胖乎乎的,過來找我,笑嘻嘻地說:“老賈,二十年不見了,你還是老樣子。”××有些市儈氣,我本來就看不起他。他編《文藝月報》時,在“反胡風事件”中非常積極,周揚把他調到文學所當研究員。李何林對我說:“××這個人,很有意思,他多次運動都檢舉過別人,文革中,批判‘四條漢子’,他又出來檢舉周揚。現在‘白衣秀士王倫’又出來了,誰誰檢舉過他都有他手底下的人向他彙報過,所以周揚心裏有數。何其芳去世後,××又寫信給周揚,說是:‘何其芳同志去世了。文學所羣龍無首。我這個黨員身體還好,願意爲黨多負點責任。’周揚就是不理他,派了小說家沙汀去當所長。後來所裏又成立魯迅研究室,××又寫信給周揚,又是:‘我身體還好,而且年輕時受過魯迅先生薰陶教誨,願意爲黨多負點責任。’周揚還是不讓他當,而讓一位年輕人去做。”我後來聽說,三十年代柯靈與××本來都是浙江來的小青年,關係相當好,用現在的話說就是小哥們。沒想到文革中他寫信檢舉柯靈。柯靈坐了三年牢。出來後別人把××的檢舉信拿給他看,兩個人從此就絕交了。××是個海派,很會投機。幾年後,我的《契訶夫手記》重新出版,我在報紙上看到一個報道,說是北京的教授們在街上擺攤設點諮詢,指導青年人如何學習文學。××對青年們說:“你們要學習文學創作,一定要看賈植芳譯的《契訶夫手記》。那是契訶夫做的創作靈感與素材的記錄,可以從中學到很多東西。”這其實等於爲五五年的事情向我道歉,因爲他當時也檢舉過我。××死後,他的女兒寫了一篇文章,說××病重時,家人把他送到醫院高幹病房,醫院裏的人說沒有牀位,他的家屬拿出證明,說他享受的是“副部級待遇”,也沒有用,因爲享受這個待遇並不證明你是副部長。看到這篇文章,我又同情又可憐。這裏插入的話太長了點,言歸正傳,那天我問李何林說:“李先生,胡風給我來信說,他上書的十七萬言書,在你手裏有副本。給我看看吧。”他說不在手頭,看不看其實也無所謂,十七萬言書還是三十萬言書的那一套話,現在在魯迅紀念館放着。我覺得李何林可能還是有顧忌,因爲胡風讓我找他,目的就是看看這份材料。

我到北京當時還帶了另一個任務:編輯當代文學研究資料的幾個負責的年輕同志,在我進京前託付我去找茅盾先生爲他們這套資料叢書寫一個序言,因爲他們這套資料要由油印變爲公開出版物,需要請一個德高望重的文藝界人士寫個序言,以利於其出版、發行和影響。當時我雖然還是“分子”,但他們知道我在文藝界的歷史和人事關係。到北京後,我打聽到茅盾在北新橋交道口的地址,事先也沒有打招呼,就在一天下午貿然去了。茅盾當時已經恢復了原來文化部部長的職務,住在一個比較高級的獨門獨戶的四合院中。敲門後,是他的兒子韋韜來開的門,他把我領到上房茅盾的客廳兼書房,就座後,去裏間臥室把他父親攙扶出來。茅盾當時已經八十多歲,有些糊塗了。我向他說:“沈先生,多年不見。我是賈植芳。”並向他說明瞭來意。茅盾說:“這套資料編得很好,但我與葉聖陶不同,我不常給別人寫序。”韋韜在旁邊說:“你也不少寫。”茅盾這纔不推辭了。他對我說自己眼睛不好,視力只有零點二三度,晚上睡覺要喫三四種安眠藥。我們又慢慢聊到其他事情,我問他:“沈先生,你是浙江人,我在北京唸書的時候,認識一位嚴既澄先生,他在中法大學教書,曾在商務印書館出版過用楚辭體譯的《神曲》。他也是浙江人,你們熟悉嗎?”他告訴我他不但與嚴既澄很熟,而且與他父親也很熟。他父親是地主,還放高利貸,越說越遠,說的都是他們老家浙江的事,似乎把我也誤作他們浙江人了,雖然我對他自報家門,說了自己的姓名,但他可能一時想不起來我的“政治身份”,說話的興致也上來了,指手畫腳,有說有笑,用上海人的話說,有點“神之舞之”。突然,他好像清醒了,似乎想起了我就是那個“胡風分子賈植芳”,一下子打住不講了,對我說:“我老了,疲倦了,你們談,我進去休息。”韋韜一邊攙扶他父親進臥室,一邊回過頭對我說:“你放心,我一定催他把序寫好給你寄去。”從他父親的臥室出來後,他和我聊天,說閒話,說,由於他的母親去世了,所以他從部隊轉業回來,專門照顧父親的生活,並當他的工作助手。他還向我說起茅盾的其他事情,由於老先生當時上了年紀,他們害怕他一個人晚上睡覺萬一發生什麼不測,就給他的牀上安了一個電鈴,要他有事按電鈴。老先生一到晚上,隔一段時間,就把電鈴按響,進去後,卻並沒有什麼事情。這是一件很小的事情,但也似乎可以說明茅盾晚年心境的寂寞與淒涼。

趁這次進京的機會,我還訪問了冰心先生,因爲我們當時編“文學研究會”的資料,而冰心是該會的重要作家。年輕時我讀過她的書,當時我覺得她是個自由主義知識分子,寫的都是大海、母愛、兒童之類,不喜歡湊熱鬧,印象中解放後各種運動中她也沒有積極投入。我和蘇同志去中央民族學院訪問她前,事先也沒有通知。見到冰心後,我先介紹了自己的情況,讓她有個心理準備,冰心連說:“知道,知道。”一九五五年的事情搞得轟轟烈烈,可以說是婦孺皆知,不過老太太仍然記得我的名字,真是難得。她說一九五七年她也差點變成“右派”,“‘大鳴大放’時費孝通響應郭沫若的文章,寫了篇《知識分子的早春天氣》。費孝通這個人是寫理論文章的,文章寫得乾巴巴,他們說我是寫抒情散文的,讓我幫他改改,增加一些感情色彩。後來費孝通被打成‘右派’,他幸虧沒有坦白交代,交代了,我也是右派!”我原來以爲這個老太太只寫一些“大海”“母愛”之類的美文,談話過程中才發現她的思想其實很解放,很大膽,頭腦很清醒,也很關心現實,並不像我想象的那樣“脫離現實”。她對我說:“老人家說講真話要有‘五不怕’:‘一不怕開除公職,二不怕開除出黨,三不怕離婚,四不怕坐監獄,五不怕殺頭。’我現在是什麼也不怕了。開除公職,我現在早退休了;開除出黨,我不是黨員;離婚,你問問他願不願意——(說到這裏,她笑着指指客廳對面臥室裏面中風尚未復原的吳文藻,他原任北京大學社會學教授,一九五七年被劃爲右派分子);坐監獄,我現在已經八十歲了,監獄裏還沒去過,倒可以增加人生閱歷;殺頭——死了以後是烈士!”這時候還是一九七九年,仍是“乍暖還寒”的季節,“左”的勢力還很嚴重,更何況她知道我是什麼人,頭上的“帽子”還沒有摘除,冰心說出這段話,給我的印象是蠻開放,也蠻勇敢,經過三十年的風風雨雨,卻一點沒有人格萎縮的痕跡。過了一些年讀朱珩青女士送來的《冰心近作選》,其中有兩篇給我的印象很深刻:一篇是講知識分子待遇的,一篇是從中國歷史的角度談官民數額比較的,裏面講現代的幹部與人口數額之間的比例,是歷朝歷代最大的。從談話及《冰心近作選》來看,她晚年不但沒有脫離實際,反而更加關心社會生活,具有關懷社會的責任感,保持了“五四”知識分子的優良傳統。這是很讓我欽佩的。今年初冰心先生以近百歲的高齡辭世,我突然想起了二十年前的這件舊事,拉拉雜雜將這些記憶的碎片插敘在這裏,也算是我的一點悼念吧。

當時進京後的一個強烈印象便是北京人素質變得厲害。我去看李何林先生的時候,在公共汽車上碰到一個小青年,他說話還保留了北京人傳統的幽默。他問我:“老大爺,你是第一次進北京吧?咱們北京人比較齊全,你要當心。”我那時候穿一身制服,呆頭呆腦的像個鄉下人,難怪他這麼問。我問他:“去過上海嗎?”他說文化大革命時串聯,沒有來得及去,“下次毛主席再發動第二次文化大革命,我再去那兒串聯。”那時毛澤東已經去世了幾年,這個青年當然是說笑,可是我還是有些不寒而慄。換車後,在第二輛車上,低頭一看,我脖子上圍的進京時借的圍巾不見了,我才明白那個小青年說的“人比較齊全”是什麼意思。下車後我想人家李先生比我年紀大,我不能空手去。附近有個大的食品店,我就進去買了二斤橘子。在上海買橘子時,一般會給一個竹筐盛橘子,這個食品店卻沒有,我問售貨員:“你們這兒有竹筐嗎?”售貨員惡聲惡氣地說:“沒有!”我問有塑料袋嗎,還是:“沒有!”再問有舊報紙嗎,也沒有。我說:“那這些橘子怎麼拿?”售貨員更加沒好聲氣:“那是你自己的事,我們管不着!你不是穿着制服嗎?裝到你的口袋裏去!”二十多年不進京,北京人真是變了。當時我與她爭吵了起來,圍了一大圈人看熱鬧。吵完後,摸摸口袋,才發現我這次進京的命根子——借的三十塊錢不翼而飛了。這樣的事情碰到的不止此一次。在我嫂子的追悼會上,碰到我的堂弟賈學忠,才知道我的一個姑母還在世。我到一個食品店買了點蛋糕託他給姑母帶去,結果又是跟買橘子一樣,沒有盒子,服務員的態度也一樣惡劣蠻橫,說:“老頭,這是你自己的事,你自己想辦法去!”結果還是自己找了一張報紙帶走。在東來順喫餃子,先要排很長的隊去買票,買票時服務員也是待理不待理的冷漠態度,順手把票與找的零錢從窗口裏扔出來。這不由使我想起三十年代在北平讀書時的情境。那時我們學生常常去東來順喫水餃,酸辣湯,有時還喝點酒,點一個蔥爆羊肉,總共花不到兩毛錢。喫完飯叫夥計算賬,夥計還要客氣:“算我的吧!”客人說:“哪能呢!”算了賬,給夥計一枚銅板,他馬上大聲喊道:“小賬一枚!”於是樓上樓下的夥計都齊聲喊叫:“謝謝!”出了門,管賬的先生——穿着長袍,戴個瓜殼帽,留着小鬍子的中年人——馬上站起來,說:“叫您破費了,叫您破費了。您走好。”看着客人出了門,才坐下。今昔對比,想不到北京人會變得這樣沒有禮貌、蠻橫和冷漠,把客人當敵人,人都變成野獸了。其中的原因,鬥爭哲學難辭其咎。多少年的運動中,兒子檢舉老子,妻子與丈夫劃清界限,學生打老師,朋友出賣朋友,中國的五倫關係與道德準則完全被破壞,都是在這種“對敵人殘酷,就是對革命忠誠”的鬥爭哲學的指引下做出來的。尤其是文革中的“紅衛兵”和“造反派”,把“打砸搶”這種強盜流氓行爲說成是“革命行動”,多次運動以迄文革,破壞的不僅是社會生產力,而且人的精神被政治扭歪變形和獸化。生產破壞還可以恢復,人的精神破壞是很難恢復的。每當看到現在的報紙上,動不動就舉手打人,動刀子殺人,車有車匪,路有路霸,社會治安受到嚴重威脅的社會新聞層出不窮,就讓我想到這一點。禮儀之邦讓破壞成這樣,讓人感到的不僅僅是痛心。這使我想到儒家的名言:“始作俑者,其無後乎!”也讓我想起民間諺語說的:“遞刀子的,比殺人的還可惡,罪加一等!”教唆犯比罪犯更可惡,更可憎。

從北京回來後,我還是當資料員,但是待遇慢慢有了進一步的改善。一次資料室主任告訴我說:“你年紀大了,以後就上半天班,下午可以不來了。”再後來又告訴我可以不用上班了。這樣一直到我的問題徹底解決,我又恢復五五年以前的教授職稱與待遇,回到相別近二十五年的教學科研崗位上來。還要說一點的是,當時我以爲北京之行就這樣結束了,後來才知道其實還有一個並不太光明的尾巴。與我同去的蘇同志一回到家,前腳剛進門,中文系一位管政工的幹部後腳就進來了,對他說:“老蘇,賈植芳在北京,見了哪些人,說了什麼話,你要老實向黨彙報!”北京之行已經過去快二十年了,我之所以把這些事情寫下來,是想給那個“乍暖還寒時候”留下一點記錄,讓以後的人知道:這就是我們所經歷過的歷史。

聽他們的經歷,好像是一場糊裏糊塗的噩夢,又好像是一齣荒誕劇,而我自己這次進京,就仍然帶着這場噩夢與荒誕劇的陰影。