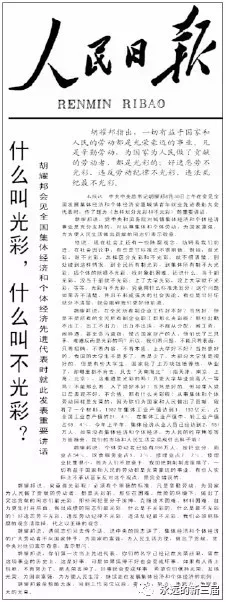

1983年8月的最後一週,中央專門召開了表彰個體私營經濟從業者的大會,時任中共中央總書記胡耀邦親自接見了這些代表,並發表了《怎樣劃分光彩與不光彩》的講話,指出必須破除全民所有制光榮、個體私營經濟不光彩的陳腐觀念,個體私營經濟爲國家和社會做出了不可替代的貢獻,理應是光彩的,它們的發展理應受到保護和鼓勵。

胡耀邦的“光彩講話”,是在個體私營經濟不斷遭遇質疑、否定、打壓的特殊時刻發出的,這是中央第一次公開系統正面肯定私營經濟的意義和地位,大大增加了個體私營經濟從業者的信心。這個講話及其此後一年內的數項改革措施,根本扭轉了民營經濟發展的被動局面,催生了我國民營經濟成長的第一波高潮,因此,在我國民營經濟發展史上具有里程碑式的意義。

那麼,“光彩講話”的具體背景、內容邏輯是什麼?它對現實啓發意義如何?本文將從改革史的角度進行系統闡述。

-01-

我們往往覺得,自從1978年十一屆三中全會實現了工作中心的歷史性轉折,中國改革的局面自然徹底打開,歷史發展就此呈現直線型的上升趨勢,後人們按部就班地逐步推進各項工作就是了。

其實,中國改革是個充滿W型曲線的複雜演變過程,在四十多年的改革歷程中,充滿了新舊觀念、制度的衝突,改革有高潮、也有低谷,今天的來之不易的局面,是前赴後繼的改革家們帶領社會關心改革人士不斷開山闢路,衝突阻撓奮鬥出來的,而1981年-1983年,無疑是中國改革中的一個低谷之一。

自從1980年底前後,思想解放和體 制改革的步子明顯放緩了,社會氣氛不再像1978年至1979年那麼活躍,質疑和否定改革各種聲音也逐漸多起來。這種局面的出現,歸結起來大致如下:

第一,隨着農業改革的逐步完成,返鄉知青就業問題的基本解決,社會突出性矛盾得到大大緩解;以及當年召開的十一屆五中全會後,權力交替的基本實現,“凡是派”逐步退出政治舞臺,很多人的改革壓力或動力變小了。

第二,1980年8月發生了波蘭事件,全國工人大罷工,並且成立了反對派組織——團結工會。這個事件對中國高層衝擊不亞於1956年的波茲南事件,在如何看待波蘭事件教訓時,上層出現了明顯的分歧,一部分人認爲是波蘭改革不徹底所致,當務之急是全面深化改革,解決計劃體制的根本性缺陷;另一部分則認爲,波蘭危機源於波蘭之前推動的增強社會自主權的改革,爲了防止未來中國發生類似事情,有必要緩改革。

因此,到了1980年底或1981年初,很多領域的改革都被人爲摁下減速鍵,甚至遭受到批判,黨內幹部、知識界、民間剛剛積累起來的改革熱情、信心,受到很大挑戰,這主要表現以下幾點。

經濟體制改革被擱置。1979年至1980年上半年,在農村改革逐漸展開的同時,中央也在準備進行經濟體制改革,爲此,薛暮橋等人受命起草了關於經濟體制改革的意見,中央有關財經部門也在醞釀相關改革思路。

1980年9月召開的各省市自治區第一書記座談會上,胡耀邦邀請薛暮橋到會上介紹改革方案,作爲經濟體制改革的提前吹風。但是,當年12月的中央工作會議之後,經濟政策變爲“重調整、緩改革”、“一步退夠”,不僅改革方案就被擱置,薛暮橋還爲此受到嚴厲批判,被指爲“小資產階級劣根性”。

此後相當長一段短時間,經濟體制改革被上升到意識形態之爭的高度,誰主張否定計劃經濟,提倡市場手段,誰就有被扣上提倡資產階級自由化帽子的風險。

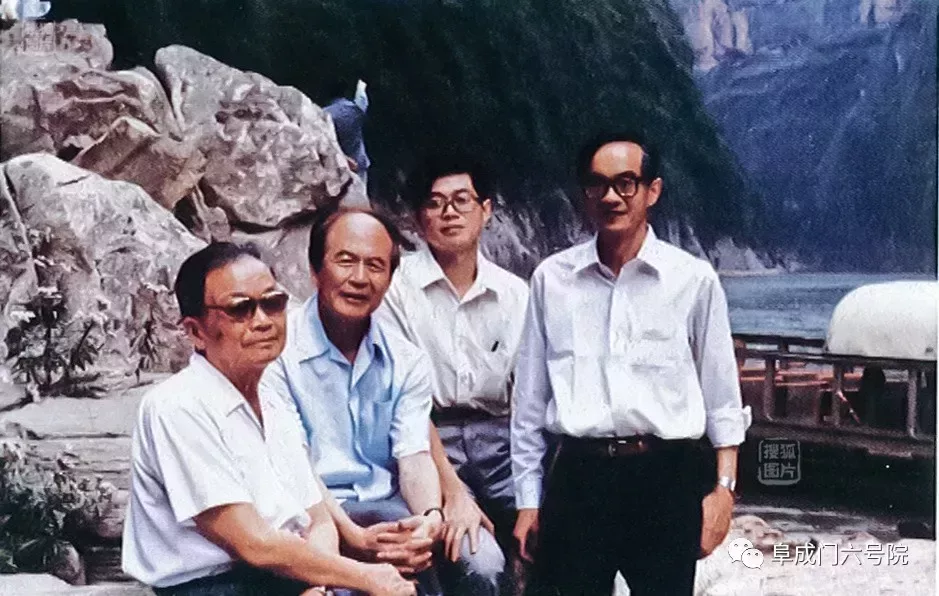

薛暮橋及馬洪等在巴山輪會議上,他們都是勇闖禁區的早期經濟改革重要規劃者

1982年的特區風波。在深圳、廈門等特區建設如火如荼進行的時候,對特區質疑批評的聲音也逐漸多起來。1982年2月中央專門召開書記處會議,研究廣東、福建特區存在的問題,會上很多人對兩省的改革開放政策做了嚴厲批評,甚至有人印發《舊中國租界的由來》,把特區與帝國主義在華租界相類比,還有領導人憂心忡忡地說:“不要稀裏糊塗上了外國人的當,愈陷愈深,最後成爲國中之國”。

會後下發了關於特區工作的中央文件,內稱“許多領域中出現了比較嚴重的資產階級自由化的傾向”,“經濟領域中嚴重違法犯罪活動,已經比一九五二年三反五反時嚴重得多”,“是我新的歷史條件下階級鬥爭”,用詞異常激烈。之後,特區諸多授權被取消,很多項目都被迫停下來。福建省委書記項南反映,座談會之後,特區幹部不敢輕易會見港商和華僑了,生怕犯政治錯誤,谷牧後來用:“本應進入草木芳菲陽春季節的經濟特區,卻有點秋風蕭瑟的味道”,來形容當時情況。

打擊“投機倒把”等經濟犯罪運動。隨着農村改革,農民逐漸獲得了人身自由,農村物資豐富起來,這時候,長途販運、自由市場、僱工辦廠等如雨後春筍湧現出來,衝擊着農村的計劃體系。其實,這些行爲都是由於過去計劃經濟剝奪了人民經濟自由和基本經濟權利,而新時代法律有沒有與時改進,所導致的被動型違法,放在現在看都是太正常不過的商業行爲。但是一些人基於過去的意識形態和法律,認爲這都是在“投機倒把”,破壞社會主義經濟基礎,是經濟犯罪,1982年一場打擊經濟犯罪的全國專項行動轟轟烈烈地展開。

整個經濟嚴打期間,全國已揭露並立案審查各類經濟犯罪案件共計19.2萬餘件,依法判刑近3萬人。廣東陸豐縣縣委書記王仲因涉嫌包庇走私,數額僅6萬左右,就被公開槍 斃(見原廣東省委副祕書長陳開枝的回憶);深圳羅湖區委書記葉澄海因爲鼓勵支持發展個體經濟和邊境貿易被內定爲打擊對象(後在中央領導問下無罪釋放);浙江溫州的八個行業最優秀企業代表,被認爲是“投機倒把”的典型,七人在證據明顯不足情況下鋃鐺入獄,甚至“五金大王”胡金林被內定爲死刑犯,這就是著名的“八大王事件”;安徽蕪湖“傻子瓜子”年廣久也因爲“向社會主義挖牆腳,推行資本主義復闢”,而受到安徽省有關部門調查,人身安全朝不保夕。

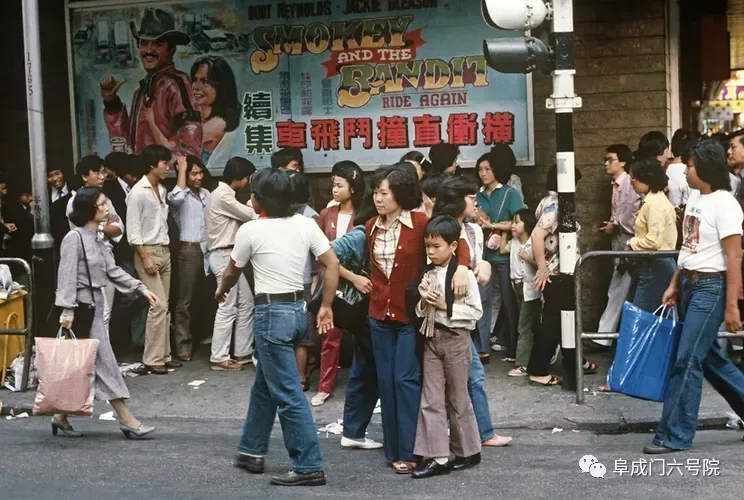

在很多反映企業家創業史的電視劇中,往往都有他們早年因觸犯“投機倒把罪”而入獄的情節

這場運動固然消除了一些不法行爲,但是更多的是衝擊了個體私營經濟和外貿的正常發展節奏。受此影響,很多個體經濟發達的地方經濟出現了負增長,比如,溫州1980年工業增長率爲31.%,而1982年下降爲-1.7%;汕頭GDP由1982年的12.49億元,減少到1983年的11.52億,增長率爲-7.7%,系1962年後唯一負增長年份。

所以說,1982年至1983年的民營經濟乃至整個改革開放的處境是很困難的,如果不能從意識形態、制度等方方面面解決其“合法性”問題,新事物很可能夭折在萌芽狀態,改革就會失敗,整個社會的信心就會喪失,國家陷入貧困或動盪,這種情況在東歐國家和拉美國家的改革中曾經多次出現。

-02-

在這歷史發展的關鍵十字路口,胡 耀 邦保持了撥亂反正中的那種清醒的歷史判斷,以及堅韌無比的勇氣,繼續衝鋒在改革的第一線,爲各領域的改革披荊斬棘、保駕護航,正像《好大一棵樹》中唱的那樣:“風雨中你昂起頭,冰雪壓不服”。

這期間,胡 耀 邦主動幫廣東、福建省委頂住來自上面異常強大的壓力。據原廣東省委書記任仲夷的回憶,胡 耀 邦親自指導廣東省委如何向中央寫檢討,以期望廣東省委早日可以過關。胡 耀 邦還授權廣東省委,在傳達兩省座談會中央文件時,那些過多討論姓社姓資問題的內容可以不傳達,以免動搖幹部和海外對中國改革的信心。

1982年11月、1983年1月,胡 耀 邦又分別親自來到廈門和深圳特區視察,這是兩個特區成立以後,首次有中央主要領導到臨。胡 耀 邦稱讚深圳特區“出色地開創了一個新局面”,並題寫了“特事特辦,新事新辦,立場不變,方法全新”勉勵深圳進一步深化改革。據李灝等人回憶,自從胡 耀 邦視察深圳以後,深圳市委市政府的壓力明顯減小。胡 耀 邦回京後,又力促鄧小平視察深圳,這是1984年春節鄧小平第一次深圳之行的由來,特區被動受攻擊的局面終於扭轉過來。

面對社會上咄咄逼人的打擊經濟犯罪的形勢,胡 耀 邦在多地視察時(至少包括福建、陝西、山東)都強調,堅決反對把經濟犯罪與堅持對外開放混爲一談的看法,各級幹部不能因打擊經濟犯罪,而不敢發展經濟。他說:“堅持對外開放,打擊經濟犯罪,是兩個不同的概念,不能認爲經濟犯罪是開放政策帶來的,這兩者沒有必然的因果關係,我們不能像京劇《法門寺》裏唱的‘眉鄔縣令在馬上心神不寧’那樣,而是要快馬加鞭,把對外開放搞好”。

胡 耀 邦還要求儘量縮小對經濟犯罪的打擊面,儘量少定罪。1982年底,他收到溫州個體戶石錦寬的申訴,明確批示:“立足幫助、打擊不妥”,並提出地方要“創造性地執行中央政策”(時任溫州地委書記袁芳烈的回憶)。胡 耀 邦反對將農民長途販運定性爲投機倒把犯罪,稱讚“二道販子”是幫助農民解決生活問題的“二郎神”,支持農村興辦小工廠,反對對僱工黨員開除黨籍。胡 耀 邦的態度,促成了1983年一號文件(見杜潤生的回憶),文件提出要調整過去的統購統銷政策,允許農民經營商業、開展長途販運,允許購置農業機械,允許農民僱工開廠。這個文件頒發後,過去“投機倒把罪”的半數以上“違法行爲”都合法化。

1983年8月,中央以勞動人事部、工商行政管理局、共青團中央和全國婦聯等六家機構聯合舉辦的高規格形式,召開了“全國發展集體和個體經濟,安置城鎮青年就業先進表彰大會”,這是建國以來首次召開的表彰鼓勵個體私營者的會議,還特意安排在會議代表走進中 南 海,以示對個體經濟從業者的尊重和禮遇。

胡 耀 邦興致勃勃地與代表們進行交談,並即席發表了《怎樣劃分光彩與不光彩》的講話,他在講話中直擊要害,談到了如何認識不同所有制經濟,如何評價私營經濟的問題,大致觀點如下:

1.現在人們覺得在全民所有制(國企)工作就光彩,到集體所有制不大光彩,搞個體的就很不光彩,連找對象都困難,這些觀念都是陳腐的。什麼是光彩,什麼是不光彩,這個問題如果必須弄清,並且形成強大的社會輿論,改變我們的是非好壞觀念,否則就會阻礙我們更好地前進。

2.不應該以所有制、政治成分、學歷程度等判斷是否光彩,凡是辛勤勞動,爲國家爲人民做貢獻,無論從事什麼崗位的工作都是光彩的;即便是在全民所有制企業工作,如果人浮於事,甚至貪污盜竊、侵佔國家財產,那也一定是不光彩。

3.集體和個體經濟從業者是無上光榮的,集體工業總產值超過1100多億,商業的54%、飲食服務業的9.3%都是個體勞動者貢獻的,如果沒有集體經濟和個體經濟,如果沒有你們爲人民的喫穿用等等方面服務,我們的市場和人民生活會不堪設想。

4.請同志們回去傳個話,說中央的同志講了,集體經濟和個體經濟的廣大勞動者不向國家伸手,爲國家的富強,爲人民生活方便,做出了貢獻,黨 中 央對他們表示敬意。

-03-

胡 耀 邦的光彩講話,是中央主要領導人第一次在公開場合,系統肯定個體私營經濟的價值,承認他們的貢獻,反對對他們的歧視,並且提出了一個新的衡量標準:不能以所有制論尊卑,而應以對國家和人民的實際貢獻臧否好壞。

第二天,《人民日報》以頭條的形式刊登了“光彩講話”,立即引起社會強烈反響,這給久受壓抑的個體私營業者很多信心。我國第一家民營企業創始人姜維曾經向筆者回憶說,他復員後在大連市動物園門口擺攤爲遊客照相,1982年嚴打後,“經常有20歲上下的工商部門工作人員讓我站着,像訓兒子一樣訓我”,個體執照還經常被沒收,老戰友約他見面,也不好意思去,因爲覺得自己是個體戶,“低人一等”。

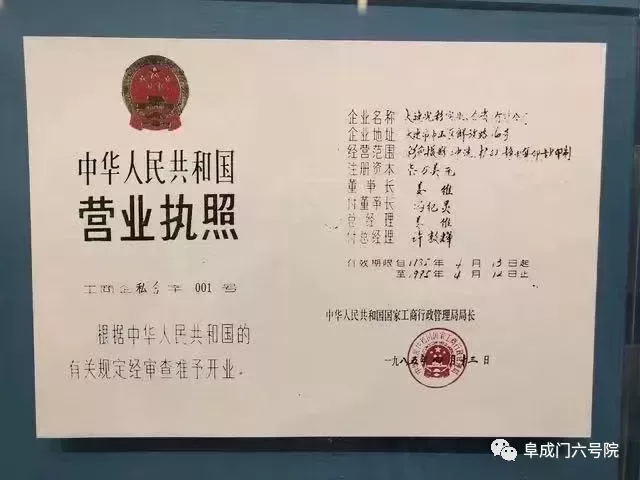

姜維從收音機聽到光彩講話後,第二天立即買了份《大連日報》,和幾位“攤友”一邊讀一邊哭,以後這張刊登胡耀 邦講話的報紙,以後成了他們擺攤的護身符,有關人員再也不敢胡作非爲了。第二年,姜維興辦企業的申請終於被國家工商總局批准,爲了感恩胡 耀 邦的這個講話,姜維特意給這家企業起名叫“大連光彩實業合資有限公司”。

溫州青年南存輝此前籌集了一萬元做生意,但是因爲形勢不樂觀,所以一直在猶豫,聽了胡 耀 邦的講話後,立即下決心做起來,今天南存輝已經成爲中國最有影響力的民營企業家之一,去年當選爲浙商總會會長。四川青年劉永好也決定辭去令人羨慕的公辦教師工作,夥同三位兄弟進行養雞創業。

得益於形勢的轉好,民間激情再次被點燃,據統計,1983年我國個體工商戶增加到590萬,比上一年的260萬增加了一倍還要多。胡 耀 邦作爲一個經驗豐富的政治家,充分抓住社會形勢好轉的機會,馬不停蹄在制度上爲民營經濟解決合法性問題。

1983年7月16日、11月17日、12月19日、12月22日,他四次召集座談會深入商討1984年一號文件,爲此,他還去山西、甘肅、廣東等地開展調研。經過反覆推敲制訂的1984年的中央“一號文件”,充分肯定越來越多的人脫離農業,經營小工業和服務業,是一個必然的歷史性進步;鼓勵集體和個人本着自願互利的原則,興辦各種企業,並且第一次提出“國家保護投資者的合法權益”;不能把老百姓偏離經濟政策的行爲視爲經濟犯罪;放寬對僱工的限制,即便是超過七人,如果從稅後部分利潤中留作集體財產,或給予工人利潤分紅,可以不按資本主義的僱工經營看待,應該繼續允許他們發展。這些都爲民營經濟的進一步發展,以及中國工業化大大撐開了空間。

1984年夏,在中央醞釀經濟體制改革決定中,胡 耀 邦又力主推翻了堅持以計劃爲主的原有稿本,主持起草了新的文件草案。經過八易其稿,最後在十二屆三中全會上通過的《中共中央關於經濟體制改革的決定》用特別嚴肅的口氣指出:堅持多種經濟形式和經營方式的共同發展,是我們必須長期堅持的方針;我國現在的個體經濟是和社會主義公有制相聯繫的,是社會主義經濟必要的有益的補充,是從屬於社會主義經濟的;當前要注意爲城市和鄉鎮集體經濟和個體經濟的發展掃除障礙,創造條件,並給予法律保護。這也是我國第一次以中央正式決議的形式,肯定了民營經濟是社會主義經濟的一部分,並提出要對其進行法律保護。

在中央不斷政策利好刺激下,1984年全國個體私營經濟主體數量進一步增加到933萬(比上年增加70%以上),就業人數達到1300多萬;1985年則突破1150萬戶,就業人口突破2000萬。尤其是在個體私營經濟發達的地方,由於進一步掙脫了意識形態和制度束縛,民營經濟如萬馬奔騰式發展,上文提到的汕頭和溫州在1983-1985年之間,僅用兩年工業總產值就翻了一番。

從改革四十多年的民營經濟發展數據看,1983-1985之間的三年,是我國民營經濟增長速度最快的兩個時段之一(另一個時段爲1992年-1994年),民營經濟終於突破春寒,作爲一種新的事物終於站穩了腳。中國又一次把握住了歷史機遇,避免了走向封閉保守的可能。

-04-

那麼,胡耀邦爲什麼這麼堅定地支持民營經濟發展呢?這倒不是出於個人私利,他的子女,乃至湖南老家的親屬,當時無一人經商;也不是爲了維護某個團體的利益做出的權宜之計,他這麼堅定地爲民營經濟吶喊,是出於他內心的“民本經濟觀”以及他對計劃模式弊端的深刻認識。

胡耀邦自改革開放後,就不斷強調治理國家要堅持“富民爲先”,藏富於民。他指出,兩千年前管仲就提出來“治國之道,必先富民”,我們更應該有這個覺悟,決不能把人民的利益同國家的利益對立起來,國家的利益離開了人民的利益,“就是抽象的,沒有意義的”,只有人民富裕了,國家才能真正富強。

他1983年12月22日在審議中央“一號文件”時,更是一語中的地說,蘇聯國內的最大問題就是把富民和富國對立起來,只有國家富,搞了幾十年人民卻還沒有富起來,“蘇聯領導層腦子裏面沒有老百姓,整天就是鋼鐵軍工、軍備競賽、稱霸世界”。他還預見到東歐和蘇聯的新的改革,仍舊沒有有效解決這個問題,改革也必然要走向失敗。

胡 耀 邦擔任總 書 記期間,不僅開放經營自由,並且還加大國企收入中工資分配比例,不斷給工人增加工資。1986年全國城鎮職工平均月工資增加到211元,是1978年的近4倍,80年代成爲我國現代史上,少數人民收入增加速度高於經濟發展速度的時期之一,這都是他“富民”思想的體現。

胡耀邦還清醒認識到,照搬計劃模式不會通向現代化,只有發展民營經濟纔是富民和工業化的最有效手段。早在1969年“九大”前夕,他在給中央的建言信中就以無比勇氣指出來,“空洞洞的全民所有”必然導致“全民所無”、“全民所困”,斯 大 林時代計劃經濟剝奪了人民的自由,堵死了匯聚人民力量自發進行工業化的道路,一定是富裕不起來,中國照搬斯 大 林計劃經濟,必然是實現現代化遙遙無期。

因此,胡耀邦堅定地認爲,只有廢除蘇聯模式下資源壟斷和經營壟斷,給人民經營的自由和共享生產資料的機會,人民才能真正富起來,國家也才能真正發達起來,這正是80年代農村改革、經濟體制改革、國有資源管理體制改革的要義。

總之,當時人們如何進行改革、實現現代化的道路選擇分歧,實質是國家優先,還是人民優先;是國家能力更靠譜,還是人民能力更靠譜的分歧。胡 耀 邦爲代表的一些共 產 黨人,堅持現代化的本質應該是人的解放和發展,堅信只有依靠人民主動性才能實現現代化,深刻認識到,讓人民富裕起來,“絕對不應是權宜之計,而是共 產 黨必須堅持的根本觀念“,也就不難理解他們爲什麼會堅持捍衛人民的經濟自由,始終堅持不斷爲發展民營經濟鼓與呼。

從1983年“光彩講話”到現在已經整整四十一年了,四十一年來,我國民營經濟有了天翻地覆的變化,如今在國民經濟中達到“五六七八九”的格局。然而,民營經濟仍然不時遇到之前類似的意識形態困境,這就需要學習老一輩改革家的理論勇氣,解決問題的決心,洞察歷史潮流的智慧,調動起社會最廣泛的積極性,增強各界信心,方能將改革開放推向更高一個臺階。

有的人死了,他還活着。胡耀邦的這組數據,將永遠被歷史記住:

1978年改正45萬名“右派”,爲其中失去公職的27萬人恢復公職,重新安排工作或安置生活。同時,對劃爲“中右分子”和“反社會主義分子”的31.5萬人及其親屬也落實了政策。

爲“土 改”以來的“四 類分子”(地主、富農、反 革 命分子、壞分子)一律摘掉帽子,其子女不再視爲地、富、反、壞家庭出身。這意味着全國數千萬公民以及他們的上億親屬不再貶爲“賤民”,打入另冊。僅在農村,就有440多萬人被摘掉地主、富農帽子。

爲全國71萬名小商、小販、小手工業者等恢復“勞動者”身份,不再視爲資產階級工商業者。

爲資本家發還被查抄的存款,恢復並補發被減扣的高薪,歸還被佔用的私房,原工商業者在政治上與幹部、工人一視同仁。

爲40萬國 民 黨 起 義人員、投 誠人員落實政策,寬大釋放國 民 黨縣團以下黨 政 軍 特人員,爲去臺人員大陸家屬落實政策。

爲“六十一人叛徒集團案”昭雪,爲烏 蘭 夫、“內 人 黨”等“地方民族主義分子”摘帽,爲藏族領袖崔科·頓珠才仁、桑頗·才旺仁增、江措林·土登格桑、邦達多吉等平 反,寬大處理1959年西藏“參 叛”人員,恢復公 民 權,政治上不受歧視。

對“文 革”中以“反 革 命罪”判處死刑的10402人,以及因其他重案被處死的人組織複查,發現冤 殺 錯 殺情況相當嚴重,予以糾正、改 判和平 反。

據不完全統計,從1978年至1982年底,全國共平反了300多萬名幹部的冤 假 錯 案,47萬多名共產 黨 員恢復了黨籍,數以千萬計無辜受株連的幹部和羣衆得到了解脫。

如此大規模的撥 亂 反 正和平 反 冤 假 錯案,與社會各界實現歷史性的和解,把江山社稷的社會基礎幾乎重新打造了一遍。這種聲勢,這種氣氛,像春天解凍一樣,把建國以來積累起來的冰雪化爲春水。

在這些令人驚訝的數字中,有人質疑胡耀邦改正得太多。對此,胡耀邦當即反問道:當初抓的時候,爲什麼不嫌太多?

正是胡耀邦的這種道德、勇氣和歷史擔當,在短短的幾年之間,纔有了翻天覆地的巨大變化。這是一項走向文明的壯舉,這是人性迴歸善良的開端,這是開啓人人可以自由呼吸、揚眉吐氣的日子。