中國古代的賑災體系,一言以蔽之,那就是朝廷要主導一切,雖然各種天災最早衝擊的是民間,高高在上的朝廷面對天災響應往往是滯後的,而且官僚體系層層盤剝,上下其手,又會導致賑災效率極其低下,錢是花出去了,但肥了中間的官吏,苦了底下的百姓。即使有種種弊端,朝廷還是對民間自發的賑災機構充滿警惕,因爲這種自發的民間組織會對朝廷的權力構成嚴重威脅,在皇權高度集中的明清兩朝,民間賑災組織自然會受到皇權的各種打壓。

但是到了清朝晚期情況就不一樣了,大清的皇權在內憂外患之中不復往日威嚴,面對天災,朝廷無力組織有效的救助,各種民間賑災組織也就在賑災中發揮了重要作用。這其中最典型的案例就是光緒初年的丁戊奇荒。那麼這次天災是怎麼回事?民間的賑災力量是怎麼賑災的?今天就聊聊這個話題。

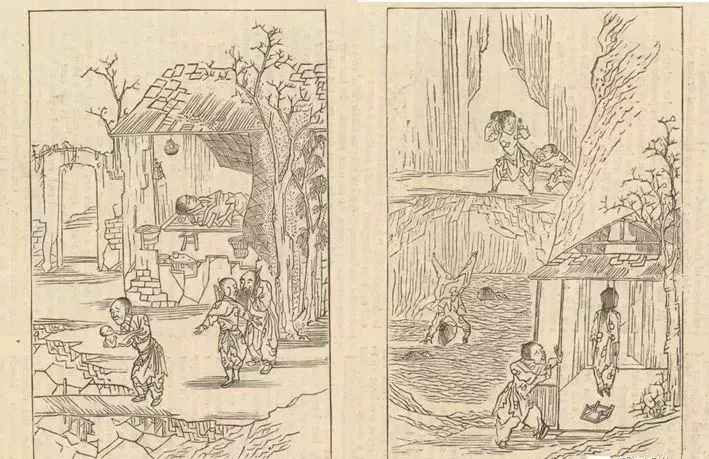

清朝光緒元年到光緒四年,也就是公元1875到1878年,北方的幾個省份,包括河南陝西山西等地,發生了長期的旱災。長期的乾旱導致大面積的莊稼顆粒無收,再加上當時北方各省有不少民衆爲了利益將大片田地種植鴉片,進一步減少了本就寥寥無幾的糧食產量。民衆喫不上東西就會導致大面積的餓死人,然後就是由於屍體導致的瘟疫,一來二去,就是一個大規模死人的惡性循環。

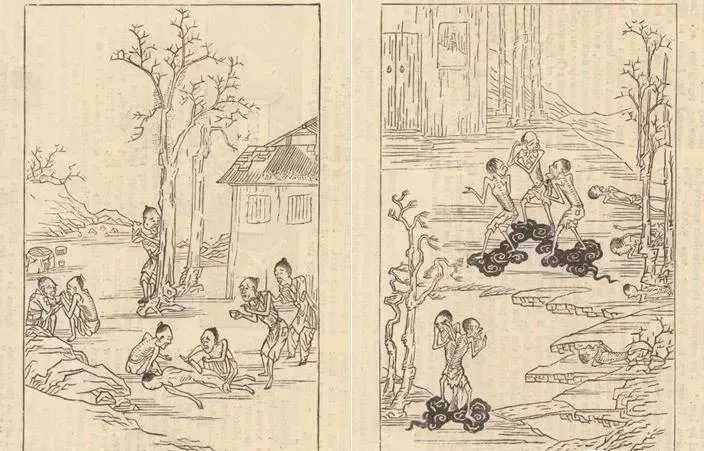

在如此末世景象之中,所有人必須爲了生存擊穿一切底線。當時人家的兒童婦女實在養不活就只能出賣,“佳麗者不過千錢,稍次者不值一文,人命不如雞犬”。即使如此,能被賣出去還算幸運的,因爲能有碗湯喝,興許就能活下來。而沒人買的那些大概率只能等死。而對於亡者來說,死亡不意味着解脫,他們的屍體甚至會被分食。

當時有一個村民的父親死了,他把父親埋在墳地,然後看到同村幾個人拿着鋤頭往墓地趕去,這位心說不好,跑過去一看,父親屍體果然被挖走了。他趕緊報官,官府倒是把那幾個鄰居給抓了起來,並把老爹屍體給還了回來。但晚上這幾個鄰居越獄逃跑,還是把他老爹屍體給偷喫了。這樣的慘劇在但是絕非個例。

災荒持續了數年,光是太原府一百萬人就死了九十五萬。而在整個北方,災難造成的人口損失精確數量是無法估計的,最普遍的說法是一千萬人左右的人口損失,此種級別無論在哪個年代都是駭人聽聞的。

面對天災,清政府的官方賑災體系顯得力不從心。首先災情的上報就非常遲緩,光緒元年山西的災情就很嚴重了,但時任山西巡撫在奏摺中輕描淡寫,只是說歉收而已。等到三年後局勢不可收拾之時,當地民衆已經開始喫觀音土了。其次,北方這麼大規模的災荒,清政府倒是高度重視,因爲如果不去賑災,那就會有大量的流民,保不齊再出個李自成張獻忠那樣的,大清可能就得給交代了,所以朝廷命令各省盡一切可能賑災,甚至動用了海防銀,慈禧太后也拿出了自己的私房錢,可是這次災情實在太大,就算朝廷砸鍋賣鐵,“竭天下之財”而“拯救不過十二三”。

最後,朝廷賑災很多時候因爲官僚體系和慣性思維,反而會激發新的矛盾。比如當時李鴻章上了奏摺,希望北方禁止釀酒以節約糧食,但戶部認爲一旦禁止釀酒,商戶會鬧事,局面更加不可收拾。所以“明年但準歇業,不準新開”,算是一個不痛不癢不解決問題的態度。而李鴻章自己在天津開設粥廠,以接濟從災區逃荒的災民。當地的官員管理不善,又不注意防火,由此導致的粥棚火災一下子奪走了兩千多人的生命。凡此種種,如果僅僅依靠官府的力量,根本無法解決這次災情,而由此產生的流民也會成爲大清不能承受之重。

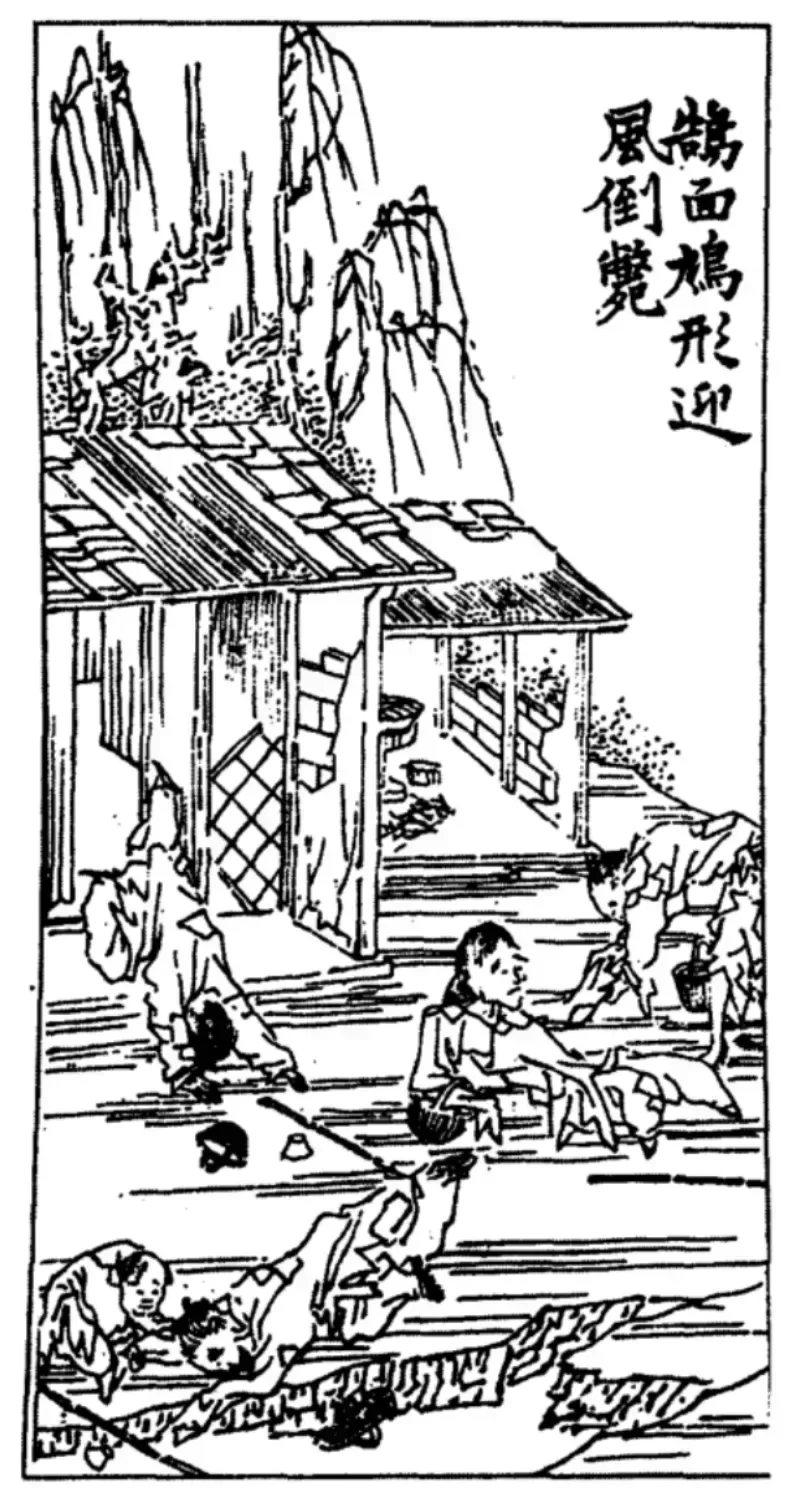

事實上當時已經有大批的流民從遭災的各省流往全國了。當時袁保恆和從子袁世凱趕往山西賑災,看到大批的災民遊蕩。袁保恆問他們將要逃往何方,災民們茫然不知。大批的災民憑藉本能往東南方逃荒,從河南陝西山西跑到蘇北,接着就是江南。

當時的江南雖然沒有遭災,但災民的出現卻極大地衝擊着這裏的社會秩序。此時江南指望朝廷已經完全不現實,而當地的士紳主動承擔起了賑災職責,這說到底也是爲了維護本地秩序。常州士紳李金鏞在上海積極籌款,而輪船招商局的總辦唐廷樞和上海士紳胡光墉迅速響應,這些江南頭麪人物籌集到了十幾萬兩銀子,並深入蘇北賑災,開創了清朝民間義賑的先例。

在蘇北賑災的過程中,李金鏞等人打破了官府賑災的繁瑣程序,不用本地官府層層手續,而是深入鄉鎮,查清災民狀況之後點對點發放賑濟物資錢財,極大地提高了賑災效率。後來,李金鏞把這次賑災的流程總結標準化,制定《海州查賑章程》,這成了今後民間義賑的標準參考文件。

有了李金鏞等人的先驅性工作,江南其他地方的士紳也得以瞭解災情的嚴重情況,紛紛參照前例組成民間義賑組織。這些組織的資金來源一方面來自士紳的家財,另一方面也來自他們在江南組織的捐助活動。募捐得到的錢財物資通過這些民間義賑發放給災民,成效斐然。

這樣以東南士紳爲主體的賑災一直持續到1881年,總共募集發放救災物資錢財合計一百餘萬兩白銀,全活“百十萬之命”。除了江浙滬以外,廣東香港地區也在士紳的影響下自發參與賑災。當時香港的士紳們甚至遠赴南洋籌款,總計摺合庫平銀十一萬兩,並且他們的醫院還主動派出醫生去幫助災民。這些民間力量賑災有效地消解了大規模流民可能帶來的社會穩定問題,到了這個時候大清朝廷也只能對這樣的民間義賑採取鼓勵嘉獎的態度。

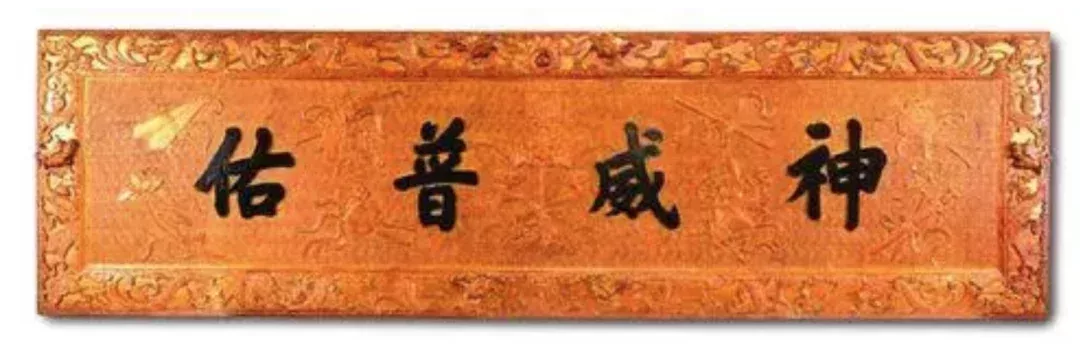

1879年,朝廷獎勵香港東華醫院一塊“神威普佑”的牌匾,這塊牌匾到現在幾經遷徙,陳列在上環的文武廟內,算是香港義賑的歷史見證。

民間義賑替代官府來安撫災民,這在中國歷史上是前所未有的壯舉。它改變了中國自古以來官方賑災一統天下的局面,也深刻地影響了官方的賑災體系。從此之後不少官員也看清楚了,義賑比官賑好,李鴻章在直隸總督任上就放任轄區內的義賑活動,甚至搞起了“化官爲義”的辦法,也就是官府牽頭賑災,但具體實施和負責款項發放的也還是民間的賑災組織,畢竟他們的效率比官府不知道高到哪裏去了。

大清到了這個時候,控制力和康熙乾隆那個時候已經不能同日而語,而鼓勵民間義賑也是不得已而爲之,否則災民們會立刻對大清構成威脅。只不過到這個時候,國人也才第一次見識到民間組織的力量效率,在很多層面上是比官府強很多的,這當然會進一步去除人們對官府的迷思。

到了最後,既然這官府幹什麼都幹不好,要這大清何用呢?清朝末年各種民間組織迅猛興起,爲大清王朝的滅亡起到了非常重要的作用,可是一味打壓又當如何呢,且不說能不能做到,打壓了民間組織,官府包辦一切還辦不好,那不完蛋的更快麼?所以歸根到底,這還是傳統皇權社會的死結,而社會想取得進步,就非打破這個死結不可。