說起伊朗和印度,給人第一感覺就是這倆國家沒啥關係,伊朗是穆斯林世界裏的什葉派老大哥,一天到晚不是在噴英美以色列,就是在噴這些國家的路上,而印度則是一個古老神祕的國度,有自己的宗教和文明,兩者怎麼看也沒關係,但在歷史中,兩個地區通過一種宗教聯繫在了一起,這就是瑣羅亞斯德教,在中國它有個更爲大家熟悉的名字“祆教”,俗稱“拜火教”。

如今瑣羅亞斯德教在伊朗幾乎是名存實亡,全世界所有信徒加一塊一共纔有十多萬人,而其中將近一半信徒生活在今天的印度。那麼,這拜火教的信徒爲啥跑到印度?他們又有哪些故事?今天就來聊聊這個話題。

話說公元7世紀初,正當拜占庭帝國和薩珊王朝打得不可開交之際,穆罕默德創立了伊斯蘭教,隨後,在信仰的加持下,阿拉伯人迅速壯大,穆斯林軍隊不僅腳踢拜占庭,還拳打薩珊波斯,不到二十年的時間裏,就滅了曾經不可一世的薩珊王朝。

正所謂覆巢之下,豈有完卵?薩珊波斯的覆滅後,阿拉伯人給了波斯人三條路,要麼改宗伊斯蘭教信真主,要麼就交沉重的賦稅,這倆都不選,那就把脖子洗乾淨看看穆斯林武士的彎刀快不快吧!

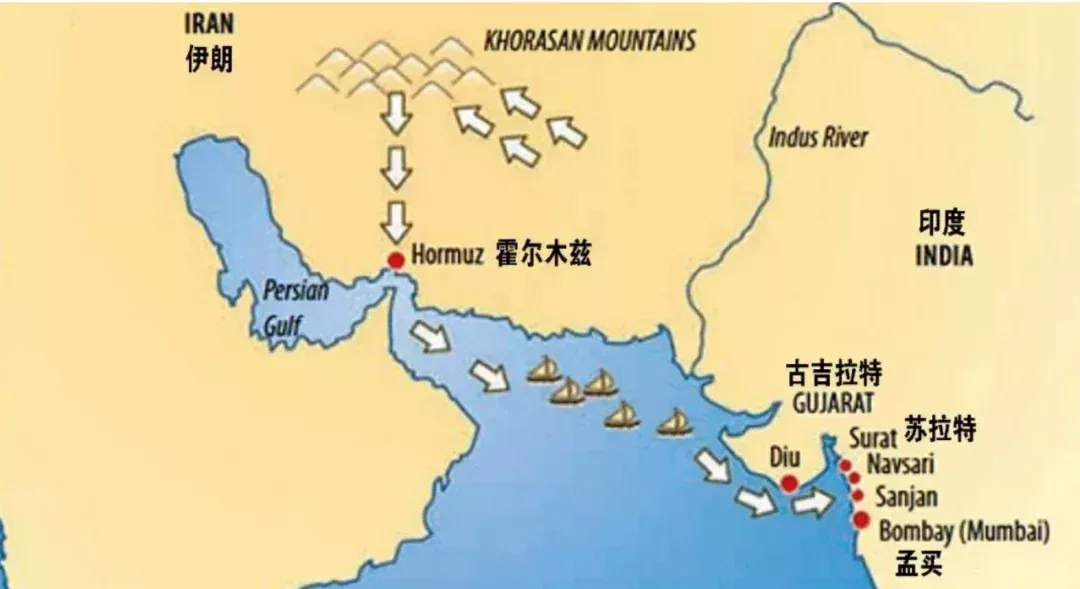

很多波斯人沒得選,選擇皈依伊斯蘭教,但是還有一小撮波斯人不願放棄自己的傳統和宗教,輾轉流離,其中一支跑到伊朗北部,裏海沿岸的馬贊德蘭,通過遊擊戰和臣服周邊強國的方式,得以延續到14世紀中葉;另一支在波斯王子卑路斯的帶領下逃往大唐帝國;還有一支從霍爾木茲出發,漂洋過海來到印度次大陸的西海岸避難定居,包括現如今巴基斯坦的信德省和印度的古吉拉特邦。

在傳說中,當年這羣波斯難民登陸印度後,波斯人首領請求當地國王賜予棲身之地,國王出了一個題。他命屬下拿出滿滿一碗牛奶給波斯首領看,那意思就是,我的國家就像這碗牛奶,已經沒有多餘的空間可以容納外人了,你們趕緊哪來回哪去。面對國王的暗示,波斯人首領抓出一小撮糖,加入那杯滿滿的牛奶,牛奶不僅沒有溢出來,而且變得更甜了。波斯人的意思是,他們這點人將會融入這個國家,不僅不會帶來災禍,而且會給國家增添光彩。波斯人的智慧引來國王陣陣掌聲,於是同意他們在這住了下來。

而在真實歷史中,當地國王知道這些波斯人的遭遇後,就決定有條件的收留他們。一是要求波斯人必須入鄉隨俗,放棄波斯語和波斯服裝,改說古吉拉特語等當地語言;二是波斯人必須上繳武器,不能摻和當地政治軍事,作爲交換,波斯人可以不用服兵役,保留自己的拜火教信仰,承擔當地人水平的稅負。相對於阿拉伯人動輒就要掉腦袋的條件,印度人提的條件完全可以接受。於是,這些波斯人爲了生存下來,就接受了印度人的條件。

在此後的幾百年裏,這批波斯人在這片土地形成一個個小型社區,在這些波斯人社區周圍還有不少帕提亞、希臘、突厥等外來者的後裔。他們隨着時間的推移,都徹底融入了當地社會。而這羣波斯人雖然講的語言和穿的衣服和當地人沒啥區別,但他們嚴格遵循拜火教傳統,還是很容易能把他們區分開。此後,這羣波斯人也漸漸演變成了印度的“帕西人”。

這些帕西人在印度低調地生活了大約800年。到了17世紀,英國人的到來徹底改變了帕西人的命運。當時英國東印度公司在古吉拉特邦建立了貿易港口,隨着貿易不斷擴大,正是東印度公司用人之際,經過一段時間的觀察,英國人認爲普通印度人從骨子裏就懶惰和效率低下,而帕西人則不同,他們勤勉、講道德、聰明,一個帕西人能頂一百個印度人。

與此同時,帕西人沒有印度土著對西方文明的那種強烈排斥情緒。他們鼓勵本族年輕人進入教會學校,充分學習西方的先進知識,武裝自己的頭腦。隨着英國東印度公司的發展壯大,這批掌握英語,有着西式思維的帕西人精英不斷進入城市。他們不僅服務英國殖民政府,而且成爲英國人的買辦,隨着人脈資源和商業資源的擴大,加上帕西人在工商業領域的傑出才能,他們逐漸成了印度社會中數一數二的財富精英。

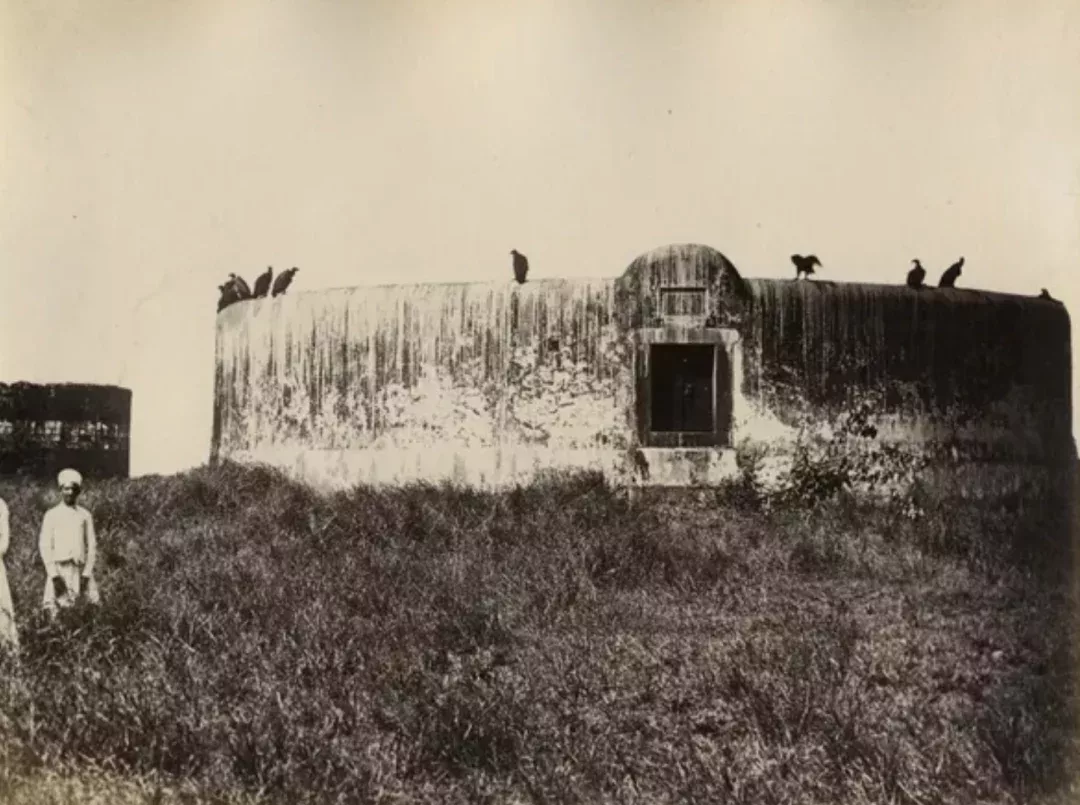

到了18世紀,帕西人和帶着他們的拜火教再次傳入遠東地區,大批帕西人來廣東,香港經商置業,而到了19世紀,帕西人已經開始在中國廣州,上海等地開設洋行。可以說在當時的印度和大清,只要是賺大錢的行業必能見到帕西人的身影。在今天廣州郊區的長洲島上還有一片帕西人的墓地。而除了印度,帕西人移居人數最多的地方還是在中國香港。

在香港他們以“白頭教”之名建立拜火教教堂和墓地,從此在香港落地生根。到1860年,香港73家商行中,有17家是帕西人開辦,其中帕西人以絲綢、香料、珠寶、地產和船運等行業聞名。由於拜火教有奉獻社會的傳統,所以帕西人賺完了錢不忘回饋當地社會。追溯歷史,可以說香港早期的公共設施建設,乃至福利社會的形成,都離不開帕西人的貢獻。

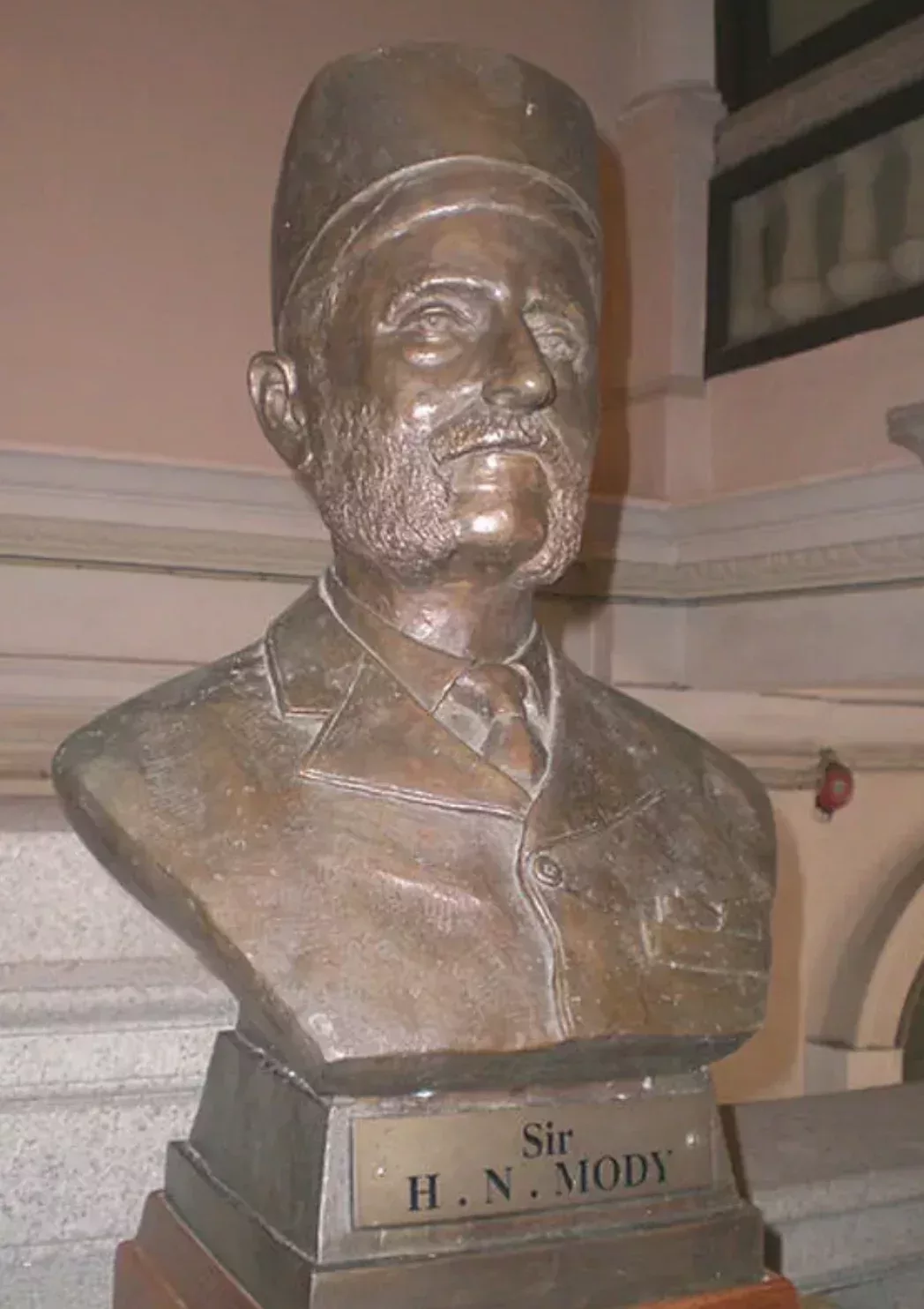

比如帕西人莫迪爵士曾出巨資創建了赫赫有名的香港大學,帕西人律敦治創辦了律敦治醫院,港島到九龍通勤的天星小輪也是帕西人創建的,至於滙豐銀行、香港聯交所等金融機構創建的背後也有帕西人的貢獻。

雖說帕西人是印度最小的族羣,但卻是對整個南亞次大陸影響最大的少數民族之一。在衆多帕西人富豪中,最著名的便是印度塔塔集團的創立者,被稱爲印度工業之父的賈姆希德吉·塔塔,直到現在,這個印度最大的公司,依然是帕西人的家族企業。因爲大部分帕西人受教育程度高,以及富裕的家庭背景,使帕西人成了南亞次大陸政經人才的搖籃。

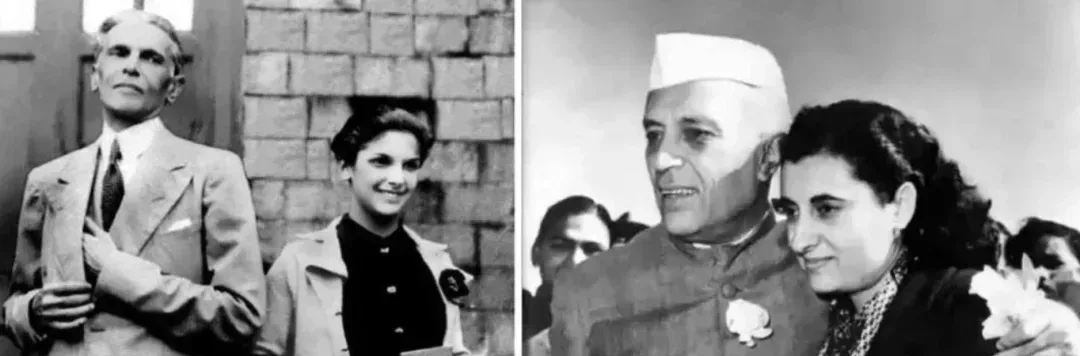

比如印度第一個陸軍元帥薩姆·馬內克肖就是帕西人,被譽爲印度國父的尼赫魯的一個女婿就是一個叫做費羅茲.甘地的帕西青年,並由此誕生了印度政壇最爲顯赫的“尼赫魯·甘地家族”。而隔壁巴基斯坦的國父真納,他的一個女兒也嫁給了帕西人,甚至連真納的老婆也是一個帕西人。由此可見帕西人對南亞次大陸歷史的影響有多麼深遠。

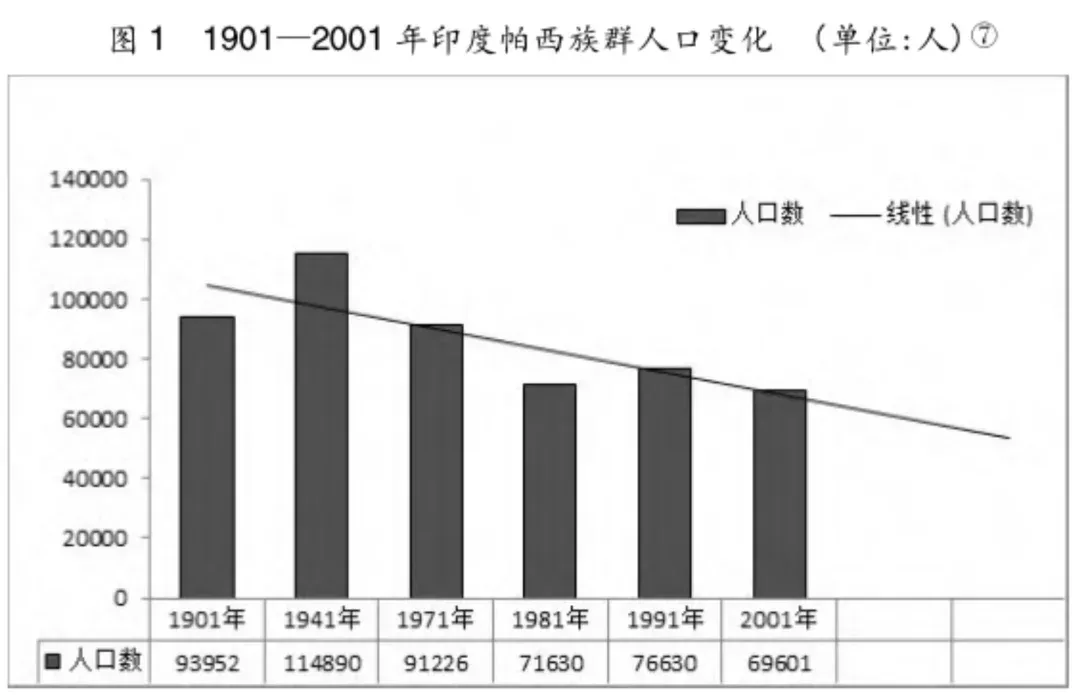

但是隨着時間來到21世紀,跟他們的波斯祖先面臨異教殘酷壓迫不同的是,這些堅守拜火教信仰的帕西人也出現了亡族滅種的危機。因爲帕西人都是拜火教徒,他們不像基督教和伊斯蘭教一樣有狂熱傳教的傳統,而且如果一個帕西人不再信仰拜火教,或者嫁給了外族,那麼就會被開除族籍。

限於嚴格的教規,如此一來,人數本來就少的帕西人只能選擇近親結婚。此外,由於生活條件優渥,教育水平高,越來越多的帕西年輕人不願意結婚,即便結婚了也不願生兒育女,這就讓帕西人成了印度生育率最低的民族,雖然他們的財富年年增長,但他們的人口卻常年處於負增長。儘管有帕西人提出應該破除傳統教規的束縛,讓帕西人和外族通婚,允許外族加入拜火教,但是堅守傳統的帕西人領袖堅決反對,一些帕西人領袖甚至滿臉驕傲的說:“我們拜火教不接受改宗入教的人,我們也絕不出去拉人入教。”一方面自己族羣的生育率上不去,另一方面又堅決不改教規,允許外族加入。如果再不進行宗教改革,那可以預見帕西人將會迎來什麼樣的未來。

有人說帕西人之於印度,就像猶太人之於美國,在某種程度上,帕西人確實和猶太人有相似點。兩個族羣都以宗教、文化和血緣關係爲紐帶,在歷史的變遷中輾轉各地,在長期的艱難困苦中頑強生存,自成一族,雖然歷經千年,但帕西人以此保留自己的信仰。不過帕西人還是和猶太人有很大不同,猶太人能在戰後浴火重生回到應許之地重新建國,而帕西人曾經的故土早已面目全非,即便回去,大概率也是喫不了兜着走。