熙寧四年十一月中旬,蘇軾終於來到公輔家鄉常州。這是他第一次親眼目睹這裏的山水景色,親身感觸這裏的風土人情。他立刻就愛上了這裏。

宋徽宗建中靖國元年(1101年)五月間,從海南北還的蘇軾一路行至潤州(今江蘇鎮江)。

又一次踏入熟悉的金山寺,他看到妙高臺壁間那幅自己的畫像依舊栩栩如生,那是一代名畫師李公麟所作。早年,金山寺的住持是東坡最好的佛門朋友了元法師(他更廣爲人知的稱號是佛印),妙高臺便是他親築。

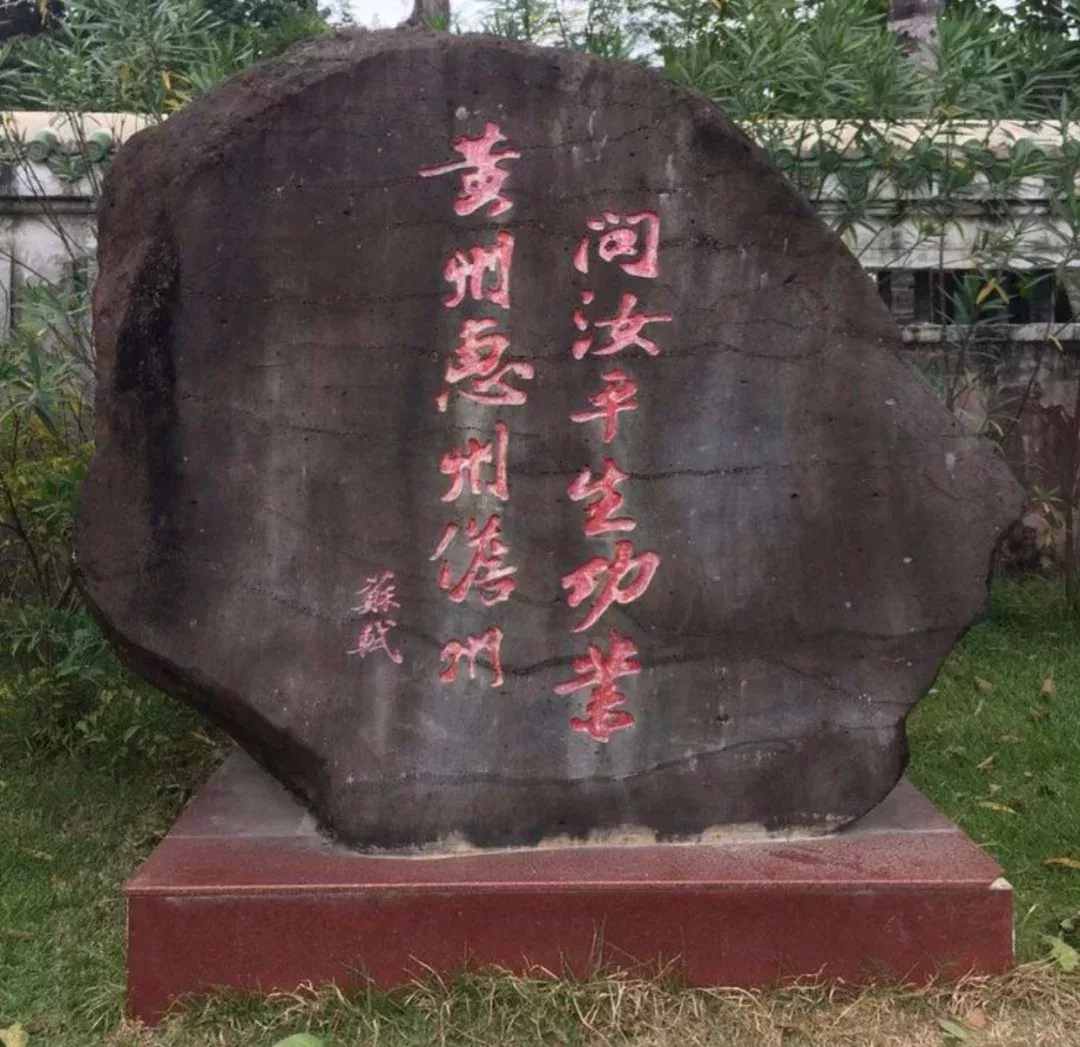

如今佛印已圓寂3年,物是人非,心緒茫然,蘇軾信手題寫下幾句後世廣爲流傳的戲言:

心似已灰之木,身如不繫之舟。

問汝平生功業?黃州惠州儋州。

這首短短24字的六言絕句,便是東坡對自己一生的“蓋棺定論”,帶着濃厚自嘲與戲謔的蘇氏風格。

此時的他66歲了,在900多年前的古代,這是名副其實的暮年。以蘇軾的天賦直覺,不知道是不是越來越強烈感知到另一個世界正在向自己招手,他近來頻頻在詩文中用到“心如死灰”這樣的字眼,無所避諱。

元符三年(1100年),哲宗駕崩,其弟徽宗即位,大赦天下。謫居海外的蘇軾“乃復朝奉郎,提舉成都玉局觀,居從其便。”當年六月,他告別生活了3年的儋州,渡海北歸。

第二年,即建中靖國元年正月,蘇軾抵達廣東與江西交界處的大庾嶺。歷史上,這裏一直被視作中原故土與“南蠻之地”的分界線。唐宋時謫貶官員,貶到大庾嶺以南通常是最重的處分。在嶺上的村棧歇腳時,東坡題詩於壁間:

鶴骨霜髯心已灰,青松夾道手親栽。

問翁大庾嶺頭往,曾見南遷幾個回?

經歷了30年來的政治風雨和宦途沉浮,特別是過去7年的嶺南、海外謫居,他的心態變得蒼涼但又坦然,對身外的一切了無牽絆。

從蠻荒瘴癘的海南來到親切溫潤的江南,東坡在這段五千里路途上走了整整一年。

但他的旅途還沒有到終點。

對大多數文人和藝術家來說,故鄉蘊含雙重意義:物理上的出生地和精神上的歸宿。身體的故鄉上天註定,心靈的故鄉卻充滿自由選擇。它可以是某件使命,也可以是某個特定的人,當然還可以是某個地方。偉大的文學藝術作品,就是一次次迴歸故鄉的朝聖與洗禮。

蘇東坡正是這樣一個“天選之人”,他的使命,不用等到後世,當時的天下就已是盡人皆知。他還是一個可以把任何地方變成故鄉的坦蕩之人,時至今日,眉州、杭州、黃州、惠州、儋州都把他視作自己的“兒子”。然而,唯有他自己才清楚,此生的歸宿在哪裏。

自從嘉佑元年(1056年)春與父親和弟弟一同離開四川眉州老家,趕赴東京(今河南開封)參加科考,蘇軾以後三分之二的人生就都在朝向那個明確的目的地跋涉。曾經不止一次,看起來離已是近在咫尺,下一個瞬間卻又遠在天涯。然而,不管是唾手可得還是遙不可及,那個目的地始終在那裏召喚着他……

下一站:常州。

更確切地應該是宜興,古稱陽羨,歷史上絕大多數時候隸屬常州。

01

蘇軾第一次聽聞陽羨山水之美與毗陵(常州古稱)人情之醇,是在宋仁宗嘉祐二年(1057年)仲春,那是一個無比美好的夜晚。

中國的科舉制度自隋朝發端,歷經唐、五代三百多年探索,到北宋前期臻於成熟和完善。

重視文治的宋太祖在原有的地方州府鄉試與朝廷禮部省試(亦稱“南宮省試”)二級考試基礎上,又將唐朝武后時期曾舉辦過的“廷對”制度化,正式創設廷試(又稱“殿試”)這一最高層級考試:即由皇帝親自主持,在皇宮大殿上面試禮部考試合格的所有進士,欽定他們的科等與名次,其中第一等“進士及第”的前三名,就是千年來民間津津樂道的狀元、榜眼、探花。

(作者注:北宋早期,通過禮部考試者仍有可能在殿試中遭淘汰。仁宗朝以後漸成慣例,殿試不再黜落省試合格者,而只是給他們分等級和排名次。程序上,鄉試和省試也要排名次,它們的第一名分別稱“解元”和“省元”,成語“連中三元”即從中來。)

按朝廷禮制,廷試結束後,皇帝親自宣佈新科進士名次和姓名。隨後在京城內舉行盛大慶典,讓滿城百姓一睹“天子門生”風采。當晚,御賜酒宴於城西金明池南的皇家園林瓊林苑,並由宰執大臣親預,宴請所有新科進士。這就是所謂“瓊林宴”的由來。

史載,嘉祐二年三月十四日晚上的瓊林宴,有300位左右進士應召赴宴。在中國科舉歷史上,嘉祐二年那一榜是無可爭議的“千年第一榜”。

高居榜單的除蘇軾、蘇轍兄弟,僅今天每個普通中國人都耳熟能詳的歷史文化明星,就有“唐宋八大家”之一的大文豪曾鞏、理學創始人程顥以及他的表叔、同爲理學先驅的張載……

至於今人稍稍陌生一些的,如呂惠卿、曾布、朱光庭、王韶、梁燾等……在宋代歷史上可都是讓人如雷貫耳的名字。

有人細數過,北宋後期的宰相和樞密使中,一多半出自這一榜,堪稱空前絕後。

那一晚,這些未來的國家棟梁們自然個個都是意氣奮發,談笑風生。

不知道瓊林宴是按何種規則安排座席的,但顯然不是按新科進士的籍貫地。我猜想,中國古代禮儀最講究的是長幼尊卑,所以瓊林苑很可能按進士們的年齒來劃分座次。

22歲小夥子蘇子瞻的鄰座是同齡人蔣之奇(字穎叔)和單錫。他們倆同歲,那年都是26歲,又都來自常州的宜興縣。那裏距離蘇軾、蘇轍兄弟的老家有四五千裏之遙。

因爲先前就得到了文壇宗師歐陽修的竭力推許,三蘇父子的大名此時想必已享譽東京士人圈中。歐陽修恰好還是嘉佑二年這一科禮部考試主考官,名義上與這屆中選進士有師生之誼。蔣單二人對蘇軾這顆冉冉升起的文壇新星當然不會陌生,但年輕氣盛的他們也不甘屈居人後。

於是蔣穎叔熱情洋溢地向蘇子瞻誇耀起自己的家鄉的風土人情:那裏有煙波浩淼的太湖、綺麗奇險的善卷洞、婀娜搖曳的荊溪,還有源遠流長的文脈和質樸淳厚的民風……

一旁的單錫也湊進來,繪聲繪色地補充,他老家宜興單家巷一帶有條罨畫溪,唐人就有詩詠之,本朝慶曆年間大丞相晏元獻公(晏殊)還曾有《漁家傲》一詞,寫到“罨畫溪邊停彩舫”……聽得少年子瞻憧憬不已。

02

酒酣耳熱之際,蔣之奇又自豪地介紹起家鄉好學重教的人文傳統。他說,諺雲“蘇常熟,天下足”。同樣,天下沒有哪裏比常州一帶的儒風更盛。

這讓比他更年輕的蘇子瞻有些不服氣,他來自川蜀,那裏自漢代以降就文士輩出,出過像司馬相如、揚雄、李白這樣的大名士。兼以蜀地交通不便,得以躲過從“五胡亂華”到唐朝滅亡數百年間對中原地區造成巨大破壞的一波又一波戰亂。到五代十國時,那裏已是全國首屈一指的文化中心。宋初,天下刻書盡數出自四川。

聽了穎叔的話,子瞻不禁搖了搖頭,表示不同意。

蔣之奇笑了笑,站起身來朝臨近幾個桌子打了聲招呼。我猜想,他大約是用常州方言說:“給各位鄉賢介紹大名鼎鼎的蘇子瞻兄!”

頃刻間便有一羣人圍到了蘇軾身邊向他敬酒,蔣之奇逐一介紹:胡憲臣、胡信臣、孫雲、蘇舜舉、嚴勳幾位是武進人氏;丁騭、張思、胡象德、姚仲容、張臣幾位是晉陵人氏;另外幾位則是鄰近的無錫人氏(史上大多數時期,無錫爲縣,隸常州);單錫與他乃宜興人氏……同在常州治下。參加今晚瓊林宴的,差不多每一桌都有常州人!

這一下,蘇軾頓時大爲折服。

要知道,雖然入宋以後科舉取士的數量比之唐代成百倍增加了,但三年一科(作者注:宋初有過一年或隔年開科的,但對此非議很多,經多方探索,到仁宗朝,三年一科的制度正式確立。以中國之的幅員,在古代交通條件下,它的確是比較合理的,遂成後世定製,直到1905年科舉廢止。),每一科最多也不過幾百人。分攤到全國各地,簡直就是鳳毛麟角。別說州縣,有的地方就連一路(相當於現在的省)都不見得每科能出一名進士。而小小的常州一州,竟然一科裏就有十幾個士子上榜,比自己老家所在的川蜀整個一路加起來還要多!他連連稱道:“真不愧延陵季子(春秋時期常州當地著名賢士季札)真傳弟子啊!”

蔣之奇並不算吹牛,宋一代科舉史上,若以州府的及第人數計,常州一定是名副其實的“狀元”。

有人做過統計,從北宋初乾德五年(967年)到南宋末鹹淳三年(1267年)的300年總共92榜中,常州舉進士806名,平均每榜有將近9人得中。

嘉佑二年那次瓊林宴過去42年後的大觀三年(1109年)榜,總共取進士300名,常州一地上榜53名,佔1/6還要多。當朝天子宋徽宗龍顏大悅,特地褒獎當地官員,賜詔曰“進賢”。

常州及整個蘇南地區尊師重教的傳統,直到千年後的今天依然蔚然成風,領先全國。

趁着蘇軾心馳神往,蔣之奇豪爽地邀請他去常州做客,並相約將來“同卜居陽羨”,蘇軾慨然允諾。

這一諾,讓蘇軾從此與宜興和常州結下了一世之緣。此後的40多年裏,無論他身在何處,再沒有一刻忘懷過。

03

在瓊林宴上,蘇軾一下子結交了十多位常州籍朋友。

自瓊林宴邂逅直到蘇軾去世,蔣穎叔與蘇東坡二人保持了一生的友誼。而單錫,東坡“愛其賢,以女兄之子妻之”,親自做媒把堂姐的女兒嫁給了他。爲此,蘇軾還向自己的好友、英宗駙馬王詵借了200貫錢作爲禮金。丁騭,後來也與蘇軾做了姻親,他的女兒嫁給了蘇軾的侄孫蘇彭……

說起來非常神奇,蔣之奇與蘇軾之間的緣分彷彿是冥冥中上天註定:34年前的天聖元年(1023年),蘇軾的二伯父、也就是蘇洵之兄蘇渙赴成都參加那年鄉試。當時的主考官叫蔣堂(字希魯),對蘇渙遞交的程文大加讚賞,稱本科鄉試“第一人無以易子”。

這位蔣堂,便是蔣之奇的叔叔,當時他已在蜀地爲官多年,歷任眉州通判、益州知州等職,當過三蘇一家的父母官。誰能想到,事隔30多年後,他們的侄子們竟在瓊林宴上再續前緣,依然是緣於科考!

蘇渙還有過一封手書《謝蔣希魯及第啓》,也就是他第二年考中進士後給自己的伯樂蔣堂寫去的謝函。這裏順便提一下,天聖二年進士榜也是星光閃耀,上有後來的宰相曾公亮,大文豪宋庠、宋祁兄弟,還有北宋名臣葉清臣、鄭戩、餘靖等人。

蘇東坡第一次看到這封《謝啓》,是在宜興單家巷的單錫家裏,那是熙寧七年(1074年)的事,蘇渙已去世13年。

又過了8年,元豐五年(1082年)仲夏,因“烏臺詩案”謫居黃州的他意外地在當地市面上又見到這封《謝啓》。大概是因爲“烏臺詩案”中被抄家、又顛沛流離的緣故,這封書信後來佚失。但它幾經輾轉,竟在黃州這麼一個偏狹蠻荒之地重現,只能說是緣太重、拆不散吧。

喜出望外的東坡連忙買下,並將這件先輩傳下的寶貴遺物“躬親褾背題跋”,完璧歸趙,寄還堂兄。

這份上一代結下的緣分到此仍未中斷,又延續到了下一代:蔣之奇有個侄子,名叫蔣璨。他因崇拜蘇軾,自號“景坡”。

蔣璨傾力模仿蘇軾文風,他填的詞深得東坡神韻,同時代人孫覿評論其詞“詩律句法良是,殆不能辨”。後來蔣璨在宜興山中築室“景坡堂”,專門陳放自己一生收藏的東坡文字,其中想必也有蘇軾與蔣之奇之間的書信……

在以後的歲月裏,蘇軾在常州結交了更多摯友,比他在眉州老家的還要多。與他在朝堂之上的那些大人物朋友,像歐陽修、張方平、範鎮、司馬光……截然不同,蘇軾的常州朋友們大多是平凡的普通人,如果不是因爲蘇子瞻學士的緣故,史書上定然不會有他們位置,他們與東坡先生的交往親切而又溫暖。

常州,從此成了蘇軾的第二故鄉,某種程度上說,比眉州在他心中的分量更重,就像金陵對王安石來說比撫州更加值得眷戀一樣。

04

宋神宗熙寧四年(1071年),36歲的蘇軾生平頭一次踏上常州——這片已無數次出現在他的詩文與想象中的土地。

登科入仕後,因不滿王安石變法,蘇軾多年來一再自求外放。這年,他的願望終於實現,朝廷命其通判杭州。

七月,蘇軾舉家離京南下,一路上,先到陳州(今河南淮陽)看望了當時在當地擔任州學教授的弟弟蘇轍一家,他也因反對新法而被外放。

當年十月下旬,蘇軾抵達揚州。在盛唐,這裏可是全天下最繁華的都會。雖然300多年過去,揚州的地位大大衰落了,但仍是東南地區的重鎮。

在這裏,蘇軾遇到了自己生命中最重要的一個常州人。

時任揚州知州錢公輔(字君倚),是五代十國時吳越國主錢鏐後人,天禧五年(1021年)生於常州武進縣。他在皇佑元年(1049年)那一屆科考榜上高中第三名,也就是後人常說的探花。公輔在當時頗有文名,也是因異議新政而從知諫院的位子上剛被罷官外放的,蘇軾對他非常尊重。

錢公輔盛情款待了路過揚州的蘇軾,在爲子瞻洗塵的酒宴上,他還邀請來正在本地爲官、出差或途經的三位友人,他們分別是劉攽(字貢父)、孫洙(字巨源)和劉摯(字莘老)。

對北宋歷史有所瞭解的人應該聽說過這三個名字,他們都是當時響噹噹的人物。其中劉摯在10多年後的“元祐更化”期間曾出任宰相。

告別之際,錢公輔特地向蘇軾介紹自己的兒子錢世雄(字濟明),當時正好在杭州爲官,他殷切地希望蘇軾能與兒子成爲朋友。後來,蘇軾果然與這位自號“冰華居士”的錢濟明成了生死摯友。

論輩分,世雄只比蘇軾晚半輩,但他一直對蘇軾執弟子禮甚恭。元豐中,錢世雄先後爲吳興尉、吳江知縣,一度恰好還是擔任湖州知州的蘇軾的屬官。

從熙寧四年初次相識到建中靖國元年東坡去世,無論是蘇軾身爲舉國仰慕的明星重臣還是門可羅雀的“逆黨奸邪”,錢世雄都一直默默地在他左右,不離不棄。

東坡先生彌留之際守候在他身邊的,除了家人和方外人維琳法師外,唯一的“外人”便是這位錢濟明。

可誰也沒有料到,僅僅過了一年,熙寧五年(1072年)十一月,錢公輔便病世了,年僅52歲。

又過了一年半,熙寧七年(1074年)五月,蘇軾“自杭州通判移知密州,道經常州,見錢公輔子世雄……”錢世雄請求蘇軾爲自己的父親作一篇《哀辭》,蘇軾自然覺得責無旁貸,於是一口答應。

這篇《錢君倚哀詞》完成於4年後的元豐元年(1078年),當時蘇軾已在徐州知州任上。其開頭幾句曰:

大江之南兮,震澤之北。

吾行四方而無歸兮,逝將此焉止息。

豈其土之不足食兮,將其人之難偶。

非有食無人之爲病兮,吾何適而不可?

獨裴回而不去兮,眷此邦之多君子。

……

讓我們窺見他對常州這片土地的深深眷戀。

那年與錢公輔告別,離揚州南下前往杭州赴任。熙寧四年十一月中旬,蘇軾終於來到公輔家鄉常州。這是他第一次親眼目睹這裏的山水景色,親身感觸這裏的風土人情。

他立刻就愛上了這裏。

05

但這還只是第一印象。

杭州離常州很近,北宋時同隸兩浙路。從杭州沿大運河北上汴京,常州是中途必經之地。大概蘇軾在此後也曾路過常州,不過,他真正有機會近距離觸摸常州的鄉村市井,與當地百姓交流談笑,還要等到兩年後的熙寧六年(1073年)末。

這一年,潤州、常州等地遭遇旱災,通判杭州的蘇軾被兩浙路轉運司派往當地賑災。在宋代,像這樣的官員輪崗是家常便飯。除了救災,其他如主持科舉考試、監察鹽茶專賣、究治違紀貪腐之類,也經常抽調不同地方的官員合作共事。

熙寧六年十二月下旬,蘇軾抵達常州境,首先到的是無錫縣。在那裏,他拜訪了長年隱居於惠山腳下的道士惠山山人。他俗名錢穎,其兄長此時居於秀州(今嘉興),是蘇軾的友人。蘇軾給山人帶來了他的問候,二人一見如故。

當年最後一天,蘇軾乘坐的官船停在了常州城東通吳門外。這是一座水門,橫臥於古運河上,離有名的天寧禪寺也不遠。這一年的除夕夜,蘇軾便是在船上度過的,他寫下了兩首《除夜野宿常州城外》七律,其一曰:

行歌野哭兩堪悲,遠火抵星漸向微。

病眼不眠非守歲,鄉音無伴苦思歸。

重衾腳冷知霜重,新沐頭輕感發稀。

多謝殘燈不嫌客,孤舟一夜許相依。

從詩的內容看,當時他正值病中,且因思念故鄉而情緒低落。直到20年以後,已年近60的東坡先生重又將這首詩手抄給錢世雄,可想那一晚在他記憶中留下的難忘印跡。

然而,當地美好的風光與人情撫慰了他,讓他很快從孤獨清冷的情緒中走出來。從這年年底到第二年五月底,蘇軾花了將近半年時間,足跡踏遍武進、晉陵、無錫、宜興、江陰各縣鄉。

在體察民情,賑貧濟苦之餘,他也四處走親訪友,觀景覽勝。直到今天,當地民間依然流傳着關於東坡那段時期在本地的許多逸聞趣事,還有不少據說是東坡當時留下的墨寶。

第一次來到宜興,蘇軾自然急切地想要見到自己的同年好友蔣之奇和單錫。但蔣之奇當時在外地爲官,單錫正在老家。前一年的春天,在蘇軾做媒下,年過40依然單身的單錫娶了子瞻堂姐之女爲妻,所以兩家剛成親眷。

在宜興期間,蘇軾便借住在單錫府上。公事之餘,兩人一同暢遊善卷洞,泛舟荊溪上。就是那時,單錫把自己家裏珍藏多年的蘇渙寫給蔣堂的信札贈送給了蘇軾。不過,按說信是寫給蔣堂的,爲何不在蔣家而在單家,頗令人費解,我也沒有在史料中搜尋到蛛絲馬跡。

大約就是在這段時間裏,蘇軾萌生了將來在此地定居終老的念頭。這一年,即便按宋人習慣的虛歲計,他也才38歲,按理說正值盛年。無論在仕途還是文壇,這都是人一生中的最佳時期。

我猜想,一方面,陽羨的秀麗風光與當地友人對他的深情厚誼讓他難以割捨;另一方面,作爲一個政治上的反對派,他自覺未來不會有自己施展抱負的機會。在寫給同僚、時任杭州知州陳述古的詩中,他將對當時社會風氣的鄙夷以及想要退隱山水間的情緒展露無遺:

惠泉山下土如濡,陽羨溪頭米勝珠。

賣劍買牛吾欲老,殺雞爲黍子來無。

地偏不信容高蓋,俗儉真堪著腐儒。

莫怪江南苦留滯,經營身計一生迂。

【蘇軾:《常潤道中有懷錢塘寄述五首》(其五)】

所謂“吾欲老”,而非“吾已老”,“老”字在這裏成了一個動詞、一種主動追求,而非一個客觀狀態。

詩中的“殺雞爲黍”,是引自《論語·微子》中的一句話:“止子路宿,殺雞爲黍而食之。見其二子焉。”講述的是一位潔身自好的隱士招待行路中的子路的故事,後人多用以指代知己友人間的真摯款待。

東坡先生在寫這首詩的時候,一定又想到了16年前那場瓊林宴上的約定。

然而,這個願望不久便落空了。不過半年以後,也就是熙寧七年秋,他就被調任密州(今山東諸城)知州。

06

歷來有一部分蘇軾研究者相信,東坡先生平生第一次在宜興買地置宅,就是在熙寧七年(1074年)的這次潤、常地區賑災公差中。

清人趙翼便斷言:“東坡買田陽羨,在通判杭州時,以公事往來常、潤道中,早有此舉。”除了能從他寫給陳述古的上面這首詩裏尋找到一些線索外,他們最重要的證據便是當時章惇(字子厚)的《寄蘇子瞻》一詩:

君方陽羨卜新居,我亦吳門葺舊廬。

身外浮名輕土苴,眼前陳跡付篷條。

澗聲山色蒼雲上,花影溪光罨畫餘。

他日扁舟約來往,共將詩酒狎樵漁。

章惇是王安石新黨中最得力的幹將之一,後來哲宗朝領導“紹聖紹述”的政治強人。但早年他與身爲舊黨的蘇軾交友甚篤,在稍後爆發的“烏臺詩案”中,他也是爲蘇軾脫罪而奔走最力之人。

章惇性格落拓奔放,行事大膽妄爲,喜歡服氣煉丹……這些與東坡在氣質上多有相合之處,這大概是他倆中年以前的友誼基礎。

熙寧八年(1075年)二月,王安石二度拜相,章惇罷權三司使、出知湖州。九月初剛到任,他便寄了兩首詩給當時已身在密州蘇軾。二詩現僅存第一首,即上所引,之二已佚。

章子厚本是福建浦城人,是仁宗朝前期名相章得象族子,父親章俞那一輩舉家遷居蘇州。他大概是在到任湖州之前先去蘇州翻修了老宅,期間又聽說老友蘇軾在鄰州的陽羨也購置了田宅,很是欣喜。

蘇州與湖州、宜興隔湖對望,宜興在太湖西面,湖州這一邊,三地圍着太湖幾乎構成一個等邊三角。他於是相約子瞻有機會扁舟往來,詩酒相酬。章惇雖身爲當權派中重要一員,但此前在朝中與王安石十分器重的呂惠卿傾軋,處境和心情也都不是很好,所以同樣生出糞土名利、樵漁山水之嘆。

然而,從蘇軾復詩的內容看,他非但沒有確認自己已在陽羨卜新居,情緒也變得更積極入世,雖說也表達了與青年時代的好友一起流連江湖的嚮往,但似乎又決心要將歸隱的日期延後了:

方丈仙人出渺茫,高情猶愛水雲鄉。

功名誰使連三捷,身世何緣得兩忘?

早歲歸休心共在,他年相見話偏長。

只應未報君恩重,清夢時時到玉堂。

【蘇軾:《和章七出守湖州二首》(其一)】

況且,那年蘇軾在潤州和常州待的時間雖長達半年多,不過是去賑災。一則,他肯定要奔波各地,未必有大段時間待在宜興辦理置業私事;二則,利用出公差之際給自己購置田屋,雖未必完全沒有可能,畢竟會招徠物議。所以,蘇軾於熙寧七年已在宜興買田築屋的說法是缺乏依據的。

當然,他很可能已開始認真醞釀籌劃此事,並且委託宜興當地友人打聽物色起來,而章子厚不知從哪裏得來的二手消息,誤以爲蘇子瞻已經在宜興買好了房產。

另一種說法認爲,蘇軾第一次在宜興買田,當是在5年後,也就是元豐二年(1079年)知湖州期間。

這個推測單單從常識邏輯上說要比熙寧七年買房要合理得多:那時蘇軾常駐湖州城裏,宜興緊挨着湖州的長興縣,來往方便,他有足夠的時間和精力來買田。

然而,那段時間恰是“烏臺詩案”事發之時。

蘇軾於元豐二年四月二十日到任湖州,但早在當年三月二十七日,御史裏行何正臣便首次在垂拱殿上公開上奏彈劾蘇軾。雖說神宗第一時間未置一詞,但蘇軾友朋遍佈朝野,想來不可能對此一無所知。

到當年七月初,御史中丞李定、監察御史裏行舒亶、國子博士李宜之等人交章彈奏,神宗命正式立案調查。七月二十八日,蘇軾在湖州治所被皇甫僎一行拘捕押往開封……

也就是說,蘇軾在湖州任上一共才待了3個月。且這3個月裏詩案沸沸揚揚,惴惴不安中的蘇軾顯然不可能有什麼心情和閒暇來回宜興,買田買宅。另外,他若真這麼做了,對那幾個不遺餘力欲加之罪的御史來說,不啻又多了一條很有力的罪證。

但現存“烏臺詩案”的彈章中,沒有說到蘇軾以權謀私,利用擔任湖州知州之便在鄰縣置業之事。十幾年後的元祐年間,便發生過這樣的事,此是後話。

據此可見,蘇軾在元豐二年知湖州期間在陽羨買田的說法,比熙寧七年之說更加不靠譜。

卜居陽羨的機會下一次真實地浮現在東坡眼前,已是10年以後了。