有學者認爲,商周時期,時代的精神在眼睛,青銅冶煉、絢麗多彩。春秋戰國,時代的精神在腦袋,百花齊放、百家爭鳴。漢唐時期,時代的精神在心胸,豪邁灑脫、自信開放。南北兩宋,時代的精神在閨房,琴棋書畫、美學巔峯。到了明朝,時代的精神就到了褲襠,貪腐享樂、淫穢變態。到了清朝,時代的精神就到了膝蓋,人人爭相做奴才。

這麼看,“崖山之後、已無中華”,絕非虛言。

被日本譽爲學問之神的菅原道真認爲:唐中期以後再派人到中原王朝已經毫無意義。不得不說,他的眼界的確毒辣。

我們從小受到的教育是進步的歷史觀,歷史儘管會有曲折,但總是朝着更好的方向,但時代精神的退化,卻似乎顛覆了這樣的歷史觀。

從春秋、到唐宋再到明清,時代精神如同黃河之水,春秋是上游,清澈見底,時代精神貴不可言。漢唐是中游,雖然泥沙俱下,但也有波濤洶湧的雄大氣象。明清則是下游,麻木怯懦、奄奄一息,毫無精氣神可言。

那春秋時代有什麼精神?

第一、貴族精神。

公元前548年,齊國正卿崔杼殺了齊國國君齊莊公,齊國史官記之:崔杼弒其君。崔杼大怒殺之。其弟繼承齊國太史,繼續記之:崔杼弒其君。崔杼又殺之,其三弟繼續記之:崔杼弒其君。

孟子說:孔子作春秋而亂臣賊子懼。春秋時代的史官告訴我們:有一種死比生更偉大、更永恆,這便是春秋時代的貴族精神。

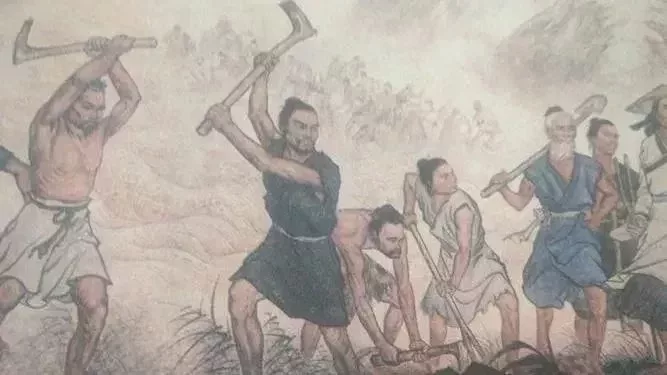

春秋時代的貴族們固然享有特權,但也有優雅、勇敢、超越、擔當的一面。他們在戰場上要身先士卒,他們認爲死在戰場上纔是最好的歸宿,是爲戰士。

春秋時代的戰爭與後來截然不同,他們不以殺戮和征服爲目的,只爲分出勝負。比如宋楚泓水之戰,宋襄公不趁人之危、不綁架平民,打堂堂正正之戰,即便失敗也當得起仁義之師。

春秋時代的貴族精神,跟西方的騎士精神高度契合。就像西方航海界那條不成文的規定,當船隻沉沒時,船長必須最後一個逃生。

第二、尚武精神。

春秋時代,貴族個個下馬能文、上馬能武,俠客遍地、武士橫行,一言不合就拔劍決鬥。彼時的時代精神,瞧不起弱不禁風的白麪書生。不論男女,皆以高大健碩爲美。

很多人以爲孔子是位彬彬有禮的儒雅書生,但實際上,孔子身材高大、武力值爆棚。《呂氏春秋》就記載:孔子之勁,舉國門之關,而不肯以力聞。

孔子教君子六藝,也就是禮、樂、射、御、書、數。“射”就是射箭,“御”就是騎術。孔子弟子三千,很多都是勇武之士,子路、冉求、子夏等人都精通武藝。

可是到了明朝,傳教士利瑪竇記錄下的男人們:梳妝打扮、描眉畫眼,竟然毫無陽剛之氣。他說:這個帝國裏最聰明的人看起來都像女人。

到了清朝,時代精神則變得更加膽小、懦弱,連孩子都失去了蹦蹦跳跳的活力,對於武力的讚賞已經完全消失。

第三、俠義精神。

公元前453年,晉國趙氏的族長趙襄子迎來了一次刺殺。在趙、韓、魏三家消滅智家之後,家臣豫讓決定爲家主智伯報仇。

豫讓曾經因爲孟嘗君安排座位不合理拂袖而去,也曾任職三家,卻獨獨爲了智伯而毀己容貌、拋己性命。趙襄子很疑惑,問他爲什麼?

豫讓回答說:其他人隨隨便便對待我,我也隨隨便便對待他們。智伯以國士待我,我必以國士報之。

在豫讓籌備報仇期間,有人建議他假裝投靠趙襄子,然後再伺機刺殺,但豫讓卻說:士爲知己者死,我報仇的目的是爲了成全君臣之義和爲人之道。如果我先讓自己陷於不義,就違背了報仇的初衷。

豫讓便是真正俠義精神的代表。春秋時代,是俠文化最燦爛的時代。專諸、聶政、豫讓、荊軻,四大俠客尤爲著名,他們的信條無不是士爲知己者死,他們以視死如歸的氣魄和撼動山河的壯舉,讓俠義之名萬古流芳。

春秋時代的俠義精神,最大的特點是極端重視人格的獨立與平等。他們行俠仗義,不爲利,甚至不爲名,而是爲了心中的豪氣。他們救危扶困、振人不贍。他們路見不平、拔刀相助。他們知恩必報、赴湯蹈火。他們受人之託、一諾千金。聶政刺韓傀、荊軻刺秦王,一個個動人心魄的故事,演繹了俠客們的壯烈與決絕,讓世人知道什麼叫輕生重義、什麼叫風骨氣節。

可惜到了明清時代,那些自封的俠客們,只是一羣攀附權貴的奴才和打手而已。

第四、創新精神。

春秋時代,百家爭鳴、百花齊放。苟日新、日日新、又日新,這句銘文,是先秦時代自強不息、創新不已的最好佐證。

比如墨家,墨家門徒不斷追求科技創新,在數學、光學、力學、機械製造等方面成果顯著。

比如屈原的《天問》,路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。如同一把鑰匙,開啓了人們對自然界和宇宙萬物的探索之門。

春秋時代的國人,說自己想說、想自己所想,生機勃勃、生趣盎然。他們擁有創新的精神、開放的勇氣、包容的心態,他們無愧於偉大的民族。

可是,以後的國人卻成了前人的影子。他們不但失去了創造力,也失去了感受力。他們畫地爲牢,處處模仿着過去,重複着過去。書法家以重複前人爲最高標準,詩詞以寫得像唐詩宋詞而沾沾自喜。他們只剩下了一個外殼,沒有了靈魂。社會如同一潭死水,散發着腐敗的氣味。

如果明清有什麼進步,那就是厚黑學、說謊術和八股文。彼時的時代精神雖然還活着,只是因爲它已經僵化了。

現在我們回望2000多年前的國人,與明清時代的國人相比,簡直就是兩個截然相反的民族。

《菜根譚》有云:事業文章、隨身銷燬,而精神萬古如新。功名富貴、逐世轉移,而氣節千載一日。

的確,重新認識古老中國的精神內核,是生存在這片土地上的我們必須做的,也是我們走下去的前提和希望。