在蘇聯,有一個長盛不衰的話題,就是被關進了精神病院,要如何證明自己不是精神病。

1959年,赫魯曉夫在蘇聯作協發表了震驚世界的演講:在我們這裏,某些人是否可能神經失常?答案是可能的。那些呼籲反對蘇聯的人,我們可以說,他們的精神顯然不正常,因爲只有精神病人才會懷疑蘇聯光明美好的未來。

赫魯曉夫的演講公開了一個人盡皆知的祕密,那就是蘇聯嚴重的精神病疫情。

蘇聯有兩大貢獻,第一是人類歷史上最多的政治笑話,第二便是無所不包的精神病。

蘇聯的精神病疫情,來源神祕、歷史悠久。1836年,沙俄著名的哲學家恰達也夫出版了《哲學書簡》,抨擊了沙俄的農奴制,並號召逐步改良沙俄的社會制度。

可是沒過幾天,莫斯科市警察局便把他關進了瘋人院,並告訴他:根據政府決定,你是一個瘋子。

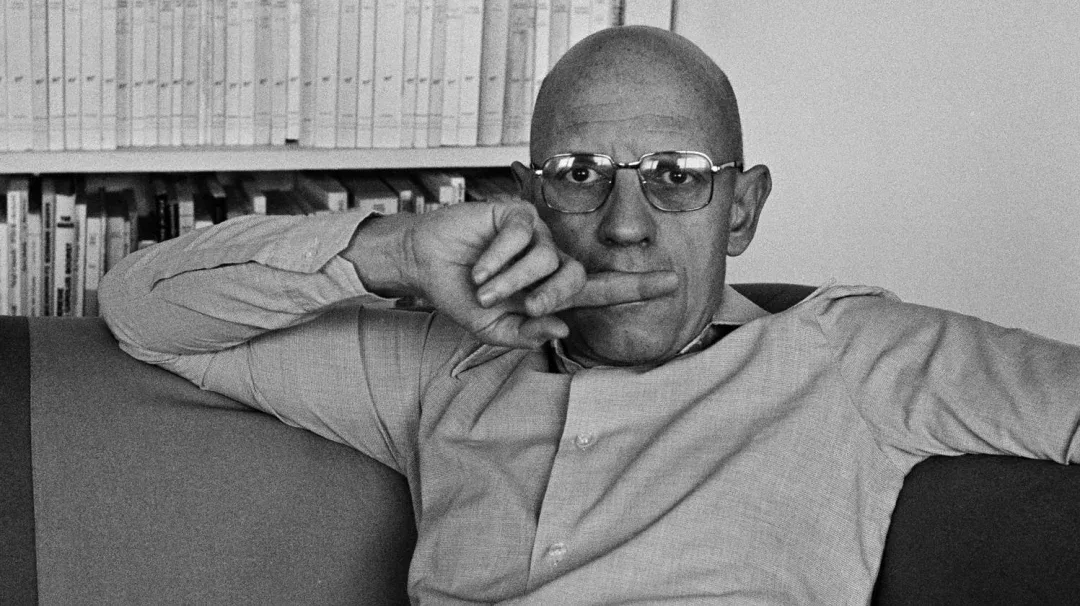

法國哲學家米歇爾·福柯的《瘋癲與文明》一書認爲:精神病與瘧疾不同,它不是一個單純的醫學概念。瘋人院是權力機器運作的一部分,是建立在法律邊緣的一種奇特權力,當權力與醫學診斷相結合,瘋人院就會成爲權力濫用的場所。

蘇聯就是把這個權力發揮到了極致,創造性的發展了精神病的研究。

蘇聯認爲西方的精神病研究缺乏唯物主義的樂觀精神,處處充滿了唯心主義的腐朽思想。蘇聯的精神病研究認爲,個人主義是西方社會司空見慣的精神創傷,對困難生活的抱怨更是一種嚴重的精神變態。

安德烈·斯涅日涅夫斯基是“呆滯型精神分裂症”的發明者,他統治蘇聯精神病學界長達40年,深受蘇聯歷屆領導人的重視,獲得獎章無數。

一個蘇聯人,如果對現實體制不滿,自認爲知道真理,從而表現出幻想改革,並屢教不改的追逐反動思想等等,這便是精神分裂症的典型症狀。

最絕的是,安德烈·斯涅日涅夫斯基還指出,精神分裂症具有時間不定的潛伏期。也就是說,不管有沒有症狀,都可能感染了精神分裂症。

對於這類人,在上世紀30年代之前,一般是被物理清理,或者移送古拉格勞改營。

但到了40年代末,這類人越來越多,國際影響也越來越大,蘇聯的精神病疫情便開始蔓延開來。

比如在莫斯科,有一個法醫精神病學研究所,名義上是研究社會類精神問題,但實際上是研究如何把一個持不同政見的人確診爲精神病。他們還給這種操作起了個高大上的名字:蘇維埃電氣化精神療法。而且還有一個冠冕堂皇的理由,爲了病人的身心健康,爲了社會的共同利益。

用治病的名義把一些不方便處理的麻煩處理掉,實在是再方便不過。既維護了法律的體面,又展現了人文的關懷,還繞過了司法的程序,更解決了社會的麻煩,可謂一舉四得。

1969年,時任克格勃的頭目安德羅波夫提出,要一次性清理掉反蘇的異見人士,因此他頒佈了一條法令:防止精神病人危險行爲措施條令。

也就是醫生有義務在社會上消滅精神病人,也有權力把混跡在羣衆中的精神病人揪出來,並讓他們接受蘇維埃的電氣化治療。

於是,蘇聯便誕生了世界精神病史上的奇觀,蘇聯的醫生化身爲警察和法官,四處出擊、釣魚診斷,隨時準備把一個正常人判定爲精神病。

謝爾勃斯基研究所的軍醫倫茨,就曾得意的宣稱:我說誰是精神分裂症,誰就是精神分裂症。

1967年,克格勃第5局的報告顯示,蘇聯發生了大規模的反蘇案件,手底下的精神病院已經不夠用,要求至少再劃撥5個,當時第5局已經有16個,一次性可以收治80萬人。

據聖彼得堡市市長披露,1978年蘇聯全境有450萬名登記在冊的精神病人,而當時蘇聯人口還不到3億,感染率已經超過了乙類傳染病。甚至到了1989年,蘇聯還有1020萬人被登記爲疑似精神病。

被當成精神病關進監獄的著名人士有:支持相對論的蘇聯氫彈之父安德烈·薩哈羅夫,反對畝產十萬斤的生物學家若列斯·梅德韋傑夫,俄羅斯詩歌的太陽——大作家約瑟夫·布羅茨基等等。

因犯罪被關進監獄,有時候還要經過審判,會有關押年限,但關押在精神病院可沒有法律規範,只要醫生持續證明“病人”精神異常,就足以把這些精神病人終身監禁。

而這些精神病人也沒有自辯的機會,他們說的任何話都是瘋話,都不足採信。

比如蘇聯的著名作家布科夫斯基,就被關在精神病院十幾年!1961年,19歲的布科夫斯基,寫了一篇文章批評蘇聯的共青團制度,文章剛剛出來,他就被診斷患上了“呆滯性精神分裂症”。1976年,在國際社會的強烈譴責下,蘇聯被迫釋放了一批“呆滯性精神分裂症”患者,布科夫斯基運氣爆棚才被釋放,後來他移居英國在劍橋大學任教。

一個普通蘇聯公民,必須謹言慎行,才能避免被傳染上蘇聯人特有的“呆滯型精神分裂症”。可以說,直至蘇聯解體,被精神病的疫情,這份恐懼和壓抑一直籠罩在蘇聯人的心頭。

如果不小心被強制送院治療,也不是沒有出院的可能。其中的要義,不在於證明自己如何正常,這無法證明,而是要證明自己對蘇聯的建設有利。

如果一個精神病人不去談論任何的敏感話題,而是正確的認識到自己已經太久沒有工作,急需履行建設蘇聯的義務。當你聲情並茂的說出廣闊的西伯利亞大有作爲時,你離出院就不遠了。