這夜派對,就要散場。

曾經,王石,馮侖,潘石屹,馬雲,史玉柱……這些大佬們可謂個個都是響噹噹的人物,可誰曾想,如今,他們又一夜回到解放前。在秋風蕭瑟中,隨風而舞。

不知道他們還是否記得來時的路,那些幻想用商業改變世界,讓這個國家走向現代文明的天真爛漫的想法。

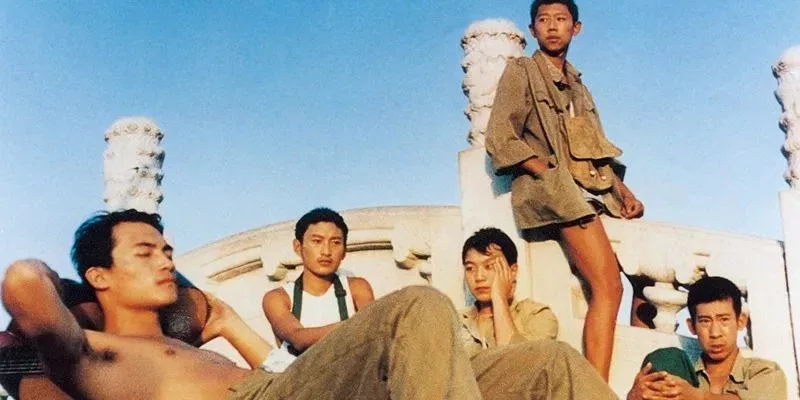

在許多年前,他們與每一個年輕的創業者一樣,揮灑着青春與激情,青澀,彷徨,狼狽。一個共同的創業夢想、將他們緊緊地聯繫在了一起,對那些已年過半百的大佬們而言,那是一段陽光燦爛的日子。

80年代

80年代前期——迷茫的年代

20世紀80年代初,一個熱火朝天搞改革,爭先恐後下商海的年代。在經濟發展勢頭迅猛的南方沿海城市,各種外來的商業思潮和新思維不斷地湧入,讓原本平靜的湖面激盪起層層的波瀾,許多不不甘安於現狀的年輕人,丟掉了令人羨慕的鐵飯碗,下海經商成爲了一種潮流。

1983年,王石32歲。

已過了而立之年的王石還在彷徨。懷揣一顆“法國小說《紅與黑》中的主人翁於連一樣的個人拼搏的野心”,窩在廣東省外經委,每天工作,讀書,學英語,日子平淡無奇。但是,他不甘平庸,好表現。他無論如何沒有想到以後他“表現的舞臺”有如此之大。

而此時的馮侖,剛剛從西北大學畢業,二十來歲,名校畢業,中共黨員。在那個年代,以這樣的資歷,馮侖順理成章地走上仕途,在接下來的幾年中,馮侖與他的前輩王石一樣,在政府機關的辦公室裏整天與文件,會議打交道的同時,也密切關注着這個國家悄然發生的變化。

與前面兩位大哥相比,年輕的馬雲算是一個真正意義上的屌絲男,他既沒有王石那樣良好的家庭環境,也沒有馮侖那種優等生的優越感,從小到大,馬雲都是老師眼裏的差生,父親眼裏的傻孩子,更令人大跌眼鏡的是,如今已是商界領軍式人物的馬雲,當年高考數學才考了一分,對高考已經心灰意冷的馬雲幹起了踩腳踏車的工作,沒有人相信,多年之後,這個踩腳踏車的小夥子會建立一個龐大的商業王國,併成爲了這個王國的霸主。

1983年的春天,王石的岳父在深圳參加“農村社會主義教育運動”時住過的東家夫婦,來廣州探望岳父,這一對從前多少有點土氣的農民夫婦帶來的不只是他們家的土產,而是他們身上的“洋氣”:丈夫穿着臺灣產的淺灰色夾克,老婆燙了個大卷發。沒有這樣的樣板更說明問題的了:轉瞬之間,深圳到底發生了什麼?王石要去看看。

一年之後,再次鼓起勇氣參加高考的的馬雲考上了杭州師範學院,事實上,他只考了個專科的分數,離本科線還差5分,本科沒有招滿人,於是馬雲無比幸運地上了本科。而這對馬雲而言,至關重要。也是中國電商界的一大幸事,假如杭州師範學院放棄了馬雲,也許這個世界上從此多了一個踩腳踏車的師傅,卻少了一個叫阿里巴巴的商業帝國。同一年,在安徽統計局,史玉柱編寫了第一個統計系統軟件。而俞敏洪從北京大學畢業,留校做了英語教師。

當王石決定去深圳看看的時候,有一個人的想法和他不謀而合,他就是潘石屹。1983年,年僅20歲的潘石屹也將目光鎖定到了深圳,四年之後,他將義無反顧地辭掉國家石油部的穩定工作,融入南下深圳的洪流之中。

在這一年,未來的大佬們都做好了一切準備,蓄勢待發,翹首等待歷史給他們一個機會。

80年代中期——春天的故事

在二十多年前,一個叫做王石的退伍軍人怎麼也不會想到,自己倒玉米飼料的生意會有一天做到全國最大的房地產公司。

1984年的1月24日到26日,鄧小平第一次來到了深圳特區。一路上他不講話,不表態,參觀時也很沉默,不露聲色。一直到27日,他纔在另一個特區珠海,落筆寫下了“珠海經濟特區好”幾個大字。2月1日,鄧小平回到廣州後,寫下了這段著名的話:“深圳的發展和經驗證明,我們建立經濟特區的政策是正確的”。人們注意到,老人特意將落款寫成“1984年1月26日”,表明他一看到深圳,就有了這個評價。

1989——創業宣言

1989年7月,一位名叫史玉柱的安徽青年孤獨地站在深圳寬敞而髒亂的大街上。

此時史玉柱的行囊中,只有東挪西借的4000元以及他耗費9個月心血研製的M-6401桌面排版印刷系統軟件。史玉柱長得瘦高文弱,一眼望去便是一副南方書生的模樣。可是他卻有着超出尋常的驚人的豪賭天性,這種天性在他日後的創業歷程中將一再展現。在初到深圳的那幾天,他就作出了一生中的第一個豪賭決定。他給《計算機世界》打電話,提出要登一個8400元的廣告“M-6401:歷史性的突破”。惟一的要求是先發廣告後付錢。“如果廣告沒有效果,我最多隻付得出一半的廣告費,然後只好逃之夭夭夭。”事後,他這樣說。

13天后,他的銀行賬號裏收到了三筆總共15820元的匯款。兩個月後,他賺進了10萬元。這是他經商生涯中的“第一桶金”,他把這筆錢又一股腦全部投進了廣告。4個月後,他成了一個年輕的百萬富翁。

1990年1月,史玉柱一頭扎進深圳大學兩間學生公寓裏,除了每星期下一次樓買方便麪,他在計算機前呆了整整150個日日夜夜。這次他拿出來的是M-6402文字處理軟件系列產品。當他昏天黑地地走出那間髒亂的學生公寓的時候,他發現家裏的所有傢俱都已不翼而飛,數月未見的妻子也不知去向。可是,他卻站在了一個新的事業起點上。他從深圳來到珠海,給自己的新技術公司起了一個很響亮的名字———“巨人”。他宣佈,巨人要成爲中國的IBM。

當史玉柱激昂地喊出創業宣言的時候,在深圳的另一個角落,潘石屹也開始了他的征途。

1987年,春節一過,潘石屹便變賣家當,辭職南下深圳,到達南頭關時,身上剩下80多塊錢,這便是多年後外界描述的潘石屹的“創業資本”。由於沒有邊境通行證,這筆“創業資本”首先是花了50元請人帶路,從鐵絲網下面的一個洞偷爬進了深圳特區。

現實中的深圳並不像走馬觀花時看到的那麼美好溫馨。潘石屹爲三餐而奔波,不久進了一家諮詢公司,“其實就是皮包公司,電腦培訓、給香港人當跑腿的、接待內地廠長經理旅遊,什麼能掙錢就幹什麼!”

由於語言不通,飲食不適應,深圳的生活始終讓潘石屹感到非常壓抑。1989年,公司正好要到剛剛建省的海南設立分號,認爲“不能錯過歷史機會”的潘主動請纓南下海南,迎來了他自認爲最多姿多彩的人生階段。

90年代

1991——難兄難弟

20世紀90年代初,中國剛剛從沉默的酣睡中醒來。在此不久之前,馮侖受國務院體制改革委員會下屬中國經濟體制改革研究所委派,去海南籌建海南改革發展研究所。緊接着潘石屹等人也相繼走上這片美麗的海島,他們帶着年輕人特有的憧憬和對夢想的無比堅韌態度,準備開始創富之旅。

但在那個時候,夢想還剛剛被孵化,難以捉摸的經濟形勢左右着人們的選擇。很多來海南創業的人最後都選擇了離開,但馮侖等人還是堅持留了下來,他們在霧氣重重的中國商業環境裏耐心地等待着玫瑰色的光影。

相比馮侖,初到海南的潘石屹混得非常之慘。

“初到海南,感覺就是熱鬧。街道上談戀愛的、作詩的、彈吉他的,什麼都有,每個人都有夢想,就是沒錢。”回憶這段歷史,潘石屹眼睛發亮。

不久,公司在海南中部接收了一個磚廠,潘石屹出任廠長。這個廠高峯的時候有400多工人,少的時候也有100多號人,地處山區,管理起來並不容易。

“小偷經常光顧,夜裏提供照明的小發電機一個月內被偷過三次,”潘石屹像講電影故事一樣:“人剛剛躺下,電燈突然滅了,那肯定是發電機被偷了,於是便狂追,直到小偷抬不動了、棄機而逃。”更麻煩的是民工情緒問題,有一天,潘廠長正在自己的臥室—一個廢棄的水塔裏休息,突然一塊磚頭破窗而入,水塔下面,聚集了上百位談工資的民工。“想跑都跑不了,只能硬着頭皮下去跟他們談!”

半年後磚廠停產,潘石屹重回海口。隨着經濟低潮的來臨,大部分淘金者都撤了,潘石屹決定留下來碰碰運氣。“理個髮兩塊錢還要砍價砍成一塊。晚上睡在沙灘上,還要把衣服埋在沙堆裏,生怕被人偷了。在別人房間看春節聯歡晚會看了一半,便被人家趕走了。”

倒黴的經歷接連不斷,直到有一天他遇到了同在海南尋找機會的馮侖,兩個難兄難弟終於聚首了。

直到1991年9月,海南農業高技術投資聯合開發總公司纔在海南正式成立,創始人爲馮侖、潘石屹和王功權、劉軍、王啓富、易小迪。爲創辦公司,6個人一共湊了3萬多塊錢,這些錢大都用在註冊公司等前期費用上,拿到執照後只剩幾百塊錢,是一個典型的”皮包公司”“馮侖等人就此開始了在海南的”淘金“之旅。

這一年,史玉柱已經混得風生水起,而與他年齡相仿的馬雲還站在杭州電子工業學院的講臺上授課,不過,他的教師生涯很快就要結束了。

1995——屌絲青年

近日,一段18年前“很屌絲”的馬雲路人甲第一次上電視的舊視頻走紅網絡。那是1995年夏天,杭州西湖明珠電視臺明珠歡樂夜節目做了系列公益專場。那年,杭州連續發生了好幾起因爲窨井蓋被盜而引發的人身傷亡事件,明珠臺決定做一期街頭測試,讓幾個人到馬路上去撬窨井蓋,看有沒有人會站出來制止。結果那天唯一一個站出來的屌絲模樣的青年,就是馬雲。

馬雲回憶說,幾天前報紙都在報道一個孩子掉進沒有蓋的窨井裏淹死了,便起了制止的念頭。但他又顧慮“五六個人我怎麼打得過”,於是騎車跑到四五百米遠去找幫手。不料沒找到警察,也沒有旁人願意出手幫忙。

接下來發生的事情令馬雲始料未及,攝影機與記者一起衝出來對自己做了一通採訪。面對鏡頭的他,穿着件淺色襯衫,下襬掖在褲腰帶裏,皮帶上貌似掛了個傳呼機還是鑰匙串,手扶自行車,幾乎每說一句話都要抻着胳膊打手勢。讓人欣慰的是他那時頭髮還相當濃密,三七分的劉海不時掉下來遮住右眼,又不時被他“瀟灑”地甩上去。

1995年,馬雲31歲,還處於屌絲時代——剛剛丟掉高校老師的鐵飯碗,砸鍋賣鐵創辦了中國第一個商業信息網站“中國黃頁”。

那時的馬雲與其說是總經理,不如說是個推銷員。一位曾在大排檔裏見過馬雲的老鄉這樣描述他:喝得微醺、手舞足蹈,跟一大幫人神侃瞎聊。那時大家還不知道互聯網爲何物,很多人將馬雲視爲到處推銷中國黃頁的“騙子”,而他還是一遍遍地“對牛彈琴”。然而,到了1997年年底,網站的營業額不可思議地做到了700萬元!

隨着互聯網在中國升溫,中國黃頁在一夜之間冒出許多競爭者,當時最強大的當屬本地的杭州電信。實力懸殊的競爭使得馬雲最終向對方出讓了70%的股份,但雙方合作並不愉快——失去決策權的馬雲完全施展不開手腳,於是決定放棄網站。

此時馮侖的萬通公司也發生了鉅變,合夥人相繼離開,公司業務也遭受了前所未有的挑戰。在1995年前後,馮侖依然沒有想好公司的發展路徑到底在哪裏。湊巧的是,潘石屹和張欣開始談戀愛。而張欣深受美國市場經濟的影響,她和潘石屹勸解馮侖,要多向西方企業制度學習。馮侖在美國拜訪了著名經濟學家周其仁,周其仁告訴馮侖,企業要學會“退出機制”和“出價原則”,這給馮侖以很大啓發。

同年9月,潘石屹離開了萬通與妻子張欣創辦紅石實業,隨後開創出SOHO中國的大局面。

1999——喜大於悲

成敗交替下,錯綜繚亂的1999年,在狂熱迷離中隱藏着一顆顆或者失落或者蓬勃的心,日後的大富豪們還在各自命途中奔波。

馬雲的再次創業,就是在這樣一個年代開始的。

1999年初。夜。大雪。北京小酒館。馬雲和18個手下不停地喝酒,喫肉,一直到醉,然後,唱《真心英雄》,說長相聚,多開心……天亮了,馬雲提議爬長城。長城上,終於有人忍不住嚎啕大哭。“爲什麼我們付出那麼多,卻什麼也得不到?”馬雲無法回答,他忍住傷心,發誓要建立一個讓所有中國人都爲之驕傲的網站。馬雲指着長城上的“張三到此一遊”,逗趣:“這是中國最早的BBS。”那晚8時,馬雲和18個手下跳上北京開往杭州的列車,揮手南下……

這一次,他把目光放在了同自己一樣的草根中小企業身上。因爲大企業有專門的信息渠道、高額的廣告費用,而小企業卻與之絕緣。馬雲就是要讓小企業有路可走,當然,這其中包括他自己。

在私營中小企業發達的浙江,馬雲知道他們需要什麼。他說,“如果把企業也分成富人窮人,那麼互聯網就是窮人的世界。因爲在互聯網上大企業與小企業發佈多少PAGE是一個價錢。而我就是要領導窮人,起來鬧革命。”

其實,中國這個被稱爲“世界工廠”的製造業基地,供應商密集。但中小供應商沒有渠道,受大貿易公司控制。馬雲則要打破這種僵局,“帶領大家從網上鬧革命、做生意”。事實證明,這次他選對了方向。更重要的是,時機已經成熟。

2000年7月,馬雲成爲《福布斯》雜誌封面人物。但僅僅兩年之後,快速擴張讓他又領會了企業世界的瞬息萬變,當時,公司擁有的現金只夠維持一年左右。阿里巴巴網站的許多用戶都在免費使用服務,公司要獲利似乎並無途徑。

馬雲還是那個馬雲,即便看不到希望,也要將任務完成。他就像一個傳奇一樣,長久地活在傳說中,沒有另一個人能夠複製。

那些黑暗的日子給馬雲上的最重要一課就是“保持團隊的價值、創新和視野”。

幾年之後,這堂課給馬雲帶來了豐厚的回報,2007年,阿里巴巴網絡有限公司於香港聯合交易所有限公司主板開始交易,一躍成爲中國互聯網首個市值超過200億美元的公司。

當馬雲和史玉柱這些年輕一代的企業家們在創業路上一路披荊斬棘的時候,已經成爲地產大鱷的王石開始爲他攀登珠峯做準備。

21世紀

2003——功成身退

在商海打拼了20年之後,王石選擇了用挑戰自我的方式開始了人生的另一段旅程。

1995年,王石被診斷出“血管瘤”,醫生稱他可能癱瘓。但王石卻走上了常人難以想象的挑戰極限之路。1998年開始登山訓練,2003年4月22日登頂珠峯。從2002年開始到2005年底,征服七大洲最高峯及南北兩極,成爲登山界“7+2”探險計劃的世界第9人,而中國到目前爲止僅有5人完成了這個計劃。

“登山是我的個人愛好,2003年5月22日,成功登頂珠穆朗瑪峯,是我人生中的一段特別經歷。我們7個隊員中有4個登頂了,全隊中只有我一點傷都沒有,完好無損地返回。是因爲我的心態坦然,並努力保持了自己的體力。 ”

不同場合,總有人提出這樣的問題:“你登珠峯的做法令人佩服,但作爲上市公司的董事長,這樣的做法對股東負責嗎?”另一種解讀是,王石做不下去了,只能靠登山博點名聲。

“我認爲,不能因爲是上市公司的董事長就沒有個人生活,就不能從事一些帶有冒險性的運動。作爲上市公司,有很多股東對萬科投資,但作爲董事長不能就因此而喪失個人生活。”王石這樣解釋道。2011年,他幾乎“放手”了萬科的日常經營,前往美國哈佛,開始了他爲期三年的遊學生涯,這一年他已經60歲了。

許多年後,當初那些激情創業的年輕人們大多都到了退休的年齡,柳傳志把位置挪出來讓給楊慶元,王石則將CEO的位置留給了他最信任老部下鬱亮。彷彿是受到了前輩們的感召一般,在2013年4月到5月,史玉柱和馬雲相繼辭去了CEO的職務,開始了各自的退休生活,而馮侖和潘石屹兩人則早已處於半退休狀態,像他們的前輩王石一樣,”疏離本職工作“,偏向於追求自己的個人愛好。

或許是因爲,年輕的時候光顧着創業了,大佬們放棄了許多自己的喜好與追求,摸爬滾打了半輩子,在他們功成身退之後,他們終於又可以重返那個激情燃燒的歲月,在挑戰自我的路上,不斷前行。