“文明,並非永遠都是螺旋上升的”

一.

最近一直在讀宋史,在一些令現代人困惑的故事中,我咂摸出一些耐人尋味的文化現象。

講述一段傳奇故事前,先提一個小問題:

你覺得以封建社會的標準,什麼樣的女孩,可以嫁入皇室?乃至尊爲皇后?

或許你心中已經湧出許多美好的詞彙,比如天姿國色、端莊典雅、恭謹莊肅等等,大抵都是一些傳統男權社會,對女性形象、品德的極致要求。

如果在其中加一則“身家清白”的要求,我想大概不會有人反對,甚至在認同之餘感到些許奇怪——因爲這應該是個無需多言的基本共識,帝王娶妻,女孩的冰清玉潔,似乎應該是一個最低的門檻,畢竟皇家顏面所在。

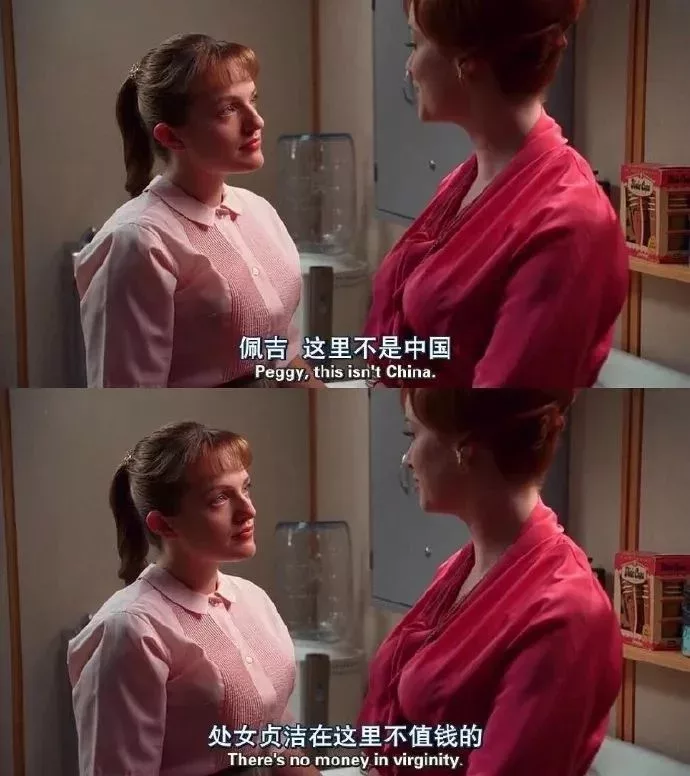

遑論極端保守的明清兩代,就是在公元2024年的當下,以許多人對古代帝王的想象,別說讓皇帝迎娶一個有過婚史的姑娘了,哪怕這個女生只談過一次戀愛,想必也會有不少狹隘的人跳出來驚訝:

皇帝怎麼可能去撿一個“二手貨”?

不必遮掩,這仍是當代女性所面臨的現實處境。不管你生活在幾線城市,處於何種階層,在羣體觀念層面,對於二婚女性的偏見乃至歧視,仍然是普遍存在的。

這種歧視的程度,甚至遠遠勝過一千多年前的宋朝。

我想講的是北宋傳奇女士劉娥的經歷,作爲大宋朝最具存在感的女性之一,劉娥以太后之尊,垂簾聽政整整十一年。

世人往往多聚焦於劉太后臨朝十餘年的政治得失,基於今天的主題,我們略過這些,聊一聊她堪稱傳奇的個人經歷。

作爲真宗朝的後宮皇后,劉娥在嫁給宋真宗時,曾經有過一段婚史,也就是說,這位皇后是位“二婚女”。

劉娥是個幸運的女人。她的幸運首先在於她所處的時代,是北宋而非元明清;其次,是在她人生最重要的幾個關口,所遇到的男人都待她情深義重。

劉娥出身寒微,幼年便父母雙亡,她很小便嫁給了一個叫龔美的四川銀匠,夫妻二人的日子過得非常艱難。這個龔美也是個有抱負的漢子,蜀地日子艱苦,他就帶着劉娥千里迢迢來到首都東京謀生。

龔美未曾想到,京城居大不易,他們的日子愈發艱難,當龔美意識到自己的本事在京城連老婆都養不活的時候,他就決定把劉娥賣掉,讓老婆改嫁個好人家。

當時,宋真宗還只是襄王,年富力強,正是貪戀美人的年紀。他不知道從哪裏聽說,川妹子長得俏,就跟左右說想娶個四川妹子。

王爺有求,殷勤者自然衆多。很快便有人將劉娥引薦給了襄王,雖然史書對劉娥的容貌沒有過多描寫,但劉姑娘年輕時肯定是個美人,襄王對劉娥一見傾心,把她娶進了王府。

真宗登基之後,劉娥也非常得寵,很快便從美人封爲修儀,然後又晉爲德妃。

當宋真宗決定要封劉娥爲皇后時,確實有些士大夫表示反對,但是他們的主要理由,是劉娥出身微寒,沒有貴族血統。比如參知政事趙安仁就上疏勸宋真宗換個妃子封后,“劉德妃家世微寒,不如沈才人出於相門。”

有宋一代,文人士大夫最重禮法,宋朝皇室作爲天下典範,凡事更需謹遵禮法,切合民意,不越分寸。

但這幫最重禮法的士大夫,在反對劉娥封后的種種理由中,你看不到任何一個人說:

劉娥可是個改嫁之女啊,這樣的女人怎麼能成爲大宋的皇后呢?

講劉娥的故事,是它能夠非常有力地說明:

在北宋,主流社會對女性改嫁並無特別偏見,即便是皇室娶親,也並不忌諱“二婚女性”的這個身份標籤。

二.

對大宋世俗觀念更有說服力的,還有劉娥前夫龔美后來的人生際遇。

史書對劉娥前夫龔美的記述很少,但從他後來的種種遭遇,我們不難想象,他這個人雖然手藝不行,但人心地善良,對前妻劉娥多半也是呵護備至,把她賣掉,純粹是出於無奈之舉。

爲什麼這麼說呢?

因爲前夫龔美把自己賣給王府之後,劉娥還念着前夫曾經對自己的照顧,轉而求宋真宗,給生計困難的龔美在王府找了一份侍從的工作。

等宋真宗登基之後,劉娥又請求皇帝老公,能夠允許前夫龔美改姓劉,以後和自己以兄妹相稱。

宋真宗恩准了。

所以劉娥的前夫龔美,搖身變成了她的哥哥,改姓爲劉美,這個曾經落魄的銀匠,因爲賣掉了自己老婆,竟然變成了國舅爺。

後來宋真宗還賞劉美做了官,劉美的官做得也算勤勤懇懇,一路升到侍衛馬軍都虞候,統帥一路禁軍。

你瞧,宋真宗如此對待自己“前夫哥”,側面也印證了當時社會風氣,不以娶改嫁女而覺得有損顏面,否則皇帝一個厭惡的眼神,劉美早被流放三千里了。

真宗去世後,宋仁宗繼位,有意思的是,仁宗皇帝娶的第二位皇后曹氏,也曾有過婚史。

曹皇后是大宋開國名將曹彬的孫女,她年輕時嫁給了一個叫李植的“精神病”。李植不好功名,一心想做江湖隱士,曹姑娘過門之後,這哥們有一天突然就開悟了,跑到深山老林做了“野人”。

到了南宋,理學逐漸成爲顯學,但“女守貞、男滅欲”的思想並未成爲社會主流,女性再嫁仍是稀疏平常的事情。

譬如南宋著名詩人陸遊和才女唐婉的悲劇愛情,他們離婚之後,唐婉還有一段後續感情,她也改嫁給了宋朝皇室,她的新夫君是宋太宗五世孫,儀王趙仲湜之子趙士程。

那時候,程頤早就喊出了“餓死事小,失節事大”這句話,社會上也出現了一些女性應該爲夫守節的聲音,但它們顯然屬於非主流,僅在一小撮“道德綁架恐怖分子”中流行。

說到“餓死事小,失節事大”這句話,它本身就是一個延宕千年的刻意曲解:

程頤的本意,指的是士大夫的氣節,而非女性的貞潔。它本身是對儒生貴族的精神要求,後來卻可笑地畸變成對庶民婚嫁的道德鉗制。

男人們或跪權力,或拜金錢時,想不起這句話,但看到一個不幸的女子,卻興奮地以訛傳訛,逐漸將這句話刻意曲解成了一副女性的鐐銬。

三.

帝制時代,皇室的所作所爲,最具有代表性。

首先皇家作爲萬民典範,行事最講禮法,這說明當時社會的主流觀念,尚未給女性戴上“一女不事二夫”的道德枷鎖。

再者皇室作爲封建社會的絕對頂層,擁有無可比擬的財富與權力,在一個絕對的男權社會,皇室男性絕不會因力所不及,而在娶妻這件事上委曲求全。

二婚女性可以堂而皇之地嫁入皇家,乃至成爲皇后,不是說明他們不在乎百姓的非議和文官的刺耳諫疏,恰巧說明瞭這種事情在當時,並不會受到民間和士大夫們的“非議”。

趙宋皇室對“二婚女性”的“豁達與包容”,是當時社會主流觀唸的最佳顯影,說明在北宋,從江湖到廟堂,時人的主流思想對女性改嫁並不以爲意,社會接受度很高。

這樣的事情,在清朝的文人看來,就屬於匪夷所思了。

清朝詩人王士禛在《香祖筆記》中,有過這樣一段感嘆:

“宋世士大夫最講禮法,然有不可解者二:仕宦卒葬,終身不歸其鄉,一也;閥閱名家,不以再嫁爲恥,尤不可解也。”

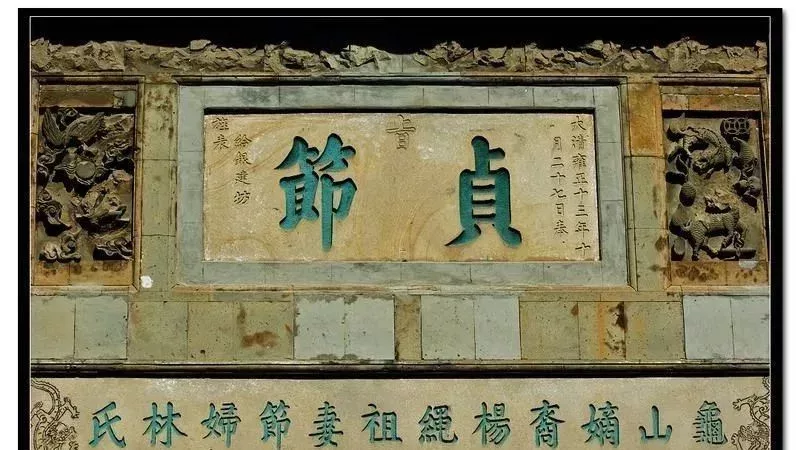

請注意他的用詞,“閥閱名家,不以再嫁爲恥”,一個恥字,驚悚地凸顯了當時的社會主流觀念,對於女性貞潔和婚姻自由的苛刻抑遏。

一個恥字,背後不知流淌着多少中國女性的血與淚。

四.

世道不是一天變壞的。

對女性改嫁的歧視,始於元代。元代有公開立法,一個女人如果改嫁,那她就失去了受封誥命的權利——這意味着,改嫁的女性,在人格上已經開始低人一等。

到了大明,理學正式成爲統治階層認可的官方意識形態。此時,在官方所宣導的意識形態中,針對二婚女性的歧視也進一步升級,殺人狂魔朱元璋親自定下規矩:

官員的妻子,如果有過婚史,或者娼優、婢妾出身,禁止申請誥命。

可以看到,這時改嫁的女性,在人格上已經等同於和妓女、奴婢一般低賤了。

一個鮮明的例子,是明永寧公主朱堯媖的悲慘經歷。當時皇室爲永寧公主選了一個京城富戶公子做駙馬。可永寧公主嫁過去才發現,這駙馬是個病入膏肓之人,大婚拜天地的時候,駙馬就流鼻血不止,身體情況岌岌可危。

結婚不到2個月,這駙馬就病死了,兩個人連洞房都沒入過一次。可因明代禮法嚴苛,雖貴爲公主,這個可憐的女孩,依然只能守寡至死,“終生不識閨房之事。”

滿人入關之後,逐漸漢化,仍以儒家理學爲治國正統,清朝法律也明確規定,再嫁女性不得受封——不過這時已經不需要執行法律了,整個社會的主流觀念,早已經不再允許女性輕易離婚改嫁了。

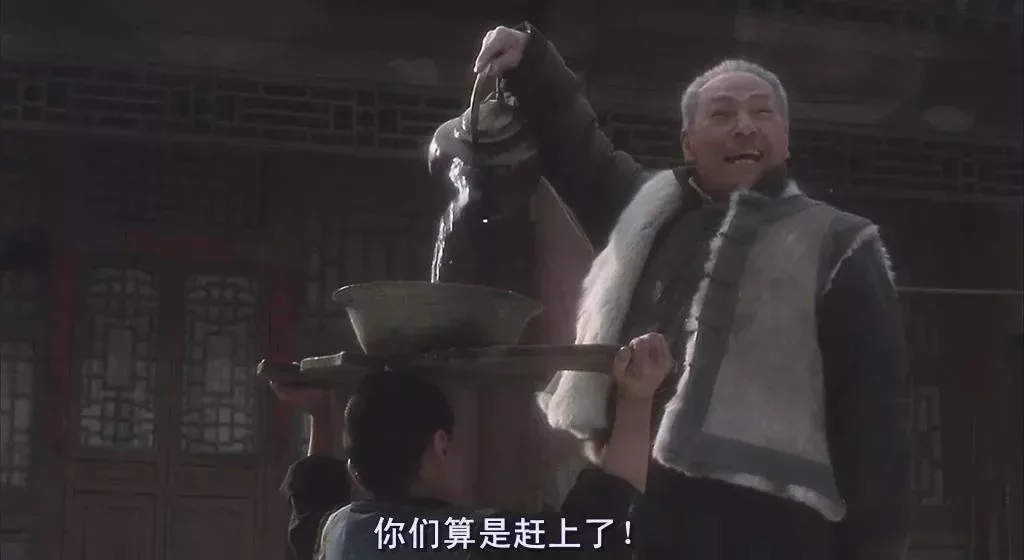

明清兩代,“貞潔烈女”的故事開始在民間口口相傳,貞節牌坊開始在全國各地大量湧現。很多地方,甚至出現了女性殉夫從死的“大退步”。

自此,中國女性的地位已經徹徹底底跌落到失去“人”的屬性,淪爲了男性的附屬品。

五.

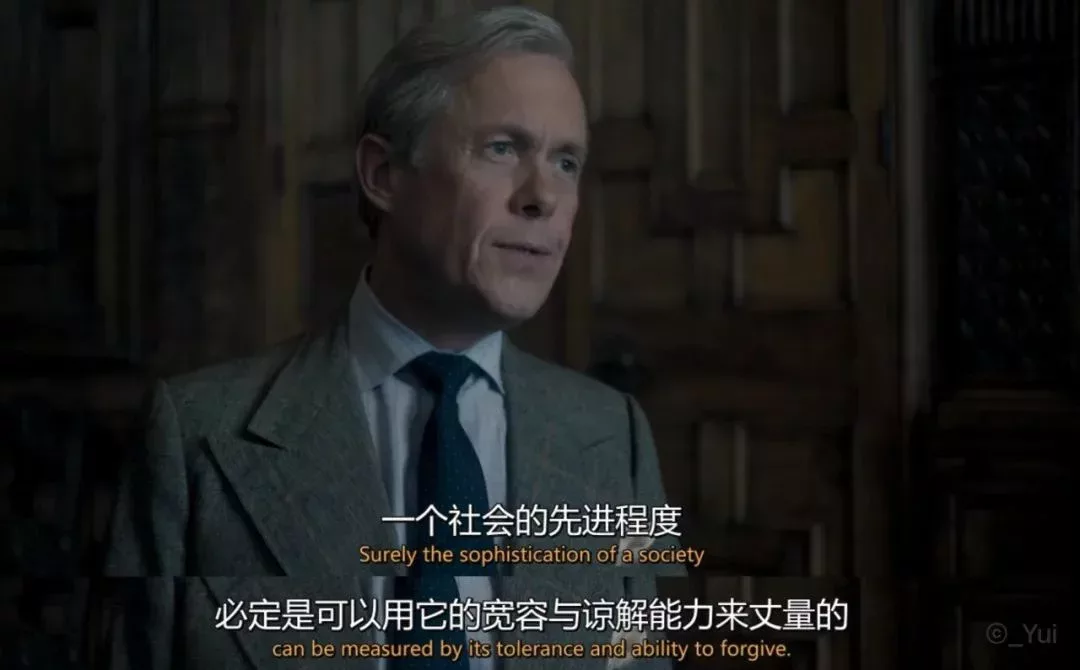

你瞧,一個社會整體觀唸的變化,並不永遠都是螺旋上升的。

尤其對社會中的某一羣體而言,它甚至可能長時間地呈現螺旋下降的趨勢。

回溯歷史,中國女性的命運轉移,恰恰就是這樣一個持續螺旋下降的過程。

自“程朱理學”成爲中國社會的主流思想,女性,及其本就岌岌可危的一點點微末自由,很快便如風暴中的泡沫,徹底蕩然無存了。

對她們而言,“觀念”所轉動的不是一扇推開的門,可見天地浩渺,風物遼闊;而是一副冰冷沉重、愈發收緊的枷鎖,令人窒息,動彈不得。

在這個漫長的演進過程中,觀念已異變成一場社會性暴力,即施暴者是整個社會及其全體成員,裹挾的是所有女性的命運,無可逃匿。

她們所走向的,是一個漫長的,逐漸失去、跌落和被禁錮的命運。