北齊國祚短暫,在以政治史或事件史爲主體內容的通史類書籍中,往往幾筆帶過,沒有太多存在感。大衆對這個王朝的印象多半是君主昏聵、國政混亂,外加一些不便上桌的宮闈祕聞。我第一次知道北齊是少時看成語故事書,讀到“寧爲玉碎,不爲瓦全”一則,心情沉重,從認知起點上對北齊就沒什麼好印象。開始專業學習後,我才知道那只是硬幣的一面,如果翻看另一面,看看文化藝術領域,情景大不同。早在八十年前,陳寅恪就已在《隋唐制度淵源略論稿》中揭示關東的文化高位,指出“魏孝文以來,文化之正統仍在山東,遙與江左南朝併爲衣冠禮樂之所萃”。他強調北齊經學和文學之深厚繁榮,此外在中國古代美術發展史上,北齊更是一個光彩奪目的朝代,美術創作表現爲多種形式,傳統上的研究主要依靠文獻和有限的書畫傳世品或後世摹本,重心侷限於書畫史,田野考古學的發展和美術史學的新觀念提供了全新的材料和視野,我們得以從更爲寬廣的角度審視北齊美術發展的總體狀況,其中有兩個比較突出的領域:一是響堂山、天龍山等保存至今的石窟羣,以及青州龍興寺、鄴城北吳莊等地出土的佛教石造像,集中展示了北齊佛教美術的極高水準;二是相當數量繪有彩色壁畫的北齊墓葬通過考古工作者之手重見天日,其中不乏場面恢宏、氣韻生動的傑作。本文要討論的,就是如何通過這些考古材料進入北齊墓葬美術的世界,進而爲理解北齊史乃至南北朝史提供一些新線索。

一

從現有材料看,在墓中進行壁面裝飾的做法最早出現在西漢,至東漢時期形成中國墓葬壁畫發展史上的第一個高峯,但那時無論彩繪壁畫、畫像石還是畫像磚都未被統治集團上層廣泛吸納,而是特定區域內流行於中下級官員和豪族富戶階層的喪葬習俗,皇帝和王侯則有陵園建築、叢葬坑、黃腸題湊、玉柙等其他體現身份等級的喪葬標誌物。可以這麼說,漢代墓葬圖像固然豐富精彩,卻並不特別重要。

魏晉時期,社會氛圍發生了很大變化,由於政府提倡“薄葬”,墓葬壁畫在中原一度稀見,直到五六世紀南北朝時期才復興,南北方的墓葬壁面裝飾既有差異,也有相似之處。從裝飾形式看,模印畫像磚是南方墓葬圖像的主流,南京一帶的大型墓葬會使用幾十甚至上百塊畫像磚拼成大幅畫像,北方墓葬直接在壁面上彩繪。從墓葬等級看,發現大型拼砌磚畫的南方墓葬皆爲南朝帝王陵墓,說明這種墓葬美術形式是喪葬制度的產物。無獨有偶,北朝墓葬也呈現出逐漸制度化的趨勢,目前發現的北魏平城時代和洛陽時代壁畫墓所對應的身份等級尚不明確,但已有高等級墓葬以壁畫裝飾的跡象。河北南部的東魏壁畫墓墓主身份引人矚目,如磁縣天平四年(537)徐州刺史元祜墓、贊皇武定二年(544)司空李希宗墓、磁縣武定八年(550)茹茹鄰和公主閭叱地連墓等都繪有壁畫,他們皆爲皇親貴胄。

目前可以確定和推定爲北齊時代的壁畫墓已有近三十座,多數墓葬發現墓誌,因此情況更爲明晰。從墓葬分佈的地域空間看,有幾個明顯的集中區:一、國都鄴城附近,已發掘的有河北磁縣天統三年(567)驃騎大將軍、懷州刺史堯峻墓,天統三年(567)左右的修城王高孝緒墓,武平元年(570)濟南愍悼王妃比丘尼等行(李難勝)墓,武平七年(576)高歡第十四子、左丞相、文昭王高潤墓,河南安陽武平六年(575)驃騎大將軍、開府儀同三司、涼州刺史範粹墓,武平七年(576)文宣帝妃顏玉光墓,以及被推定爲北齊開國皇帝高洋武寧陵(560)的磁縣灣漳大墓;二、別都晉陽附近,這裏有太原天統四年(568)大將軍、武功王韓祖念墓,武平元年(570)右丞相、東安王婁叡墓,武平二年(571)太尉、武安王徐顯秀墓,武平三年(572)北肆州六州都督、儀同三司□僖墓,壽陽太寧二年(562)定州刺史、太尉公、順陽王厙狄迴洛墓,以及被推定時代屬於北齊的太原南郊第一熱電廠壁畫墓,太原以北的忻州九原崗大墓具體時代雖然還不能確定,但學界一致認爲屬於北朝晚期,或也能晚至北齊,另外還有位於晉北、被推定爲北齊後期當地軍政長官的朔州水泉梁壁畫墓;三、山東境內也多有發現,包括臨朐天保元年(550)東魏威烈將軍、行臺府長史崔芬,濟南武平二年(571)祝阿縣令□道貴墓,臨淄武平四年(573)徐州長史崔博墓以及被推定爲北齊時代的濟南東八里窪壁畫墓。此外較重要的北齊壁畫墓還有河北平山天統三年(567)祠部尚書、趙州刺史崔昂墓和北京王府倉北齊墓等。

上述墓葬的發現地點非比尋常,鄴城和晉陽是北齊最重要的兩個政治中心,山東所在的青齊地區則是當時北方華夏傳統沉澱最深的地方,世代簪纓,彙集於此。墓誌內容則直接表明這些墓主幾乎都有一定的政治身份,許多人在《北齊書》和《北史》中有傳,包括多位顯貴高官,有王爵者數人,灣漳大墓甚至被推定爲帝陵。這些情況說明北齊直接繼承東魏的喪葬傳統,將壁畫這種漢代地域流行文化納入制度範疇,作爲高等級墓葬的標準化配置,帶有強烈的等級性。

二

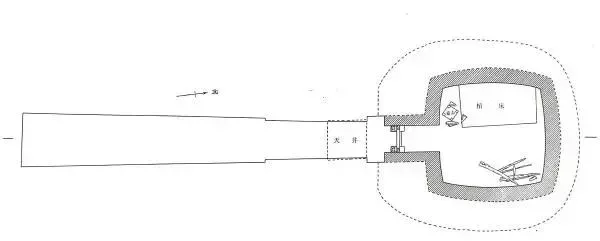

北齊高等級墓葬的形制爲帶有斜坡墓道的單室墓,墓室多用磚砌築,平面呈方形,往往從墓道口一直到墓室最深處的壁面上滿繪彩色壁畫,形成一個長長的地下畫廊。灣漳大墓光墓道壁畫面積就達320平方米,徐顯秀墓保存壁畫面積最大,達330平方米之巨,九原崗大墓和婁叡墓留存壁畫面積分別約有250平方米和200平方米。如此規模的壁畫顯然需有總體設計,並且要由創作團隊成員協作完成,團隊中既有技術熟練的主繪畫師,也不乏學徒新手,分別承擔不同的工序,壁畫繪製的大致流程是:首先要在墓葬壁面上塗抹草拌泥和白灰面,構成平整光潔的地仗層,一般以墨線、炭條或竹籤起稿,普遍依賴粉本,再依次進行定稿、着色和對重要部位進行復勾等環節。

從空間佈局上可將北齊墓葬壁畫粗略分爲墓道壁畫和墓室壁畫兩部分,前者屬於半開放空間,後者屬於封閉性空間,另外還有處於兩者之間起連接作用的過洞和甬道。壁畫創作團隊根據不同空間的屬性,採取了不同的構圖形式,繪製了不同題材的圖像,但彼此也具有內在的邏輯聯繫,可以進行整體性解讀。

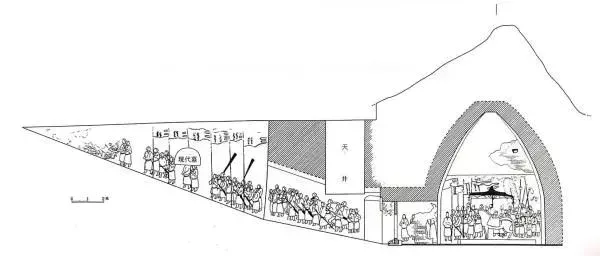

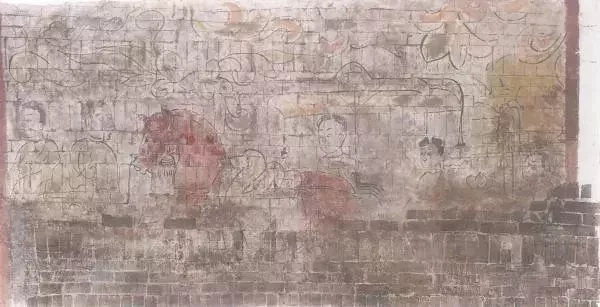

充分利用墓道空間繪製圖像是北朝墓葬的一項發明,漢墓雖然普遍有墓道,卻不繪圖像,這種變化意味着原本只存在於墓室內的畫面內容開始向外擴展,構成新的圖像體系。墓道壁畫繪製於兩側壁上,主體內容爲出行儀仗、仙人和神禽異獸,附加起裝飾效果的蓮花、流雲、忍冬等元素。大型墓葬往往埋得很深,斜坡墓道很長,墓道側壁由此成爲墓葬中最大的一塊繪畫空間,如規模最大的灣漳大墓墓道坡度14°,長37米,九原崗大墓墓道坡度15°,長度也超過30米。圖像佈局有兩種形式,婁叡墓、九原崗大墓採用了水平分欄繪製的手法,前者分三欄,後者多達四欄,多數墓葬像灣漳大墓和徐顯秀墓那樣不分欄,而是沿着墓道斜坡從外向裏,由高向低繪製圖像,形成隊列。

九原崗大墓墓道東西兩壁各層壁畫的題材和佈局接近,畫面的具體內容有所差別,第一層主要表現分佈於流雲中的神禽異獸、龍鶴仙人、雷公風伯等,所有神祇都處於快速運動的節奏中,很多學者將它們與《山海經》的記載聯繫起來;第二層壁畫包括多幅山中狩獵圖,還有可能屬於馬匹貿易的內容;第三層和第四層表現的是儀仗隊伍的“出行”與“歸來”。婁叡墓右壁上層和中層繪由內向外行進的駝隊、騎從、鞍馬,人多騎馬而行,左壁上層和中層繪由外向內行進的步卒、馬羣、駝隊等,人多步行向前,似也有“出行”與“歸來”之別,兩側壁下層主要繪製鼓吹場面,這些題材具有濃鬱的北方生活色彩。如將這些分欄畫面上下相聯,再把兩個側壁的圖像左右相接,就如同欣賞一幅徐徐展開的長卷,如此來看,一般認爲的所謂“出行”與“歸來”之別,可能更多是與粉本形態有關,這種繪製方式對畫師來說比較容易發揮,但沒有與墓道呈斜坡狀這一基本結構特徵相契合。

灣漳大墓墓道兩側壁前端分繪青龍和白虎,這不見於其他北齊墓葬,可能僅爲最高等級墓葬所有,龍虎之後墓道下部各繪有手持各式儀仗用具的人物五十三人,兩壁共有一百零六人之多,構成浩浩蕩蕩的儀仗隊列,上部繪神禽異獸、蓮花、流雲等,似乎分別表示人間與仙界,墓道底部還繪有大朵蓮花,彷彿鋪上一條地毯。徐顯秀墓墓道除了沒畫龍虎,壁面其餘圖像元素與灣漳大墓相似,兩壁共畫儀仗人物五十二人,規模簡縮一半,這應當反映了墓主政治身份的差別。這些儀仗人物尺寸接近真人大小,在下葬過程中,護送棺木進入墓室的親友會發現他們始終可以平視兩側的儀仗,設計者彷彿營建了一個與真實空間無縫連接的地下世界,與分欄繪製圖像的做法代表了兩種不同的理念,展現了北齊時期關於墓葬空間設計的豐富性。

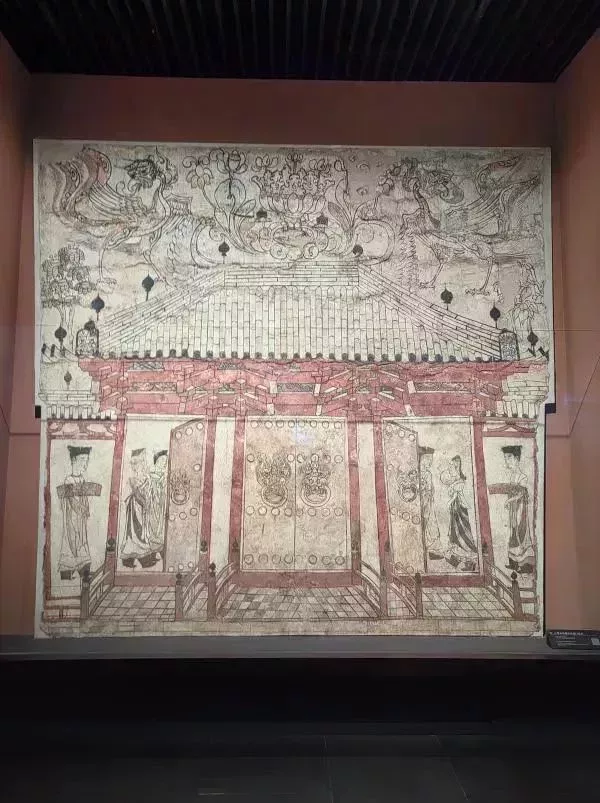

過洞、天井、甬道和墓門一般也佈滿彩繪,尤其作爲墓道與墓室之間過渡空間的墓門是個重點裝飾區域,墓門上方的照牆上往往繪製大幅畫像。灣漳大墓照牆畫有正面朱雀和怪獸,與走進墓葬的人們迎面相對,婁叡墓墓門上方繪製摩尼寶珠、蓮花等,具有強烈的辟邪和護佑色彩。九原崗大墓墓門上方繪製一幅高3.25米,寬3米—3.3米的“門樓圖”,彷彿在暗示逝者將要進入的不是墓葬,而是一座帶有仙界意味的建築,這是用藝術的手段來實現空間的意義轉換。一些墓葬的甬道內繪製了門吏形象,也強化了墓葬的“建築性”。

墓室壁畫繪製於四壁和墓頂,這個空間裏的圖像題材和佈局具有很強的一致性,尤其以正壁(後壁)的墓主夫婦和兩側壁的牛車鞍馬構成最爲穩定的圖像組合,具體情況可以保存最好的徐顯秀墓爲例:該墓墓室正壁中央位置繪製端坐於帷帳之下、牀榻之上的墓主夫婦正面像,兩側各站立數位侍從、樂師和傘扇儀仗,構成宴飲場景,兩側壁分別畫有牛車和鞍馬爲中心的出行圖,但車中和馬上皆無人,用意應是爲墓主夫婦靈魂出行而準備,墓門所在的前壁繪有舉着三旒旗的儀仗,以上內容均處在墓壁的下部,與生人視線基本水平,也與甬道、墓道里的人物形象處於同一水平線,墓門上方則有成俯衝姿勢的神獸兩個,墓頂繪有星象圖。婁叡墓墓室四壁圖像配置基本同於徐顯秀墓,唯四壁上部繪有四神與雷公,再往上一圈有十二辰及其他動物形象,不僅進一步強化了墓室內的空間結構,也賦予時間意義。

單個來看,北齊墓葬中的這些圖像都是傳承久已的題材,如正壁的夫婦並坐像在北魏平城時代廣泛出現,四神和雷公形象更是淵源有自,但對它們進行選取從而形成佈局和構圖方面的固定組合,這是在東魏北齊都城鄴城完成的,並對以別都晉陽爲代表的其他重點地區產生影響。墓中出現兩個世界,一個是龐大儀仗隊列簇擁墓主夫婦的人間,另一個是神禽異獸飛騰於蓮花流雲間的仙界。雖然學者們對於東魏、北齊墓葬壁畫的歷史定位尚有分歧,但一致認爲統一面貌的形成主要是受制度的約束,與漢墓壁畫的多元面貌大爲不同,所以有學者在總結這些特徵的基礎上提出了“鄴城規制”的說法。根據現有的材料看,圖像制度化的淵源或可追溯到洛陽,間或受到南朝影響,東魏處於“鄴城規制”的形成階段,要到北齊時才確定下來,如作保守推測,可以束狹至以婁叡墓、徐顯秀墓爲代表的北齊後期。

三

高等級墓葬既是想象中的超越性空間,也是現實中的政治性空間,南北朝時期,繪畫這種藝術形式被納入到國家喪葬禮儀和等級制度的範疇,藝術與政治之間產生了前朝所不見的密切聯繫。這一方面反映了南北方都不再遵循魏晉時期的薄葬觀念,重新走上厚葬的道路,另一方面也與繪畫藝術的地位抬升有很大關係。魏晉南北朝是文學與藝術走向自覺的時代,美術的發展在這一時期也呈現出波瀾壯闊的新氣象,出現大批專業畫家,他們具有較高的社會地位,繪畫和書法成爲貴族子弟才華的體現,是他們的身份名片,同時也被皇室重視和喜愛。過去這方面的討論多集中在南方六朝,實際上北朝繪畫也不容忽視,其中以北齊成就最高。唐人張彥遠《歷代名畫記》記錄的北齊畫家共有十位,而同時期的北周只有一人。北齊最有名的畫家楊子華,當世譽爲“畫聖”;以《遊春圖》聞名的展子虔一般被認爲是隋代畫家,但他在北齊時已嶄露頭角;來自中亞的曹仲達創造出稠密細線表現衣服褶紋貼身的佛畫風格,“曹衣出水”一詞引起後世的無限遐想。然而,這些都只是停留在紙上的聯想,因爲留存至今的北齊名家畫跡可謂近乎空白。地不愛寶,墓葬壁畫的不斷出土,刷新着人們對於六世紀畫跡的認識,一些高水平作品使得研究者注意到它們與名家、名畫之間可能存在的聯繫。

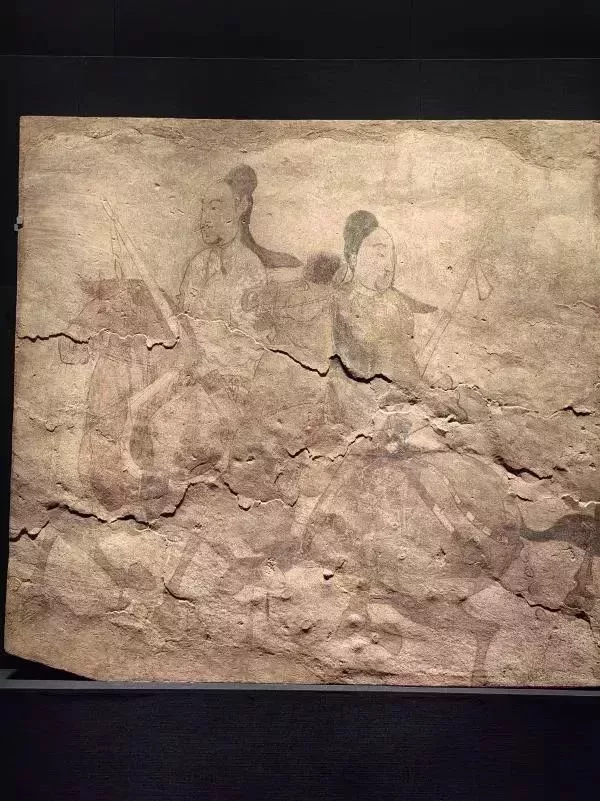

婁叡墓墓道所繪人物與馬鞍筆墨精微,線條流暢,色彩妍麗,被公認爲迄今爲止所見北齊繪畫水準最高的一例,畫面中不乏一些爲今天觀衆津津樂道的“名場面”,如墓道西壁中欄繪導騎二人,其中一位騎綠色鞍馬,他勒住繮繩,轉頭回望同伴,坐下的馬匹顯然受驚,馬首高昂,眼睛圓瞪,尾巴上揚,竟然還拉出一串糞便!畫師對這一生動瞬間的捕捉,不僅說明他熟諳馬的生活習性,而且表明他是在有意打破畫面的重複,所思考的不只是畫什麼,還有怎麼畫,這未嘗不是後人所稱“藝術的自覺”的一種表現。許多研究者從繪畫風格水平和婁叡的政治身份出發,將該墓壁畫與繪“鞍馬人物爲勝”的宮廷畫家楊子華聯繫起來,認爲具有閻立本稱讚楊子華繪畫所謂“簡易標美”的特徵,因此提出壁畫或是楊子華的手筆,或是可以代表楊子華一派的畫風的觀點。

傳爲東晉顧愷之的《洛神賦圖》是今人熟悉的經典之作,畫捲起首部分是身穿寬袍大袖的曹植被左右侍扶憑簇擁,自右向左行進,這種人物羣像的構圖形式也見於崔芬墓墓室西壁所繪墓主出行圖,兩者可謂如出一轍,無獨有偶,類似畫面還見於龍門石窟賓陽中洞北魏帝后禮佛圖。雖然所有的墓葬壁畫皆無署名,文獻中也沒有相關記載,因此迄今沒有任何證據能將某座墓葬的壁畫與某位大畫家直接對應,但是我們能清楚地看到一種風格、一種畫法在不同載體上反覆出現,也就是在不同的創作羣體中流動。或許有人據此認爲北齊墓葬圖像走上了程式化的道路,抑制了個性創作,但如果從中國美術的發展軌跡看,恰恰是在這一時期,出現了名家、名作的概念,大藝術家的創作成了時尚標杆和素材資源,進而廣爲摹寫,成爲經典圖式,這不免讓人想起謝赫《古畫品錄》所提六法中的“傳移模寫”以及對戴逵“善圖聖賢,百工所範”的形容。

四

前文提到,大型墓葬壁畫的創作是團隊合作的結果,需要明確的分工,然而,每一道工序雖然都以此前的工作爲基礎,實際上經常發生有意的調整和無意的失誤。墓葬壁畫作爲集體性和歷時性產物,最終的效果與最初的設計往往存在偏差。北齊墓葬壁畫中的一些例子爲我們理解當時喪葬制度的具體實踐提供了可貴的線索。

徐顯秀墓壁畫即非完璧,而是在整體效果較好的情況下存在多處細節上的瑕疵,其中最嚴重的失誤是墓主夫人被畫出了兩隻右眼,雖然兩隻右眼墨色濃淡難以區分,但與左眼一起觀察可知,位置偏低、尺寸偏小、呈半月形的右眼是先行繪製的,作用似乎主要是爲了定位,此時尚未繪製左眼,而在定稿時重繪出一隻更爲修長、呈柳葉形的右眼,並畫出與之位置對稱、形狀一致的左眼,顯然屬於壁畫創作中的技術性調整,但是這一改動發生在墓主夫人的眼部,就顯得非比尋常。

在北齊墓葬圖像系統中,相對於墓道來說,墓室圖像內容更爲規整,應該最受制度約束。徐顯秀墓壁畫正是“鄴城制度”純熟階段的產物,該墓的修建應有官方介入,墓室正壁所畫的墓主被多達二十四名男女侍從和樂伎簇擁,位於墓葬中軸線的終點,也應是喪葬制度的聚焦點。從畫史本身來說,墓主畫像可以歸入中國傳統繪畫中最早發展起來的畫科——人物畫的範疇,六朝時期,人物畫經諸名家之手臻於成熟,尤重儀態之美,講求“氣韻生動”。從少量傳世六朝手卷的唐宋摹本看,高水平畫作的確注意突出人物相貌的個性特徵,而眼睛被視爲最能“傳神寫照”的“阿堵物”,是畫家最爲推敲的位置,理應慎之又慎。那麼,徐顯秀夫人右眼的起稿爲何如此草率?或者說這一瑕疵在沒有得到很好遮掩的情況下,爲何能被徐顯秀這樣的顯貴之家所接受?

要回答上述疑問,我想提出一個對於這些疑問的疑問:畫師所畫的是女性墓主嗎?我的回答既是,也不是,墓主畫像屬於人物畫,但不是蒙娜麗莎那樣的肖像畫。我們需要意識到墓葬圖像藏於幽冥之中,其性質和功能均不同於供人展閱觀賞的架上繪畫。徐顯秀墓的墓室中有三個“徐顯秀”,除了壁上的形象,還有作爲墓誌文字記錄的“徐顯秀”,最重要的是,在畫像和墓誌之間的棺牀上,還安放着墓主的遺體。因此,畫像只是構建這個超越性空間的必要元素,僅僅具有象徵意義,不具備功能的唯一性,不等於墓主,亦非墓主的化身。如果再把夫婦二人的臉型做一比較,會發現他們均爲鴨蛋臉,額頭飽滿,鼻樑直挺,人中深凹,嘴巴窄小,脣部豐厚,這不是夫妻相,因爲該墓一些樂師、侍從的臉部造型與之十分接近,類似形象在婁叡墓、水泉梁墓中也能見到,尤其是水泉梁墓夫婦像的造型簡直就是徐顯秀墓的翻版,這說明畫師們並非追求形象的逼真,而是塑造體現那個時代審美傾向的“理想化面孔”。

徐顯秀夫人眼睛發生的改動,讓我們有機會觀察該墓的繪畫團隊在塑造“理想化面孔”過程中如何進行自我修正。如果把墓主夫人的兩隻右眼與該墓壁畫中其他人物的眼睛加以比較,會發現先畫的半月形右眼與墓中伎樂、侍從的眼形接近,而改繪的柳葉形右眼則與徐顯秀雙眼形狀基本一致。我推測,兩次繪製非同一位畫師所爲,具體過程可能如下:第一位畫師給墓主夫人和其他人物畫出同樣造型的眼睛,這或是依據現有粉本,或是他的習慣畫法,但還未及畫出墓主夫人左眼就被叫停,改由另一位畫師承擔墓主夫婦面部形象的加工定稿。從圓潤流暢的墓主夫婦面部輪廓定稿線可以看出第二位畫師水平甚高。很可能,他認爲眼睛是突出墓主夫婦身份地位的要素,給二人畫出在他看來更爲尊貴,也與墓主身份更爲匹配的柳葉形眼睛。

但是,在“糾錯”的同時,這位畫師並沒有盡力除去原來的線條,似乎並不擔心完工之後會遭到喪家或官方的詰問。這可能與墓室環境有關,壁畫的繪製是在墓葬砌築完畢後進行,在墓葬封閉之前,墓室雖然可供施工作人員進出,但已經是一個幽暗的空間,只能依靠光照範圍有限的油燈做畫。同樣,來自喪家或官方的監督也受限於這樣的條件——墓室壁畫不容易被觀看——顧及不到畫面上的所有細節。

司徒、大將軍韓祖念墓雖經盜掘,仍出土相當數量與其身份地位相匹配的精緻隨葬品,然而該墓墓室壁畫水平極差,筆法稚陋,線條生硬,比例失調,表情呆板,竟給人以兒童簡筆畫的感覺,而且是直接繪製在十分酥脆的白灰漿地仗層上。朔州水泉梁墓則將原屬墓道壁畫的馬隊,以縮小尺幅的方式“壓”到墓室和甬道的壁面上。這兩座墓葬的墓室壁畫亦符合“鄴城規制”,可見所謂的墓葬制度只是規定了墓室壁畫的題材內容和基本構圖,至於僱傭什麼樣的繪畫團隊,畫成什麼樣的風格和水平,則不在監督範圍內,不同的喪家對於墓室壁畫的重視程度有所區別,在實際操作中具有靈活性。如此,我們也就不必背上搜腸刮肚讚美古人的思想包袱。

五

如果我們有機會走進一座漢墓,將會看到以下畫面:墓頂上畫有日、月和滿天星斗,彷彿置身於微縮宇宙之中。放眼四壁,既能看到超凡脫俗的神仙世界,也能找到熙熙攘攘的日常生活。在神仙世界裏,西王母和東王公這兩位重要神祇分據兩壁,各自掌管着一方天地,其中西王母高坐山巔,身邊有作爲使者的三足烏和九尾狐,有正搗煉着不死之藥的玉兔,還有巨龍引吭高歌、斑豹吹奏、蟾蜍舞蹈,呈現一派神奇而歡樂的景象,這便是漢人嚮往的崑崙。除此之外,各種靈動的仙人和羽人,以及以龍、鳳、獅、虎、馬、鹿、龜、蛇爲原型的各種神獸,都馳騁飛翔在雲中,有些神獸正託載着仙人或墓主人向理想的世界飛昇。墓中現實生活題材的畫像內容更爲寬泛,比如畫有龐大的車馬出行的隊伍,代表了人們期望獲得的地位和榮耀,我們還會看到許多古聖先賢、孝子列女的圖像,大多具有故事性,讓人感受到濃厚的儒家道德觀念,同時也可以認爲是當時人們整個知識和文化的彙集。可以說,漢代人將他們的夢想、倫理、知識、習俗等方方面面都彙集於墓葬當中。這背後有個重要的觀念原因:漢代人對於死後世界並沒有一個固定、統一的想象,實際上他們不能確定死後到底會去哪裏,所以把曾經擁有的和希望擁有的都畫在墓壁上,什麼都不缺席,以保證墓主人完成一場不知最終去往何處的時空旅行。

到了南北朝時期尤其是北齊時期,壁畫在墓葬中的分佈範圍大爲拓展,畫幅也大爲增加,內容的豐富程度相比漢代卻有所減弱,世俗氣息濃厚,等級秩序顯著,最主要的題材是直接體現墓主身份的儀仗隊列,強調的是秩序感而非神異性,即便是宴樂場景,給人也是一派森嚴之感。這一改變與佛教的傳入和流行恐怕有着很大關係,魏晉南北朝是佛教逐漸佔據中國人頭腦的歷史階段,相對於中國本土傳統思想,佛教給予身後世界一整套完備解釋,南北朝時期文化發展的一個新現象是掀起開窟造像的熱潮,爲亡靈祈福的行爲越來越多地轉移到了佛教場所,在造像題記中經常能看到“爲亡父母敬造像一軀”“爲七世父母造彌勒像一軀”這樣的內容,從這個意義上講,我覺得這類窟龕造像與墓葬同質異形,而前者的蓬勃發展削弱了後者的創新能力。接受佛教思想的人們雖然依舊投入大量財力、物力營建墓葬,在考古發掘中所見的隋唐高等級墓葬依然滿飾壁畫,多是樂舞、宴飲、侍從等場景,幻化出雍容華貴甚至聲色犬馬的人間春色,而關於生命去向的想象力爆棚的時代一去不復返了。