內容提要:哲學王思想是柏拉圖政治哲學的核心,著名的“洞穴喻”以形象生動的方式表明了柏拉圖政治哲學的基本理念,這就是:理想的國傢俱有唯一性,真正的哲學家適合做統治者;囚徒缺少的是自由而不僅僅是知識;理想國家須以宗教作補充。柏拉圖的哲學王思想標誌着古典希臘城邦公共政治生活時代的結束,哲學與宗教時代的開始。

柏拉圖的對話體作品,常以比喻的方式表達深刻的道理。柏拉圖是邏輯推理的大師,同時也是運用比喻的高手。一般說來,比喻的引入是爲進一步說明某一抽象的觀點,以形象彌補抽象之不足,從而更好地表達觀點。就柏拉圖的政治哲學而言,可以毫不誇張地說,把握了其作品中的比喻,也就把握了柏拉圖思想的精髓。本文試圖以從柏拉圖的“洞穴喻”的解讀出發,對其在《理想國》中提出的哲學王思想進行重新檢討,以期挖掘柏拉圖這一思想某些更深層次的內容。本文試圖說明的是:柏拉圖的政治哲學在本質上是反政治的,他試圖以哲學的權威代替古典希臘時代的公共政治生活,這是柏拉圖哲學王思想之精義。

1 “洞穴喻”的解讀

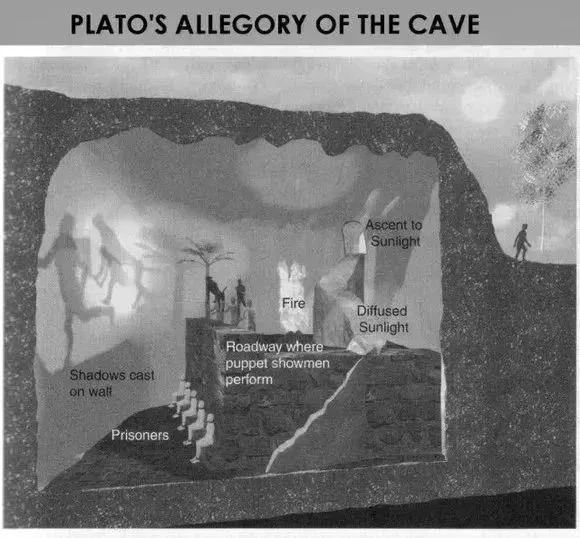

在《理想國》第七卷,柏拉圖作了一個著名的比喻,其直接目的是要揭示“受過教育的人與沒受過教育的人的本質”[1]的不同及相關問題,人們一般稱之爲“洞穴喻”。在這個比喻中,柏拉圖作了如下設想:有一個洞穴式的地下室,一條長長的通道通向外面,有微弱的陽光從通道里照進來。有一些囚徒從小就住在洞穴中,頭頸和腿腳都被綁着,不能走動也不能轉頭,只能朝前看着洞穴後壁。在他們背後的上方,遠遠燃燒着一個火炬。在火炬和人的中間有一條隆起的道路,同時有一堵低牆。在這堵牆的後面,向着火光的地方,又有些別的人。他們手中拿着各色各樣的假人或假獸,把它們高舉過牆,讓他們做出動作,這些人時而交談,時而又不做聲。於是,這些囚徒只能看見投射在他們面前的牆壁上的影像。他們將會把這些影像當作真實的東西,他們也會將回聲當成影像所說的話。此時,假如有一個囚徒被解除了桎梏,被迫突然站起來,可以轉頭環視,他現在就可以看見事物本身了:但他們卻以爲他現在看到的是非本質的夢幻,最初看見的影像纔是真實的。而假如有人把他從洞穴中帶出來,走到陽光下面,他將會因爲光線的刺激而覺得眼前金星亂蹦,以至什麼也看不見。他就會恨那個把他帶到陽光之下的人,認爲這人使他看不見真實事物,而且給他帶來了痛苦。

不過柏拉圖認爲,只要有一個逐漸習慣的過程,他的視力就可以恢復,首先大概看陰影最容易,其次是看人或事物在水中的倒影,再次是看事物本身,在夜間觀察天象,之後就可以在白天看太陽本身了。此時他便明白:“造成四季交替和年歲週期的主宰可見世界一切事物的正是這個太陽,它也就是他們過去通過某種曲折看見的所有那些事物的原因。”[2]於是他回想當初穴居的情形,就會慶幸自己在認識上的變化而對同伴表示遺憾。他既已見到了事物之本身,便寧願忍受任何痛苦也不願意再過囚徒生活。然而,如果他復回洞中,那些同伴不僅不信其言,還會覺得他到上面走了一趟,回來眼睛就壞了,對“影像”竟不能如從前那樣辨別。他的同伴們不僅不想出去,甚至想把那位帶他出洞的人逮住殺掉。

這就是整個洞穴喻的基本內容。這個比喻中涉及到太陽、洞穴、囚徒等多個方面,它們各是指什麼?讓我們對這個寓意良深的隱喻進行詳細的分析。

(1)太陽象徵善的理念。

柏拉圖在隨後的文字中說:“在可知世界中最後看見的,而且是要花很大的努力才能最後看見的東西乃是善的理念。我們一旦看見了它,就必定能得出下述結論:它的確就是一切事物中一切正確者和美者的原因,就是可見世界中創造光和光源者,在可理知世界中它本身就是真理和理性的決定性源泉;任何人凡能在私人生活或公共生活中行事合乎理性的,必定是看見了善的理念的。”[3]柏拉圖的意思很明確,正如太陽是可見世界的光源一樣,善的理念也正是可知世界中真與美的原因。而真與美本身,或曰真的理念,美的理念,則是存在於那些人手中舉着的假人、假獸之中。而常人所見的,實際是“真”與“美”的對象的影子,而不是其本身。沒有光,事物就不能被看見;沒有善的理念,真與美亦無從談起。這樣,在柏拉圖的思想世界中,善的理念的優先性便凸顯出來了。真、善、美並非並列的,而是善統攝着真與美。柏拉圖寫道:“給予知識的對象以真理、給予知識的主體以認識能力的東西,就是善的理念。它乃是知識和認識中的真理的原因。真理和知識都是美的,但善的理念比這兩者更美……正如我們前面的比喻可以把光和視覺看成好象太陽而不就是太陽一樣,在這裏我們也可以把真理和知識看成好象善,但是卻不能把它們看成就是善。善是更可敬得多的。”[4]善的優先性,使柏拉圖的政治哲學在本質上表現出反政治(anti-political)的傾向;它使政治服從於道德或功利的考量,使政治生活成爲追求更高級的至善的工具。照此一邏輯,如果犧牲個人或一部分人能帶來整個城邦的善,便是正當的。這就是柏拉圖至善說的邏輯結論。卡爾·波普爾在反思極權主義的著作中,以至善主義和唯美主義來概括柏拉圖的政治綱領[5]。實際上,柏拉圖的政治哲學是至善主義的,但卻不是唯美主義的,因爲在柏拉圖的政治哲學中,善具有比美和真更高的優先的地位。質言之,柏拉圖的政治哲學不是唯美的,而是唯善的。

(2)走出洞穴的人,喻指哲學家;囚徒喻指常人。

走出洞穴,看到事物本身,看到善的理念,這就是柏拉圖心目中的哲學家,是所謂的“受過教育的人”。柏拉圖充分相信哲學家的能力。哲學家知道什麼是真理,具有“最高的知識”[6],他“看見過美者,正義者和善者的真實”[7],因而具有辨別真假、美醜、善惡的能力。而常人則如那些被縛的囚徒,看見的只是影像,聽到的只是回聲,他們既已經習慣於此,也就不覺得自己生活在幻影世界中,這樣,他們便跟真理無緣。不過,這兩種人都是快樂的;但在柏拉圖看來,“看到事物實在這種快樂,除了哲學家而外別的任何人都是不能得到的。”[8]而常人體驗的快樂則是虛假的快樂,只是不能自覺而已。他的快樂之中,“必然地混什着痛苦”,其快樂“不過是真快樂的影子和畫像而已”[9]。

我們知道,理想國中的人分爲統治者、武士和生產者三種人,表面看來這是職業、功能的劃分,根本上則是基於一種“知識水平”的劃分。這裏的知識水平,更準確地說是認識水平。我們前面提到,哲學家是看見了善的理念的人,他們具有真正的知識。此處不妨將柏拉圖的認識論作扼要的說明。柏拉圖認爲,首先需要區分兩個世界,即可見世界、可知世界。在可見世界中,人們可以接觸的又分爲兩種,一是實物的影像,二是實物本身,囿於影像世界的人,就是常人,能看到實物的人,已經朝洞口前進了一步,他們有似於古希臘的智者,擁有的只是“意見”;在可知世界中,同樣可分爲兩個部分。柏拉圖說:“在第一部分裏面,靈魂把可見世界中的那些本身也有自己的影像的事物作爲影像;研究只能由假設出發,而且不能由假定上升到原理,而是由假定下降到結論;在第二部分裏,靈魂相反,是從假定上升到高於假定的原理;不象在前一部分中那樣使用影像,而只是用理念,完全用理念來進行研究。”[10]即可知世界中,第一部分爲基於假設之上的邏輯世界;第二部分則是基於真實之上的真理世界。前一個世界的學問如幾何學、算學;第二個世界的學問則是哲學。

在柏拉圖看來,只有當人的靈魂“轉向”可知世界的第二個部分時,才能發現真理。與四個世界相對應,人的靈魂狀態也有四種,即想象、信念、理智、知識。想象和信念合稱意見,理智和知識合稱理性[12]。顯然,走出洞穴的人中的最優秀者乃是哲學家,他們和常人之不同,在於其對真理的把握的程度不同。

(3)回到洞穴之後:哲學家國王與神話統治的必要。

如果走出洞穴以後不再回到囚徒中間,那麼兩個世界的人們本可以相安無事。但是哲學家必須回到洞穴中,因爲一方面哲學家不能單獨生活,總不免在芸芸衆生中穿行;另一方面,某種道德與義務迫使哲學家回到洞穴中,“迫使他把在彼岸所看到的原型實際施加到國家和個人兩個方面的人性本質上去,塑造他們”,[13]以便使所有人都過上美好的生活。而就哲學家主觀意願來說,這絕非自願。然而,理想國的立法“不是爲城邦任何一個階級的特殊幸福,而是爲了造成全國作爲一個整體的幸福。它運用說服或強制,使全體公民彼此協調和諧,使他們把各自能向集體提供的利益讓大家分享。”[14]於是就要委屈哲學家,“強迫他們關心和護衛其他公民”[15],讓他們回到洞穴,過比較低級的生活。可見,哲學家當國王是被迫的,是爲了正義之需,整體的利益之需;這樣,統治衆生成了哲學家的義務,這不是由於哲學家鍾愛權力,而是整體利益的實現離不開哲學家。這就是哲學家當國王的合法性基礎。憑什麼讓哲學家當國王,因爲哲學家不僅最適合,而且整個國家的正義皆繫於此,這就是理想國中的核心政治安排。所以柏拉圖說:“除非哲學家成爲我們這些國家的國王,或者我們目前稱之爲國王和統治者的那些人物,能嚴肅認真地追求智慧,使政治權力與聰明才智合而爲一……否則的話……對國家甚至我想對全人類都將禍害無窮,永無寧日。”[16]

然而,哲學王如果產生,民衆該作何反應呢?哲學家的統治能維持下去嗎?這個統治維繫的問題不能迴避。事實上,依柏拉圖之見,回到洞穴中的人與囚徒是無法溝通的。他們由於習慣了在影像世界中生活,“一切如在夢中”[17],往往拒不接受哲學家的見解,甚至會對哲學家施以暴行。從柏拉圖的政治哲學中,可見當時哲學家在城邦中處境之艱難。這些爲數極少的哲學家,“已經充分地看到了羣衆的瘋狂,知道在當前的城邦事務中沒有什麼可以說是健康的,也沒有一個可以作正義戰士的盟友,援助他們使他們免於毀滅的。這極少數的真哲學家全象一個人落入了野獸羣中一樣,既不願意參與作惡,又不能單槍匹馬地對抗所有野獸,因此,大概只好能夠對城邦或朋友有所幫助之前就對已對人都無貢獻地早死了。”[18]柏拉圖要表明的是,離開正義的城邦,哲學家便無英雄無用武之地。因此,必須在哲學家當國王前,對洞穴中的制度進行改造,“因爲只有在一個合適的國家裏,哲學家本人才能得到充分的成長,進而能以保衛自己的和公共的利益。”[19]柏拉圖斷言:“哲學如果能找到如它本身一樣最善的政治制度,那時可以看得很明白,哲學確實是神物。”[20]這樣的最善的政治制度,就是哲學王統治,各階層各盡其職的制度。

然而,如前所述,民衆既然不能從影像世界中走出,又如何讓其在一個正義之邦中發揮其作用呢?柏拉圖此時便訴諸了神話了。在柏拉圖的政治哲學中,比喻用來說理,神話則是必要的統治工具。有兩個神話是最爲根本的,一是關於人爲地球所生,由金銀銅鐵等成分構成的腓尼基人的神話[21],用以說服民衆安心於自己在城邦中的位置,爲正義之邦的實現提供基礎;第二個神話則是著名的厄洛斯神話,該神話設想陰陽兩界的存在,法官坐在天地之間,判決每個人,正義的人上天堂,不正義的下地獄。並且,一個人生前做的壞事,死後要受十倍的報應;而生前做好事的,死後也會有十倍的報償。崇拜神靈、孝敬父母者得到的報酬最大,而暴君則被“捆住手腳頭顱,丟在地上,剝他們的皮,在路邊上拖,用荊條抽打。”[22]並且靈魂不朽,可以在新的輪迴開始前根據自己的意願選擇生活模式,並且只要作出合乎理性的慎重的選擇,就可以選到最滿意的生活。柏拉圖在神話的結尾,也就是在《理想國》的結尾,充滿深情地寫道:“不管怎麼說,願大家相信我如下的忠言:靈魂是不死的,它能忍受一切惡和善。讓我們永遠堅持走向上的路,追求正義和智慧。這樣我們纔可以得到我們自己的神的愛,無論是今世活在這裏,還是在我們死後(象競賽勝利者領取獎品那樣)得到報酬的時候,我們也纔可以諸事順遂,無論今世在這裏還是將來在我們剛纔所描述的那一千年的旅程中。”[23]柏拉圖政治哲學中神話的引入提示人們,理想的國家必須以神話和宗教爲基礎;城邦之創立,統治之維繫,在知識、權力力不能及之處,須有宗教加以補充。神話和宗教,是“高貴的假話”[24],它因爲以形象生動的方式將正義與善的理念傳遞給民衆,就結果而論,就“彷彿”他們已經認識了善的理念了。他們按神話所要求的去做,也就是在實際上按善的理念的指導去做。因此,當哲學家按理念世界中真理的指導行事,民衆按神話、宗教的指導行動,二者便可和諧地爲增進整個國家的福祉而各安其位,各盡其職。在《法律篇》的末尾,柏拉圖同樣申述了他這樣的見解。他寫道:“宇宙監督者安排了每一事物,他的着眼點是使每一事物得以維持並繁榮起來,並且使它的各個部分按照各自不同的能力起着相應的主動或被動的作用。這些部分,直到它們的主動和被動功能的最細小部分,都已經各自處在那種使宇宙最小組成部分都完善起來的主導力量的控制之下。既然如此,你這個剛愎自用的人,只不過是一顆微不足道的粒子,但卻不斷給整體的善作出貢獻。你已經忘記,除了爲整個宇宙提供一種繁榮的生活外,什麼也不會創造出來。你忘記了,創造事物並不是爲了你的利益,而你的存在卻是爲了宇宙。你知道,每個醫生和每個工匠爲了作爲整體的最終產品而做每一件事情,創造出一個力圖取得總的說來是最好的東西的部分。這一部分是爲了整體,而不是整體爲了部分。他操作着他的材料,以便這些材料一般能產生最好的效果,並使各個部分對整體的善作出貢獻,而不是相反。……神聖的支配者沒有別的事情可做,只是把具有命定的特性的靈魂提升至一個好的位置,把壞的靈魂移到另一個壞的位置,所根據的是怎樣纔對它們有益,以便它們各得其所。”[25]

綜上可見,洞穴喻折射了哲學家統治的理想國誕生與維繫的主要方面。理想的國家,是正義的國家,而由於每個人都是在最適合他的位置上發揮其專長,同時作爲整體的一部分而存在,可謂部分與整體之完美組合;理想國中的人,是自由的人,他們的自由在於根據自己的專長,作出自己的貢獻,不存在力不從心、不能勝任的問題;作爲一個鞋匠學習做鞋,因爲他最適合的就是做這一行;而哲學家當國王,也因爲同樣的理由。沒有人對人的壓迫;因爲每個人,不過是按知識、能力的高下而進行了職業和階層的分途而已,而整個城邦的安定、祥和、富足、美好,則爲大家所共享。

2 柏拉圖哲學王思想的思考

至此,我們已經對柏拉圖的理想國家有了一個總體的印象,問題也由此產生了。換言之,柏拉圖的理想國家留下了種種疑點。我們仍以洞穴喻的解讀爲中心對理想國家的有關問題進行思考。

(1)理想國家的唯一性與哲學家的真僞。

太陽與人類生活的關係至爲密切,因此人們常常以太陽來打比方。在中國政治文化中,太陽常被比喻成政治領袖,古代的帝王,現代的毛澤東,都被人們喻爲太陽,所謂“天無二日,民無二王”。《湯誓》中說:“時日害喪,予及女偕亡。”“日”即指夏桀,桀常自言:“吾有天下,如天之有日。”[26]在柏拉圖那裏,太陽則用來比作善的理念。在柏拉圖看來,善本身只有一個,最高的“真理”也只有一個。這就是說,理想國家只有一個,最美好的生活只有一種。這很容易讓人覺得是一種真理的專制[27],尤其是現代人更容易以此來批評柏拉圖。然而,柏拉圖實際上是表明,理念世界中的牀只有一張,不可能有第二張;但現實中我們可以見到無數張不同款式的牀。理念世界中的正義之邦與美好生活也必定只有一種,但這並不否定現實世界中可以有好多具體的正義之邦與美好生活的樣式。因此,對柏拉圖進行劃一主義、獨斷主義的批評實際是一種誤讀。柏拉圖強調善本身只有一個,但並不是說現實中只有一種形式的善。事實上,柏拉圖的理念,乃是人的心靈中自在自爲的抽象觀念,正如黑格爾所指出的那樣:“理念不是別的,只是共相”[28],人們並不是具有理念,理念只是通過認識的過程纔在我們心靈中產生出來,它是一種“一”,是具有普遍性的東西。柏拉圖寫道:“美本身是‘一’,正義本身是‘一’,以及其他東西本身是‘一’。”[29]他的理念論不同於主觀唯心主義,他並不認爲觀念從心靈中產生,他實際上是認爲心靈不過是對早已存在的理念的認識。

照此邏輯,縱然人類世界存在表面上不同的多種美好生活方式,但其間一定有共通之處;人們可以在不同的文化背景中判斷什麼是善,什麼是惡;但在這些不同的善惡觀之間也存在着共通之處,這些共通之處便是美好生活的理念、善的理念,它們是唯一的,因爲它們是抽象的。託爾斯泰說:“幸福的家庭家家相似。”實際上,照柏拉圖的理念論,幸福的家庭本身只有一種。而現實中所謂的真理的獨斷,實際不過是披着真理外衣的意見的獨斷,它不是真理,而是壓制、排斥、否定其他意見的一種意見而已。柏拉圖開啓的傳統的真理觀認爲,真理是自明的,它只需要人們去認識,去揭示,而不需要論辯;而意見之爭中,則往往是誰也說服不了誰。人類歷來所受之害,乃是意見之害,而認識真理則會給人類帶來千年至福。只是問題在於:真理與意見如何分辨呢?

柏拉圖的回答是由哲學家決定,他相信只有哲學家才能洞悉美好生活的理念,哲學家就是走出洞穴認識了善本身的人,這也是列奧·施特勞斯的判斷,即美好政治生活存在一個可靠的認識論、知識論基礎,政治哲學也就是探討關於美好政治生活的知識,取代有關意見。哲學家意味着脫離穴居,卓然不羣。[30]然而此事說來容易做來難,問題在於哲學家之間是否會存在爭議;不同的哲學家是否會看到不同的善的理念?柏拉圖的回答顯然是不可能,否則就必定是由於冒牌的哲學家的存在。不過柏拉圖還是無法告訴人們,到底誰是哲學家,因爲哲學家不是神而是人,由此,到底什麼是善,什麼的美好政治生活,便在實際上全憑不同的人之不同的理解來解說。縱然我們相信柏拉圖,確定其中或有一人乃是真的哲學家,那麼如何分辨開來依然是個致命的問題。真僞哲學家的問題,永遠困擾人類,而一旦僞哲學家宣稱發現和掌握了真理,如果同時當上國王,給人類帶來的將是極端的災難。按照柏拉圖的意思,理想國中只允許一個哲學家,或一羣意見極其一致、說相同的話、做相同的事的哲學家存在。

(2)囚徒缺少的是自由而不僅僅是知識。

被縛的囚徒與可知世界無緣,終生不過是生活在夢中。我們不禁要問:囚徒被縛,難道永無解放的可能嗎?換言之,常人是否永無洞悉真理的可能呢?照柏拉圖的邏輯,當民衆洞悉了真理,便可以有資格充任國家統治者了,因爲此時民衆已經成了哲學家,他們業已知曉如何治理城邦。因此,柏拉圖的理想國,主旨並不是要讓哲學家本人去當國王,而是要確立知識與美德在城邦中的統治;故而在《法律篇》中柏拉圖認爲,如果法律體現了正義與善的理念,在哲學家可遇不可求的情況下,不妨確立法律的統治以作爲不得已而求其次的選擇。

然而,仔細推敲我們看到,被縛的囚徒與走出洞穴的人,最初的區別並非是知識和能力的區別,哲學家在走出洞穴前,亦不過是囚徒中的一員。事實上,人們難以察覺的是,囚徒與哲學家的根本區別乃是自由與否。囚徒頭頸不能轉動,不能走動,受到某種束縛,是不自由的;而一當有了活動的自由,囚徒走出洞穴,也就成了高人一等了。注意到此點對於我們理解柏拉圖的哲學王思想至關重要。這就是說,其他階層的人,不能充當統治者,表面看來是他們的無知,但更爲根本的原因則是他們沒有自由——他們不過是沒有自由離開洞穴,從而永遠失去了接近和認識真理的機會,柏拉圖的假設是他們永無得到啓蒙的機會。需要明確的是,古希臘人的自由,正如二十世紀著名政治思想家漢娜·阿倫特所指出的那樣,“乃是一種自由人的身份,這一身份使個人能夠走動,能夠從家庭中走出,能夠出來進入公共世界與其他人進行言行的交往。極爲清楚的是,這種自由必先以解放爲前提。爲了成爲自由的人,他必須把自己從生活的必然性中解放出來。”[31]囚徒喻指常人,常人所受的束縛,乃是生活的必然性的束縛;即常人常爲生計所累,故而與知識無援,這正如馬克思所指出的一個事實:“人們首先必須喫、喝、住、穿,然而才能從事政治、科學、藝術、宗教等等。”[32]然而,馬克思從這一事實出發,指出的是物質資料的生產對人類社會發展的基礎性作用,強調的是民衆的力量、勞動者的力量;而柏拉圖則由此出發,指出只有擺脫了物質生產的束縛的人,才能成爲一個國家的統治者,而民衆則是天然的被統治者。由此可以推斷:如果民衆能越來越多地從家庭經濟生活的羈絆中解脫出來,便有機會獲得對真理的認識,那麼這樣的民衆必定可以統治國家;柏拉圖的政治哲學表明的不是一人或少數精英的統治,而是哲學和知識的統治,是至善和真理的統治。事實上,此一進程自啓蒙以來已經開始了。所謂啓蒙,正是讓理性的光輝照亮黑暗的心靈。爲了做到這一點,就必須有勇氣、有機會走出洞穴,亦即獲得走出洞穴的自由,此乃接近真理的先決條件。所以康德極爲精闢地道明:“啓蒙運動除了自由而外,並不需要任何別的東西。”[33]

然而我們不禁要問,囚徒的被縛是人爲的抑或自然的?根據柏拉圖的思想,這種被縛其實是自然的,常人所受的束縛是生活必然性的束縛,而不是政治的束縛。如果認爲囚徒的被縛是政治的束縛,那麼柏拉圖的正義之邦便必然是恐怖之邦了。正是在此意義上,二十世紀的思想家卡爾·波普爾在其反思極權主義的名著中將柏拉圖的正義視爲極權主義的正義。在波普爾看來,“各個階級各司其職、各盡其責的原則,簡潔明白地說就意味着:只要統治者統治,工人們工作,而奴隸被奴役,國家就是正義的。”[34]但是,如果認識到柏拉圖依據基於自由之上的知識的分層來構建理想國家,那麼柏拉圖理想國的正義原則,則意味着適於統治的人統治,適於工作的人工作,適於在家庭中從事家務勞動的人在家勞動,國家就是正義的。這豈不是人人率性而生、人人做最適合自己做的事的美好生活圖景嗎?波普爾對柏拉圖的批評無限上綱上線,對極權主義的理解充滿含混不清之處。他批評柏拉圖的種族主義,但種族主義只是極權統治的工具,不是極權主義本身,更何況極權時代的種族主義的實際經驗來自於帝國主義非洲殖民地的經驗;他批評柏拉圖反對變革,說“柏拉圖教導人們,變化是邪惡的,而靜止是神聖的”[35],而極權主義正是仇視一切靜止之物,而代替以不停的運動;他批評柏拉圖理想國中哲學的獨斷,但恰恰相反,極權統治下並非哲學引導政治,而是政治掛帥,哲學屈服、投降於政治,一切思考皆已讓位於政治需要,讓位於意識形態和控制的需要。他批評柏拉圖中讓民衆安於現狀的態度,殊不知極權運動恰恰是不安於現狀的憤怒而狂熱的羣氓全力推波助瀾而造就的[36]。柏拉圖所做的,其實是試圖將哲學作爲權威引入政治世界,而極權主義則是要公然挑戰和摧毀一切權威。這恰恰應證了柏拉圖所提及的神諭:“銅鐵當道,國破家亡。”[37]

(3)理想國家須有宗教作補充。

柏拉圖將神話引入理想國,乃是其政治哲學的邏輯結論。因爲,城邦中的哲學家面臨一些棘手的問題,光憑哲學家無法解決,而必須藉助於神話,藉助於謊言。柏拉圖似乎最早表明統治者爲了整個城邦的利益,完全可以說謊。柏拉圖假定神話是能夠體現善的,它雖然是假的,但能起到引導民衆過正直向上的美好生活的功能,因此,必須以神話的形式教育常人。誠然,如果按照柏拉圖所講的神話,任何相信它的人確實能通過它對自己的行爲有所規範,比如節制慾望,多做善事,孝敬父母,盡心工作,等等。哲學家按哲學行事,民衆既不能洞悉理念世界的真諦,按神話行事,亦是殊途同歸,這便可以造就一個完美的理想城邦。問題在於,神話是否只有一種?對於相信其他神話或不相信神話的人怎麼辦?按照柏拉圖之意,國家必須對神話的講法作出嚴格的規定,作爲統治根據的神話具有正統教派的特點,只有一種講法;而其他異教徒和不敬神者,則要予以嚴厲的處罰,因爲他們的存在威脅着城邦的和諧與幸福。柏拉圖在《法律篇》中說:“對一切不敬神的人普遍宣告:他們必須放棄他們現有的習慣,贊成敬神的生活。”[38]對犯了瀆神罪的人,要進行監禁,對無神論者則也要進行訓誡、監禁,必要是必須處以死刑,禁止非法的宗教活動,乃是“一條普遍的法律”[39]。所以厄奈斯特·巴克說:“《法律篇》的結束就是中世紀時代的開始。”[40]

至此爲止,柏拉圖理想國中殘酷的一面方顯示出來,整體利益高於個體利益,個體只是秩序的一部分,沒有獨立的地位。即使是哲學家,也是被迫上臺執政,而不是按照其自己的意願。理想國家的根本問題在於:最合適的並不是個人所最喜歡的,國家所需要的也並非總是個人利益所需要的。這一矛盾如果要解決,要麼是以個人意願爲首要原則,要麼以個人能力爲首要原則;要麼以個人需要爲首要原則,要麼以國家需要爲首要原則。現代自由主義的價值觀與柏拉圖相較,亦正在於其首要原則恰恰與之相反。就當時政治狀況而言,“雅典是一個現代社會,擁有一種發達—多元的個體文化,斯巴達卻還是一個原始的社會……特別強調公民的服從。”[41]顯然,柏拉圖的理想國,乃是以斯巴達爲原型,正是在這個意義上,確實如波普爾所說的那樣,他是地地道道的開放社會的敵人。

3 小結

迄今爲止,人類依然面臨着什麼是美好政治生活,什麼是理想國家等問題,這也是政治哲學的永恆話題。柏拉圖堪稱全面思考這一問題的第一人。哲學王思想是《理想國》的核心主張。柏拉圖創作《理想國》並不是表達一種烏託邦式的空想;而是針對當時希臘世界政治狀況作出的現實主義的反饋。這一時期希臘的政治已經表現出種種衰敗的徵兆,而在觀念世界,智者帶來了希臘世界的邏各斯危機。蘇格拉底以前的哲學家認爲:邏各斯是一種對人講的、人應當洗耳恭聽的語言,它凌駕於時間之上,只是藉助哲人之口言說出來。而智者的思想,把人視爲萬物的尺度,使語言和文字成爲私利的奴僕,修辭學成了一門技藝,它爲一切機會主義服務;人成爲萬物的尺度的邏輯結果,不過是強權和暴力成爲萬物的尺度。蘇格拉底之死正是希臘世界邏各斯精神退化的後果。就此點而論,柏拉圖的理想國家,正如法國學者布蘭所指出的,其“目的就是消除普羅泰格拉定爲最高標準的人是尺度的信條”,它實際是要“把個人從暴力下解救出來”[42]。按照柏拉圖的這一思路,共和國的價值在於將暴力與私利角逐從人們的生活中排除出去,而代之以和平安定的制度結構,它以秩序代替無序,以正義代替腐化,以公理代替強權[43],以永恆至福代替短暫的肉體享樂,以人人之福祉代替某個集團之利益,這對於現代人理解什麼是共和國的精神,依然有着深刻的啓迪意義。

在柏拉圖看來,他所提出的方案,並不是一種全面改造的方案,而是試圖以最小的變動來拯救城邦。柏拉圖寫道:“如果一項變動就夠了,那是最好,如果一項不行,就兩項,總之變動愈少愈是理想。”[44]這一變動就是確立哲學家的統治。確立哲學家的統治,也就是確立知識的統治,確立至善和美德的統治。理想國與其說是一個政治實體,不如說是一個倫理的共同體。實際上,《理想國》以一個老人關於日益迫近的死亡和憂慮死後可能發生什麼情景的議論開場,以報應的神話結束,貫穿整個談話的中心議題,乃是人如何變得不朽,如何獲得永恆至福。而能夠帶來這種永恆至福的國家和制度,纔是正義的國家和制度。誠然,如果一切真如柏拉圖所界定的那樣,不可否認,理想國乃是適合人們生活的好的國度之一;只是現實中充滿了僞哲學家而少有真正的哲人,充斥着意見而少有知識,而且人們看到的更多的是權力滋生腐敗,至於至善至誠之大哲,實在是殊難遇到,更何況最高的權力位置往往被非哲學家佔據,而哲學家則要麼日漸遠離權力中心,要麼在權力面前俯首帖耳,成爲御用理論家,成爲權力的奴僕。柏拉圖讓哲學家當國王這一變動,實現起來極其困難。即便這一變動偶爾實現,接下來的問題依然十分複雜。實際上,柏拉圖晚年在《法律篇》中實際上把哲學家統治的國家變成了一種神權國家,理想國家靠人來建立既不可能,或許只有神才能完成這一偉大的任務。然而,我們卻不必過多地考慮理想國的實現問題,就當代人而言,我們需要的是從柏拉圖的思想中尋求啓迪。

柏拉圖的國家正義先於個人正義表明,只有在善的國家裏,纔有善的公民。柏拉圖試圖確立知識統治,高揚理性在人類生活中的指導作用,無疑爲西方理性主義的傳統奠定了根基。他對少數哲學家與常人的描述,雖然帶有強烈的精英主義色彩,但人們不可否認的事實是,直到今天,我們所生活的世界中,依然是少數知識精英處於統治的地位,而普通民衆則爲生計所累,處於社會的底層。柏拉圖的政治哲學,主張限制激情,節制慾望,這與現代憲政主義的基本精神有暗合之處。他的政治哲學,體現着秩序在政治中的優先性,體現着對整體和諧的追求。

然而,柏拉圖畢竟屬於古代,他沒有個體權利與自由的明確概念,對私有財產的價值缺乏認識,缺乏宗教寬容的精神,他的政治哲學中體現着對個性的壓制,對主觀自由的否定,而這一切只有到了近代,才以自由主義的面目出現。儘管如此,柏拉圖的政治哲學依然是政治哲學史上的偉大的先驅。柏拉圖的哲學王思想標誌着這樣一個根本性的轉折:古典希臘城邦時代終結了,人們面臨的將是另一種生活世界;公共政治生活的時代結束了,哲學宗教的時代開始了。