人如其名。

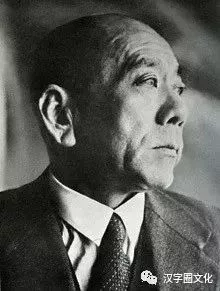

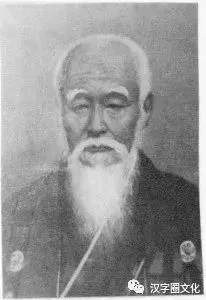

文豪夏目漱石,本名夏目金之助,生日這天不巧撞上“庚申日”。日本俗信,說是庚申日生子,將來要當偷兒,只因江洋大盜石川五右衛門也生於同一天,有遭歹人借胎轉世之虞。父母爲他取名金之助,顧名思義,乃願寧馨兒此生處處有金錢佑助,不必走雞鳴狗盜的歪路。有了金燦燦的本名護持,漱石平生也算順當,即便辭去東京帝國大學教職,走上職業作家的不歸路,小說也是本本暢銷,一路將其送上“國民作家”寶座。漱石往生68年的1984 年,日本發行新千元紙鈔,將神情憂鬱的漱石頭像印在鈔面上,成就了“金之助”終極版,實至名歸,善哉善哉。

漱石頑夫

然而,漱石在天有靈,只怕漂亮鬍鬚也會被氣歪。這裏有個原委。明治四十四年(1911),日本文部省出於好意,授予漱石博士學位,卻遭漱石堅辭,說此生惟願做平凡的夏目某人,獨善其身,絕不依傍虛名。而按當時制度,博士一經授出,便無由辭讓。那時博士稀罕,乃莫大名譽,誰料到有人拒絕呢。博士證寄來又寄往,漱石橫豎不領情。文部省無奈,只好代爲保管。這事最後不了了之。漱石是否博士,至今仍屬懸案。愛惜羽毛如漱石,博士學位尚且不屑,卻被政府將頭像印在阿堵物上現世,實在大大的不敬、不通與不妥。常有人拿漱石榮登千元券的事,佐證日本如何重視文化。其實,就此個案而言,要說日本政府顢頇無知,褻瀆前賢,莫此爲甚,似更爲合理。

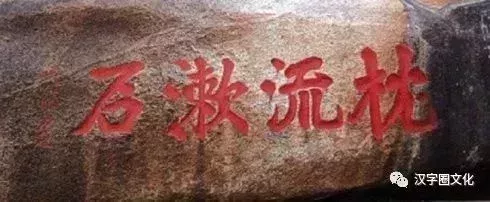

西晉孫楚,少時有志隱逸山林,本想對王濟說:“吾欲枕石漱流”,一時口誤,說成“漱石枕流”。王濟譏諷他:“流可枕,石可漱乎?”孫楚偏性子倔強,將錯就錯,強自辯解道:“所以枕流,欲洗其耳;所以漱石,欲礪其齒。”

“漱石”的任性和頑倔,亦如其名。

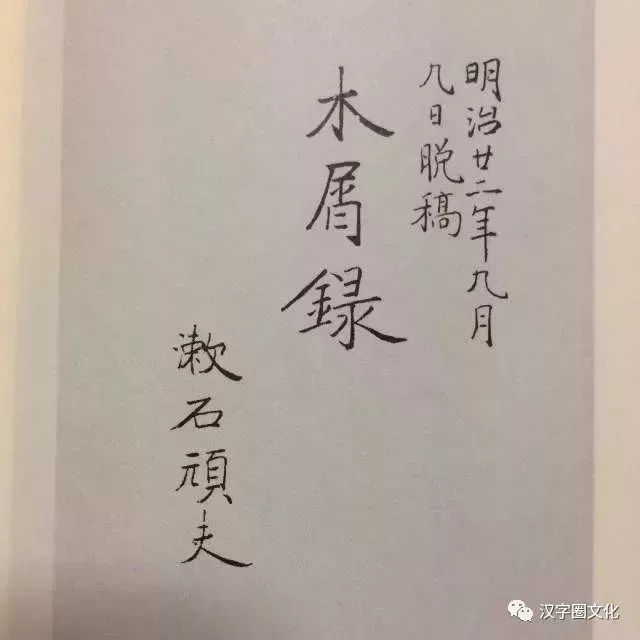

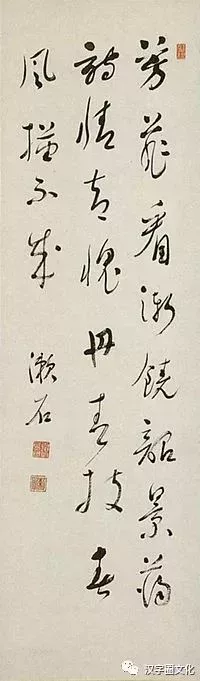

明治二十二年,漱石23歲,借暑休閒暇,與同輩遊歷與東京隔海灣相望的房總半島。少年出遊,意氣風發,旅途近三十日,寫下六千餘字漢文遊記,含十四首漢詩,自編爲紀遊詩文集《木屑錄》,署名“漱石頑夫”。自此,這個源自中國六朝名士清談的雅號,伴隨夏目一生,爲文題詩作畫,無不自署漱石。從辭退博士學位一事可見,漱石雖屬雅號,頑夫卻是實情。

石鼓緣

言歸正傳,漱石如何與石鼓文結緣的呢?

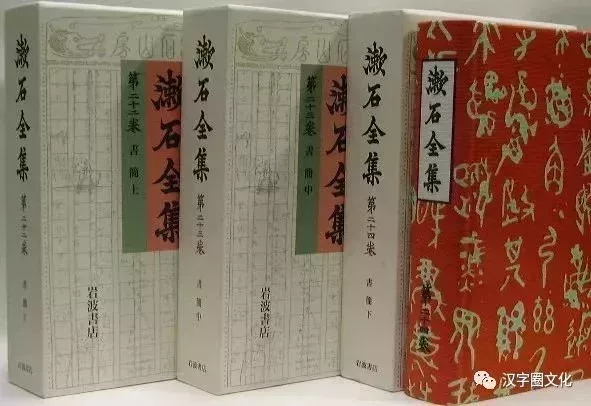

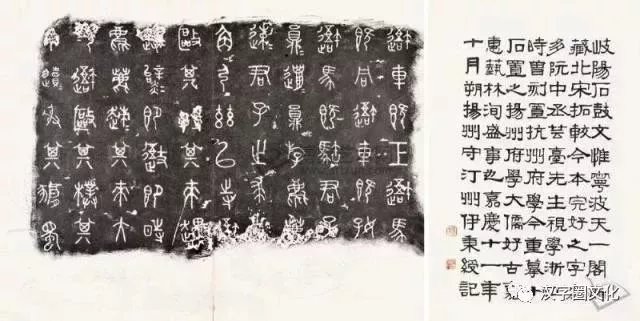

巖波版《漱石全集》是日本公私圖書館必備之藏,煌煌29冊,置於醒目處。全集封面柿紅底,排布着古意盎然的石鼓文,書脊黑框內,碑體楷書“漱石全集”四字,乃曾任京都帝國大學文科校長的漱石同窗狩野亨吉手筆。

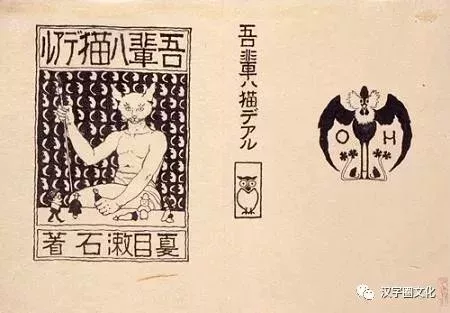

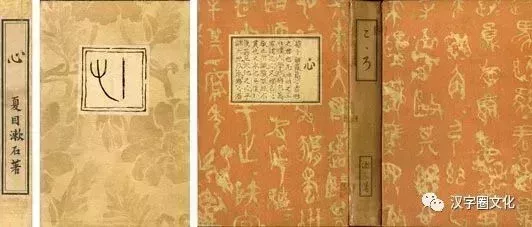

漱石辭世翌年,大正六年(1917),巖波書店初印《漱石全集》。如何裝幀,成了難題。漱石素愛美術,極重視裝幀。畫家橋口五葉曾得漱石賞識,獲提拔爲御用裝幀師,因他很會揣摩漱石的意圖,設計每每合意。五葉爲《我是貓》設計的裝幀,是日本圖書裝幀史的標杆。如今,先生不在,門人無從揣度先生心思。後有人出主意說,不如用先生自己的創意,免去無益口舌。衆人稱善。於是,全集決定採用漱石設計的小說《心》的裝幀。

小說《心》的出版經過大致如下:

大正三年4月,漱石開始在《朝日新聞》連載小說《心》,同年8月擱筆。文藝多面手漱石還親擬了發刊廣告:

自己の心を捕へんと欲する人々に、人間の心を捕へ得たる此作物を奨む。

向期翼把握自己內心的人們,推薦此已然把握人心的作品。

漱石原打算以《心》爲總題,統攝多個短篇。誰知首篇《先生的遺書》,一發不可收拾,寫成了長篇。當時,巖波書店老闆巖波茂雄在書業嶄露頭角,正欲涉足出版界。巖波曾就讀東京第一高等學校,雖中途退學,未親聆漱石教誨,畢竟有同校師生之誼。而且,巖波與傳言遭漱石出言羞辱而跳崖自殺的一高學生藤村操有莫逆之交。“漱石門下四大天王”之一的安倍能成也是巖波好友。有此淵源,巖波經安倍引薦,已成爲漱石門生,出入漱石山房。 漱石還爲他題寫了書店招牌。

巖波讀畢《心》的連載,頗受觸動,發願出版此書。那時,漱石已是“國民作家”,聲名顯赫。而巖波不過一介舊書店老闆。一日,巖崎面見漱石,懇請將《心》交由巖波書店出版。漱石聽了,稍做沉吟,輕描淡寫地道:“也好”。巖波喜出望外,卻也陷入尷尬,因手頭本錢不夠。巖波是長野縣人,素以面皮厚知名。巖波又提議,由漱石出資自費出版,等書賣了錢,從利潤中逐筆清償。漱石自然瞭解門生家底,幫人幫到底,也爽快應允了。《心》是巖波書店正式出版的第一本書。

日本最具格調的出版社,於是呱呱墜地。漱石成了當之無愧的助產師。爲省錢,也爲施展書畫餘技,漱石決定親手設計裝幀。

大正二年,遠在湖北省沙市日本領事館任職的橋口貢寄給老師夏目漱石一套拓本,字體似篆非篆,古色蒼然。橋口貢正是橋口五葉的兄長,九州人氏,漱石早年在熊本第五高等學校任教時的弟子。

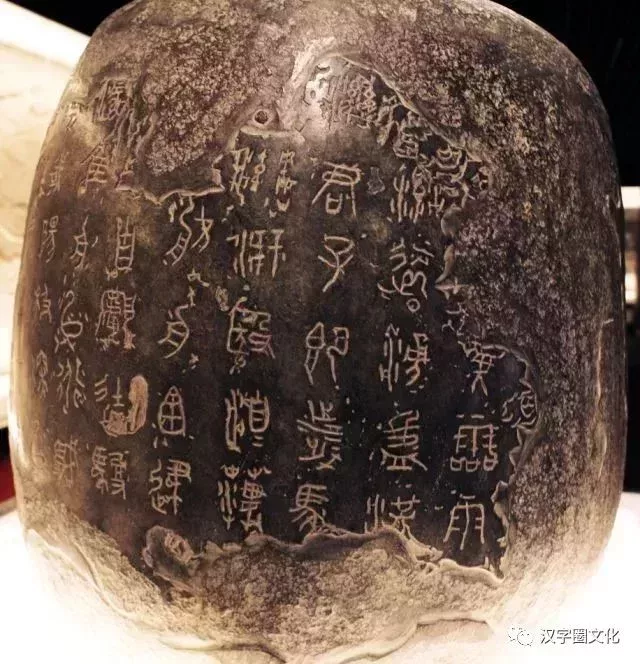

漱石素喜書法,也對六朝碑帖下過功夫,但似不識,也不在意拓本的來歷。一年後,大正三年8月,漱石決定採用拓本文字作爲新刊小說《心》的封面。他特意寄明信片給橋口說,“蒙惠贈拓本,頗爲稀見。此物似不甚古,然字體頗爲有趣,觀之愉快。餘將出版小說,其書套,封面,襯頁,扉頁,一切所有,皆由本人思量,親力爲之。封面既採所贈拓本”。漱石此信,有兩處值得注意。一是說拓本不甚古;一是全文不言“石鼓”。遍覽《漱石全集》,也不見“石鼓”二字。看來,正如漱石前年收到橋口貢寄贈拓本後回函所言,“餘於彼道頗晦暗,故歷史原委一概不知,隻字體頗有趣,引起興致”。

其實,以漱石的漢學素養、書法造詣,與中村不折等書家學者的交遊,若想了解拓本底細,不是難事。況且,日本博文堂1913年曾出版所謂《宋拓石鼓文》(拓文前有題識 “辛亥秋日,徐坊題”。其實爲明拓)。漱石若有心,購得此書,兩相比照,不言自明。

橋口貢所贈拓本,至今仍藏在日本東北大學漱石文庫。前些年,日本辦漱石書畫展,也曾拿出來,供漱石迷觀瞻。此拓本屬剪裱本,拓片文字拼剪成每頁三行,每行四字的齊整樣式。泐蝕難辨的字跡,大多略去。此拓本並非全拓,且爲裸本,無任何題簽與款識。關於這個拓本,漱石門生兼女婿松岡讓曾寫過一篇“全集的裝幀”,後來研究者廣爲徵引,影響頗大。松岡說,“北宋拓本有462字的,人皆以爲善本。先生所藏拓本,無疑是復刻本,從字數來看,應爲依據北宋拓本而來”。

石鼓文原是刻在十塊鼓狀石墩上的中國現存最古石刻文字。石鼓發現於唐初,歷經顛沛流離,現藏故宮博物院。關於其年代,衆說紛紜,目前學界普遍認同爲春秋戰國期秦國遺物。石鼓常年曝曬風雨中,字跡累代磨損,宋代拓本存字最多。松岡所言462字北宋拓本,即天一閣藏本。清嘉慶二年(1792),阮元曾勒石重刻天一閣本,置於杭州府學。嘉慶十一年,又重刻石鼓文,置於揚州府學。這套所謂“阮元重撫天一閣石鼓文本”頗爲流行。從現存漱石藏本的字形、殘字和石花位置,可斷定爲揚州府學重刻石鼓拓本。橋口或於公務之餘,偶得這套新拓。

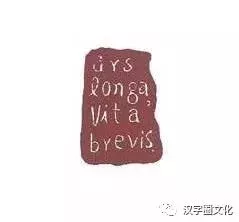

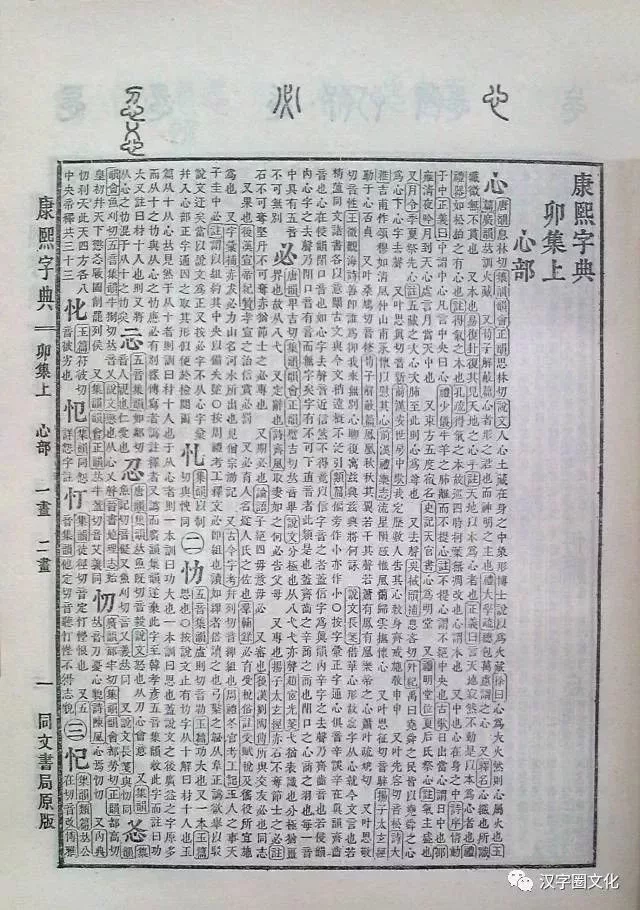

漱石並未直接複製拓本文字,而是從中抽取若干文字,按封面尺寸和設計需求,親自揮毫臨摹,再請知名刻工伊上凡骨,雕刻上版精印。封面題簽,則截取《康熙字典》“心”詞條,以《荀子・解蔽篇》“心者,形之君也,而神明之主也”開頭。襯頁印有拉丁文印章“Ars longa, vita brevis(藝術長遠,人生短暫)”。

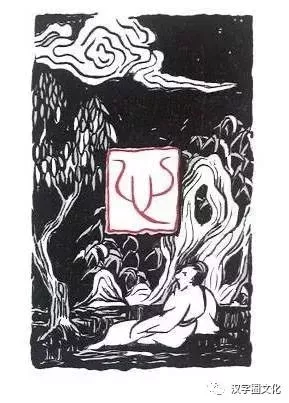

扉頁則印有漱石手繪版畫:上有白雲凝空,下有垂楊修竹,石山清流,一寬衣長髯的隱士,倚石而坐。一方小篆“心”字朱印,比例頗大,居於畫面中央。

日本的漱石研究者,對這幅版畫留意不多,偶或言及,也是一帶而過。有人說畫中所繪隱士,即《心》中人物“先生”。文藝評論家江藤淳則以爲此畫“有布萊克風格,一望便知有明顯的新藝術主義(Art Nouveau)的味道”。更有人附和說,”畫法與受拉斐爾前派影響的布萊克版畫相似,表現了‘先生’的苦悶”。

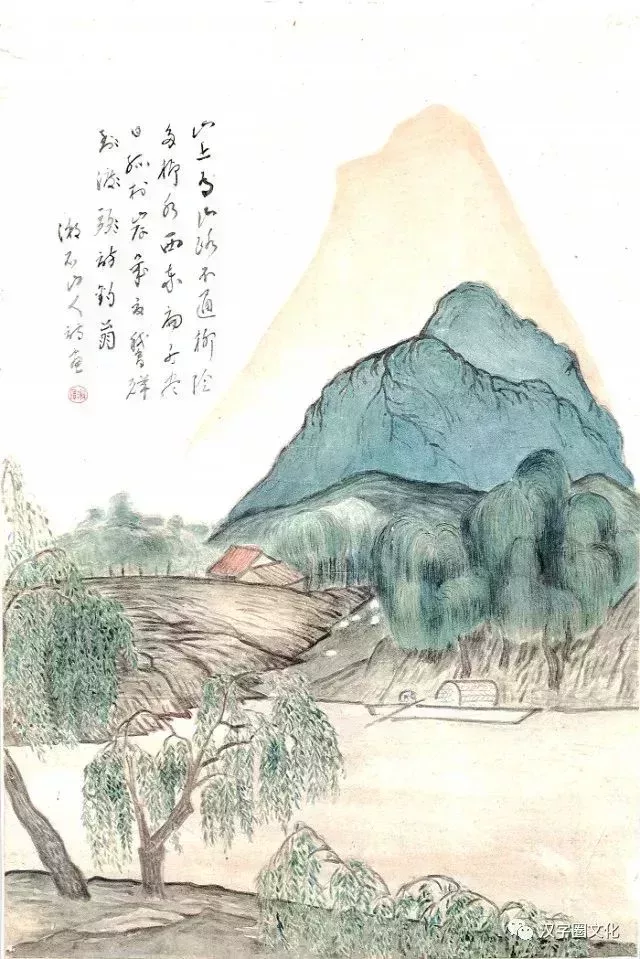

然而,平心觀摩此畫,其典型的文人畫風格,不言自喻。漱石寫《心》時,正醉心於南畫(文人畫)創作。少年時代起,漱石便愛賞玩南畫,也畫慣了水彩,晚年學南畫,並非一時興起。漱石的南畫處女作《山外有山圖》,既用水彩所繪,別具一格。如今,漱石又將南畫付諸木刻。這種不拘不羈,瀟灑自在的作風,也是漱石對待書畫的一貫態度。略觀漱石書法,便會發現,他好似在搞書法試驗,無論楷行草,少有雷同。如上所述,他對石鼓文的興趣,不在歷史考證,而在文字的古味。縱使漱石未見過董其昌摹寫石鼓文的先例,自己也會手癢,不搦管一試,於心不甘。

其時,漱石正與畫家津田青楓過從甚密,並向其討教畫技。津田日後評價漱石書畫,以爲畫優於書,說其書法雖稱不上特別的傑作,但最大價值在於“無論優劣,都毫不掩飾或造作當下的自我,皆能出乎真摯,無違本心”。較繪畫遜色的書法尚且如此,其畫作更屬表露本心的“隨心所欲”之作了。

漱石書畫是個大題目,篇幅有限,不及備言。僅就這幅版畫來說,與其迂迴曲解,不如徑直認其爲漱石的自我寫照,更顯合理。簡言之,這正是一幅“漱石枕流圖”,既呼應作者雅號,也透露了心跡。漱石在一首俳句裏的夫子自道,“柳あり江あり南畫に似たる吾(有柳復有江,南畫正似吾)”,可爲佐證。而且,漱石不顧構圖上的突兀感,將朱印“心”字置於山水人物間,自然有所寄託。

正如《心》封面題簽所引《康熙字典》的釋文,“心”既是“總包萬濾(《禮記・大學疏》)”“所識纖微無不貫(《釋名》)”的人心,也是“天地之心(《易・復卦》”。遠離俗塵,遊心於“漱石枕流”的隱逸之境, “自心”與“天地之心”契合無間。這幅畫的意境,與漱石晚年心境“則天去私”一脈相通。

漱石的漢文脈

漱石對石鼓文的來歷隻字不提,或因覺得沒有考證的必要。對他而言,“高雅溫潤”的石鼓文,令他“愉快”便足夠了。漱石在給橋口的兩枚明信片中,都表達了這種愉快心情。在門弟子面前,漱石常袒露愛憎分明,直言不諱的一面。他曾對津田青楓說,自己心情不愉快才學南畫,因南畫能愉心。

臨終前創作小說《明暗》,漱石對剛入門的芥川龍之介和久米正雄說:“我每日仍上午寫《明暗》,心情常在苦痛、快樂和機械單調的三者疊加中往復。每日如此上百次,心情大俗。自三四天前起,每日午後作漢詩,以爲日課”。彷彿寫小說會積鬱毒素,作詩則能滌盪心胸。漢詩、俳句、書畫,這些陶冶性情的文人趣味,都令漱石愉悅。

晚年大病住院,有友人持一幅南畫精品來訪,漱石雖在病中,心情也爲之大好。套句時髦話,傳統東方文人世界始終是漱石的精神家園。

漱石曾在專著《文學論》序文中,談及自身的文學觀:“餘少時好學漢籍,學之時日雖短,卻於冥冥中,由‘左國史漢’茫然領會所謂文學者應如斯之定義。竊以爲,英國文學亦應如是。果若如斯,則舉生涯以學之,亦應無悔矣”。文學與安身立命,乃中國文士的老生常談。漱石借用拉丁文“Ars longa, vita brevis”,立意或恰是東方文人“文章千古事”的價值取向。

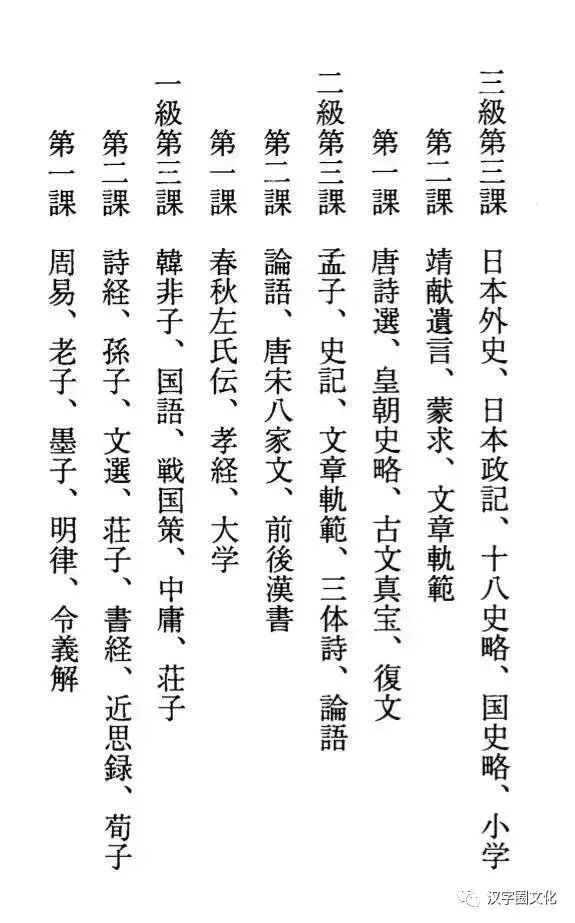

與漱石同輩的明治賢達,幼時都曾接受系統的漢學啓蒙教育。漱石酷愛漢籍,自幼耽讀不輟。明治十四年,年僅十五歲的漱石從東京府立第一中學退學,插班轉入由陽明學者三島中洲創立的漢學私塾二松學舍(現二松學舍大學前身),立志做個漢學家。要知道,當時文明開化之風趨炙,漢學日漸淪爲無用之學,世人皆以西學爲正途。漱石此舉,好似逆水行舟。漱石在二松學舍雖只學了年餘,卻打下了深厚的漢學科班基底,得以消受終生。尤其到了晚年,漱石詩書畫齊頭並進,直至臨終的最後時光。

這種文化認同上的葉落歸根現象,頗耐人尋味。漢詩、俳句、書法、文人畫,構成小說家漱石精神世界的另一極,與小說形成一種奇妙的張力,如同月光與潮汐的關係。在這樣的精神脈絡裏,我們才能領會,漱石選石鼓文作封面的背後,其實隱藏着或出於無意識的深層動因;才能感受到一條延綿千載,越洋過海的文脈,如深泉暗渠,在文化底層流淌。石鼓文彷彿日本枯山水庭院裏的“景石”,暗引傳統審美的潛流進入畫面。唯其如此,枯山水仍爲活潑潑的山水,而非一派枯涸景象。這樣想來,冥冥中似有種力量,在漱石與石鼓文之間搭設機緣,牽引一條自東周到明治的文脈,且延續至今。

漱石有言:“予素喜文章體、即漢字假名混合的文體,和承繼漢文脈的文章”。漱石小說雖用言文一致的口語體,但其背後的“漢文脈”,絕不可忽視。而由於時勢原因,中國古典投射在漱石小說上的影響,仍未得到足夠重視和研究。前文提及的《木屑錄》,爲日本近代漢文名篇。1932年,《木屑錄》照漱石手錄稿本複製刊行。參與編輯《漱石全集》的門生小宮豐隆在題解中說,

“如果對《木屑錄》進行精道研究,可發現漱石其後各種作品的特徵,都已濃縮存貯在這部作品裏。漱石看問題的視角,感受方式,表達見聞的行文技法,漱石的浪漫主義和現實主義的限度及其相互交織,情感與理智相互交織的模式,漱石對待自然與人生的態度,以及其他所有類似問題,都可拿來參照《木屑錄》。人們不難發現,構成晚年漱石的各種要素,都能以相當鮮明的萌芽形式,在這裏找到”。

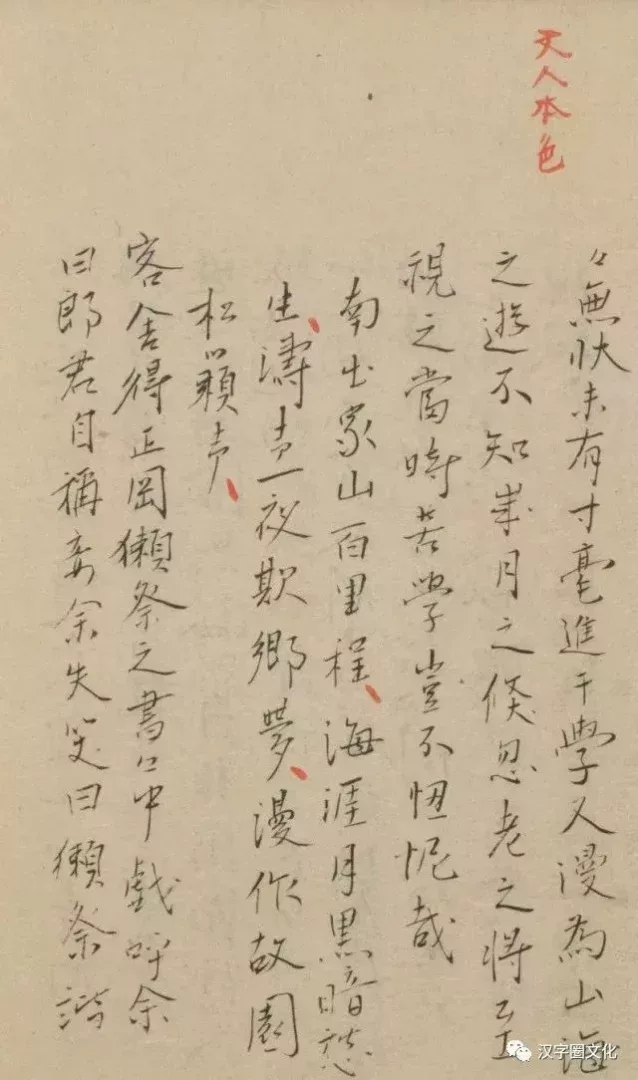

漱石知音正岡子規,曾在《木屑錄》上硃筆眉批“文人本色”四字。這位早夭的俳人,不愧知友,一語點出了漱石此後人生與藝術的底色。