我喜歡跟和尚說話,因爲自覺有趣。

不管是老禪師還是小沙彌,總有讓我會心的一刻。反正不是他懂,就是我懂,不是他不懂,就是我不懂。不懂也不急,笑一笑,很好。

其實我心中一直住着三個和尚,我也會時不時把他們請出來看看。看看他,看看我,嘆口氣,笑一笑。

我常跟朋友說,人生一世,長樂之法在於不知死活。

可我知,所以活該我痛,而這三個和尚貌似不痛,所以我總想揣摩他們如何死法。

第一個和尚是道濟,俗名李修緣。入了禪宗,喫了一輩子酒肉。一生跳盡癲狂,但死前寫個偈子,居然一點兒不癲:

“六十年來狼藉,東壁打到西壁。如今收拾歸來,依舊水連天碧。”

我抹去辭藻韻腳仔細辨認,看清了一個“來”字。

到站了,是出發?還是回家?道濟和尚正了正衣冠,一臉嚴肅:“是回家”。

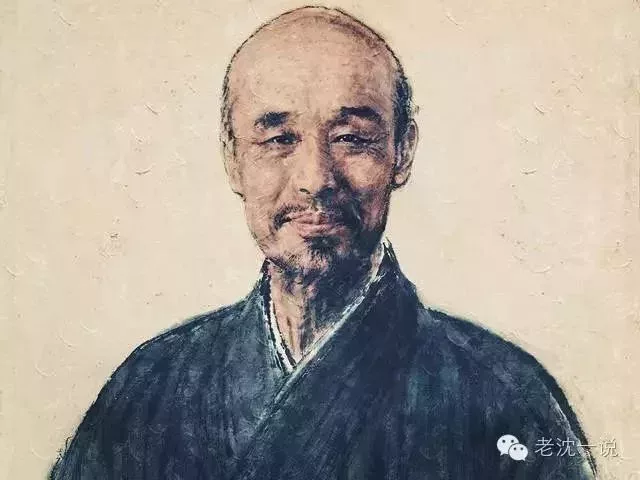

第二個和尚是弘一,俗名李叔同。抱了半輩子女人,說斷就斷,居然從此入了律宗。一幫女人哭成一片,其中一個牽着孩子找上廟門,定要問個明白:

“愛爲何物?”

“愛是慈悲。”

“與世人慈悲,卻爲何獨獨傷我?”

“放下你,便是放下紅塵。”

女人搞不懂,哭着回了日本。

二十多年後,弘一圓寂,很多人知道他寫了四個字“悲欣交集”,但他之前還有幾句話我卻記得更深:

“人生不過是百鳥遠去,水天一線,一生一會,去去就來。”

我又一次看到了“來”字,而不是“去”。

李叔同,你究竟咋了嘛?明明“芳草碧連天”,因何“今宵別夢寒”?弘一和尚神情篤定:“是我迷途知返。”

然而我卻開始糊塗了。

來幹什麼?來斬斷紅塵麼?斬斷又是爲何?爲了去麼?既然來來去去,何必去去就來?

第三個和尚是一休,俗名千菊丸。他最不像和尚,卻最容易懂。

一休一生禪情合一,赤子之心從不動搖。愛女人,愛母親。年逾八十,還抱着相差近六十歲的盲女寫一首風流詩準備辭世:

“十年花下理芳盟,一段風流無限情。惜別枕頭兒女膝,夜深雲雨約三生”

一休也要“來”,而且要來三生。但他的“來”,與前兩個不同。

濟公的“來”,是臨死前的修正。臨門一腳,突然改道,下一秒,不再有酒。

弘一的“來”,是糾結中的皈依。聲色過後,傷逝襲來,前面的,從此滅度。

可是接下來呢?怎樣了呢?不知道。他們畢竟沒有回來,沒來告訴我們那樣之後,便又怎樣。

而一休的“來”,彷彿已在孃胎裏認定。一路直取,別無他途。

他盡情地摩挲情緣,拼命用點滴時間站在苦禪裏體會紅塵。

什麼戒律?什麼修行?什麼放下?什麼勘破?

來了,何不去愛!今生不愛,要命何用?

一休的愛,從小到大沒有增減,初心如一。所以我常推測一休在辭世的那一刻,時空會閃回到六歲的安國寺小和尚,晚上一個人躲在禪房角落裏,抹着眼淚給媽媽寫那一封著名的信:

“母親大人:您好嗎?昨天,寺裏的小貓被鄰居家帶走了。小貓哭了,緊緊抱着貓媽媽不放。我對小貓說:乖,你別哭了,你不會寂寞的。你是個男孩子對吧?肯定會再見到媽媽的。什麼時候呢?總會有一天的,一定會。好吧,就寫到這裏吧,期待您的回信,母親大人。”

一休

一休的“來”,是呼喚。來!來!來!媽媽喊你喫飯了!