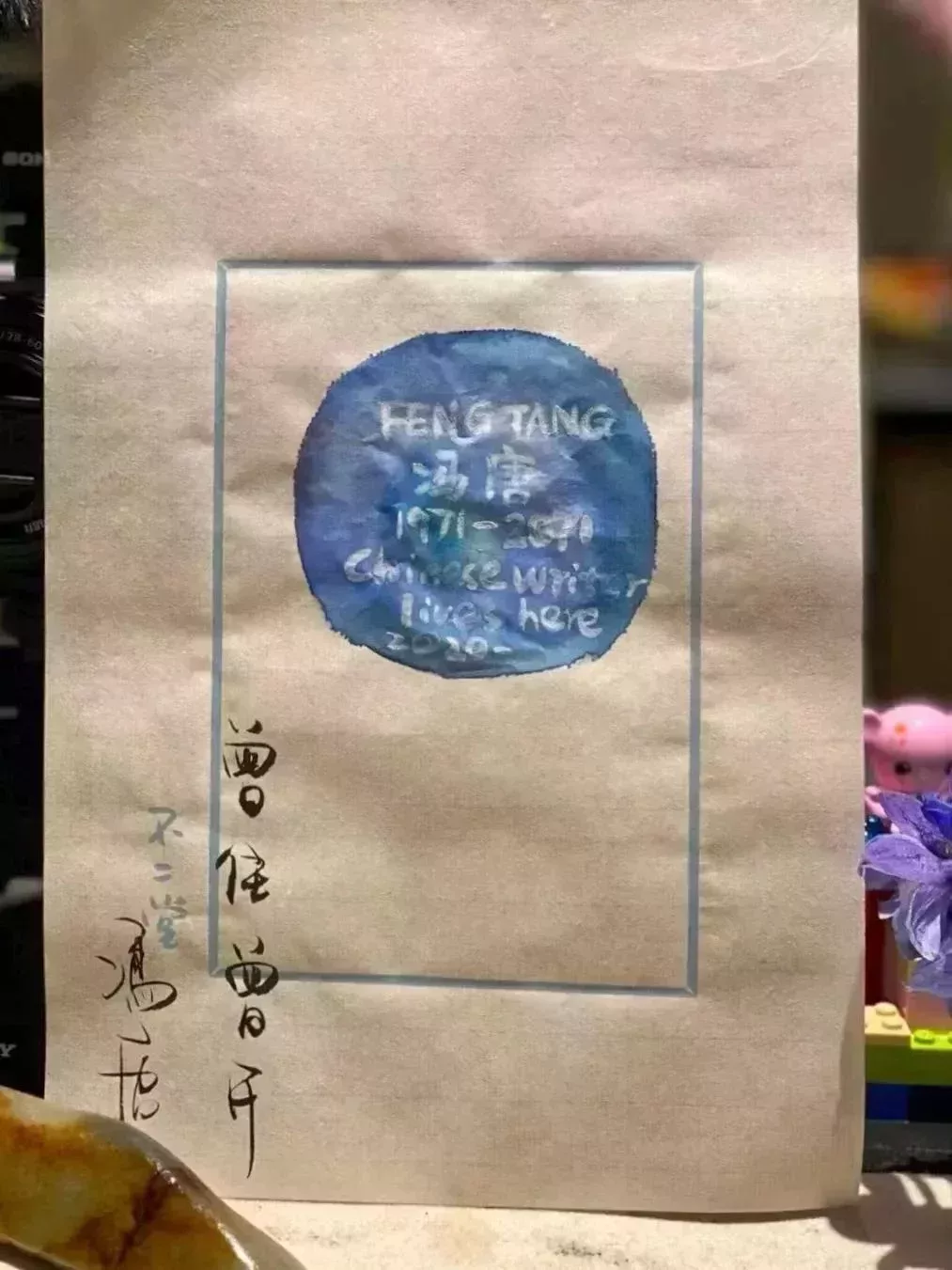

距離我們上次與老朋友馮唐對話已經過去了整整三年。這三年,他的人生變化不小,包括與至親分離,用他的話說,是進入了一個要承受連續失去的階段。不變的是,他仍然喜歡寫詩,“諸緣忘盡未忘詩。”今年馮唐出版了詩集《見一面吧》。他很興奮。

常住倫敦,馮唐日常難免“東飛西走”,但這種忙碌反而讓他覺得充實而有意思:每天在飛機上、會議上,除了睡覺就是幹活,寫小說、寫詩、寫字、塗鴉、錄課、直播……這些時刻讓他聽到生命力和創作力在肉身的瓶子裏滋滋作響。

倫敦生活

TO:您在倫敦生活多久了?這座城市最吸引您的地方是什麼?爲什麼說它像您兒時記憶裏北京的模樣?

馮唐:四年了。斷斷續續。中間還在其他地方工作和生活,北京、上海、東京等等。倫敦最吸引我的是安靜、從容、不着急,我死宅在家,在元宇宙裏寫作、寫字、錄課,很少有人打擾;其次是大公園,在倫敦最中心,四個大公園連成一片,跑一圈十公里,鵜鶘在湖邊看着你跑;再其次是舊書店、圖書館、美術館、畫廊。倫敦很舊,有樹有水,樹上有鳥,水裏有禽,總讓我想起小時候的北京。那時候多麼美好啊,天壇周圍,龍潭湖周圍,可以推鐵環,可以粘知了,可以挖蚯蚓,可以追着大胖狗撒開腳丫子跑。

TO:在倫敦,您日常的一天通常是怎樣度過的?您提到倫敦的雨天讓您可以安心地看書、寫書、講書,最近有沒有讀到什麼特別有啓發的書籍?

馮唐:我家附近有家圖書館(The London Library),我走路能到,一百多年了,伍爾夫、艾略特等人創建的。書很多,也老,桌子沙發檯燈也是老的,我有時待在裏面,隨意翻一些書,讀一些書。最近在讀葉芝的詩,沉鬱頓挫,讓我想起中國的王國維和陳寅恪。雖然葉芝是詩人,王國維和陳寅恪是學者,他們都處在20世紀初期的大變局時代,在情感上他們懷念舊時代,但在寫作上,他們又是超前的開創者。我最近在講《資治通鑑》,從歷史看管理,總是會有這樣思古的情緒,“讀史早知今日事,對花猶憶去年人”。

TO:倫敦的文化和藝術氛圍對您的生活和創作有哪些具體的影響?您有沒有特別喜歡的倫敦的某個地方或角落?爲什麼喜歡那裏?

馮唐:太多的美術館和藝術展覽值得看,吸引我去看,經常會打亂我的工作安排,但我樂在其中,總是會有一些觸發,一些感動,一些會心一笑。與古人,與不同文化的藝術家們心有同感,這是最有意思的地方——原來,你不孤單。這更堅定了我在寫作和書畫的道路上狂奔。除了上面說的圖書館,我還喜歡附近的公園,有湖有天鵝有鵜鶘,可以跑步可以閒坐可以打電話會。

TO:在倫敦有什麼有趣的經歷嗎?

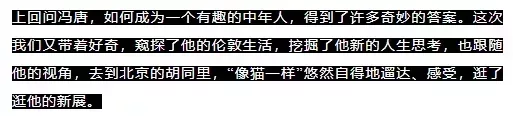

馮唐:一天逛街,隨意走到了一條路上,看到路邊樓上掛着一塊藍色圓牌子,是“ENGLISH HERITAGE“銘牌。我挺喜歡看倫敦的這個銘牌,知道什麼人在某個房子裏住過,是件很有意思的事情。湊近去看,“LAO SHE, 1899-1966. Chinese writer, lived here 1925-1928”。這條路是聖詹姆斯花園路,原來老舍在這裏住過。後來一查,他的《二馬》也是在這裏寫的。老舍是咱們北京作家,寫北京,我也是北京作家,立刻有了見到老鄉的那種親切感。在倫敦的一條安靜大街上,老舍的北京突然降臨,很奇妙。

躺平是一種正常的身體反應

TO:在您的 “成事學” 理論中,讀書被認爲是構成成事的重中之重。《馮唐講書》中推薦了各種類型的書籍,您是如何選擇這些書的呢?

馮唐:“馮唐講書”裏講過的書,都是我精讀過的,我有所感有所得的,我覺着有作用的書。讀書,不僅有助於“成事”,更是有助於“成爲人”。甚至可以說,“成爲人”,成爲一個在現代社會健全的人,本身就是“成事”,而只有成爲健全的人,能夠處理好生活、情感、人性等方面的問題,才能愉快地成事。

TO:對於 “成事” 與 “成功”這兩個概念 ,您有自己獨特的見解。

馮唐:成功有着偶然性,成事卻是可以修煉的。舉個例子,一個人進了一個初創公司,風口來了,公司上市了,股票、房子升值了,車也更豪華了……在很多人眼裏,這是一個成功的人。這種成功,偶然性太大,是時代掉下的餡餅,和他個人的能力、努力關係不大。

成事不一樣,你開一個煎餅果子鋪,你認真努力地把它經營好,持續經營好,不管時代風雨,這個是你的。成事無大小,但一整套做事的邏輯、方法,是一輩子受用,也是可以移植、應用在其他領域。認真地、有方法地經營好一個煎餅果子鋪的人,也可以經營好一家書店、一家公司。

成功不可以複製,成事可以修行。

TO:您提到年輕人需要增長見識,對現在的青年有哪些具體的建議?

馮唐:最好不要給年輕人提建議。如果一定要說,就是“世界是你們的,幹起來,乾死那些老幫菜。”

TO:如今 “躺平” 成爲了一個熱議的話題,您認爲 “躺平” 是一種怎樣的選擇?

馮唐:我覺着,躺平不是逃避,而是一種正常的身體反應,也是一種市場反應。一家公司,生產一個產品,當投入與產出,成本與收益不相稱的時候,自然就會選擇少投入或者不投入。但這不意味着這家公司不經營了。它要換軌道,要研發新產品,尋找新的利潤增長點。這是市場的邏輯。公司可以關門,人生不能關門。在躺平的時候,把以前加班的時間用來讀書,用來認識自己、豐富自己,我覺着是件挺好的事情。絕對的躺平,很少有人能做到,勸你也別想了。

北京的秋天是地球上最美的秋天

TO:《穩贏》中您也提到了母親,這兩年人生的變化會讓您有不一樣的思考嗎?

馮唐:我是一個沒媽的孩子了。我老媽今年三月走了,我再也見不到她了。“有媽的孩子是塊寶,沒媽的孩子是棵草。”這是很久以前一部電影裏的歌,四十年前?我一直記着。小時候,年輕的時候,人生是由獲得組成,要要要,得得得。到了一個階段,人生中開始了連續的失去。人變成了孤零零的、赤條條的,赤條條來去無牽掛。

TO:這次“我是貓”藝術展落地白塔寺街區,形式是一種非常有趣的串聯,您對這片街區有什麼特別的記憶嗎?

馮唐:北京的秋天是地球上最美的秋天。秋天,黃昏,夕陽西下,從遠處看,白色的塔靜靜站在一片雜亂中,無言無語。這個靜態的畫面,是我最感動的。它就是北京。很多時候,我想說的北京是老北京,有歷史感的北京,就是白塔靜靜站着的北京。“秋天短到沒有,你我短到不能回頭”。

妙應寺白塔是二環內存留下來唯一一個元代大型建築。白塔本身就像一個偈子、一個隱喻、一個穿越者。白塔寺街區是北京最混搭的一個街區。我畫了一張白塔寺街區手繪地圖,看着地圖上一個個地名,我就能感到這種混搭:白塔妙應寺、福fú、蘇蘿蔔衚衕、小茶葉衚衕、大茶葉衚衕、翠花街、牛蹄大院、豬毛廠、玉皇閣、苦水井、魯迅故居、社會主義大樓、白塔書院、宮門口頭條。

TO:您記憶中的北京秋天是怎樣的,秋天的衚衕又是怎樣的?

馮唐:我記憶中的北京,透明的陽光,微微的風,姑娘們爭分奪秒地穿鮮豔的裙子,我們爭分奪秒地看。北京的衚衕很窄的,青磚牆,黃樹葉,凋零的苔蘚,前方一條婀娜的紅裙子一閃而沒,身後一串清澈的自行車鈴聲。

一羣鴿子騰空而起,用它們自己的方式轉塔,我聽見鴿子翅膀和鴿哨的聲音。菜飯香氣從各家的廚房飄出來,混合在逼仄的衚衕裏,茄子、豆角、煮花生、醬肉、燉魚、烙餅、炸醬麪。我的酒癮在瞬間上頭,招呼幾個有閒的老友,喝口兒。“相見亦無事,別來常憶君”。

TO:怎麼看CityWalk在國內的“走紅”?“像貓一樣溜達”的概念是怎麼萌生的?

馮唐:CityWalk應該是一個生活常態,而不是今天走紅明天不紅。城市、街區,是用來走的,只有走,纔有發現,纔有美和愛。我很喜歡一個日本作家永井荷風,他不喜歡坐車,只喜歡穿着木屐走來走去,寫了不少在東京CityWalk的文章。

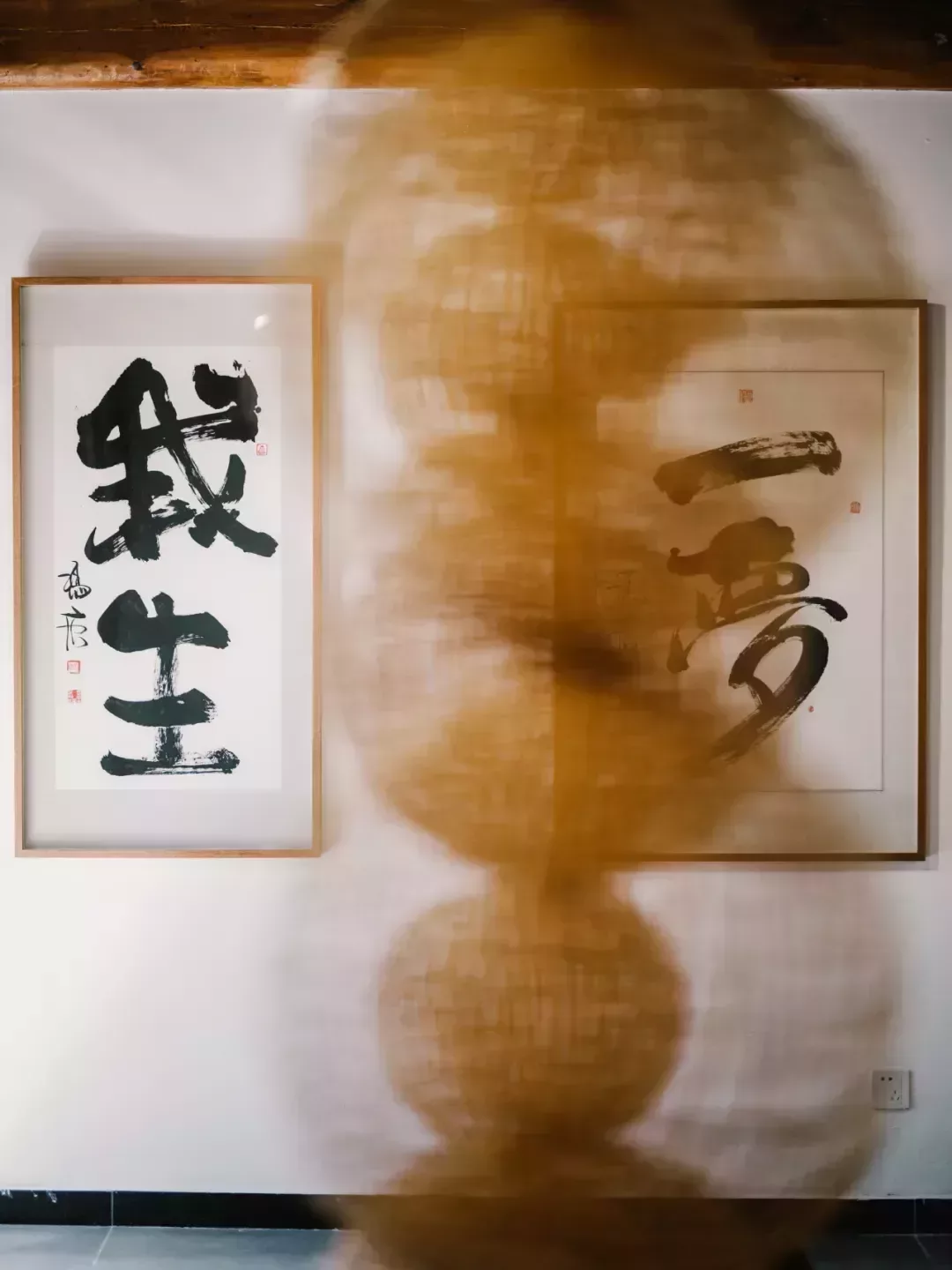

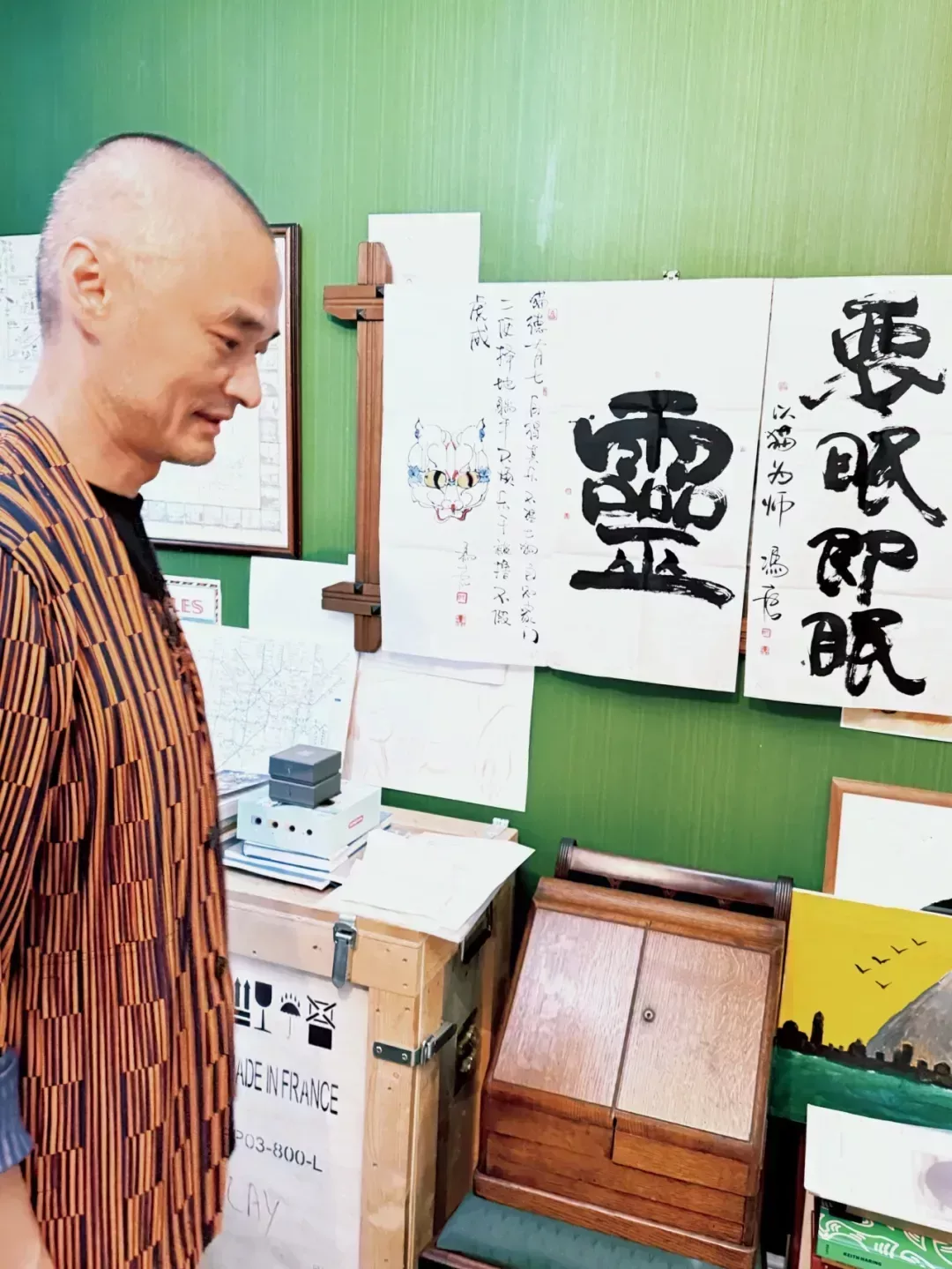

民國時候一個隨筆家叫梁遇春,他曾說過“上海像狗,北京像貓”,是講城市性格。民國時的北京,懶洋洋的。現在的北京,是快速的。但在生活中,我們不妨慢下來,變懶洋洋一點,像貓一樣。我的展覽“我是貓”就佈置在白塔寺街區,而不是佈置在展館裏,從一個地點到另一個地點,這裏幾幅書法,那裏幾幅畫,它需要你懶懶地,慢慢地,遛達。

TO:“我是貓”接下來還有新的規劃嗎?

馮唐:“我是貓”做完,就要準備明年的展覽了,女力(注意:兩字合成),關於我老媽的展覽。我老媽,一個在北京生活的蒙古族老太太,有蒐集癖、囤積癖,慾望滿身,生命滿身。可能很多那個年代生活過來的老太太,都有這種愛好。我從她的上萬件東西里挑選出100件,再加上我的詩句和書畫。我想表達女性之力,我想用這樣的方式給我老媽做場法事。