作者尼古拉斯·羅伊爾 嚴子傑譯

《何謂詩歌?》這篇文章以一種神祕地充滿斷裂和省略的方式去處理“詩歌作爲禮物”這個顯然非常傳統的觀念。

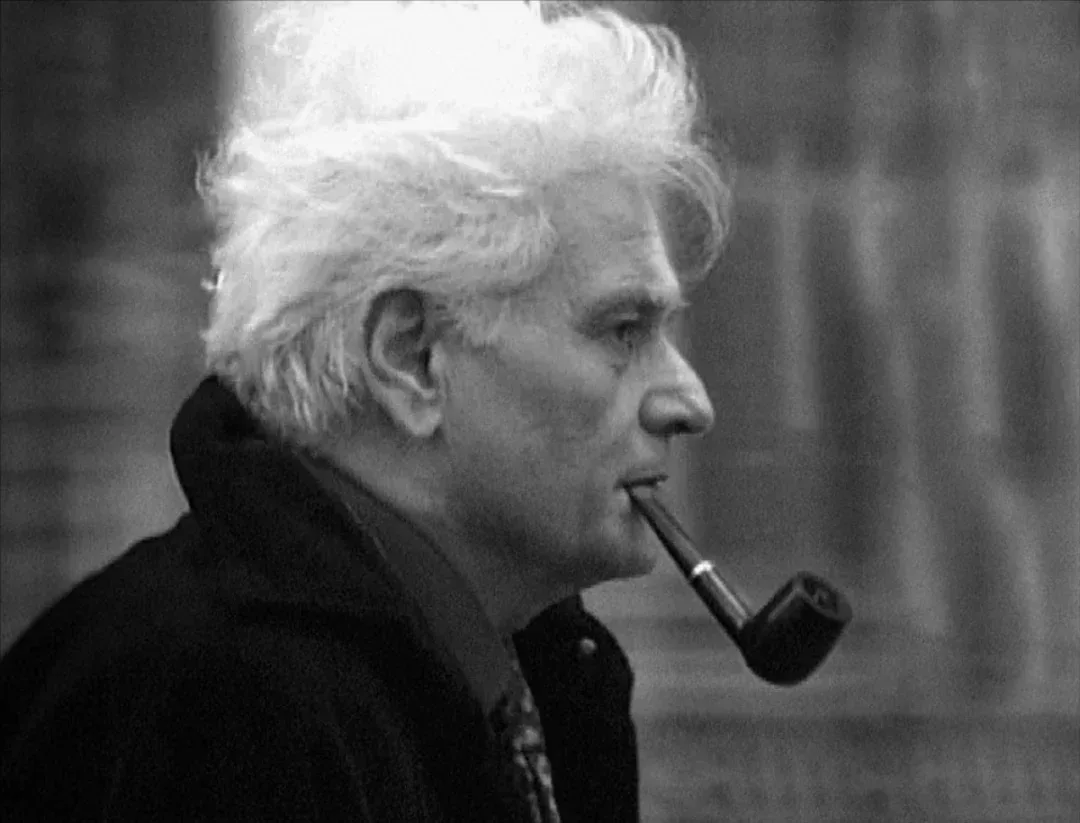

柯勒律治於1816年在《〈忽必烈汗〉殘篇》(the Fragment of “Kubla Khan”)這篇文章的序中總結道:“筆者一直以來的目的,就是爲自己造好一份一份的禮物——那些別人送給我的禮物”(Wu 1998.522)。《忽必烈汗》,不論曾經或現在,都顯然是一份禮物。何謂禮物?在這本著作裏,我一直在自找麻煩(但我至少解釋了爲什麼會這樣),不斷就“德里達的作品”、“德里達作品的全部”、“通常所說的德里達的作品”等作出概括性的論述,現在我有必要再次泛泛而談:所有德里達的作品都可以從“禮物”這個角度去剖析。(對於這最後一句中的“禮物”,你可以用“解構”、“文本”、“增補”、“延異”、“祕密”等去取而代之。)

我們可能以爲,我們清楚知道何謂禮物,也試過收禮或送禮:可能是一雙襪子或一束鮮花,通常包裝華美,也許會同時收到賀卡。德里達非常質疑這些“成見”,甚至要爲此下毒。(德里達指出“禮物”在德語裏解作“毒藥”,跟早前提過的藥[pharmakon]一樣,歧義甚多,可同時解作“靈符”、“解藥”和“毒藥”:參見GT 12.36.54.69;PP 131-2.)德里達沒完沒了地懷疑禮物是否存在。說到禮物,他總是忍不住補充一句:“如果世上真有禮物”或者是“如果真有其事”(參見,例如VR 18-19)。

精神分析對德里達這一部分的作品尤爲重要。他的論述旨在讓我們承認,施贈背後有着自戀的滿足或無意識的滿足。用德里達的講法,施贈這個“行爲”變得不可能。因爲施贈者所能施贈的,都只是他或她無法感知的事物(甚至在無意識的層面上也無法感知)。他在《贈予時間》一書裏這樣描述:

就禮物的界限來說,禮物作爲禮物,並不應該以禮物的形態出現,無論從受贈人或捐助人的角度來看都是如此。除非禮物不再在場(present),否則禮物不可能是禮物……如果對方感知到或收到禮物,又或者,如果他或她把它看成禮物,這份禮物將會報廢。但禮物的施贈人也一定不可以看到或知道這件事。否則只要開始有施贈的意圖,他就已經開始爲自己賺取象徵式的認同,誇獎自己、承認自己、滿足自己、祝賀自己、象徵性地爲自己取回那些他以爲自己施贈過或正準備施贈的價值。(GT 14)

我們還要處理另一種思考“我”或“你”的方法:在禮物出現之前,並沒有所謂施贈人或受贈人,但如果有禮物這回事,那麼它必定是不在場的,也不屬於現在。德里達認爲:“禮物(即:‘某人’給了‘另一個人’一些‘東西’)的可能性,同時也指向其不可能性”(GT 12)。如果作爲不可能之物的禮物(gift)不具有衝擊力,要是如有一份不可能在場的禮物(present)也不具有衝擊力,那麼施贈與受贈也不可能發生(參見WB 199)。“禮物的雙重束縛(或不可能):如果真的要送禮,那麼禮物一定不可以用禮物的形態出現,也不可以被察覺和接收”(GT 16)。

也許有必要強調一下,德里達並不是建議我們不要再爲禮物費心,也不是叫我們停止使用“禮物”[1]或“捐贈”等詞彙。與此相反,他旨在對禮物(作爲一種不可能的經驗)予以肯定:

如果禮物是“不可能”的另外一個稱呼,我們還是會想到它、命名它、渴望它。我們有意讓它出現。即使/正因爲/在這個意義上,我們從來沒有遇到過禮物,我們從來也不認識它,亦沒有去驗證、體驗它的在場或現象。而禮物本身……永遠不會跟它現象的在場(the presence of its phenomenon)彼此混淆。(GT 29)

爲什麼要寫詩?寫給誰看?詩又是什麼?詩與禮物之間有什麼關係?我們可以看看雪萊在1820年寫成的一首叫《問題》的詩。這首詩寫的是一束花而不是一雙襪子,或者更準確地說,它寫的是關於一束鬼魅花束的夢,也是關於製作、贈送花束的慾望——以詩歌作爲花束。詩中的敘事者想起他在夢裏如何被花兒的“清香引[他]離開小路”,又向讀者提供了一小輯花朵大全(micro-anthology)(“anthology”一詞本來就解作“花的聚集”,來自古希臘語“anthos”,解作“花朵”;“logia-”解作“聚集”),這些花都是他遇上的品種(例如“銀蓮花和紫羅蘭”、“雛菊”、“風鈴草”等)

這首詩的結尾一段把雪萊(或者稱之爲詩中的敘事者)和作爲讀者的我們送回標題(“問題”)所提出的問題裏去:

我想把這幻境中的花朵採集

精心挑選,精心搭配

紮成芳香的花束,使這司季之神的兒女

色彩班斕,交相輝映

一如生長在那自然的園地;

手捧着它們——多麼快樂!多麼得意!

我迅速奔向原來的小路邊,

把花束奉獻!——啊!我向誰奉獻?[2]

(Shelly 1970.614-15)

詩題引導我們去假設:這首詩寫的不僅是花束,這首詩本身就是一束花。若真如此,那麼這首詩就是一份禮物。詩結尾的那個問題(啊!我向誰奉獻?)調動出來的,是一種體驗:體驗到禮物——作爲一種寫作和閱讀經驗——的不可能。在這個場景裏,讀者和詩人或敘事者一樣都成爲了幽靈:整首詩的“夢境”也是被一種“贈送/呈現”(present)的慾望,以及把花束和詩歌化爲禮物的慾望所推動。但問題仍然存在:“啊!我向誰奉獻?”這個問題(以及以“問題”爲名的這首詩)想更進一步,但同時也先於任何一位讀者出現,它依然被閱讀、被贈送/呈現。這首詩的夢境能夠存留下來,存留得比詩人和每一個獨一無二、有名有姓(例如你或我)的收信人更爲長久。在夢裏,《問題》這首詩依然見證着“禮物/在場”(present)的鬼魅性;作爲見證,它也許比一次夢更爲有效。但也正因如此,詩和夢同時成爲了一種思考“禮物”的理想比喻。如果施贈的慾望不是蘊含於詩或夢之禮物的慾望或更精確、深切地(abyssally)說(例如雪萊的《問題》和柯勒律治的《忽必烈汗》),如果不是蘊含於夢中之詩的夢的慾望,也不是蘊含於夢中之詩的幻境的慾望,那它又是什麼呢?

正如雪萊詩中的“我”可能永遠也沒有回到“原來的小路邊”,《忽必烈汗》裏的“我”則忙於應付一種循環或交錯配列法(chiasmus)[3],一種不停循環的慾望(“如果我心中能再度產生”)。在這兩個例子裏,敘事都在中途產生斷裂,甚至在開頭已經斷裂。兩首詩同樣關心的是必須轉化、卻又不能轉化成敘事的一些故事或論述。這種“雙重束縛”跟德里達提到的“禮物”非常吻合。他在《贈予時間》裏寫道:“禮物(如果有)要求敘事的可能性,同時要排除這個可能性。沒有敘事就沒有禮物,但同時禮物依靠的是敘事的可能和不可能”(GT 103)。如果要得到所謂禮物,那麼我們就不可以述說一個有關禮物的故事;但同時,一些故事(不論是一首詩,或者是一篇前言)還是必要的——而故事必須是關於禮物的不可能:“把花束奉獻!——啊!我向誰奉獻?”

德里達就禮物所說過或寫過的一切,都爲我們提供了另一種方式去思考解構、延異、詩性等問題。禮物是超越理性的。德里達在《贈予時間》裏寫道:“即使是最卑微的禮物也用不着半點理性”(GT 77)。禮物是一種瘋狂(參見GT 35.58)。它有着“瘋狂的能量”(G 243)。它必須有某種“不可估量”的特質,必須有一種“不可估量、不可預見的例外”狀態(GT 129)。禮物與前文談過(有關增補和承諾的章節)的過分的邏輯、奠基性的過剩(excess)或誇張有密切的關係。德里達宣稱,禮物“過於超前,是一種誇張的先驗性存在。節制的捐贈經驗——也就是適可而止、大方得體的禮物,在先驗的前設下都不能稱之爲禮物”(GT 38)。德里達指出,如果“自然與人工、真實和虛假、原初和衍生(或參借)”(GT 70)之間沒有不確定性,那麼解構這種“事件”也不復存在,“禮物”也不可能存在。在這裏,我們不妨回想一下,柯勒律治談到《忽必烈汗》這首“禮物”的“源起”時的措辭:這首詩“原本(也可以這樣說吧)是送給他的”。這非常猶豫的一句“也可以這樣說吧”(關於這一句我可以另文論述)怪異而執拗地懸浮在“原本”與“送給他”之間,同時它也凌駕於“詩作爲禮物”這個想法之上。

在德里達的論述裏,禮物在某些方面來說,可能比柯勒律治的講法更會帶來衝擊和幹擾。禮物沒有本質可言,它“超越存在(beyond being)”(SN 85)。它不是可以“送給”某人,也不是某人可以“送給”你的東西。禮物是“不能佔有的”(SM 27)。有人可能以主客體關係去理解何謂禮物(“瞧,這裏有份禮物,我謹此送贈給你”),但這種思考其實已經被“施”與“受”的邏輯、互換和交易的邏輯,或者是有意無意的一種獎勵(或滿足)機制等鎖死了。禮物是瘋狂的,它就是一種瘋狂。邁克爾·納斯認爲禮物就像“延異”一樣,它是一個名字,用來命名那些“沒有適當位置的東西,它是一個可作參考的點,但並不指向任何的指涉物”(Naas 1996.83)。德里達在《喪鐘》裏指出,“我們一定要拋開主客之辨纔可以理解‘送禮’是怎麼回事”(G 243)。這剛好對應本章的題目“詩之斷裂”——就是要跟(德里達在《何謂詩歌?》一文裏勾勒出來的)詩歌或詩性(poematic)決裂。德里達認爲“詩的禮物”涉及的是一種“沒有標題”、不能(被詩人或讀者)簽署並據爲己有的經驗:它“會出其不意地發生,令你喘不過氣,更會與擁有話語權及文學性的詩歌決裂”(Che 235.tr.mod.)。詩的禮物跟所有“在場”決裂,也跟所有以“何謂……”爲開頭(例如“何謂詩歌?”、“何謂禮物?”)的問題決裂(參見Che 237)。

註釋

[1]作者在這裏同時用了“gift”或“present”兩個詞,這裏指“禮物”;後者也可解作“現在”,而在德里達的體系裏亦可解作“在場”。——譯者注

[2]中譯取自:《雪萊詩選》,趙建芬等譯,石家莊 : 花山文藝出版社, 1992.226-228頁。——譯者注

[3]交錯配列法是一種修辭手法,是某種顛倒順序的對偶句,第二句往往是第一句的顛倒。最有名的例子莫過於約翰·肯尼迪的名句:“別問你們的國家能爲你們做些什麼,而要問你能爲你們的國家做些什麼。”(Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.)。——譯者注