據朱良志說,故宮博物院武英殿一次中國古代書畫輪展,一位學者對石濤頗有微詞:看其他文人畫家的作品,有一種靜氣,一種純淨的感覺,恬淡優雅,而石濤的作品卻滿紙“躁氣”。

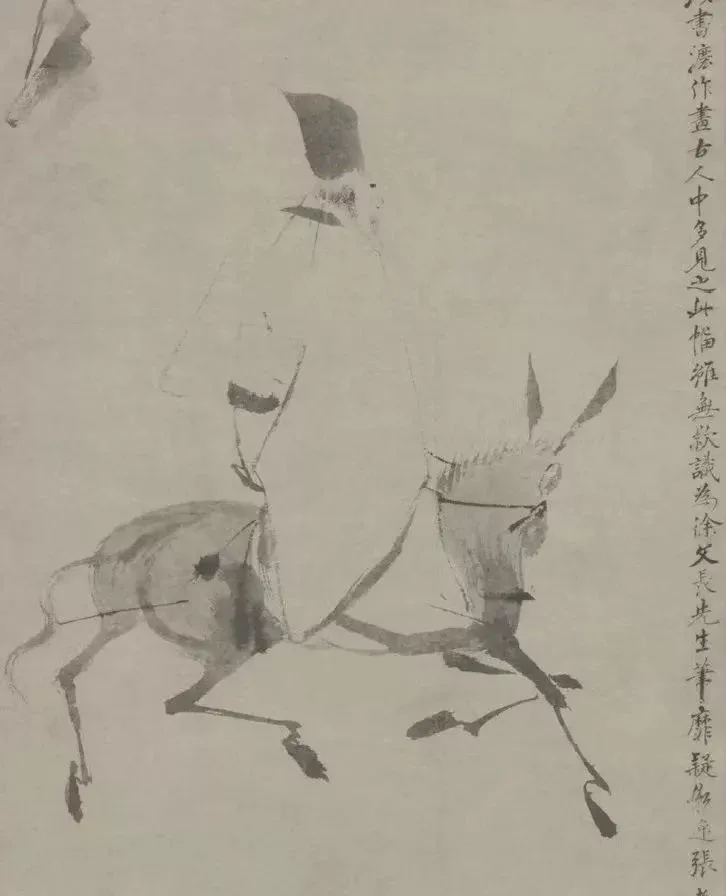

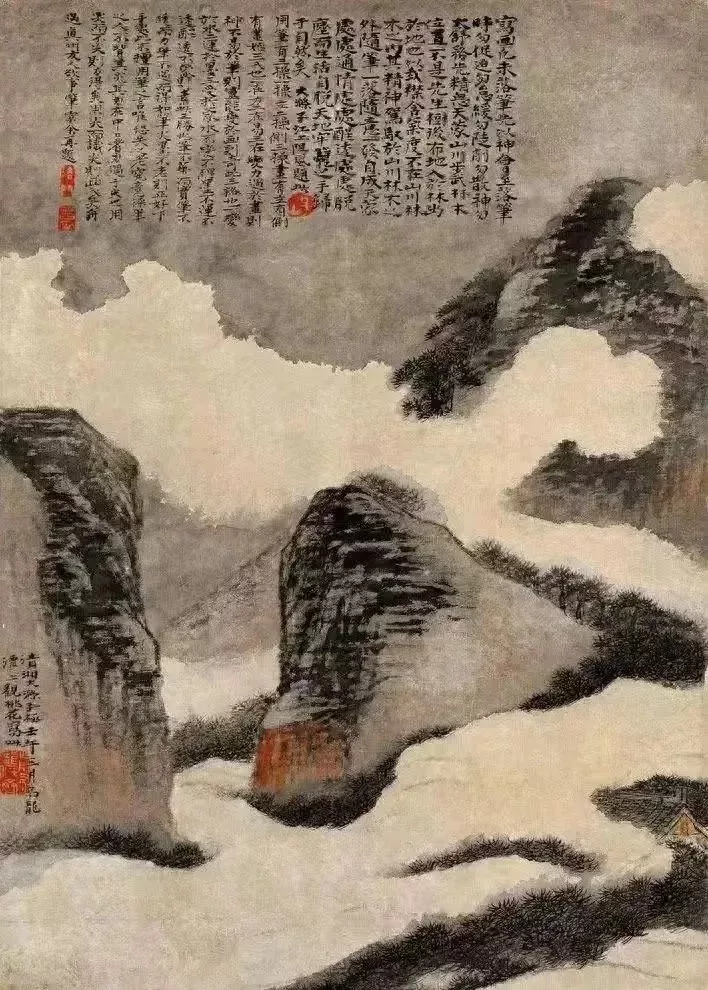

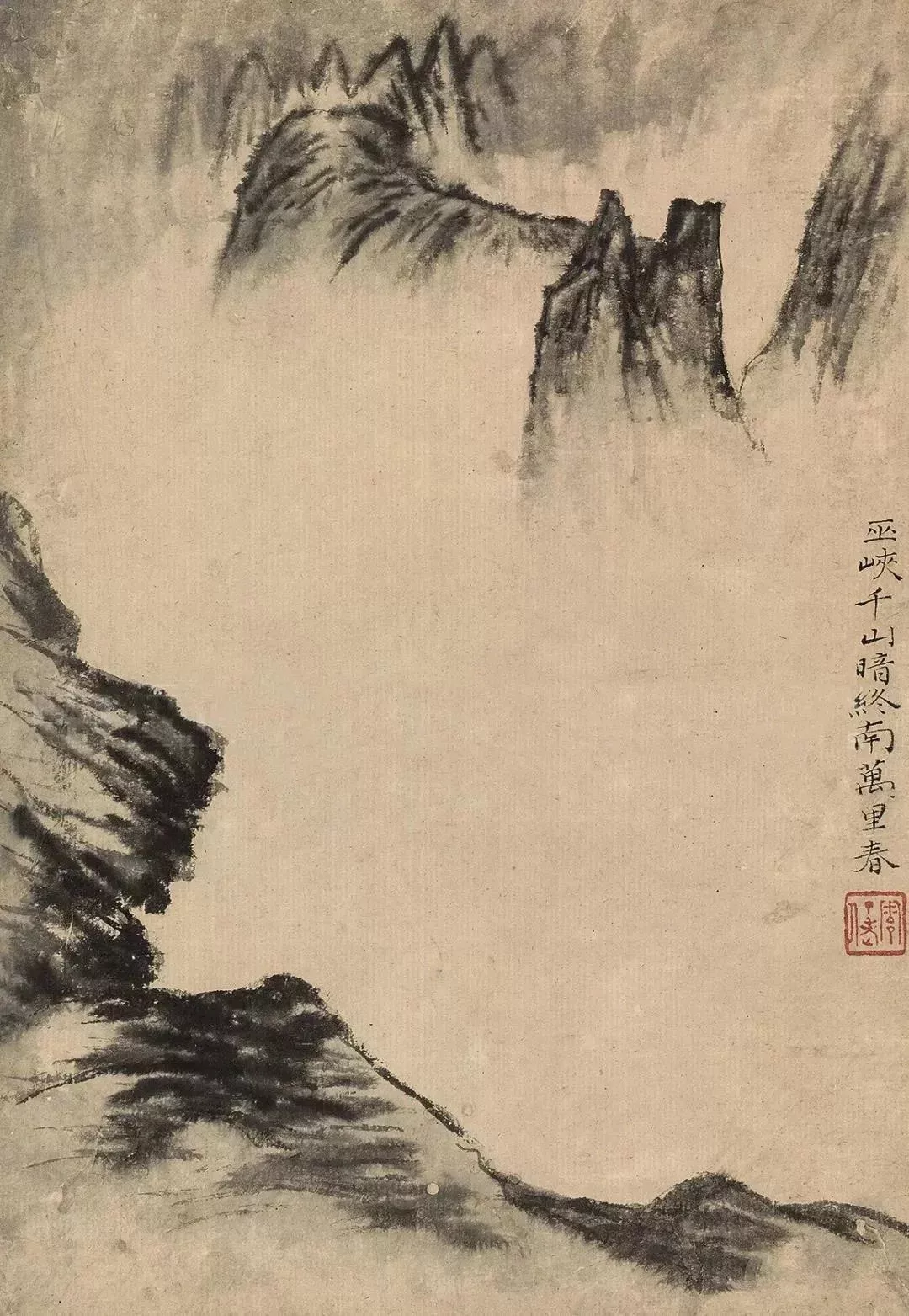

對這種評價,石濤在幾百年前就做好了心理準備,他曾對朋友這樣說:“此等筆墨,世人見之沒意味,而卻是清湘真意味。數百年來,此道絕響,都向鬧熱門庭尋討,總是油鹽醬醋。清湘老人一味白水煮苦瓜,只可與餘山道兄先生一路江上澹。”石濤一生用過許多號,“清湘老人”是其一,還有一個是“苦瓜和尚”。

石濤的“躁”也好,“苦”也好,從他的作品裏都不能感受到,也都是他有意追求的藝術境界。但又有幾人知道,他的躁裏孕育着靜,他的苦裏包含着甜?

01.我自用我法

沒有看到石濤說他受過袁宏道的影響,兩人一個是文人一個是畫家,一個在明末一個在清初,但是他們的創作理念是高度一致的。

袁宗道、袁宏道、袁中道兄弟三人是湖北公安縣人,所以叫公安派,他們的主張是“獨抒性靈,不拘格套”。按照周作人的說法,公安派在文學上的勢力,“直繼續至清朝的康熙時代。”所以我們或許可以說,石濤生活在公安派尤其是袁宏道開闢的精神空間之內。他用畫筆承繼了“獨抒性靈”的創作主張,並沉澱出自己的一套深邃完整的創作論。

袁宏道出道的時候,明朝文壇是被前後七子爲代表的復古派統治着,他們主張不讀唐代以後的書籍,不學杜甫以後的詩,寫文章呢,乾脆只學周秦諸子。結果文壇陷入抄襲、模擬、自我感動的泥潭。袁宏道發現這是一條死路,所以大聲疾呼:

“蓋詩文至近代而卑極矣。文則必欲準於秦漢,詩則必欲準於盛唐。剿襲模擬,影響步趨。見人有一語不相肖者,則共指以爲野狐外道。曾不知文準秦漢矣,秦漢人曷嘗字字準六經歟。詩準盛唐矣,盛唐人曷嘗字字學漢魏歟。秦漢而學六經,豈復有秦漢之文?盛唐而學漢魏,豈復有盛唐之詩?惟夫代有升降而法不相沿,各極其變,各窮其趣,所以可貴,原不可以優劣論也。”

真是一條寶貴的常識。秦漢人要是隻知尊古,不知道有自我,就不會有秦漢的燦爛。盛唐人要是隻知尊古,而不知有自我,也不會有盛唐的輝煌。

石濤學畫的時候,董其昌的“南北宗說”左右着當時的藝術潮流,人們通常崇南抑北,而不知其所以然。有一則石濤學書法的軼事,與王陽明“格竹子”的故事有相似的意趣。

故事說,王陽明小時候學了“格物致知”之後,決心通過“格竹子”來實踐一番,結果每日盯着竹子,廢寢忘食,但是最後以失敗告終,什麼都沒“格”出來。王陽明後來提出“心即理”的思想,認爲真理不在外部。

石濤的故事是,他小時候臨古帖學書法,心裏很喜歡顏真卿,但是有人告訴他,爲什麼不學董其昌呢,現在大家都喜歡董其昌。於是石濤改學董其昌,但是心裏並不喜歡。到了三十歲,石濤來到宣稱,見到許多古人法帖,蘇東坡的醜字法對他很有啓發,於是徹底決定不再學董其昌,而是“冥心屏慮,上溯晉魏以至秦漢,與古爲徒。”

學今也好,學古也好,都是很容易拘泥而流於形式的。“與古爲徒”則是要把自己的偏好和感受放在第一位。王陽明、袁宏道以及袁宏道的師父李贄,都非常看重“我”的價值,但他們並不反對學習傳統,他們只是要重新理清內外關係。正如李贄在《童心說》裏所說,讀書是爲了“護此童心而使之勿失焉耳”,而不是用外部義理去覆蓋、取代內部感受。

後來石濤明確總結了他與“南北宗”的關係:“畫有南北宗,書有二王法,張融有言:不恨臣無二王法,恨二王無臣法。今問南北宗,我宗耶?宗我耶?一時捧腹曰:我自用我法。”這是他的藝術宣言。假如一個藝術家失去了“我”,那麼世界上這個宗那個宗都是無足輕重的。

石濤認爲,藝術家對於傳統的態度應該是“借古以開今”,而非“泥古不化”,人不能被傳統捆住手腳和頭腦。“我之爲我,自有我在。古之鬚眉,不能生在我之面目;古之肺腑,不能安入我之腹腸。我自發我之肺腑,揭我之鬚眉。”多麼高昂的人的讚歌。

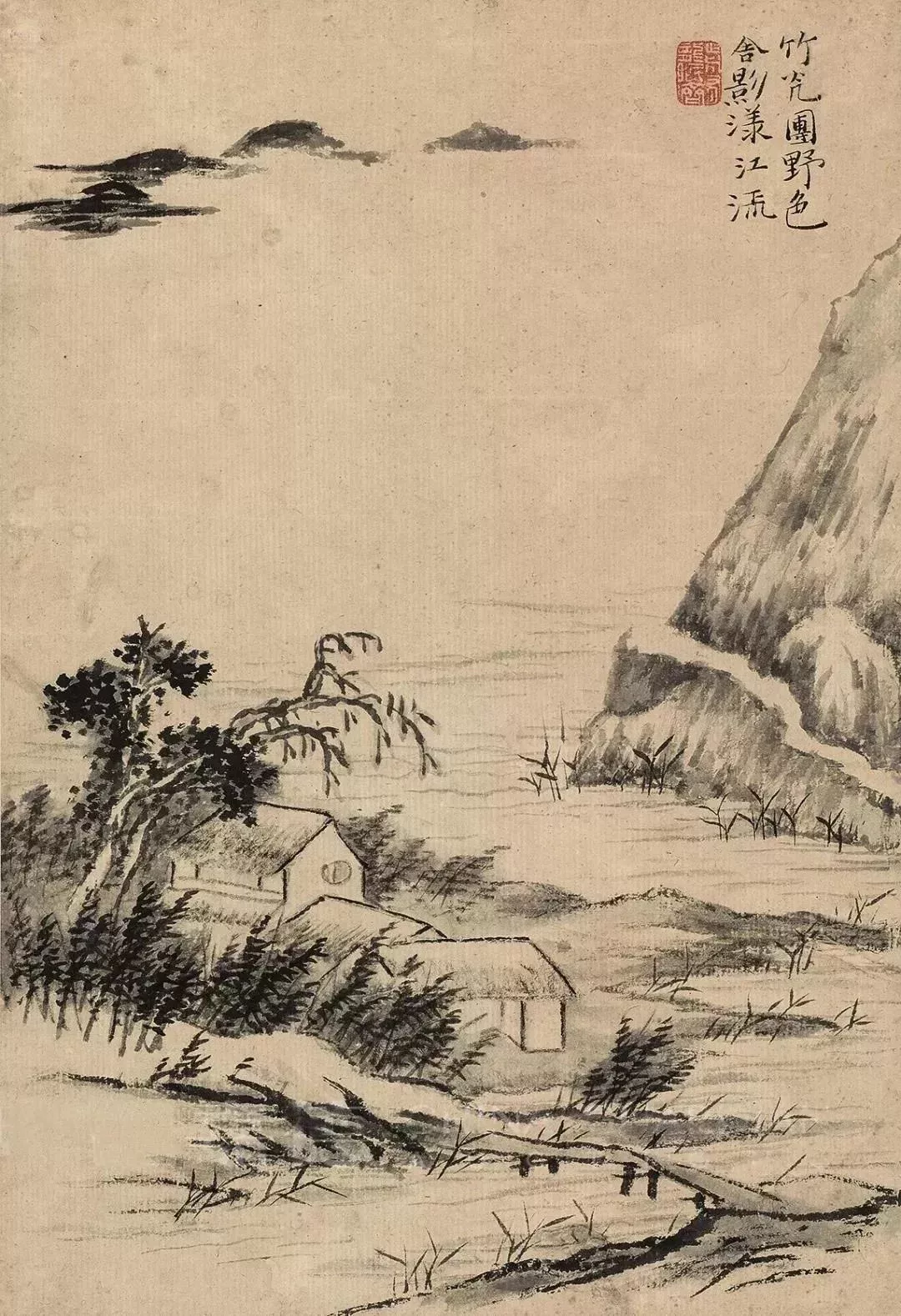

02.心入春江水

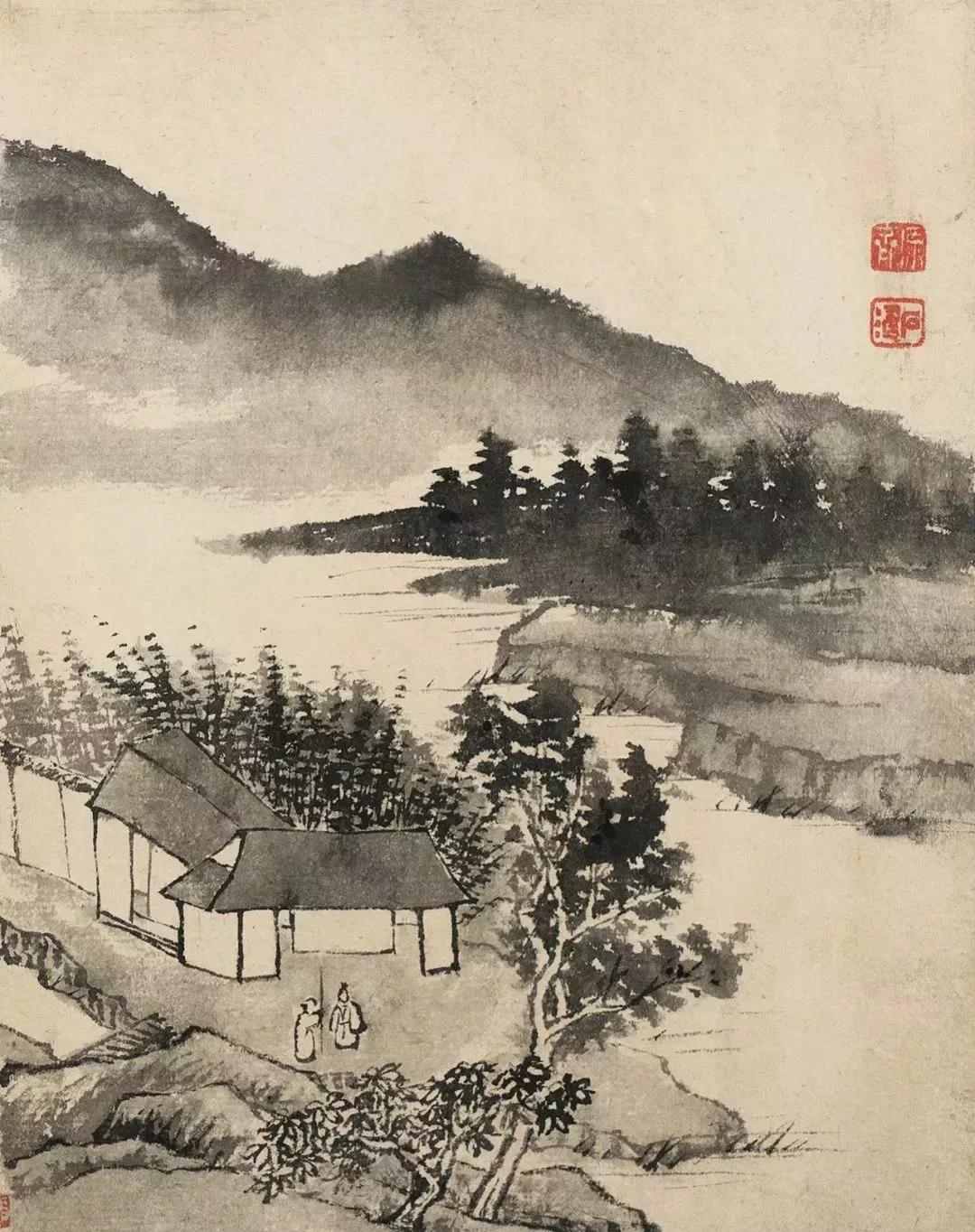

“在於墨海中立定精神,筆鋒下決出生活,尺幅上換去毛骨,混沌裏放出光明。”這是石濤《畫語錄》“氤氳章”裏的幾句話,我第一次讀到,便感覺精神爲之一振。

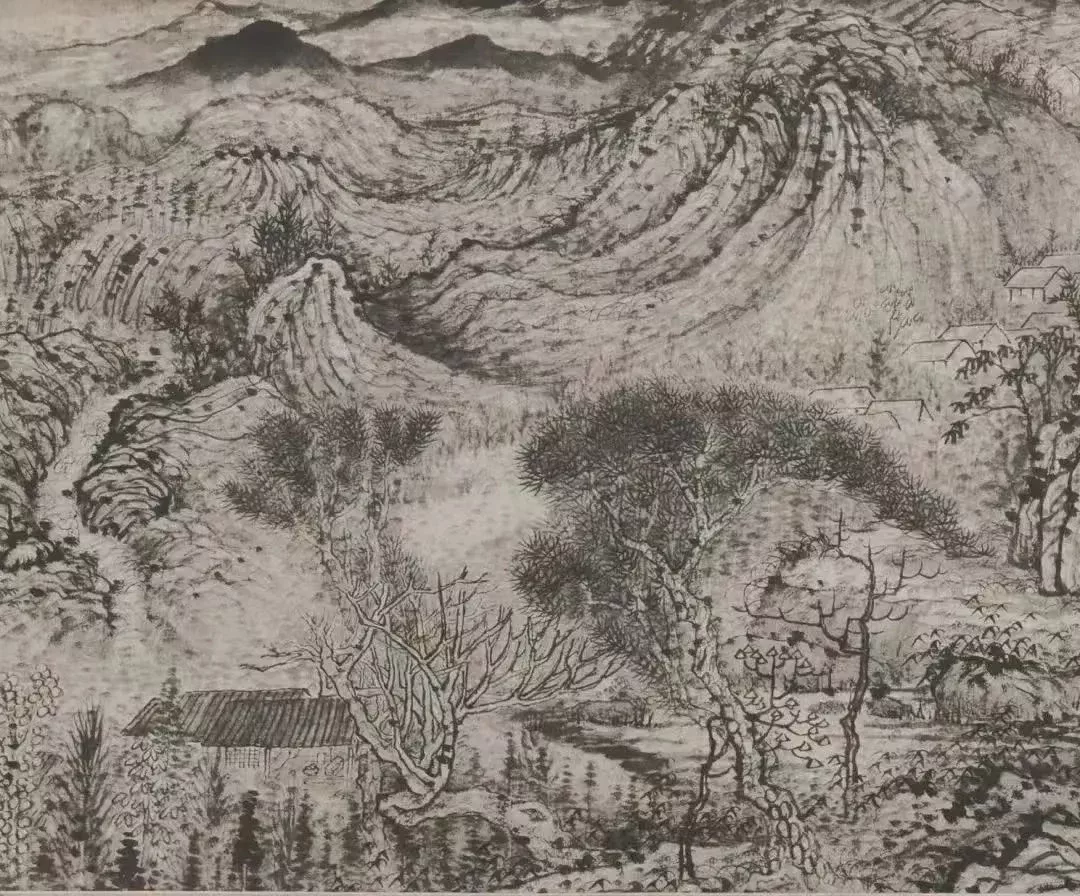

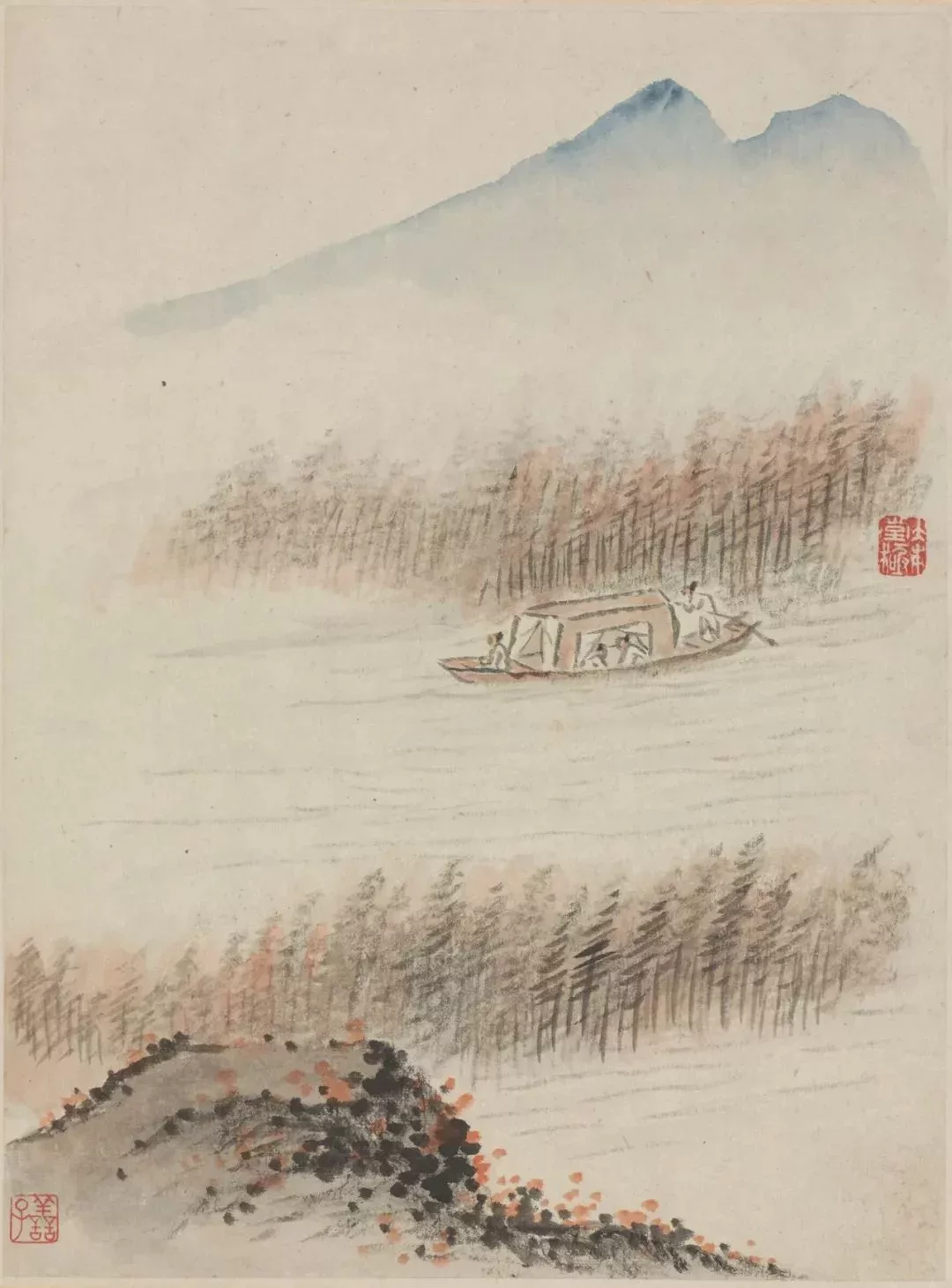

“混沌中放出光明”,既有形而上的含義,又源自他多年在紙墨間耕耘的身體經驗。他在“氤氳章”的開頭說:“筆與墨會,是爲氤氳;氤氳不分,是爲混沌。闢混沌者,舍一畫而誰耶?”從無形世界到有形世界,“一畫”可以開闢混沌,造就一個萬物欣欣向榮的微縮宇宙。

朱良志講解道:“傳統水墨畫家自稱爲‘耕煙人’,鋪紙展卷,水入硯中,執墨研磨,水墨互溶,硯中墨煙初起,案上白色紙絹如大海綿延,當此之時,畫者緣筆蘸墨,筆觸紙上,點破一片白色的世界,犁開一片雲煙,墨色滋漫,如縠紋輕散,似雲絮飄卷。”

“一畫”是理解石濤的一個核心關鍵詞,不過歷來圍繞這個詞的爭論也很多。徐復觀有一個觀點還是頗值得重視的,他說過去的詮釋者要麼“求之太高,高到形而上學的本體論上面去”,要麼“求之太低,低到作畫時的一個線條”,都不準確。徐復觀認爲,石濤只是講藝術,而不是講宇宙論本體論這套哲學,而“一切偉大的藝術家只是由人格的修養以開闢藝術的精神境界;更由技術的修煉,把自己開闢出的藝術精神境界表現了出來。”

徐復觀說,“一畫”就是“我自用我法”中的我法。我們可以理解爲,“一畫”約等於把自己作爲媒介。這是一個看似簡單其實奧妙無窮的概念。

“一畫”的“一”,來自《老子》與《莊子》。《老子》:“一生二、二生三、三生萬物。”《莊子》進一步把“一”落在了人的精神上。《莊子》:“又況萬物之所繫,而一化之所待乎。”“我守其一,以處其和。”“工倕旋而蓋規矩,指與物化,而不以心稽,故其靈臺一而不梏。”

這些語境裏的“一”是指,人的內心達到一種純一不雜的虛靜狀態,在“心”和“物”也就是內部世界和外部世界之間,所有阻隔交流的雜念都被清除乾淨,內外冥化成爲一個相互滲透的整體。

這種境界正如柳宗元《始得西山宴遊記》所言:“蒼然暮色,自遠而至,至無所見,而猶不欲歸。心凝形釋,與萬化冥合。”

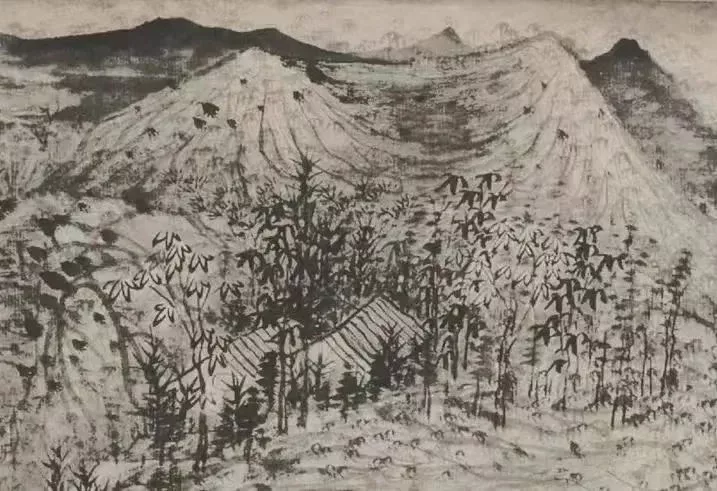

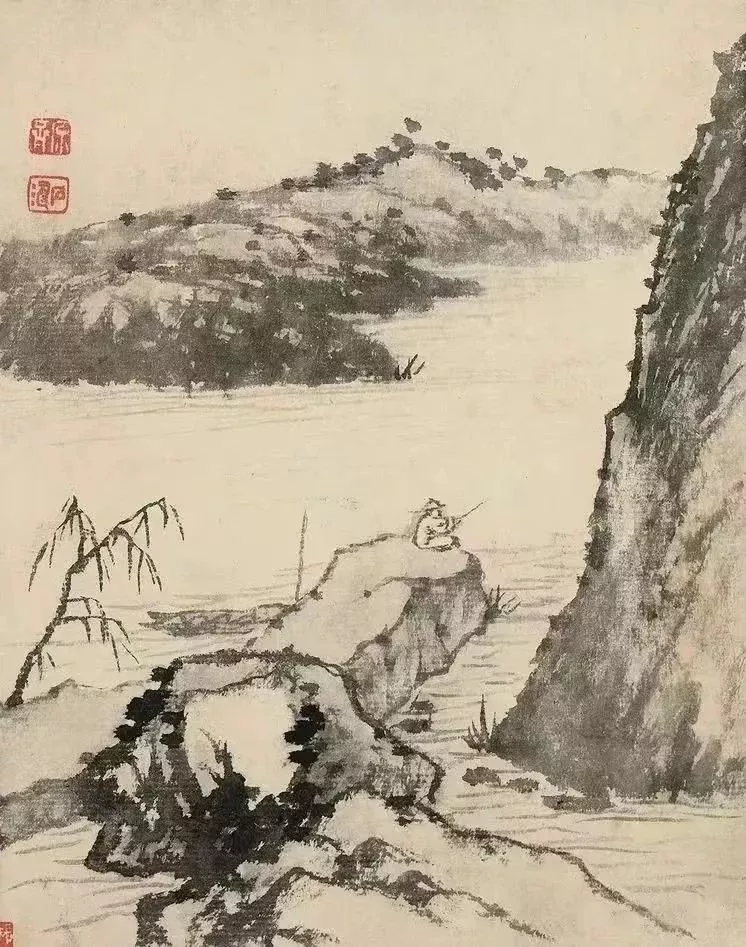

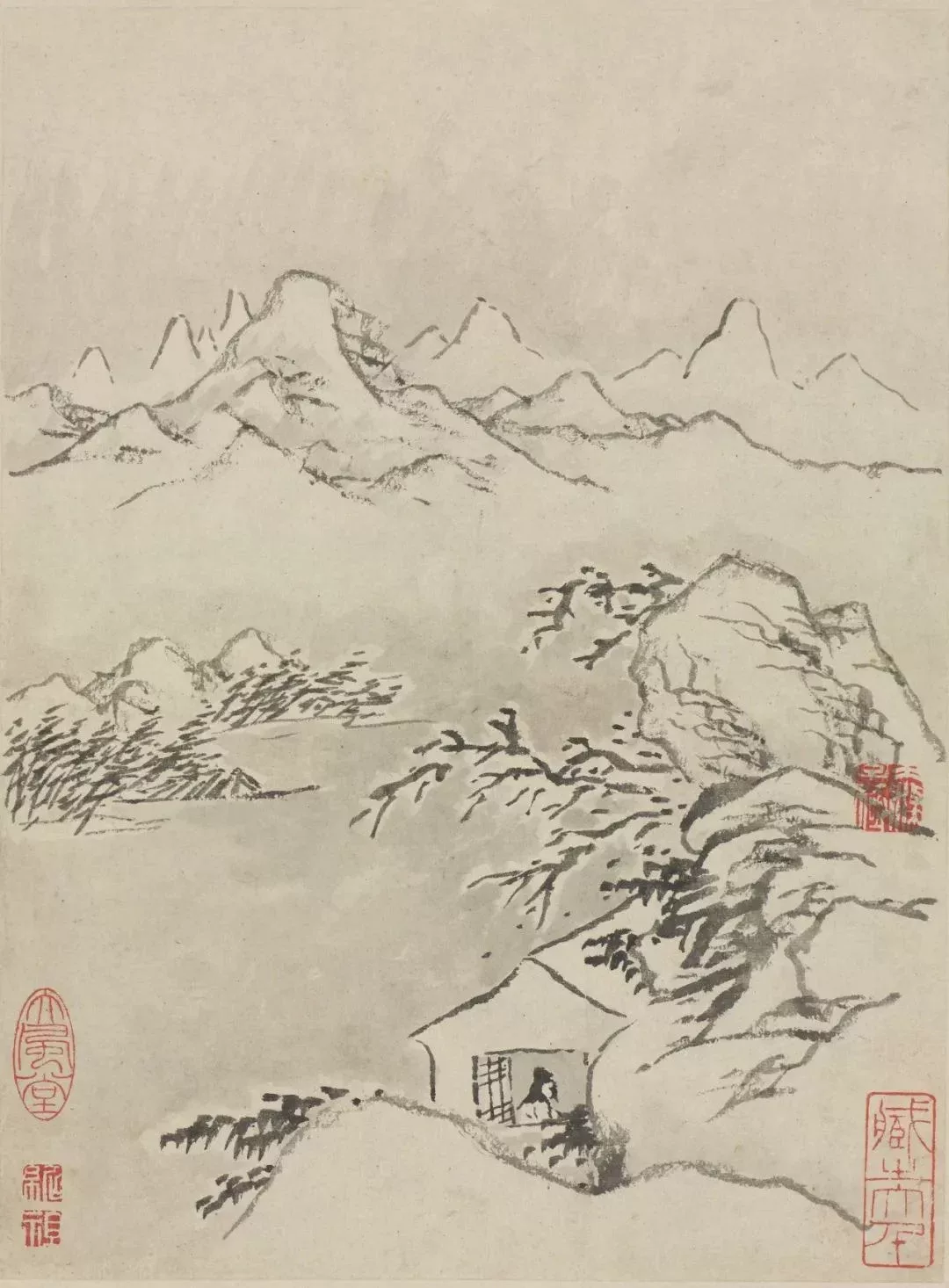

所謂“一畫”,是指藝術家在這樣一種精神狀態筆下所生成的圖畫:藝術家既不在自己之內,也不在自己之外,而在內外之間。我與山川,不分主客,用石濤自己的話說:“山川使予代山川而言也,山川脫胎於予也,予脫胎于山川也,搜盡奇峯打草稿也,山川與予神遇而跡化也。”

中國古代一流藝術家的創作體會,總讓我想起西方的印象派,印象派的崛起標誌着那種基於理性的、自認爲純客觀的、將內在情感與外在自然截然兩分的觀察與呈現方式開始動搖。在印象派之前,西方藝術受古典主義和現實主義的深刻影響,強調以理性爲基礎的透視法、解剖學和光影描繪,試圖以“客觀”的方式再現現實世界。從印象派開始,藝術家不再以中立的觀察者自居,而開始承認內外之間並沒有明確的界限。

比如塞尚相信,藝術家要“主觀地忠實自然”,他說:“我希望沉醉在自然之中,同她一起生長,像她一樣。……在一片綠色當中,我的整個大腦將會隨着樹液般的潮流流動。……一滴水包含着世界的無限和激流。”

熱內則這樣評價賈科梅蒂的青銅雕塑:“我不想說它們取得了成功,而想說是青銅取得了成功。青銅在它的生命中第一次取得了成功。”

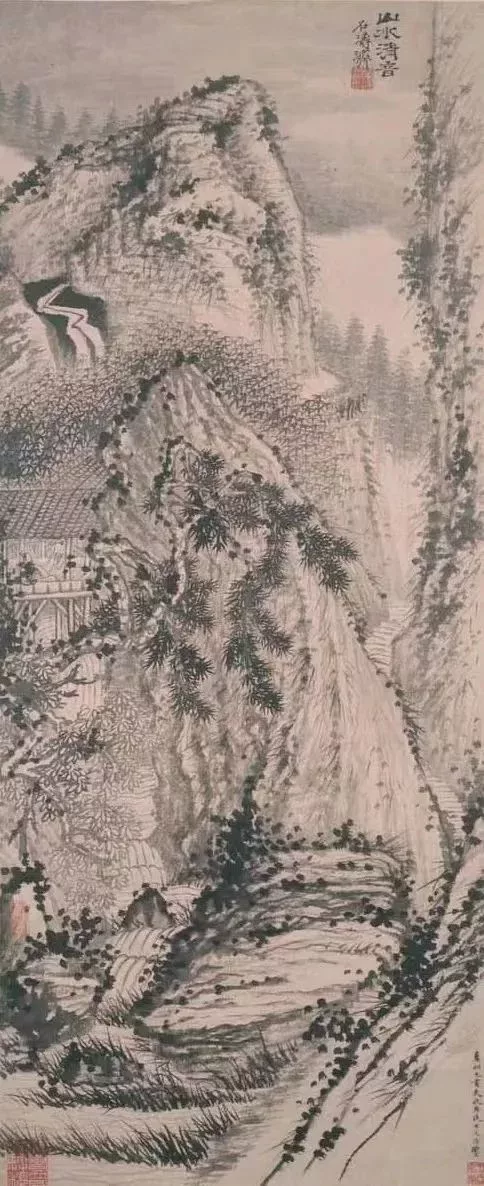

這些都可以讓我們想起石濤對山川萬物的眷戀、交融。石濤《題春江圖》詩寫道:

書畫非小道,世人形似耳。

出筆混沌開,入拙聰明死。

理盡法無盡,法盡理生矣。

理法本無傳,古人不得已。

吾寫此紙時,心入春江水。

江花隨我開,江水隨我起。

石濤把藝術家的感受能力擺在了至關重要的位置,《畫語錄》“尊受篇”講:“受與識,先受而後識也。識然後受,非受也。”先感受再認識,若是帶着預設的知識框架去感受,那就不是真感受了。“得其受而不尊,自棄也。”人的創作力得之於直接的生命創造精神,若是不尊重內在的生命體驗,就是自我貶低、自暴自棄。

在我看來,“尊受”是一個循環往復的過程:用內心把握世界,用世界把握內心。徐復觀曾頗爲激動地感慨石濤所提“尊受”二字的重要性以及長期以來所受到的忽視:“石濤提出‘尊受’兩字,便把南北宗之爭,徹底掃蕩掉;所以這是對南北宗說的頂門針,是對藝術家的歸宗立極之教。石濤的此一獅子吼,其奈三百年來無一解人何?”

行文至此,不妨煽一句情:石濤等我們很久了。