連日來,俄烏戰場硝煙瀰漫,中東地區動盪不安,朝鮮半島的緊張局勢愈發升級。

現代驅逐艦的核心職責是護航。此外,它們還承擔着偵察、巡邏、警戒、佈雷和打擊岸上目標等多重任務。回顧25年前,日本海上自衛隊的反潛系統曾令中國的核潛艇無處遁形。那時,中國核潛艇在日本驅逐艦的聲吶探測下,猶如水中的“明燈”,每一個行動都被愛宕級驅逐艦緊密監控。

今天,讓我們一同深入探討日本的愛宕級驅逐艦,揭開這艘戰艦的神祕面紗,瞭解其在現代海軍戰力中的重要地位。

簡介

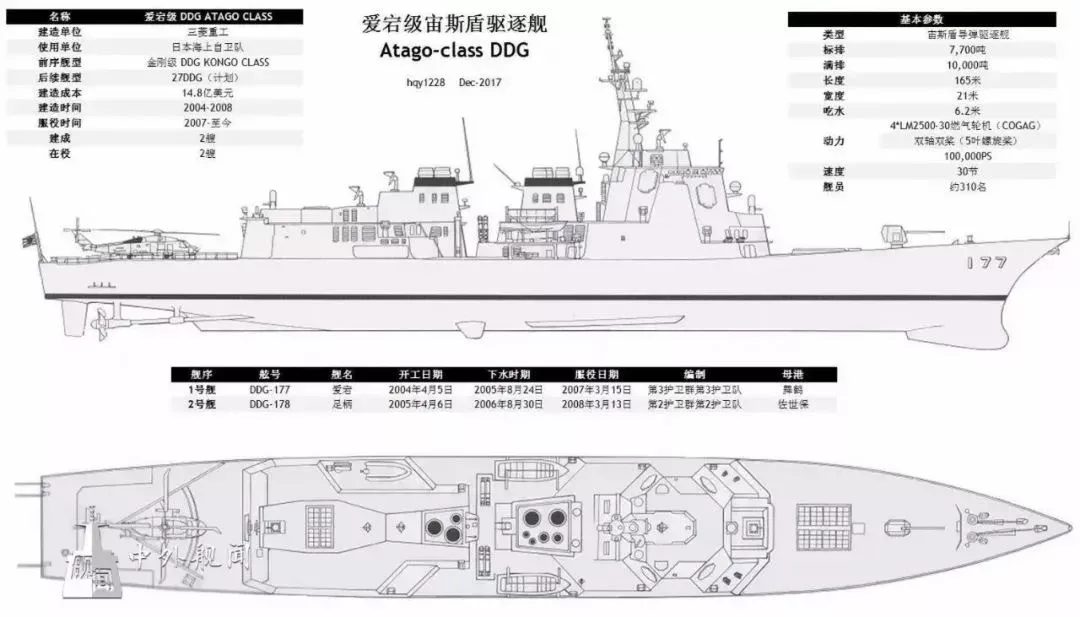

愛宕級驅逐艦(日語:あたごがたごえいかん,英語:Atago-class Destroyer),它的主要信息可以總結爲以下幾點:

基礎與發展:愛宕級驅逐艦是基於金剛級驅逐艦開發,採用了日本版阿利·伯克級驅逐艦Flight IIA的構型。

技術升級:配備了美製宙斯盾系統Baseline 7.1版本。相比金剛級,愛宕級的艦體增長了4米,增加了帶有機庫的尾樓結構,成爲日本海自第一種具備完整直升機駐艦操作能力的防空驅逐艦。

規格與能力:愛宕級的排水量比金剛級增加約500噸,標準排水量爲7700噸,滿載排水量接近10000噸。

命名與歷史:艦名來源於日本京都近郊的愛宕山。

建造與服役:兩艘愛宕級驅逐艦(DDG-177和DDG-178)分別於2004年和2005年在三菱重工長崎廠開工,2005年和2006年下水,2007年和2008年正式交付服役。

研發背景

20世紀90年代,日本以美國海軍阿利·伯克Ⅰ級驅逐艦爲藍本,引進宙斯盾作戰系統,建造了4艘裝備標準-2MR遠程區域防空導彈的金剛級驅逐艦,從而成爲繼美國之後第二個擁有宙斯盾驅逐艦的國家。

在上世紀90年代末期日本以朝鮮彈道導彈威脅爲藉口,決定在金剛級的基礎上發展新型宙斯盾驅逐艦,並於2000年12月在日本防衛廳發表的《新中期防衛力量整備計劃》中正式批准。

新型宙斯盾驅逐艦首艦愛宕號於2004年4月5日開工,2005年8月24日下水。2號艦足柄號於2005年4月6日開工,2006年8月30日下水,配屬日本佐世保基地的海上自衛隊第2護衛隊羣。艦名均沿用了二戰時期日本海軍重巡洋艦的艦名,可見其在日本海自的地位。

技術特點

總體佈局

愛宕級是在金剛級基礎上發展起來的,二者具有相同的艦體和動力裝置,不過一愛宕級在設計上吸收了美國海軍伯克級驅逐艦的特點,增加了1座直升機庫,煙囪和上層建築的形狀爲了提高隱身性能也略做了修改,外觀上和金剛級有所不同,噸位也較大。

| 特徵 | 優勢 |

| 流行的長首樓高平甲板小長寬比,高幹舷方尾設計,艦首高大尖瘦前傾明顯艦體橫向剖面爲深V型艦體寬大且明顯外飄從艦中部到艦尾型寬變化不大 | 這種艦型有利於增加內部空間,利於艦的內部總體佈置,並可以大大減輕艦體的橫搖和縱搖,增強艦艇在高速航行時的穩定性,從而使軍艦具有更好的適航性、穩定性和機動性 |

| 愛宕級和金剛級的艦橋較阿利·伯克級多了1層指揮甲板 | 更加高大 |

| SPY-1D多功能相控陣雷達4個陣面的佈置也提高1層 | 有利於擴大SPY-1D雷達的視界 |

| 艦身和上層建築採用鋼製結構重要系統均經過抗衝擊加固戰鬥部位使用高碳鎳鉻鉬鋼 | 增強防護和生存,具有很強的抗衝擊性 |

| 全艦裝設了三防(防護核、生物和化學武器)用的過濾通風系統清洗區域與艦內過濾通風系統隔離在甲板上也裝有大功率的灑水裝置。 | 在遭到核生化武器襲擊的情況下,艦內增壓系統啓動,使艙內氣壓高於外界並與外界空氣完全隔絕力 |

愛宕級基於金剛級上的改進

(1) 愛宕級在上層建築尾部設立了1座直升機庫,而金剛級僅僅配備了1個飛行平臺和燃料設施

(2) MK-41垂直髮射系統較前級增加了6個發射單元,佈局也由金剛級的前29單元(艦橋前甲板)後(甲板)61單元變爲前64單元后32單元(直升機庫頂部)。

隱身性能

設計特點:艦體上層結構採用了流線型的新隱身設計,更整潔。上層建築爲倒V字形,邊角圓弧過渡和外壁傾斜面設計有助於減弱敵方雷達回波,提升隱身效果。

結構優化:相較於金剛級的傳統垂直桁架桅杆,愛宕級使用了後傾式棱柱型桅杆,具有較小的迎風阻力和雷達反射截面。煙囪的設計也從鈍頂金字塔形改爲多面體形狀,更加低矮,利於隱身。

隱身技術應用:愛宕級使用了新型隱身塗料以及平面組合結構的直升機庫,進一步減少雷達反射截面。通過覆蓋屏蔽和絕緣材料以及安裝空氣冷卻和噴水降溫系統,有效減少熱量輻射,降低紅外特徵。

聲隱身措施:採用了低噪聲機械設備和減震浮筏技術,以及優化的螺旋槳設計,顯著降低噪聲。

侷限性:煙囪兩側的救生和工作艇外露,這在一定程度上影響了其整體隱身效果。

動力系統

動力系統配置:愛宕級使用與金剛級相同的COGAG動力系統,裝備了4臺通用動力LM2500型燃氣輪機,每臺單機功率爲25000馬力,總持續功率爲102000馬力。該艦採用雙軸雙槳推進,4臺發動機分爲2個機組,分別驅動左舷軸和右舷軸。

操作模式:在巡航狀態下,每個機組啓動一臺發動機;在高速航行時,則4臺發動機並聯工作,以提供最大推力。

隔振與降噪:爲優化反潛作業環境,愛宕級在動力系統設計中注重降低噪聲,包括將LM2500燃氣輪機安裝在雙層隔振彈性基座上,主機艙實施了隔音和防振措施,以及使用氣幕技術降低螺旋槳噪聲。

螺旋槳設計:採用了5葉大側斜可調螺距螺旋槳,進一步優化動力輸出和降低水下噪聲。

電力系統和控制:艦上裝備了3臺發電機組和1個應急電站,主機和電站的監控及全艦的損管系統都實現了中夜計算機集中管理,提高了自動化水平。

模塊化設計:與日本現代其他水面戰艦一樣,愛宕級採用了模塊化設計,這種設計不僅降低了建造成本和提升了建造速度,還便於後勤保障和未來的現代化改裝。

防空系統

愛宕級裝備的武器系統非常先進,尤其是它的導彈防禦能力,主要由以下幾個部分組成:

(1) MK-41 垂直髮射系統

愛宕級配備了96個MK-41發射單元,其中艦首64個,直升機庫頂部32個。MK-41系統是全球最先進的艦載導彈發射裝置之一,以其隱蔽性強、發射速度快、反應時間短和可全方位攻擊等特點著稱,非常適合應對高強度的飽和攻擊。

(2) 導彈類型與配置

愛宕級的96個發射單元通常裝載80枚標準-2MR防空導彈和16枚阿斯洛克反潛導彈。這種混合裝載增加了其多任務作戰的靈活性,允許艦艇同時執行防空和反潛任務。

(3) 標準-2 MR BLOCK IIIA/B 防空導彈

BLOCK IIIA:具有更長的射程和更高的精度,能夠通過中段慣性加無線電指令修正以及末段半主動雷達尋的導引方式對空中目標進行有效攔截。其彈長爲4.72米,直徑0.343米,翼展1.06米,發射質量706.7千克,飛行速度2.5馬赫,最大射程167千米。

BLOCK IIIB:引入了雙重半主動雷達與紅外線導引系統,特別適合對超視距或隱身目標進行攔截。

(4) 雷達與火控系統

SPY-1D (V) 相控陣雷達和SPG-62火控雷達:這些雷達系統與MK-41發射系統協同作戰,可以同時跟蹤和攔截多達12個空中目標。SPG-62火控雷達分別安裝在艦橋頂部和後煙囪後面,以支持精確的目標照射。

防空能力:由於標準-2導彈的高備彈量(80至96枚),愛宕級具備極強的中遠程區域防空能力。即便主要的長距離攔截嘗試失敗,艦上其他近程防禦系統還有充足的時間響應威脅,從而減輕艦艇的防禦壓力。

近防對抗

愛宕級的近程防禦系統和電子戰裝備爲這類現代戰艦提供了全面的保護,以應對各種威脅,尤其是低空來襲的反艦導彈等目標。具體包括:

(1) MK-15 BLOCK 1B 型密集陣近程防禦武器系統

佈局:在艦橋前的階梯狀平臺和直升機庫頂部各裝有一座,允許從艦首、艦尾及兩側對來襲的空中目標進行全方位攔截。

功能:系統使用電力驅動的6個20毫米炮管,發射速度高達4500發/分鐘,能夠在目標來襲路徑上迅速形成密集的彈牆,以摧毀或偏轉低空飛行的反艦導彈。

技術更新:相較於1A型,BLOCK 1B型增加了紅外搜索跟蹤裝置和改進的KU波段雷達,提供了更精確的24小時被動搜索和多光譜探測跟蹤能力,尤其在對掠海飛行的反艦導彈進行攔截時更爲有效。

(2) MK-36 MOD 12 型6管130毫米箔條誘餌發射裝置

功能:裝備有四座此型號的誘餌發射裝置,能夠發射多種不同用途的幹擾彈藥,如金屬箔條/紅外誘餌彈和箔條紅外混合誘餌彈。這些彈藥用於幹擾和誘導敵方的雷達和紅外製導武器,從而保護艦艇免受攻擊。

射程:這些誘餌裝置的射程可達2500米,允許在敵方武器接近前提前部署幹擾措施。

(3) 綜合電子戰系統(NOLQ-2)

功能:與誘餌發射裝置一起,NOLQ-2綜合電子戰系統構成了愛宕級的主動和被動電子對抗系統。該系統針對反艦導彈提供全面的電子幹擾,增加敵方攻擊的失敗幾率。

反潛系統

愛宕級艦使用的SQQ-89(V)10綜合反潛作戰系統代表了先進的海上反潛戰技術。該系統不僅提升了反潛作戰的效能,還增強了多樣化的戰術應用。以下是系統主要組成部分及其功能的詳細說明:

(1) SQS-53C 艦殼聲吶

位置:安裝在艦首的球鼻首內。

功能:作爲主/被動數字化聲吶系統,能進行主動探測和攻擊,最遠探測距離達65公里。該聲吶特別適合淺水區對低噪聲和低速航行的潛艇進行探測。

特點:使用大量高清度聽音器,能精確測距、跟蹤水下目標(潛艇、水雷、魚雷)並支持水下通信。

(2) SQR-19(V)2 戰術被動低頻拖曳線列陣聲吶

位置:安裝在艦尾左舷的水密門內。

功能:提供長距離的被動探測、噪聲測向、跟蹤和識別。拖曳聲吶的使用擴展了反潛作戰的深度和範圍。

特點:拖纜長度1700米,線陣列長度245米,最遠探測距離達130公里,專爲深水操作設計。

(3) 垂直髮射阿斯洛克反潛導彈系統

配置:16個MK-41垂直髮射單元,備彈16枚。

導彈規格:長4.87米,直徑0.358米,發射質量639千克,最大射程20公里。

功能:裝載MK-46MOD5反潛魚雷,可對水深40至1000米的潛艇進行攻擊。日本正在開發新型阿斯洛克導彈,使用97式魚雷作爲戰鬥部。

(4) SH-60K 反潛直升機

改進:基於SH-60J,機身加長0.4米,最大起飛重量增加,配備有先進低頻主動吊放聲吶和ISAR逆合成孔徑雷達。

武裝:可搭載日本自行研製的97式反潛魚雷和海爾法導彈,具備反艦和反潛能力。

特點:具有較高的飛行速度和作戰半徑,能在更廣闊的海域執行任務。

反艦系統

愛宕級驅逐艦是日本海上自衛隊的一個先進的平臺,具備了廣泛的戰鬥能力,特別是在反艦和岸上打擊方面。以下是愛宕級驅逐艦的一些關鍵武器系統和功能的詳細介紹:

(1) 90式反艦導彈(SSM-1B)

配置:2座四聯裝發射裝置,每座裝有4枚導彈,總共8枚。

性能:長5.09米,彈徑0.35米,重667千克,採用渦輪噴氣發動機,飛行速度爲0.9馬赫,最大射程150公里,單發命中率高達95%。

控制系統:使用日本研製的WPC-1A武器控制系統,也兼容魚叉導彈的AN/SWG-1A系統。

(2) MK-45MOD4 127毫米艦炮

設計:隱身設計,全自動操作。

功能:具有強大的海上打擊和精確對地攻擊能力,還可以用來攻擊低速飛機。

技術:爲美國海軍最新型號,相比前代型號,提高了反應速度、毀傷能力和自動化程度。

彈藥:能夠發射包括低成本競爭型彈藥、MK-172新型子母炮彈及其高能發射裝藥等。

(3) 標準-2 BLOCK IIIA/B 艦空導彈

用途:除了傳統的防空用途外,也可以作爲超音速反艦導彈使用。

能力:可在40公里範圍內以2馬赫速度攻擊水面艦艇。

(4) 密集陣BLOCK1B型近防武器系統

可以對2500米內的可疑船隻或高速小型水面目標進行有效攔截。

(5) SH-60K 反潛直升機

除了反潛、警戒和反艦導彈中繼制導任務外,還裝備了AGM-114地獄火導彈和機槍,可以攻擊小型艦艇。

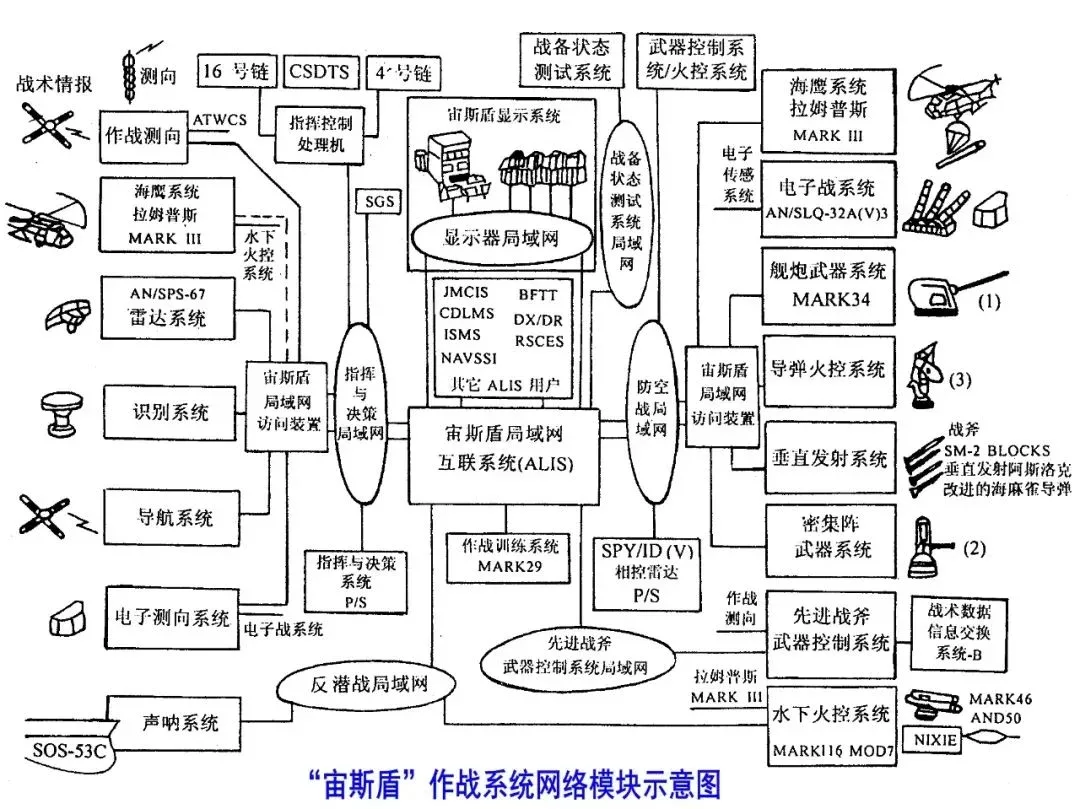

宙斯盾系統

愛宕級驅逐艦採用的基線7.1型宙斯盾系統確實代表了現代海上戰鬥系統中的重要進步,特別是在提升防禦能力和技術現代化方面。以下是基線7.1系統主要特點的詳細解析:

系統升級與計算能力提升:基線7.1型系統採用現成的商用宙斯盾先進處理計算機運作架構,顯著提升了計算速度和反應時間。與金剛級相比,運算速度提高了960倍,這種提升使得系統能夠更快地處理海量數據,提高決策效率和反應能力。

改進的雷達和傳感器技術:SPY-1D(V)相控陣雷達系統是基線7.1的核心,提供了更強的自適應雷達模式控制能力和抗電子幹擾能力。此雷達在追蹤能力上也有顯著提升,能夠進行高速追蹤和垂直搜索,特別適合探測低空掠海目標和進行瀕海環境下的操作。

強化的彈道導彈防禦功能:SPY-1D(V)雷達相比之前的版本在彈道導彈探測能力上有顯著提高,使得愛宕級驅逐艦能夠早期探測到射程遠、末端速度高的中遠程彈道導彈,從而增強了海上及區域彈道導彈防禦能力。

區域監控與協同作戰能力:基線7.1系統不僅增強了單艦的作戰能力,也提升了整個艦隊的協同作戰能力。通過提供高速數據鏈和協同作戰功能,愛宕級能夠與盟友共享戰場信息,實現更爲有效的集體防禦和攻擊操作。

功能調整與地區適應性:日本版的宙斯盾基線7.1系統刪除了戰斧巡航導彈武器控制系統,反映了日本對該系統功能的特定需求和地區安全策略的適應。此外,雖然沒有集成美國版本的遠程遙控獵雷系統,但日本海上自衛隊依靠強大的水面反水雷力量進行補充。

電子戰系統

愛宕級驅逐艦配備的NOLQ-2綜合電子戰系統是日本自行研發的高級電子戰裝備,其設計和功能特點非常值得深入瞭解。以下是該系統的關鍵功能和技術細節:

電子支持與對抗(ESM/ECM)功能

NOLQ-2系統的電子支持措施(ESM)主要負責探測、分類、識別和評估360度範圍內的電子信號。該系統通過天線組件,安裝於桅杆頂部及艦橋頂部的左右兩側,實現對廣泛頻段的信號覆蓋和高精度信號處理。

在電子對抗(ECM)方面,NOLQ-2通過積極幹擾措施(如轉發式幹擾、應答式假目標幹擾)和被動幹擾措施(如箔條幹擾和噪聲幹擾)有效應對威脅信號。

頻率覆蓋和性能:系統能夠處理的頻率範圍從甚高頻到18兆赫茲,涵蓋了大部分雷達和通信頻段。這種廣泛的頻率覆蓋使其在電子偵察和對抗任務中具有很高的適用性和效率。

幹擾技術與策略:NOLQ-2除了基本的電子偵察功能外,還具備多種幹擾技術。這包括通過發射假目標和箔條來誤導敵方傳感器和武器系統,從而增加艦船在現代海戰中的生存率。

箔條誘餌發射裝置:與NOLQ-2系統協同工作的MK-36MOD12型箔條誘餌發射裝置能夠發射金屬箔條和紅外誘餌彈,以增強艦船對反艦導彈的防禦能力。

魚雷對抗措施:愛宕級還裝備了國產的4型拖曳式魚雷誘餌,通過模擬艦艇航行噪聲來誘導敵方魚雷偏離目標。艦尾部靠近水線的部位配有專門的裝置用於部署這種魚雷誘餌。

未來升級和擴展能力:在設計上,愛宕級驅逐艦預留了空間,以便未來能夠整合日本防衛省技術研究本部正在開發的新型魚雷對抗措施。

服役動態

兩艘愛宕級(DDG-177、178)分別在2005年8月24日與2006年8月30日下水,並依序於2007年3月15日與2008年3月13日交艦成軍。由於日本政府對於朝鮮大力發展彈道導彈倍感威脅,所以兩艘這愛宕級的重要任務便是對彈道導彈進行預警與防禦。在2008年2月19日凌晨,剛結束一次遠航測試(包含在夏威夷進行實彈射擊)任務的愛宕號在返回橫須賀港的途中,於千葉縣南方的近海不慎撞沉一艘小型漁船,造成船上兩名漁夫失蹤。這件意外在日本輿論引發一陣強烈反響,受到一連串的批評。

服役影響

愛宕級驅逐艦的部署不僅僅是針對朝鮮,其戰略意義深遠,尤其對中國的影響不容忽視。隨着朝鮮局勢的升級,愛宕級被部署到黃海,黃海作爲中國海防的重要前哨,承載着關鍵的地緣政治和軍事任務。遼東和膠東半島不僅保護着中國的首都,更是承載着衆多軍事基地。

隨着中國第一艘航母在黃海進行頻繁試驗,中國的核潛艇造船廠及基地距離此地也非常近,這種地理位置讓愛宕級能夠利用其先進的探測系統,深入監控中國海軍和空軍的部署及訓練情況。這種監視能力將使得美日等國能夠即時獲取關於中國航母的運營情況和訓練活動的重要情報,進而評估其戰鬥準備狀態和作戰能力的提升。

基本規格

| 指標 | 參數 |

| 乘員 | 310 |

| 標準排水量 | 7.700t |

| 滿載排水量 | 10.050t |

| 艦長 | 165m |

| 艦寬 | 21m |

| 喫水 | 6.2米 |

| 動力 | COGAG4×LM2500燃氣渦輪機雙軸CRP 雙舵 |

| 最高速 | 30節 |

| 續航力 | 7000海里/19節 |

| 雷達 | 1×AN/SPY-1D(V) 3D相控陣雷達1×OPS-28D平面搜索雷達1×OPS-20導航雷達3×AN/SPG-62照明雷達 |

| 聲納 | 1×OQS-102 主/被動艦首聲納1×OQR-2拖曳陣列聲納 |

| 作戰系統 | 宙斯盾(Aegis)Baseline7作戰系統 |

| 艦炮 | 1×MK-45 Mod4型5英寸62倍徑艦炮 |

| 導彈 | 12×八聯裝MK-41垂直髮射系統(前64枚,後32枚)2×四聯裝90式反艦導彈發射裝置 |

| 近防 | 2×密集陣近迫防禦武器系統 |

| 魚雷 | 2×三聯裝324mm HOS-302魚雷發射管 |

| 艦載船 | 1×SH-60J/K反潛直升機 |