今天我們來介紹一型來自日本的坦克殲擊車,由陸軍技術本部設計生產的五式炮戰車,正式名稱爲“試製七釐半(75毫米)對戰車自走炮”。

在二戰爆發時,日本陸軍的主要反坦克武器爲一式47毫米反坦克炮,該炮是參考了德制37毫米PAK-37戰防炮,同時借鑑了諾門罕戰役期間繳獲的蘇制45毫米反坦克炮研製,同時該炮也作爲部分坦克主炮服役,例如九七改中型坦克,一式中型坦克等等。

這種47毫米戰防炮有着重量輕,可靠性高,生產成本低等一系列優點,此外其穿甲能力也能夠擊穿當時中國軍隊列裝的大部分輕型坦克。但隨着該炮被部署到太平洋戰區,面對美軍的M4中型坦克時,這種火炮就顯得很不夠看。爲此,日本陸軍斥巨資研製了全新的75毫米三式戰車炮,該炮是基於此前裝備的75毫米野戰炮發展而來。

到1944年,面對美軍的坦克,75毫米三式戰車炮依舊無法有效應對,爲此,陸軍決定研製一型全新的75毫米反坦克炮,並安裝在全新的車體上,這就是後來的四式中型坦克。但四式中型坦克技術難度大,量產工作遲遲無法展開,隨着美軍離日本本土越來越近,陸軍技術本部決定,將已經製造完成的75毫米新型戰車炮臨時安裝在履帶運輸車底盤上,作爲自行反坦克炮投入本土決戰。

1944年底,第一輛樣車完成製造,次年初,第二輛樣車也製造完成。根據戰車配備的武器,被命名爲”試製七釐半對戰車自走炮“,同時根據命名順序,該車也獲得了五式炮戰車的名稱。

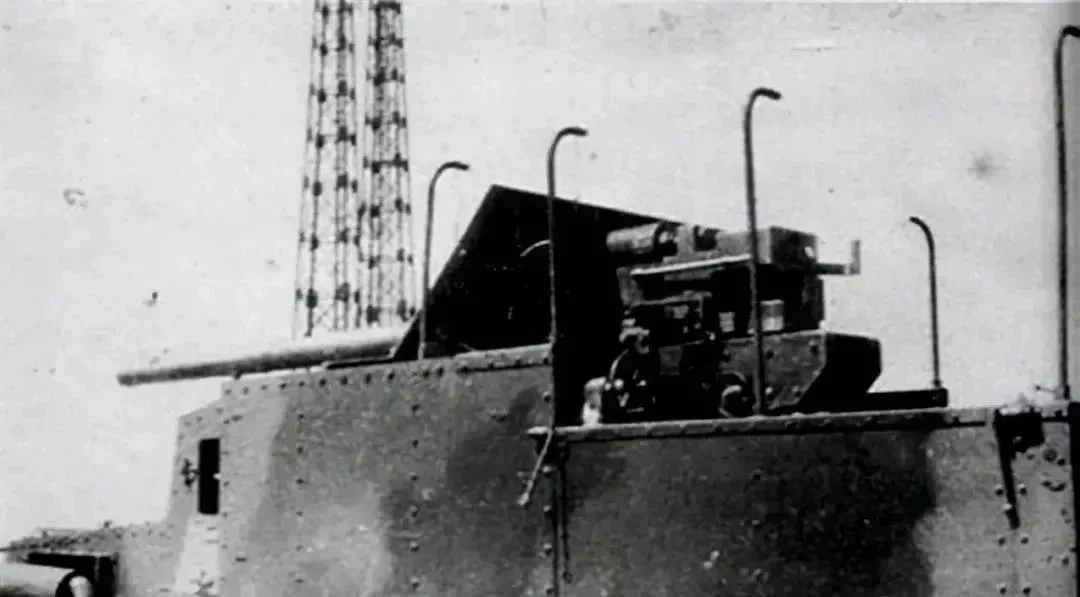

五式炮戰車使用了四式履帶式裝甲輸送車作爲底盤,該車是日本陸軍機械化部隊在二戰期間的主力裝備,主要用於牽引火炮和人員運輸。爲了減少生產成本,技術本部將炮座安裝在四式輸送車後部,車組成員6人。

動力系統方面,五式炮戰車搭載一臺直列6缸柴油發動機,額定功率只有150馬力,因此該車的最大速度只有40千米每小時,機動性遠低於同時期的坦克甚至是坦克殲擊車。作戰範圍約爲160公里,僅能在日本本土進行防禦性部署。

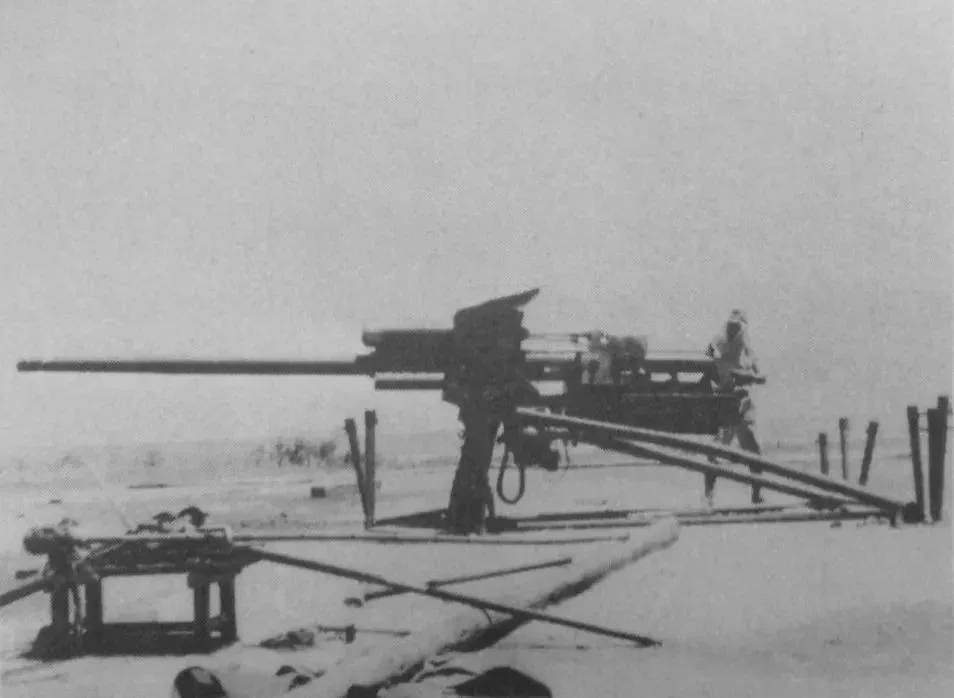

火力配置方面,五式炮戰車的主武器爲一門75毫米試製新型反坦克炮(未正式定型),主力彈種爲一式穿甲榴彈,最大穿深145毫米,此外該炮還可以發射一種新型的硬芯穿甲彈,最大穿深170毫米。輔助彈種方面,該炮主要使用90式榴彈攻擊敵軍工事等固定目標。

副武器方面,作爲原型坦克殲擊車,五式炮戰車沒有安裝任何車載機槍,也沒有煙霧彈發射器(如果車組成員往外面手拋煙霧彈也算的話)。量產型曾計劃安裝一挺7.7毫米97式車載機槍,但原型車並未安裝。

防護方面,五式炮戰車全車由12毫米裝甲板製成,採用鉚接裝甲。炮盾部分爲30毫米,頂部爲半開放式戰鬥室,引擎蓋爲8毫米。整體能夠防護輕武器射擊,炮盾部分能夠抵禦一些小口徑反坦克武器,但由於該車採用半開放式戰鬥室,因此對手榴彈,燃燒彈等武器防護能力不足。

火控方面,五式炮戰車和其他日本戰車一樣,採用東京電子工業研製的瞄準鏡,其具備黑邊小,瞄準精度高等優點,是二戰期間非常不錯的光學瞄準器材。

由於日本本土在二戰末期經常遭到美軍轟炸,因此哪怕是如此簡陋的戰車,日本陸軍也很難將其投產。1945年初,兩輛原型車進行了一系列測試,測試工作在4月份完成,原本計劃在5月初投產,但由於此時資源已經非常匱乏,加上75毫米反坦克炮嚴重難產,最終該車並未量產。

戰爭結束後,兩輛原型車被美軍運回國內測試,後來該車沒有明確記錄,可能在測試中被美軍摧毀,或是被美軍封存。