今天我們來介紹一型來自美國的重巡洋艦,世界上最後一型採用全火炮配置的重巡洋艦,由伯利恆鋼鐵公司設計,紐波特紐斯造船廠生產的得梅因級重巡洋艦。

1942年, 美國海軍和日本聯合艦隊爲了爭奪所羅門羣島,在所羅門東部海域爆發了所羅門羣島海戰。在這次戰役中,靠着強大的海空力量,美國海軍取得了勝利,但同時,美國海軍也損失了許多艦船。

戰役期間,日本海軍的巡洋艦依靠高射速艦炮,向美國海軍編隊投射了大量炮彈。雖然日本海軍裝備的8英寸(203毫米)和5英寸(127毫米)火炮在毀傷能力和彈道性能上都要遜色於美國海軍,但其依靠極高的射速彌補了這一缺點,在後續的戰鬥中,美國海軍的巡洋艦經常因爲射速慢而被日本海軍擊傷或擊沉。

爲了解決這一致命的問題,美國海軍計劃裝備一型全新的重巡洋艦。這種新型重巡洋艦要擁有遠超現役軍艦的射速,同時其火控系統也要更進一步,最好採用帶雷達聯動的火炮體系。

面對着一系列複雜的要求,負責在戰爭時期建造大型艦船的紐波特紐斯造船廠簡直一個頭兩個大。因爲其中許多子系統都還在測試乃至論證階段,而戰爭期間的軍事壓力迫使科研部門加快了研製速度,同時造船廠也加班加點的建造搭載新型火炮的船體。

由於戰爭時期對裝備的需求很大,美國海軍一開始計劃直接將新研製的主炮安裝在現役的俄勒岡級和巴爾的摩級重巡洋艦上,但新型主炮重量過大,且炮塔環不能適配,因此最終還是決定由全新設計的船體來搭載。

1946年,新型重巡洋艦首艦完成建造,同年下水並進行海試。1949年,新型重巡洋艦正式加入美國海軍太平洋艦隊服役。這一級巡洋艦按照命名規定被命名爲得梅因級。

相比於它的前輩俄勒岡級和巴爾的摩級,得梅因級優化了裝甲配置,根據此前情報部門獲得的日本新型重巡洋艦的情報,着重增強了船體中部動力艙及前後彈藥架部位的裝甲。同時該級艦的水下部分都安裝了防雷隔艙,用以防範日本海軍強力的艦載魚雷。

動力系統方面,得梅因級搭載了四臺蒸汽輪機,總輸出功率120000馬力,驅動四根螺旋槳推動艦船前進。該級艦最大航行速度71千米每小時,以28千米每小時經濟航速航行時最大航程可達10500海里。

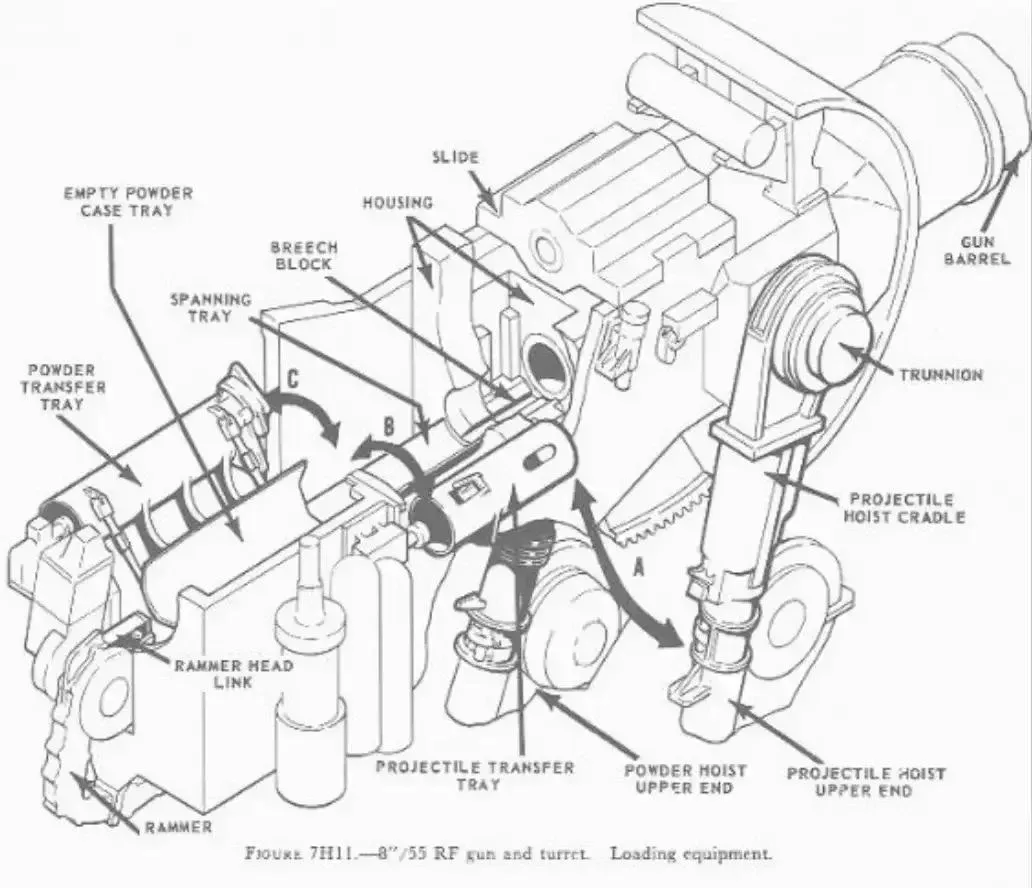

火力配置方面,得梅因級和前型艦最大的區別在於換裝了全新研製的MK-16型55倍徑203毫米艦炮,該型艦炮是世界上第一種使用全自動裝彈機的艦炮,且具備全向裝填能力(二戰期間大部分海軍艦炮在裝填時需要固定角度)。最大射速每分鐘6發,全艦搭載的9門主炮一分鐘可以發射54發炮彈,火力投射能力遠超同時期的日本巡洋艦。

彈種方面,MK-16艦炮的主力彈種爲MK-21型被帽風帽穿甲彈,最大穿深400毫米,15公里射程時最大穿深227毫米,能夠擊穿同時期大部分其他重巡洋艦。輔助彈種方面,該炮可以發射兩種不同的半穿甲彈(MK-14和 MK-17)和一種殺傷榴彈(MK-25)。

副武器方面,根據重巡洋艦在美國海軍的定位,防空是其主要任務,因此該級艦繼承了美國海軍艦船防空能力優秀的特質。其搭載了六座雙聯裝127毫米MK-12高平兩用炮,可以發射MK-46半穿甲彈(對海打擊用),MK-34榴彈和MK-31近炸引信榴彈(防空用)。此外該艦還搭載了12座雙聯裝76毫米MK-33艦炮和12座雙聯裝20毫米厄利孔MK-V防空炮用於打擊空中和水面小型目標。

值得一提的是,由於得梅因級的建成時間已經在戰後,因此該級艦在服役後期拆除了3英寸(76毫米)和20毫米防空炮,曾計劃爲其安裝密集陣近防炮,但最終沒有安裝。

火控方面,得梅因級安裝了一整套完整的雷達火控系統,包含SG和SP兩種波段的搜索雷達,SK-2搜索雷達(主炮用)和MK-25跟蹤雷達。此外該級艦在服役後陸續加裝了電子戰設備,包括多種幹擾天線,使其具備了一定程度的抗幹擾能力和電子戰能力。

防護方面,得梅因級船體裝甲厚152毫米,甲板裝甲厚89毫米,炮塔正面厚203毫米,側面爲51毫米,水線下部分厚96毫米,指揮塔裝甲厚165毫米,此外船舵還有一層額外的150毫米裝甲板保護。其整體裝甲厚度和二戰期間的重巡洋艦並無不同,但其裝甲配置相比於巴爾的摩級更加合理。

在加入美國海軍服役後,由於此時二戰已經結束,因此原先建造12艘得梅因級的計劃被砍到只剩三艘,分別爲首艦得梅因號,二號艦紐波特紐斯號和三號艦塞勒姆號。其中一號艦和二號艦分別在1959年和1961年退役,得梅因號在2009年被拆解,塞勒姆號作爲博物館被保存至今。

只有三號艦紐波特紐斯號,其在服役後進行了現代化改裝,值得一提的是,該艦是美國海軍第一艘安裝了全艦中央空調的艦船。1962年,紐波特紐斯號參加了越南戰爭,在戰爭期間,紐波特紐斯號負責在近岸海域,爲美國陸軍和海軍陸戰隊提供火力支援。1972年,該艦參加了對海防港的夜襲行動,摧毀了北越軍隊的海岸防禦工事,防空導彈陣地和一座軍用機場。

在服役25年後,1975年,紐波特紐斯號進入費城造船廠,1993年被賣給拆船公司拆解。