今天我們來介紹一型特殊的鐵路裝甲裝備,由前蘇聯列寧格勒基洛夫工廠設計生產的MBV-2機動裝甲炮車(也可稱爲裝甲列車)。

作爲傳統的陸權國家,俄羅斯對於鐵路的發展早在沙俄時期就已經開始。第一次世界大戰爆發前,沙俄陸軍建立了34個鐵路工兵連,這支部隊可以視作是最早的鐵路作戰部隊。

在隨後的第一次世界大戰和俄羅斯內戰期間,白軍和紅軍都動用了裝甲列車參加作戰,由於俄羅斯擁有東歐地區最複雜的鐵路網,雙方都利用鐵路進行機動作戰。

在對裝甲列車的使用中,蘇聯紅軍發現,需要一種機動性強的小型裝甲火車來配合裝甲列車作戰。由於當時的火車頭並不能安裝太多武器裝備,因此紅軍最早的做法是將一輛裝甲汽車的車輪更換爲鐵路行駛的路輪,這樣汽車就可以在鐵路上行駛,爲裝甲列車提供偵察,警戒和聯絡任務,同時爲步兵提供火力支援。

1920年,蘇聯陸軍裝甲列車部隊開始發展鐵路機動車輛,主要通過對現有的BA-6.BA-20等裝甲車進行改裝,安裝鐵路車輪和更換用的設備。但這種更換方式非常不方便,因此後來高爾基工廠在BA-64裝甲車的基礎上安裝了升降式車輪,但依舊存在可靠性低,機械機構複雜等問題。

由於傳統裝甲列車編組長,機動能力差,同時缺乏戰場感知能力(當時沒有無人機,戰場偵察主要靠氣球和有人偵察機)。而鐵路裝甲車火力和防護能力有不足,因此,蘇聯陸軍在上世紀30年代提出,發展一種鐵路機動裝甲炮車,具備和裝甲列車相當的火力,能夠獨自執行戰鬥任務,也可以編組在裝甲列車內作爲火炮車廂。

1937年,列寧格勒基洛夫工廠完成了機動裝甲炮車原型的製造工作,次年開始進行測試。1939年,新型機動裝甲炮車開始量產並正式服役,被命名爲MBV-2.

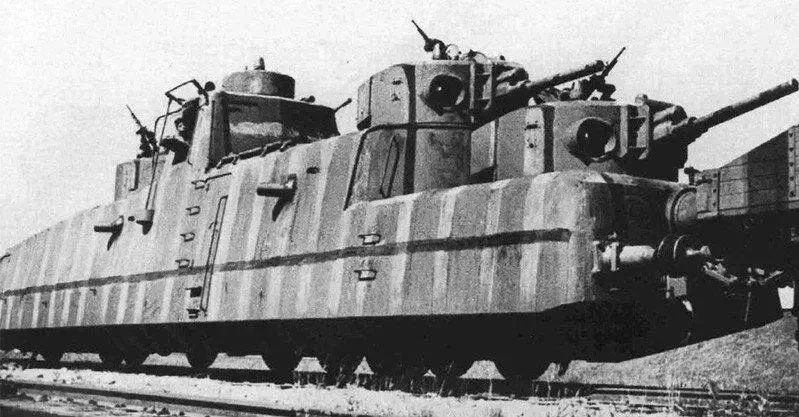

MBV-2機動裝甲炮車採用了一個五對負重輪的貨車底盤,和傳統裝甲列車不同,MBV-2的機車和作戰單元是一體的,而不是傳統的火車頭和作戰車廂分開的設計。這使得其機動性更強,戰場投影面積也更小。

動力系統方面,MBV-2機動裝甲炮車搭載一臺M17-T汽油發動機,該發動機是德國BMV-IV型航空發動機的仿製型號,最大輸出功率500馬力。推動戰鬥全重120噸的MBV-2在鐵路上的最大速度可達104千米每小時。

此外,MBV-2還安裝了GT-1000和一臺PN-28.5發電機,外加八組7STE-128型蓄電池,爲炮塔方向機,電臺和內部照明提供電力。由於該車使用了全新的內燃機,因此不需要設置煤水車,減少了重量提高了機動性。

火力配置方面,MBV-2安裝了三個T-28中型坦克的主炮塔,搭載三門KT-28坦克炮。在戰爭期間,該車的火力被陸續升級爲L-11型76.2毫米火炮,最終升級爲F-34型76.2毫米坦克炮(T-34-76中型坦克主炮)。防空武器則由一座四聯裝馬克沁機槍負責,安裝在指揮塔後部的艙室內。

副武器方面,MBV-2配備了多達8挺馬克沁重機槍和三挺DT高射機槍,總備彈接近30000發。這使其具備了強大的自持力,能夠獨立在鐵路線上執行任務。

防護方面,MBV-2全車由60毫米裝甲板焊接製成,炮塔正面和指揮塔有額外的50毫米裝甲板保護。整體防護能力和同時期的其他裝甲列車並沒有太大區別。

衛國戰爭爆發後,已經完成生產的MBV-2被編入集團軍裝甲列車營,作爲裝甲貨車使用。由於戰爭期間工廠要優先保證坦克的生產,因此很多機動裝甲炮車就只能使用前線裝甲部隊看不上的老式武器,包括45毫米反坦克炮,76毫米短管榴彈炮等等。

MBV-2在衛國戰爭期間主要部署在北方地區,其在列寧格勒戰役中發揮了重要作用,同時在芬蘭邊境負責防禦芬蘭入侵。戰爭結束後,MBV-2作爲裝甲部隊的教學用具,同時作爲道具承接一些紀錄片和電影拍攝任務,一直被使用到20世紀60年代。