陳思誠自信滿滿的《解密》,並未在市場上獲得預期中的反響。有觀衆吐槽,在《解密》身上看到的是《盜夢空間》《模仿遊戲》《奧本海默》《美麗心靈》等的影子。其實不論天才的故事還是夢的解析,都不是某個導演的專利,光明正大地“致敬”,如果拍得好,或青出於藍。

但《解密》的問題在於,它似乎像一些經典電影,又差之毫釐失之千里,最終有點“四不像”,甚至找不到一個能直擊觀衆的宣發點;陳思誠砸下重金拍攝的十場夢,固然美輪美奐,但作爲觀衆,看到的更多是脫離現實的炫技,而不是對主題的深刻闡釋。

“四不像”

在票務平臺上,如今很多電影海報都會用簡單粗暴的超大字口號,提煉出電影的看點,吸引觀衆。

《解密》就有很多款這類海報,從口號可以看出電影試圖主打的宣發點。有這麼一張海報的大字寫的是,“全家老少必看,更懂家和國”,體現電影的主旋律特徵。

《解密》確實挺主旋律的,從新中國成立到1960年代初,容金珍作爲隱蔽戰線上的英雄,在絕密情報機構701破譯加密文件,爲國家的安全作出巨大貢獻。

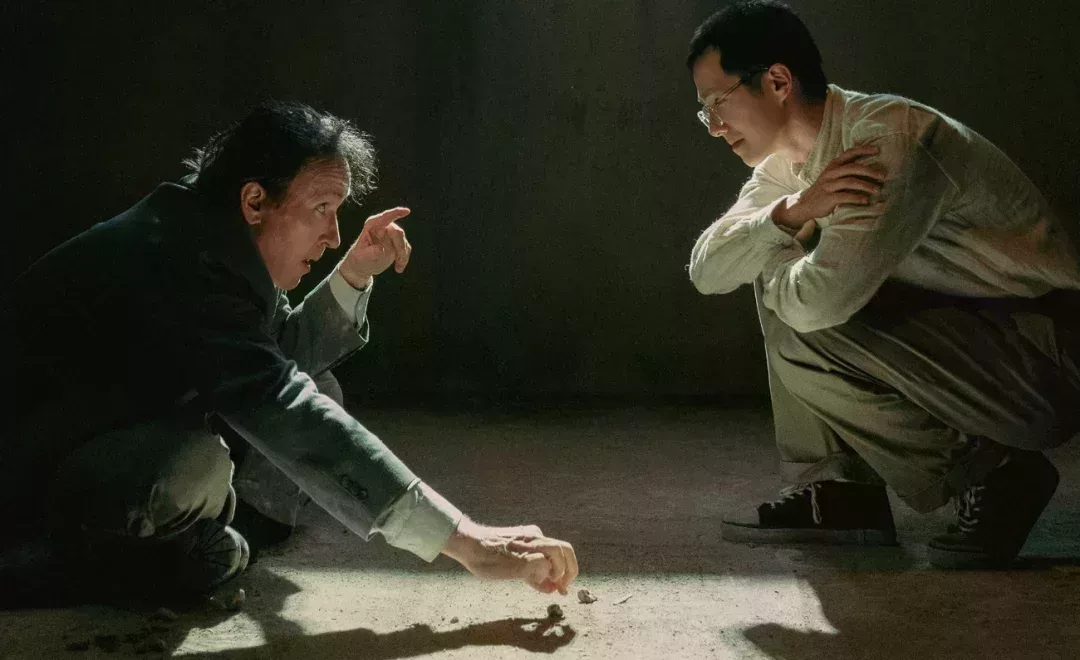

在701期間,容金珍的大部分時間都沉浸在研究和破譯工作中,沒有時間和精力去建立或維持人際關係。由於長期高強度的工作壓力,容金珍的身體健康受到嚴重影響,精神狀態也出現問題,尤其是幾年時間被“黑密”(電影中的一種情報加密系統)所困,精神瀕臨崩潰。

電影經還用容金珍與導師希伊斯的對比,傳遞出兩種不同的家國觀,展現了容金珍的無怨無悔。在希伊斯那裏,國家就是家人朋友小橋流水,是爲圍繞個人的一切“小確幸”,不論國家經歷什麼,個人只要守護自己的幸福就好。而容金珍的家國觀是“有國纔有家”——個人幸福與國家命運息息相關,哪怕犧牲自我、犧牲小家,也要爲國家貢獻自己的力量。

當下的年輕觀衆並不反感主旋律,前提是,故事本身是自洽的。一個孤僻的、在情感上疏離的天才,如何對數學以外的宏大東西產生澎湃的感情,這需要紮實的敘事建構。但《解密》中,容金珍的家國情懷來自養父的教育,以及他在兵荒馬亂的街頭遇到中槍的青年,既單薄又程式化。

陳思誠顯然並不滿足於拍一個傳統宣傳式的主旋律,所以很大膽地在主旋律中加入各種時代的“異響”。比如那麼良善的養父一家,卻在政治風波中遭遇迫害;比如容金珍在701期間,因爲工作的保密性需要,他面對的組織是“不近人情”的,個人的利益、情感和訴求,必須完全服從於命令……

所以,雖然口號式的宣傳仍不時出現,但一部分受衆仍然無法獲得完整的家國情感宣泄體驗,顯然是無所適從的。而另一方面,這種“異響”本身又虎頭蛇尾,尤其是將小說中容金珍的結局,從天才的崩潰,改成英雄油盡燈枯時的至死不悔,非常生硬。等於不同的人都想討好,結果誰都沒討好。

主旋律沒太走通,《解密》的海報還有別的口號,“中西方密碼情報大戰”。這打的是諜戰牌。

以前我們所熟悉的諜戰劇,主要是涉及情報收集,以潛伏/臥底爲核心情節。《解密》比較新穎的設定是,它以情報的破解切入。按這個邏輯,《解密》應該儘可能準確地展示密碼學原理、解碼工具和技術手段,才能讓觀衆感到信服。技術細節外,電影還需要關註解密過程中人物的情感變化和內心掙扎,通過這些元素深化觀衆的情感共鳴,並探討人性議題。

這一切,《解密》幾乎是付之闕如。看電影之前,對解密的原理一竅不通的觀衆,看完電影仍然是一竅不通,因爲容金珍的解密全靠夢境。這種違和感就像拍《潛伏》時,不是拍餘則成步步驚心地與多方敵對勢力周旋,而是拍他一直在做夢。

電影也呈現了容金珍的內心痛苦,依然是靠夢境折射,對中西對抗的大背景以及容金珍所面臨的種種壓力缺乏具象化的情節鋪墊,以至於他的痛苦有些“形而上”。《解密》的諜戰片賣點也落空。

那麼傳記片呢?準確地說是“類傳記片”。《解密》有一款羣像海報,雖然沒有大字體,但重要的主題句清晰可見,“每個人都是獨特的密碼,這一生就是解密的過程”。容金珍雖然是一個虛構的人物,但《解密》基本是按照傳記的體例在解密容金珍,可以看作容金珍的“傳記”。

同時,因爲容金珍是虛構人物,跟基於真實人物的傳記電影相比,《解密》更加自由。當然這是雙刃劍,傳記電影可以藉助於真實人物的話題度和影響力,虛構人物就不具備這樣的能量。但不論是傳記還是“類傳記”,觀衆通常都是對不平凡的人生感興趣。

容金珍的特別之處在於,他是一個天才,極致專注自己熱愛的事業,在待人接物、情緒管理、情感關係上又存在超過常人的缺陷。容金珍既具備天才超凡的創造力、想象力、專注力和毅力,也有天才脆弱、情緒化和偏執的一面。

從《莫扎特傳》《模仿遊戲》到《奧本海默》,大導演熱衷於拍攝天才,不僅僅是因爲天才的兩面性,而是天才在一個不被理解的年代裏,他的崩潰與癲狂既有悲劇的崇高性,也構成對時代的深刻反思與鍼砭。

容金珍是一個帶有脆弱與癲狂氣質的天才,他有引人探究的慾望。可惜,《解密》中容金珍的脆弱和癲狂,被更多刻畫爲他內心的不夠強大以及自我施壓,時代反而隱身了。

比如小說中,筆記本的丟失是壓垮容金珍的最後一根稻草,因爲在那個高壓時代,沒有什麼比泄露真實的內心想法更可怕;但電影中,筆記本的丟失只是希伊斯攻擊容金珍性格弱點的手段。當時代的張力關係不見,觀衆對於解密容金珍也就意興闌珊。

除了主旋律、諜戰和傳記,《解密》還有特效。有一款海報的大字寫的是,“十場夢境,顛覆想象:中國人自己的大片”,這讓人想起隔壁《異人之下》的宣傳口號“中國異能 視效爽片”。然而,《解密》中的十場夢境的特效在視覺上非常絢麗,文藝範十足,卻幾乎沒有真正的對抗和打鬥,很難進入下沉市場,反而“很好睡”。

至此,《解密》遺憾地成爲“四不像”。觀衆說它像《奧本海默》或《盜夢空間》不見得是貶義詞,哪怕像某一個都有看點和宣傳點。偏偏《解密》什麼元素都有一些,卻連差強人意都做不到。

夢的脫節

十年導演生涯,陳思誠的“產品經理”形象已經深入人心。

從《唐人街探案》系列,到陳思誠擔任監製的《誤殺》系列,以及去年爆款的《消失的她》,在票房上全都大獲成功,卻又在口碑上表現平平。而《解密》則不一樣,給人的感覺是要拍一部宏大的、深度的、文藝的、史詩的作品。

誠如電影宣傳中反覆提及的“十場夢境”,夢的確是《解密》的核心,解密實際上是“解夢”。《解密》用了大量的時間、金錢和精力,拍攝了十場不同形態的夢,紅色沙灘、靜默巨物、金色蘆葦、密碼迷宮、神祕海象人、纏繞的輸液管、坍塌的摩天輪、火車上的追殺、埃尼亞克圍成的房間等等,可以直觀感受到電影經費在瘋狂燃燒,也能感受到陳思誠對電影是心懷誠意與熱愛的。

問題在於:夢不只是夢,夢必須是容金珍內心世界的反映,必須給觀衆留下可以解析的空間;但電影中,絕大多數時候,夢是晦澀的、炫技的、華麗但空洞的、與現實嚴重脫節的。

比如夢中的蘆葦,場面確實相當壯觀,但它與容金珍的現實處境有怎樣的對應?比如製作團隊前後90天才拍攝了紅色海灘的戲,很用心很努力,但爲什麼是沙灘,爲什麼是紅色,與現實有何種必然的關聯?並不是晦澀難懂、神祕莫測,就代表電影高深、有內涵,恰恰相反,深刻的思想和複雜的情節並不排斥清晰的表達。

又比如,電影后半部分圍繞着容金珍破解紫密和黑密展開,雖然它們的破解原理截然不同,但夢境的表現手法上卻非常相似,都是通過夢境來展現容金珍的惶惑、壓力和恐懼,然後突然地,容金珍就找到了破解方式。夢境的重複、神祕、脫節,導致劇情顯得冗長且缺乏變化,不僅觀衆容易疲勞,也破壞了故事情節的連貫性。

還有頗爲致命的,雖然《解密》投入大量資源在視覺效果和場景設計上,但這些努力並未能有效地服務於敘事,反而導致文戲因爲缺乏展開空間而顯得生硬、單薄、粗糙。

這也是前文所提到的電影“四不像”的一大根源。拍主旋律,容金珍的家國情懷的建立可信度不足;拍諜戰片,缺乏解密的門道揭祕,一切都在夢裏;拍“傳記片”,容金珍的愛情線、親情線都頗爲潦草,請來吳彥祖和俞飛鴻也只是工具人,小梅和容必瑜對容金珍都情不知所起;當視效大片看吧,夢境的雲裏霧裏也讓不少人昏昏欲睡……

《解密》讓人看到了陳思誠的野心,但作爲一部商業大片,它缺乏能夠吸引觀衆的快節奏和刺激元素,而從深度和質量來看,它又缺乏靠口碑走長線的基礎。或許,陳思誠導演對自己和作品,還是需要一些更準確的定位吧。