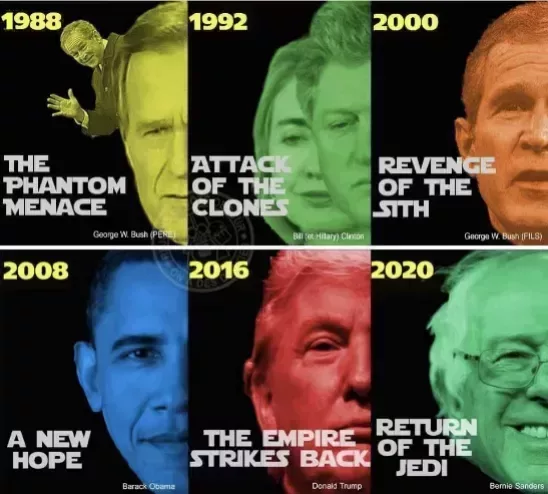

前幾年,唐納德·特朗普當選美國總統的時候,法國星戰迷社區網站「黑曲奇」(https://darkcookie.fr/)惡搞了一張圖片,將1988-2020年美國大選的結果和喬治·盧卡斯的《星戰》六部曲聯繫起來。

雖然是惡搞,但也是神奇的比喻,甚至可以說是一種「預言」。

如果我們將共和黨和民主黨視作《星戰》中的帝國和反抗軍,那麼老布什(《幽靈的威脅》、克林頓夫婦(《克隆人的進攻》、小布什(《西斯的復仇》)、奧巴馬(《新希望》)、特朗普(《帝國反擊戰》)無論從主題上還是從時間線上,竟然和《星球大戰》六部曲的人物、故事序列驚人地一致。

該網站認爲2020年的劇情會是《絕地歸來》,可能因爲個人政治傾向,作者將伯尼·桑德斯視爲新的救世主,後來我們知道,是小約瑟夫·拜登接替了他「絕地歸來」的任務。

順着這個邏輯,難道今年是《原力覺醒》?

從這種調侃和諷刺中,我們不難看出美國總統更迭和電影故事有着某種程度的內在關聯,畢竟我們今天經常說總統競選比電影還好看。

但除此之外,美國總統和電影之間還有更深度的聯繫,比如說,人們最喜歡津津樂道的歷屆美國總統的白宮放映、觀影趣味以及私人榜單。

白宮內的電影放映可以追溯到1915年,是爲當時的總統託馬斯·威爾遜放映了格里菲斯的經典影片《一個國家的誕生》,然而這部美化黑幫、歧視黑人的影片事後給他帶來了極大的麻煩。

後來,白宮一樓修建了一個私人影院,是1942年由羅斯福的衣帽間改建的。這個影院類似於一般多廳影院中的VIP廳,僅有幾十個座位,座椅奢華,有厚毛絨地毯,前排有腳凳。

歷任的白宮放映員都會記錄和整理總統所看的片單,而他們觀看影片的次數和媒體上所宣稱的喜好,則能概括出這個特殊羣體的觀影趣味。

通過各路美國媒體上的順藤摸瓜,我們可以大致歸納出以下美國總統的「最愛」清單。這些選片趣味既和總統們本人的經歷、審美相關,也和當時的時局相關:

富蘭克林·羅斯福:

《米老鼠》系列、《我不是天使》、瑪娜·洛伊主演的影片

羅斯福執政的時候恰恰是美國大蕭條時期,他的「爐邊談話」就是向當時喫不上飯的美國民衆灌雞湯的方式。爲此,他經常在辦公室觀看迪士尼公司的米老鼠系列以獲取靈感,畢竟米老鼠動畫就是讓底層民衆逃避現實的文化產品,也是他們最喜聞樂見的作品,這一點在《蘇利文的旅行》(這也是羅斯福時代製作的一部影片)中交代的再明白不過了。

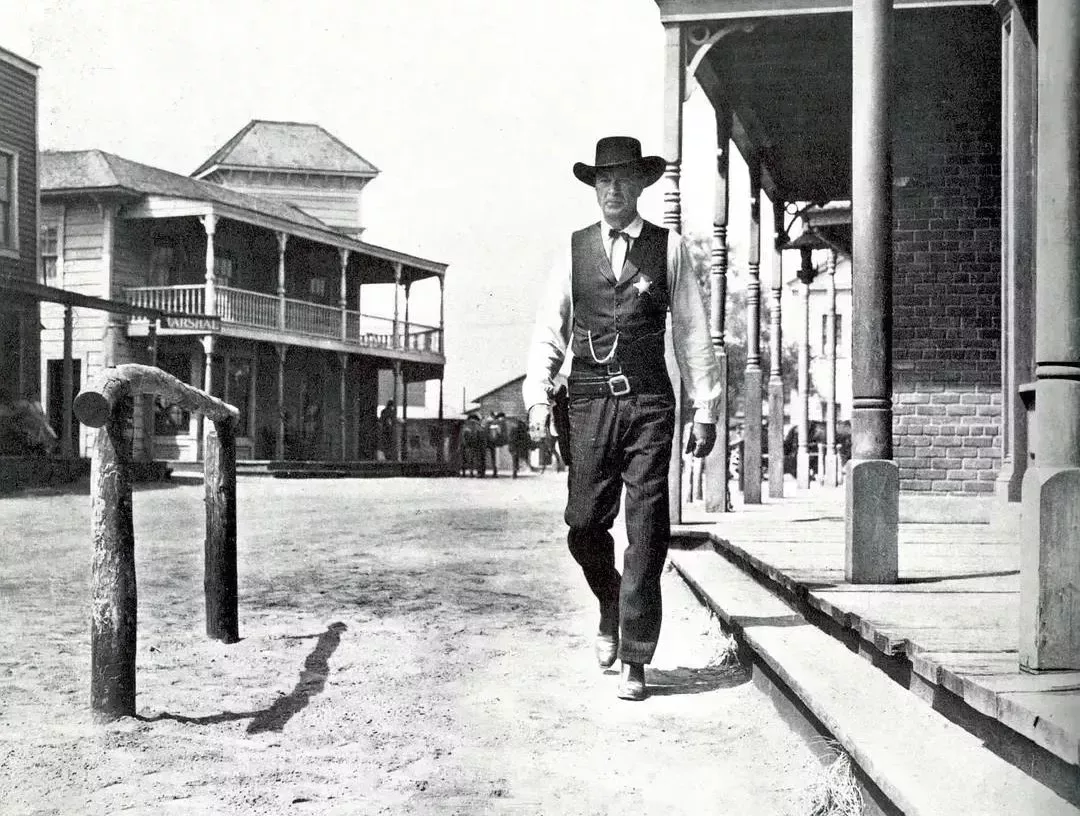

哈里·杜魯門:《俠骨柔情》(1946)

德懷特·艾森豪威爾:《正午》(1952)、《錦繡大地》(1958)

杜魯門和艾森豪威爾都是軍人出身,都來自中西部地區,也共同鍾愛西部片這一「美國神話」,並且把其中的英雄作爲自己的理想化身。其中杜魯門喜歡的是亨利·方達,而艾森豪威爾則更鐘情加里·庫珀和格里高利·派克,畢竟他本人在現實中也追求這種公義、謙和的形象。

另外,艾森豪威爾在電影方面有某種道德潔癖,當時著名演員羅伯特·米徹姆因爲吸毒被捕,他便拒看一切和米徹姆相關的影片。

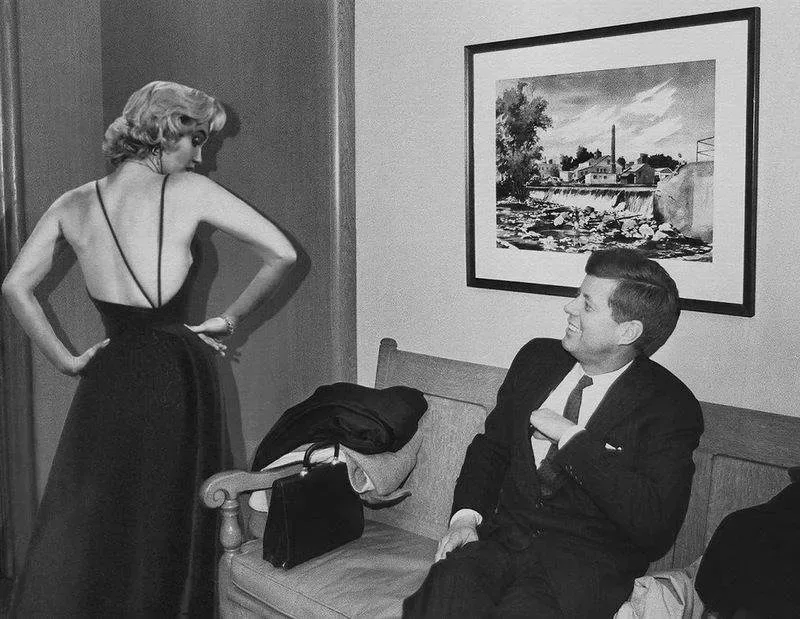

約翰·肯尼迪:

007影片、約翰·韋恩的西部片、《斯巴達克斯》(1960)、《羅馬假日》(1953)、《黑巖喋血記》(1955)、《硫磺島浴血記》(1949)、《滿洲候選人》(1962)

JFK是人中龍鳳,自己也風流倜儻,百花叢中過。因此他作爲集紳士特工和泡妞達人一體的007頭號粉絲也就不足爲奇了。值得一提的是,他在第二部007電影《來自俄羅斯的愛》上映次日就於達拉斯被槍殺了,而這部影片的改編也是因爲他喜歡這本小說而被製片商提上日程的。

他也喜歡約翰·韋恩、蘭道夫·斯科特的西部片,當然他最受人關注的就是和瑪麗蓮·夢露的地下情,1962年夢露在肯尼迪45歲生日宴上演唱了《總統生日快樂》,這首歌后來也以cosplay的形式被呂克·貝松搬到了《這個殺手不太冷》中。

因爲肯尼迪有腰背痛疾,他在白宮放映廳裏特製了一張搖椅。後來病情惡化,他不得不製作了一張矯正牀,並撐在枕頭上看。有點諷刺的是,儘管他很喜歡看電影,卻對情人瑪麗蓮·夢露主演的影片沒什麼興趣。

蘭登·約翰遜:《約翰遜紀錄短片》《搜索者》(1956)

理查德·尼克松:《巴頓將軍》(1970)《勝利之歌》(1942)

傑拉爾德·福特:《小鬼當家》(1990)

蘭登·約翰遜是個深度自戀者,他最喜歡的就是反覆看一部關於自己的紀錄片,片長10分鐘,由格里高利·派克擔任旁白。這部影片是肯尼迪遇刺後,他爲了向美國觀衆介紹自己而委託美國新聞處製作的。

類似地,理查德·尼克松這樣的高度權力慾者自然會首選《巴頓將軍》,他看了至少6遍,據說此片激勵了他拍板向柬埔寨和越南出兵;福特這種大財團出身的總統喜歡《小鬼當家》也不意外——這部影片是他退休後才上映的,而福特任職期間白宮影院近乎處在閒置狀態。

以上三人都算不上嚴肅電影迷,口味也無法說明問題。在整個美國曆史上,最大的影迷當屬吉米·卡特與羅納德·里根。

吉米·卡特:《總統班底》(1976)、《午夜牛郎》(1969)

羅納德·里根:《正午》《生活多麼美好》(1946)、《音樂之聲》(1966)、斯圖爾特及他自己演的電影

卡特絕對是美國總統中的「超級影迷」,根據白宮博物館統計,他在白宮的四年中進行了480場放映,平均每2-3晚就看一場,這讓他在一個任期內看的電影比里根在兩個任期內看的還要多(任期內看過200多部影片的艾森豪威爾只能屈居第三)。卡特最喜歡的是以水門事件爲故事核心的《總統班底》,此外他還在白宮私人影院放映過《午夜牛郎》這樣的X級影片,也算是前無古人。

另一位超級影迷里根,本身就是電影明星出身,這也讓他特別鍾愛自己演戲期間的經典影片(《正午》《生活多麼美好》《音樂之聲》以及他好友詹姆斯·斯圖爾特的影片),這也是好萊塢的第二個黃金時代。里根和其他總統的一個不同之處在於他的影片大多數不是在白宮私人影院看的,而是在美國總統行宮戴維營裏面看的。

當然,里根和電影結緣的另一個重大事件發生在1981年,剛剛任職69天的里根就被一位狂熱的影迷約翰·辛克利的影迷行刺了,根據事後呈供,這位影迷的動機竟然僅僅是爲了引起當時女明星朱迪·福斯特的注意。

老布什:《薩帕塔傳》(1952)、《最長的一天》(1962)

小布什:《老爸老媽的浪漫史》(2005-2013)、《夢幻之地》(1989)、《我們曾是戰士》(2002)、《黑鷹墜落》(2001)

后里根時代,共和黨的布什父子都屬於沒什麼文化的粗俗生意人+戰爭愛好者,他們的選片口味也是一脈相承:老布什最喜歡《薩帕塔傳》,並以此命名了自己的石油公司(Zapata Corporation);小布什的榜單上則既有《老爸老媽的浪漫史》這樣的情景劇,也有《夢幻之地》這樣的家庭奇幻片,還有《我們曾是戰士》這樣的時局影片,審美讓人琢磨不透(或者說這些片單反映出小布什根本對任何電影都缺乏興趣)。

值得一提的是,小布什TOP片單中的《黑鷹墜落》也是他的死對頭薩達姆·侯賽因喜歡的影片。

比爾·克林頓:《正午》《卡薩布蘭卡》(1942)

希拉里·克林頓:《綠野仙蹤》(1939)、《卡薩布蘭卡》《走出非洲》(1985)

貝拉克·奧巴馬:《教父1-2》(1972-1974)《卡薩布蘭卡》《爲所應爲》(1989)

和布什父子相比,克林頓·夫婦、奧巴馬簡直就是典型的文藝青年,三人均將《卡薩布拉卡》列入TOP榜單,足可見他們都有一顆「我們擁有巴黎」的浪漫心(另一種解釋則是Casablanca在西班牙語中的意思就是White House)。克林頓最喜歡的影片是《正午》,白宮放映員稱其看了足足17遍。

奧巴馬則是其中最合格的影迷,他喜歡的電影目錄很長,包括《教父1-2》《阿拉伯的勞倫斯》《爲所應爲》(這是他跟妻子米歇爾一起看的第一部影片,也是黑人導演、演員主創的影片)等等,他也是《別告訴她》的熱情鼓吹者。

通過總結他近年來在ins上曝光的年度榜單,我們會發現這種迷影傾向是有跡可循的,也就是他最欣賞多元族裔、底層生活和社會議題的影片。

唐納德·特朗普:

《公民凱恩》(1941)、《黃金三鏢客》(1966)《教父》《好傢伙》(1990)、《亂世佳人》(1939)

特朗普是里根之外唯一有過(龍套)演員經驗的人,但他的電影品味談不上精緻,雖然他TOP片單上的《公民凱恩》《黃金三鏢客》《教父》《好傢伙》《亂世佳人》都是毋庸置疑的影史佳作(這是他應Movieline的邀請而列的榜單),但他也同時表示很喜歡尚格·雲頓主演的《拳霸天下》(1988)。

特朗普本人在2007年於好萊塢星光大道留名,但他上任後的種種政策導致這顆星最終被徹底移除。他的民粹傾向和挑釁言論也籠罩着電影圈,最典型的就是公開抨擊奉俊昊的《寄生蟲》獲得奧斯卡最佳影片。

喬·拜登:

《火的戰車》(1981)

雖然拜登未必是影院的常客,但他仍然有自己的影片列表,最喜歡的就是八十年代的奧斯卡最佳影片《火的戰車》。這部影片不差,不過太大路貨,看來他的電影品味其實還不如特朗普……

目前誰是白宮最大的影迷,我們還不好斷定,但美國總統們的觀影趣味,卻讓我們有了一些不同的解讀方式。像影評人克里斯·娜莎瓦蒂就把總統最喜歡的單部影片和其在任時候的最典型歷史事件聯繫(綁定)在一起。比如《小鬼當家》說的是一個孩子留在被小偷襲擊的大房子裏,而福特則是一個幼稚的副總統搬到了以前被竊賊(尼克松)居住的房子裏。

這些解讀,或許帶有一些主觀臆斷和過度闡釋,但類似的傾向,或多或少也有部分的存在。我們在眺望理解美國總統觀影喜好的同時,也不難發現這些喜好確實承載着不同時代的意識形態、產業模式或者社會思潮。

我們可以粗略地將美國總統的迷影和美國電影產業的平行發展做一個劃分:

(1)流行商業期(1933-1963)

這個時代一直從羅斯福持續到到肯尼迪,是跨越二戰勝利前後的30年時間,也是美國躋身世界第一大國、民衆榮譽感和凝聚力最強、好萊塢片廠制度最興旺、電影類型最發達的時期。總統普遍喜歡最新的流行商業電影,他們的喜好也反過來對電影製片有一定的推動作用。

其中羅斯福時代屬於迪士尼的上升期,杜魯門和艾森豪威爾時代是西部片的黃金期,肯尼迪時代恰逢007電影的誕生。這些影片雖然風格口味不一,但都屬於古典好萊塢的「類型片」,屬於製片廠出品以及當時的流行文化。

(2)迷影衰落期(1963-1977)

這個時代從約翰遜持續到福特,總統們普遍對電影缺乏真正興趣,這與當時的好萊塢衰落、製片廠破產、更多元的休閒方式、電視的普及相關,當然也與越戰、冷戰、性解放、民主運動、嬉皮文化等社會思潮相關。

該時段也幾乎和我們常說的「新好萊塢」時期重合,當時好萊塢電影有「重返歐洲」的跡象,商業性普遍不強,除了《教父》《巴頓將軍》等個別案例外,好萊塢很少有拿得出手的具備票房號召力的大電影。

(3)瘋狂迷影期(1977-1989)

這個時代從卡特到里根,爲期12年,是斯皮爾伯格等導演再度將產業盤活的時期,好萊塢重回正軌。同時,歐洲的迷影運動也波及到美國,導致影評的興盛和觀衆的狂熱。這甚至讓卡特重新審視並喜歡上新好萊塢時期的《午夜牛郎》等邊緣類型的、富於嚴肅社會議題的影片。

里根的迷影熱情也絲毫不減,他甚至佔用自己的辦公時間看電影,曾經因爲電視上播映《音樂之聲》而逃避審閱第二天需要處理的政務手冊。

(4)老片懷舊期(1989-2020)

這段時期是前文所提到的「星戰寓言期」,跨越從海灣戰爭到當代國際反恐的30多年。從老布什到拜登,他們最喜歡的電影幾乎都是任職前的幾十年中上映的,除了小布什這個假裝熱愛時政的總統之外,沒有人將新近的影片列入自己的TOP榜單。

其中的緣由,一方面是因爲審美裝點的問題,另一方面則是因爲這段時期好萊塢的電影生產、出品質量確實已經和古典好萊塢時代無法同日而語。

通過這種雙重的軌跡變化,我們不難看出美國電影產業和美國政治均存在一種「美學的退化」,它始於1989年左右,並在小布什執政的2000呈現出一個大幅滑落的拐點——喬納森·羅森鮑姆在其著作《電影再見,迷影你好》中就堅持這樣的觀點(除了學者之外,抨擊布什及其政府的影片製作也是層出不窮)。

此時出現的伊拉克、阿富汗戰爭推動了戰爭直播和CNN的強勢興起,卻也幾乎讓戰爭大片退出了好萊塢的中央舞臺。

自此之後,無腦的科幻大片(以復聯爲代表)主宰了好萊塢產業,特效至上成爲真理,傳統的殺手鐧——劇本建構和明星魅力也已經轉入了美劇生產。

在這種形勢下,在一個排他性、霸權主義蒸蒸日上的美國,總統的「懷舊向迷影」也就成了必然的選擇,這種迷影寄託幾乎都回到了1930-1980年之間的時代,一個無論政治還是電影生產都相對純真的時代(比如拜登所喜愛的《火的戰車》那個勵志的白衣飄飄時代)。

但這已經是一個遙不可及的歷史烏託邦、一個不可能再重建的幻想了。即使將民主黨和拜登的勝利想象成《絕地歸來》,也不過是維持某種幻覺,絲毫於事無補。