老早,就知道這世上是有《戰地浪漫曲》這樣的電影,但並不以爲意。雜誌上的劇照,街邊的海報,都沒有激發我觀影的慾望。

我少時的觀影,是寧可錯殺,而不可錯放的。我怎麼會漏掉了這個,我後來視爲最佳的影片。

有一年,我還在上高中。我的同學,也是我的好友,是晚自習時,跟我提到了這部影片,他沒有說太多,只說這電影非常好。我是非常信任他的審美,那時的觀影渠道遠沒有現在豐富,我憂心於我將一輩子與這部影片失之交臂,但好事說來就來。

同學裏有一位家境不錯,和我私交也不錯,也是愛看電影的人。他家是有錄像機的,他若預感到電視裏會播映一部佳片的話,會事先把設備準備好,錄下來,再擇日細細地品玩。

我在他家,就看過他錄製的很多片子。如《老人與貓》、《諾瑪·蕾》、《飢餓海峽》、《失去夢的大街》,其中就有《戰地浪漫曲》。他一般不陪我看,他往往趁我觀看時,窩在他的臥室裏,給一些不知名的電器,修修補補。

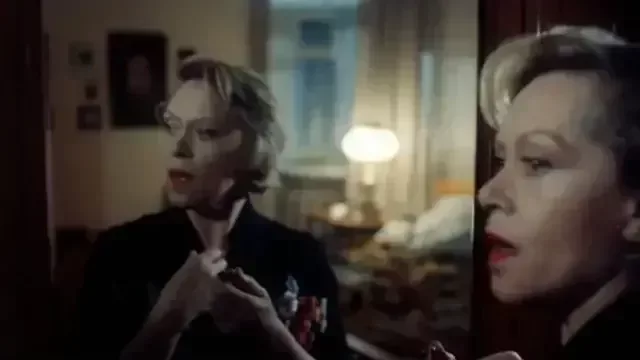

而這一次,他不出聲的,以極不雅觀的姿態癱在沙發上。他也不說陪我看,他只說這片子值得多看幾遍。放到中途,他那極沉靜的母親回來了,放下菜籃子。印象中,她就倚在門框上,把它看完了。

片子一結束,她就說不清是虛情還是真意,竟破天荒地要給我留飯,還好言好語地讓兒子去近一近皰廚。她的意思是說自己的朋友,要學會自己招待。兒子衝母親冷笑一下,就拉着我到廚房去打下手。她母親呢,則將《戰地浪漫曲》從頭至尾地看了一遍,也就是說影片的後半部分,她看了兩遍。

飯菜齊全了,我們三人坐在一起,都有些沒話找話。直到她母親提到了這部電影,我們的興致才集中起來。她母親說,影片裏講的這些事,在我們這兒也發生過,但爲什麼就沒人拍出來呢?

那天,從他家出來後,走在路上。這電影的很多情景,就控制不住地在我的腦海裏游上好幾個來回。當時,我難以歸納這些感受。但已經認定,這不僅僅是一部好電影該有的樣子,也是我們面對人世時,應有的態度。但應該有和你是否真的具備,實際是兩回事。這是我多年以後,才體會到的。

我曾以爲《戰地浪漫曲》在影史上不會有特別顯著的地位,我很樂見於此,這樣,我纔能有更多獨享的韻致。事實也是如此,雖然它在前蘇聯本土是拿到了最高獎,還入圍了奧斯卡最佳外語片,但落第了。女主角茵娜·丘里科娃摘下了柏林影后。

我少年時,購過一本《現代藝術鑑賞辭典》。最後一章是電影,它的作者是當時北京電影學院文學系的三劍客,即鍾大豐、李奕明(已過世)和戴錦華。這三人裏,我當時最愛讀的還是戴錦華,她既有詩性又非常注重感染力。

她在那本辭典裏就盛讚過《戰地浪漫曲》,稱其爲一部沒有戰爭的戰爭片。和《戰地浪漫曲》放在一起,進行評述的影片,是《戰艦波將金》《黨同伐異》《公民凱恩》《精疲力盡》等研習電影所應的,不可避免的選擇。《戰地浪漫曲》在這其中,是一種出挑,也是份提醒。更多的,對於少年的我而言,是多少帶些虛榮的心安。

是的,得承認《戰地浪漫曲》的國際地位泛泛,那些影史留名的影片,要不是在意識形態上與最先進的思想互助互愛,要不建立一套新的語言系統,去拓寬視聽表達的疆界。要不然,則是技術上讓我們的感官系統再一次被喚醒。

《戰地浪漫曲》什麼都不是,它孤零零地蜷縮在一角,等寒風吹過,卻已沒有等春天再次到來的心情。但它卻擁有電影,或所有的表達方式,最爲珍貴的事物。那就是把人當人看,相信人來自過去,來自與他人相觸的某個拐角,某個午後。相信人是孤獨的,越是孤獨越是不願意你也過上孤獨的日子。不管用什麼方法,只要真切地觸及到人之爲人,非一時一地,但又最終困在固定時空的「存在」,它就是了不起的。

我跟《戰地浪漫曲》在現實中的淵源,還可一說的是,我的一位同事來自電影世家。他的外公是長春電影譯製片的著名配音演員陳汝斌。爲這,我還和他主動套過近乎,當然,他對電影對我,都沒有太大興趣。《戰地浪漫曲》裏的男一號薩沙,就是由他外公陳妝斌配的。而他的扮演者尼古拉布爾尼亞耶夫(也做過導演),因他早年也是《伊萬的童年》的男一號。我們有時會親切地稱他爲小伊萬。

《戰地浪漫曲》之外,陳汝斌還給卓別林真正意義上的掩卷之作《舞臺生涯》代言過。兩部影片,在精神上有共通之處。都是一個卑微的男人以「愛情的名義」(僅僅是名義,而不是愛情本身)在幫助另一個卑微的女人。都是無力者在供應那點微薄的氣力,都是明知不可爲而爲之,讓善良僅成爲一種慣性,也因這慣性,人可以隨時被碾碎,被踩在腳下,爛在泥裏。但總又能在最絕望的一刻,總有一些不請自來的事物,得到了昇華。只是,你還來不及去好好地端詳它,它已經離你遠去。

《戰地浪漫曲》裏的薩沙是放映員,導演彼得·託多洛夫斯基,之所以給他安排這個角色,就是讓他和他的心上人,他的夢幻,能與卓別林相遇。那個曾經美豔不可方物的戰地皇后,人們早就忘記了她的容顏是多麼的打動人心,美的主人也忘了。但薩沙重新擦去了她歲月的封塵,在看卓別林之前,他還給她細緻的化了妝。然後在小孔中,卓別林在銀幕上起舞,他們也想舞蹈。

卓別林所有優秀的電影,講的都是因美而愛,因愛而美,然後求之不得,然後只剩下自我安慰,然後連自我安慰也剩不下。在《戰地浪漫曲》這一真正應和「浪漫」的段落裏,不是電影教會了我們什麼,而是我們與電影之間實行了精神上的平行。人們應該有電影,就像人們應該有另一種生活。一種與道德無緣的,與秩序無關的生活。它就長在人們的心裏,甚至不必去一一的實現。

讓我選出我最喜愛的電影,苛刻到只有一部的話,那隻能是《戰地浪漫曲》。「生活再怎麼艱難,也不能拒絕它,還必須以溫柔的姿態去面對它。」影片所要表述的全部思想,也就是這些。關於這部電影,其實最重要的還是去看,而不是評說。 很多年以前,我和一個剛失戀的哥們在電視上重溫了這部電影,還是覺得好得不行。

哥們看完電影后,最大的感慨是,認爲自己根本沒有戀愛,也不會戀愛,也沒有能力戀愛。他說這話的時候,並不頹唐,倒有種一掃愁雲的欣悅。不到一年,他結婚了,妻子就是那位曾讓他失戀的姑娘。婚後,姑娘動過跟人跑的念頭,被他攔住了,更大的可能,是姑娘自己覺得這念頭有些空乏。

再後來,我這哥們也愛上了別的女人,他想離婚,可種種原因沒有離成。這時,他們有了孩子。他們帶着他們的寶貝去很高檔的影樓合影。影樓裏有一張《戰地浪漫曲》的巨幅海報,是美得過分的女主人公「戰地皇后」穿着軍裝和她馬上就要犧牲的丈夫,頭頂着頭站在一起。他們就在這張海報前照了全家福。照片有種莫名的古怪,除了孩子以外,沒有一個人臉上有笑容。對了,《戰地浪漫曲》是部講述外遇的電影,是真正高尚的外遇,是一雙輕巧的手在緩緩撫摸着你傷口之外,那些保存還算良好的肌膚。

我之所以寫了這麼多與《戰地浪漫曲》有關的人與事,是因爲很少有電影,像它這樣,與人發生着深沉而持久的聯繫。

還是說一下影片的結尾,這是我看到這麼多影片後,最讓我心緒難寧的結尾。薩沙的情人爲了不破壞薩沙的婚姻,而將自己隨意破壞掉,她嫁給了當地的區委書記。薩沙站在新婚的門外,他不想送上任何祝福。他知道他和他的戰地皇后,都徹底地與幸福撇清關係。

他像一隻受傷的小狗,走在早就被凍傷的馬路上,他滑倒了。等他站起來時,他再也管不住內心的鬱悶,他狠狠地踢着排水管。那是敖德薩最冷的季節,水都凝住了。它們落下來時,是以塊狀砸向地面,並爆發出淒厲的嘶鳴。

騎警大概是以破壞公物的名義將薩沙逮捕了,當他們行走在河邊時,河的對岸飄來了一個女人的聲音。她詢問騎警:你們那兒的伙食好嗎?這個可憐的人,他四分之三的胃都留在了戰場上,他需要喫大麥粥,最好是燕麥的。不要用牛奶,要用水煮,您聽見沒有?說這話的女人是薩沙的妻子,她曾經想成全自己最愛的男人與他最愛的女人。可現在,她成全不了,那麼,她能成全她自己嗎?

騎警放了薩沙。

這對夫婦在隔河相望,他們的未來該如何繼續呢?

美好的生活不屬於弱者,不屬於善良的人,也不屬於另外一些人。

還想說的是,蘇聯電影於我,是極重要的喚醒,讓我老早就明白,電影不是用來講故事的。只要太陽照在伏爾加河上,而彼得堡的天氣不會變暖,那些很快就不會苗條的姑娘急衝衝地跑到大街上,我就知道,電影應該要有呼吸,要有真正的人在那兒喘氣。

存活於菲林間的那片遼闊的凍土,人不多,有的話,也常給人不潔之感。他們喫的簡單,穿的也不是太講究,他們愛喝酒,愛唱歌,愛在沒人看到的時候落淚。他們的電影,常常用很長的篇幅,講一件小事。印象中,很多電影有濾鏡在前面探路。我的朋友們,有的覺得蘇聯電影太抒情了。我還好,我知道人跟人之間,是能夠像他們說的那樣,越走越近的。前提是,你得在閒時能甘於寂寞,關鍵時刻又能挺身而出,二者不可偏廢,這樣才能形成一種力度,人生最優美的張馳之道,也在於此。

後來的俄羅斯電影,可以說是大不如前。索科洛夫和薩金塞夫,在我看來,都不過如此。邦達爾丘克和丘赫萊依的子嗣,也包括彼得·託多洛夫斯基的兒子瓦列裏·託多洛夫斯基,他執導的《莫斯科郊外的晚上》,就成色不佳。

他們在非常盡心地繼承着父業,但遠不及他們的前輩那麼輕鬆自如又宏大高遠。他們的憂傷不是指縫裏的水,抓的越緊,漏的越多,他們總能找來精美的器皿去盛放。

他們那些真正讓人不忍直視的憂傷,看上去有些笨重,還打了補丁,一旦有了豁口。風一吹,早就破敗的棉絮就和漫天的大雪,一道飄散在空中,讓人分不清,哪一個顏色更接近純白。