繼《馴龍高手》《瘋狂原始人》之後,導演克里斯·桑德斯攜新作《荒野機器人》迴歸。

作爲夢工廠的最新力作,它毫無懸念地取得了豆瓣8.0的高分,好於78%的動畫片及88%的科幻片。

影片改編自皮特·布朗的同名暢銷書,講述了一個關於愛與成長的溫情故事。

人類研發的智慧機器人蘿斯意外漂流到了一座荒島,被設定的原有程序統統失去用武之地,她開始學習如何與不同物種的動物打交道。她偶遇了一隻剛出生就失去父母的小灰雁,並被它當成了媽媽,他們和狐狸一起組成了臨時家庭。隨着“母子”之間情感紐帶的加深,灰雁順利長大並找到羣體歸屬,蘿斯也確立了其他機器人所沒有的自我意識。

正如大多數動畫電影,《荒野機器人》的情節也很簡單,幾乎三兩句話就能概括。原作定位偏向於子供向,但成片涵蓋了諸多讀解空間,不同年齡段的觀衆能品咂出不同的滋味。

01. 被溫和化處理的機器人覺醒

自從機器人元素嵌入影視作品,對其覺醒問題的探討就沒有停止過。人類對於機器人的自我驅動力,可謂是又愛又怕。一方面,希望它們無限接近人類的思考模式,提供更多便捷性服務;一方面,又畏懼它們過於智能,乃至掀翻人類統治的既有格局。

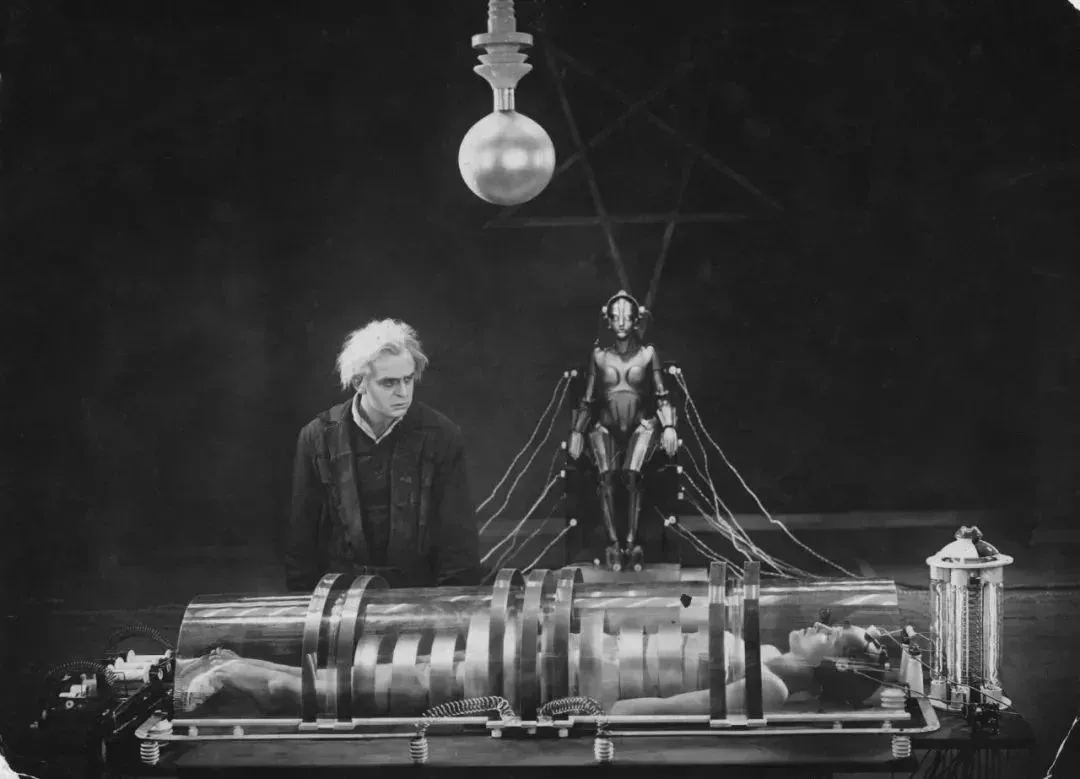

1927年的早期電影《大都會》就涉及到該議題:邪惡科學家制造了與資本家女友外形一模一樣的機器人,並讓她煽動工人暴亂,以期摧毀高度工業化的分層社會。這部默片以超前的思辨度,影響了後世的經典科幻電影。

1982年的《銀翼殺手》拋出終極拷問——機器人會夢見電子羊嗎?複製人企圖逃脫被利用的命運,當他們擁有了人類的情感和思考能力,那麼該如何界定兩者的邊界呢?此外,《黑客帝國》《2001太空漫遊》《終結者》《人工智能》《機器管家》《超能查派》等經典科幻片都聚焦於機器人自我驅動力的議題。

機器人自我覺醒之風終於吹到了動畫作品,與真人電影相比,這種覺醒被處理得更爲溫和,人與機器人的關係也更加和諧。

你或許沒意識到,《哆啦A夢》中的藍胖子也是擁有自我意識的機器人,來自22世紀的他利用各種法寶幫助大雄成長爲更好的大人。

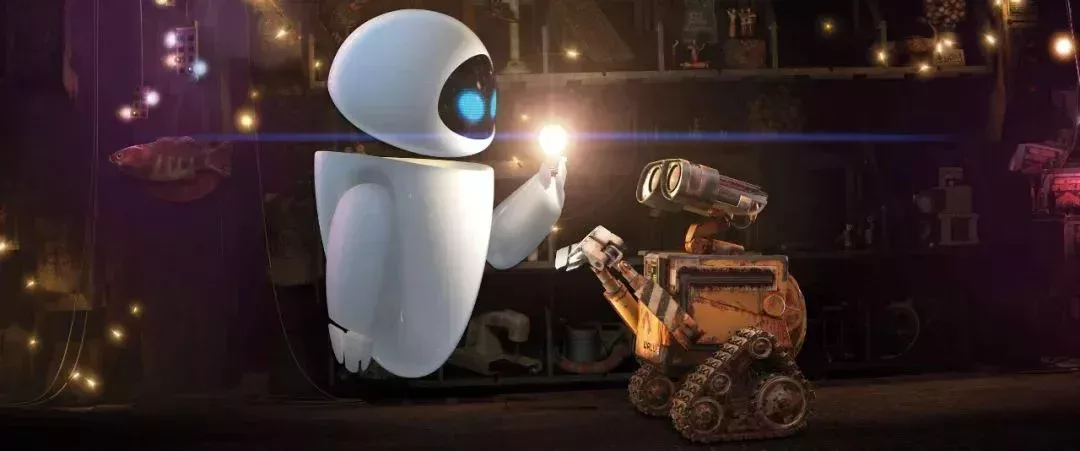

皮克斯的《機器人總動員》中的瓦力清潔機器人負責將地球恢復到適居狀態,他慢慢對人類世界的遺蹟發生興趣,還愛上了看老電影,漸漸發展出自我意識,最終帶領人類重建家園。

說回《荒野機器人》,蘿斯的同事們原本適用於人類社會的多種場合,比如可以帶領孩童打網球、幫助主婦做家務等等,所有行爲都具有“利他性”。當蘿斯降臨荒島,她並不習慣沒有清晰指令的新環境。

但很快,她遇見了需要幫助的小灰雁,並出於幾分愧疚(毀壞其巢穴)開始了培育生涯,在狐狸的指點下教會他喫飯、游泳和飛翔等生存技能。

正如狐狸所言,“你多了一個器官,那便是心”,蘿斯慢慢拋下所有程序設定,化身爲期盼吾兒速成長的母親。當人類研發中心派機器人來接她回家時,她公然違背指令,決定和自己選擇的動物家人在一起。

總的來說,《荒野機器人》裏的機器人覺醒了,但覺醒是往愛與人格化的方向,這在一定程度上打出了暖融融的溫情牌,避免了真人電影中更尖銳的AI倫理問題,符合動畫電影的治癒調性。

02. 在原子化社會發現“附近”

德國社會學家齊美爾在《大都會與精神生活》中提出了“社會原子化”的概念,描繪出城市居民生活人際關係疏離,個體成爲孤立原子的狀態,這主要是因爲社會信任度降低、社會認同感減弱所致。

移動社交工具加劇了社會原子化和個人原子化的傾向,當我們埋首於線上App交際時,會更加忽略與真實社會的聯結紐帶。

基於此,社會學家項飈提出了“發現並重建附近”的倡議,他呼籲大家與周圍的環境積極互動,把自己作爲出發的起點,首先探尋500米內的外部世界,從而對世界重建信任感。

我們其實可以把《荒野機器人》裏蘿斯的荒島交友視爲一場發現附近的運動。

她來自高度發達的未來社會,在那裏,人與人的線下交際進一步被剝奪。孩子們不再互相串門、打打鬧鬧、在與同伴的交遊中跌跌撞撞學會新玩意兒,取而代之的是機器人的陪伴,他們代行着保姆、司機、廚師、家教的職能。

按既定程序,蘿斯亦是原子化社會秩序上不可或缺的螺絲釘,但荒島之旅改變了這一切。大雁、狐狸、負鼠、犀牛、棕熊……不同的動物有不同的語言、習慣和生存法則,只有與之建立深度聯繫,才能更好地生存於此。

蘿斯是闖入者,亦是學習者,她與動物積極交際,早期確有那麼幾分“熱臉貼冷屁股”的意味,但隨着以心換心和互幫互助,大家向她敞開懷抱,如接納萬物一般接納了她。

正因爲蘿斯重建附近、重啓社會化生存,原子構成分子,再形成整體,這才構建出影片的高潮劇情——她與動物齊心協力,共同抵禦天災(寒冬降臨)人禍(人類追蹤)。

03. 世界破破爛爛,萌物縫縫補補

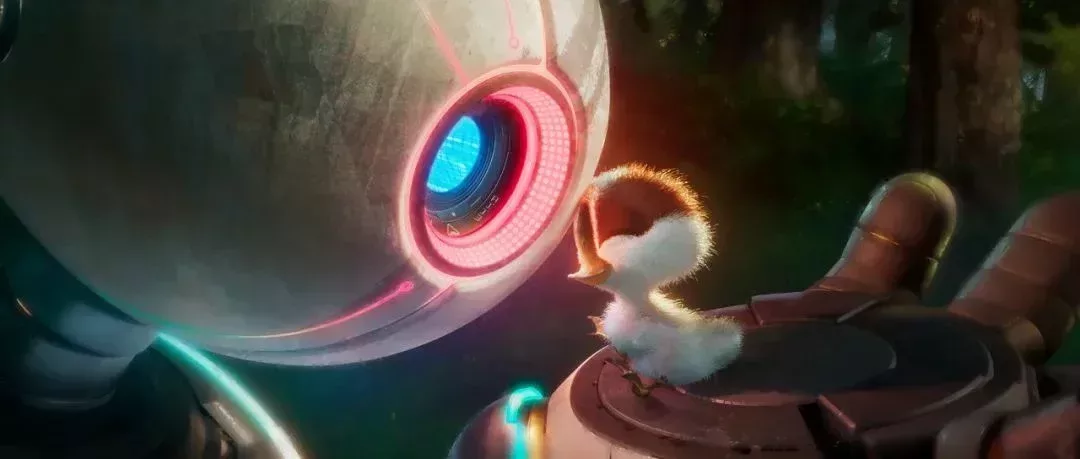

《荒野機器人》給人的第一印象是:視覺上的好看。

製作團隊使用手工繪製+CG特效的方式,呈現出別有洞天的荒野烏託邦。

枯葉成蝶、大雁南飛……這些生動的畫面都是由藝術家在數位板上一筆一畫精心繪製的,因此動物的形象更傾向於傳統的二維動畫風格。高科技產物的機器人蘿斯則由CG電腦特效設計生成,其強烈的立體感與周圍環境形成了鮮明的對比。

《荒野機器人》融合了二維與三維的質感,前者的生動性和後者的動態感相互融合,優勢互補,使視覺效果大大增色。

視覺愉悅通常能夠帶來令人舒緩的感官體驗,這也是動畫電影之於成人的療愈意義。雖然我們擁有了成年人的外殼,但大多數時刻只是戴上盔甲應對外界風雨,對待動畫中的柔軟萌物則毫無抵抗力。

爲什麼毛茸茸的灰雁、狐狸等擬人化動物會觸動觀衆心底的那根弦?

這涉及到生物學的“嬰兒面孔圖式效應”。

圓溜溜的大眼睛、胖乎乎的圓腦袋、搖搖晃晃的短小四肢,隸屬於人類幼崽的可愛特徵極易激發成人的積極情感,大腦通過多巴胺能獎賞系統分泌出愉悅感。

紛紛擾擾的世界爲成年人的情感黑箱不斷加碼,隨着被壓抑的慾望、未解決的衝突越來越多,隱藏的負面情緒也澆灌在了潛意識中,而大多數優秀動畫作品提供了情緒短暫釋放的出口。

或許《荒野機器人》的故事不夠新穎,但還是推薦對大自然充滿好奇的兒童和急需一劑療愈良方的成年人。

100分鐘的光影之旅,足夠換個心情,在黑暗中孕育一場綺夢。