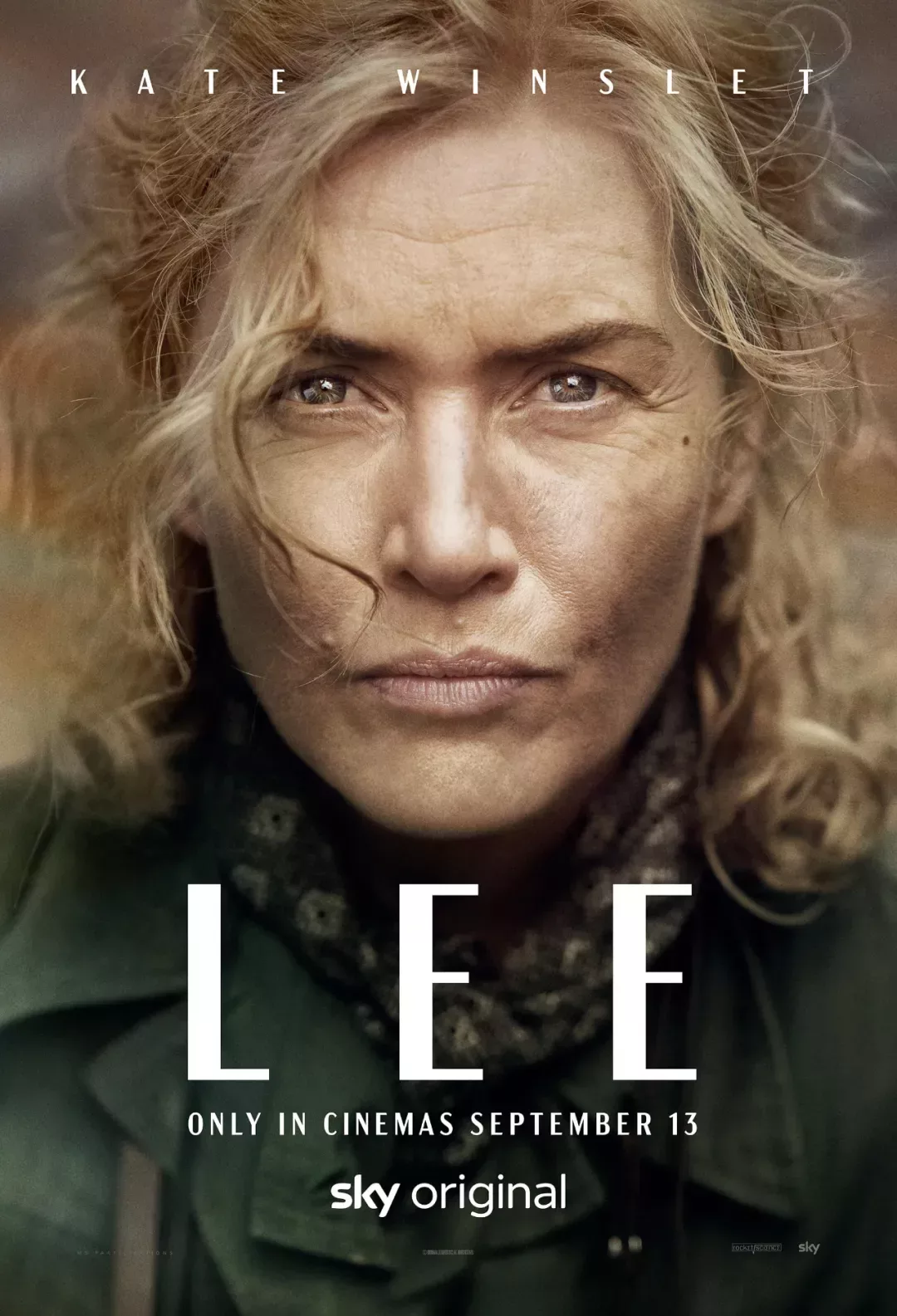

在凱特·溫斯萊特主演的新片《李》的海報上,女主角李·米勒的面孔,在淺焦攝影下顯得格外清晰,凌亂的金色髮絲,硝煙留下的灰痕,讓李·米勒宛如穿越歷史,鮮活地出現在我們面前。

尤其是她那雙無比銳利的眼睛,彷彿洞悉世間一切。

藉由這雙眼睛我們得知,“看見”是這部女性傳記片最重要的主題。李·米勒生前到底目睹過什麼?她拍攝的照片人們在意嗎?而李·米勒代表的女性羣體,是否曾被漠視?

這些極具思辨意味的主題,讓《李》不只是一部簡單的傳記片,更是有關歷史真相和女性價值的深刻作品。

該片導演艾倫·庫拉斯,曾是《暖暖內含光》的攝影指導,藉着這部戲的緣分,她和女主演凱特·溫斯萊特相識。

某天,庫拉斯在逛書店時,看到李·米勒的傳記書,並寄給了溫斯萊特一本。多年之後,溫斯萊特打算開拍李·米勒的傳記時,想起了庫拉斯這位舊友,便邀請她執導本片。

由於《李》的製作週期過長,從籌備到殺青耗費了八年,加上戰爭場面燒錢甚巨,資金一度緊張。溫斯萊特作爲製片人,還自掏腰包,爲全體演職人員支付了兩週工資。

溫斯萊特爲什麼會對這個項目如此在意?原因或許跟李·米勒的傳奇人生分不開。

1907年出生的李·米勒,在父親的影響下自小喜愛攝影。18歲時搬到巴黎後,她在學校進修了燈光、服裝設計等專業。

到了20年代中後期,李·米勒在機緣巧合下,搖身變爲《時尚》雜誌的名模,成爲不少頂級攝影師眼中的紅人。

在30年代,李·米勒不僅遊走於時尚圈,更在歐洲的前衛藝術圈中,成爲光彩奪目的寵兒。

超現實主義藝術家曼·雷是她的情人和老師;立體主義繪畫大師畢加索是她的朋友;而先鋒電影大師讓·科克託被李·米勒的美貌深深吸引,在《詩人之血》裏把她塑造成一座雕像。

不僅如此,二戰爆發後,李·米勒還親赴前線,做起了戰地記者,拍了不少歷史價值極高的戰爭作品。與此同時,她還用照相機記錄下集中營裏那些不爲人知、罪惡滔天的景象。

可以說,李·米勒的名氣,不只是因爲她與頂尖藝術家的交往,她自身也光彩奪目,是一位成就極高的女攝影家。

不過,《李》並不打算事無鉅細地展現米勒的一生,而是分爲兩條時間線來講述,一條是1977年,老邁的李·米勒與來訪的年輕男子在閣樓上交談、回憶往事;另一條是主線故事,從1938年的法國,到1945年的德國,呈現李·米勒人生中最具傳奇色彩的戰地記者經歷。

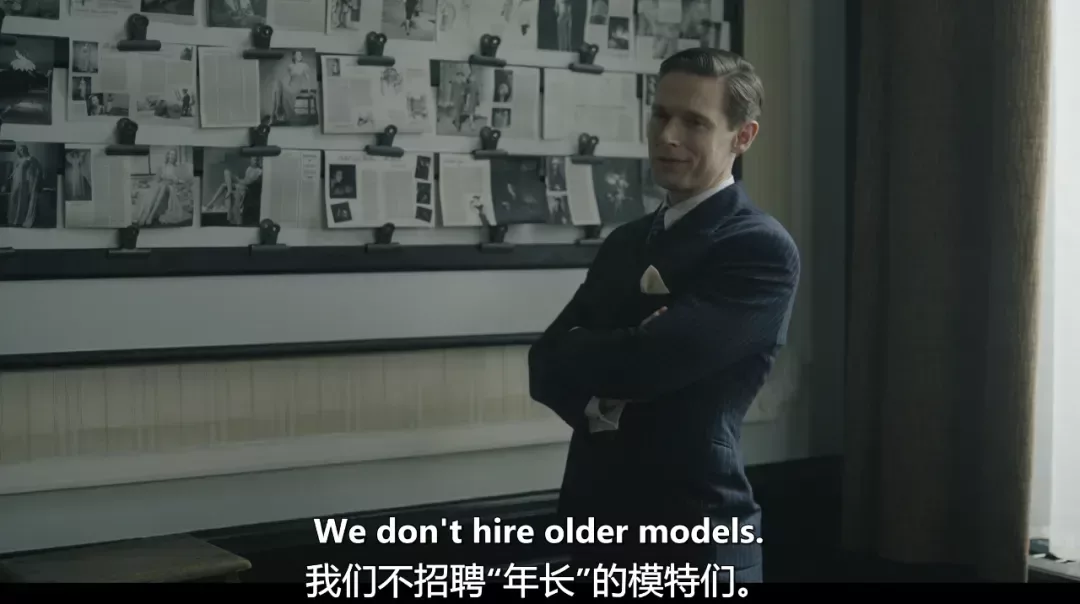

片中,從模特轉爲攝影師,李·米勒一開始並不被看好。當她走進英國版《時尚》雜誌的編輯部,著名攝影師塞西爾·比頓對其不屑一顧,並且惡毒地嘲諷道:“我們不招聘‘年長’的模特。”

比頓鄙夷的不只是米勒的身材和顏值,更沒有把後者的攝影才華放在眼裏。

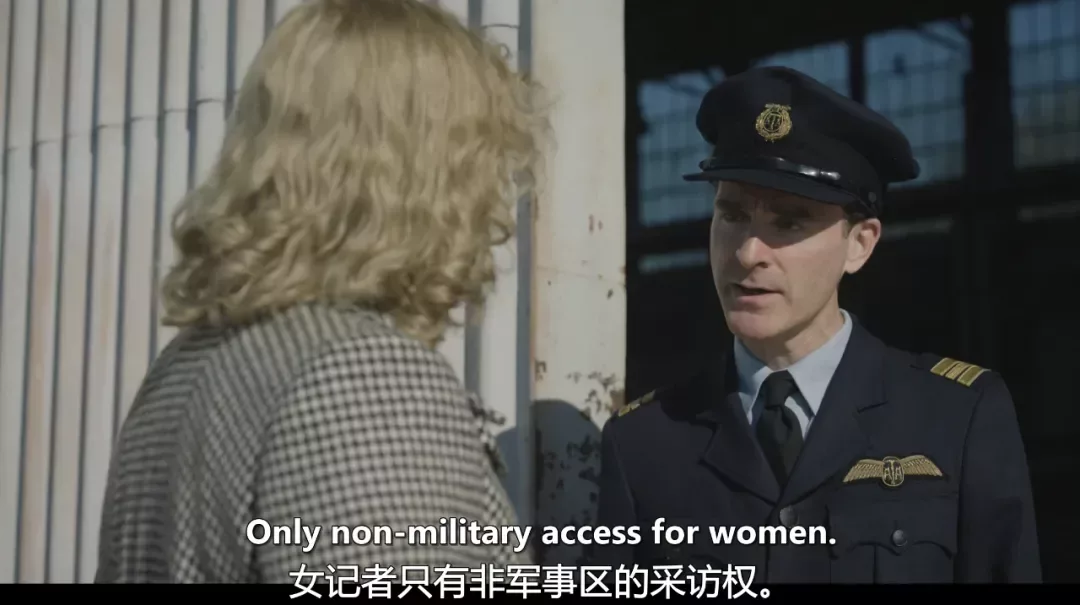

即便米勒成了攝影記者,當她和同事謝爾曼一道拜訪軍事基地時,警衛也只讓後者採訪,而米勒只能在後勤區拍攝。

原因只有一點:米勒是女記者,而女記者只有非軍事基地的採訪權。

哪怕米勒將生死拋之腦後,自願前往前線,也因爲性別原因,無法通過。若不是米勒腦筋轉得快,搬出自己的美國身份,跟隨美軍而非英軍的部隊,那些震驚世界的攝影傑作,可能永遠都不會誕生。

和米勒一同被區別對待的,還有那些英姿颯爽的女兵。她們明明飛行技術老到,卻只能駕駛運輸機,無法上陣殺敵。

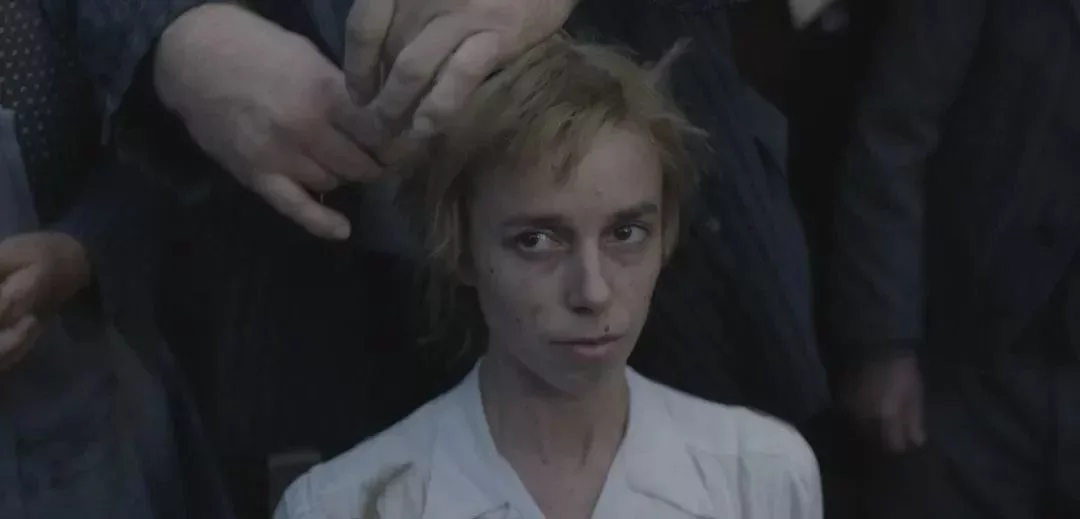

如果說米勒和女兵的遭遇,是男性話語體系下的結構性歧視;那麼二戰結束後,慘遭民衆剪頭髮、被凌辱的法國女性,則因爲戰爭緣故被極端妖魔化。孤苦伶仃的女性只想求生,卻因爲曾依附德軍,遭到反噬。

類似的一幕,在莫妮卡·貝魯奇主演的《西西里的美麗傳說》中同樣出現過。

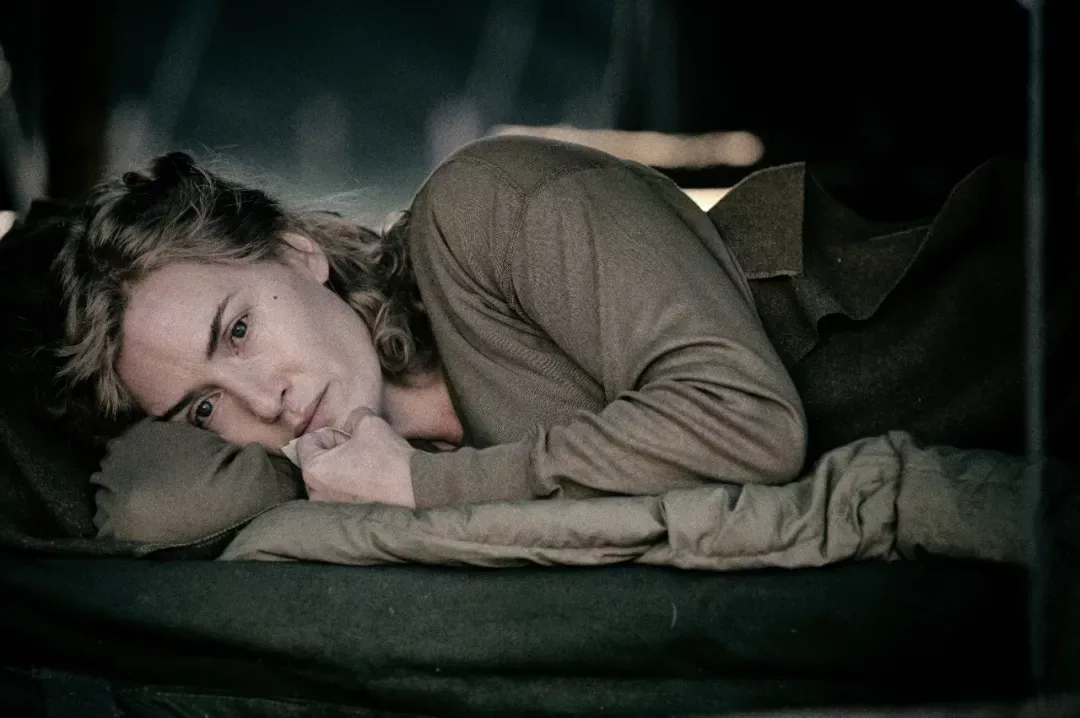

對於這場戰爭,片中還有一個意味深長的場景:盟軍入城後,李·米勒的情緒從一開始的對戰爭即將結束的欣喜轉變爲了困惑痛苦,她宛如地獄中的遊魂,目睹着一系列怪相和慘不忍睹的悲劇。

法國女孩差點被美國大兵姦污;大批非猶太裔的藝術家莫名失蹤;集中營旁的火車裏堆滿了數不清的腐爛身體;一大堆年紀不等的虛弱女性怯生生地搶食麪包。

米勒拿着她那臺祿來福來雙反相機,不動聲色地記錄着這些場景,試圖通過照片,讓世界知曉這些被遮蓋的殘酷真相。

然而在當時的輿論環境下,歐美各國的主流策略不再是揭露戰爭醜聞,而是讓人們在戰爭結束後狂歡,重拾對未來的希望。

所以,不管李·米勒如何大費周章地拍攝、怎樣不顧辛勞地記錄,這些真相,最終都被壓在雜誌社的檔案櫃裏,被封禁、被隱藏。

溫斯萊特在演繹李·米勒知曉結果、一怒之下撕毀膠片的戲份時,近乎本能地哽咽、怒吼、悲傷,淺焦特寫的鏡頭,讓我們看清了她面孔上每一條怒而拱起的皺紋。

可以說,整部電影的主體故事,就是在講述不被看見、力圖看見、刻意不見的過程。

女性遭到歧視和虐待,是不被看見;李·米勒用照相機將其記錄,是力圖看見;而雜誌社受制於官方命令,無法刊登照片,便是刻意不見。

米勒對於真相的苦苦追求,與真相無法公之於衆的無奈結果,讓她最終成爲悲劇英雄。

除了對女主角內心世界的深度挖掘,本片另一個不得不提的巧思,便是它將李·米勒作爲戰地記者的成就被人遺忘,與二戰中那些苦難的真相被長期無視,作了巧妙的呼應。

在此,李·米勒不只是有着極高成就的攝影師,而是化作更廣泛的象徵,指向了女性羣體長期遭到歧視、忽視和漠視的真相,而這一真相併不亞於李·米勒所“看到”的戰爭惡行。

它最終會被揭露嗎?

影片的最後一幕,那位一直跟米勒交談的年輕人,原來是她的兒子,這段貫穿全片的對話,不過是米勒之子幻想出來的場面。

因爲在現實中,米勒作爲戰地記者的所有成就,在生前從未被“看見”。我們如今之所以知曉這一切,其實是米勒死後,其子在整理遺物時才發現的真相。

作爲觀衆,我們如同片中的米勒之子,驀然回首,李·米勒早已不在人世,但至少,那些由她拍攝的珍貴照片,讓我們得以看到女性羣體的過去。

於是,這部電影最大的意義,不只是讓我們“看到”了李·米勒,更看到了無數與她一樣的女性個體。