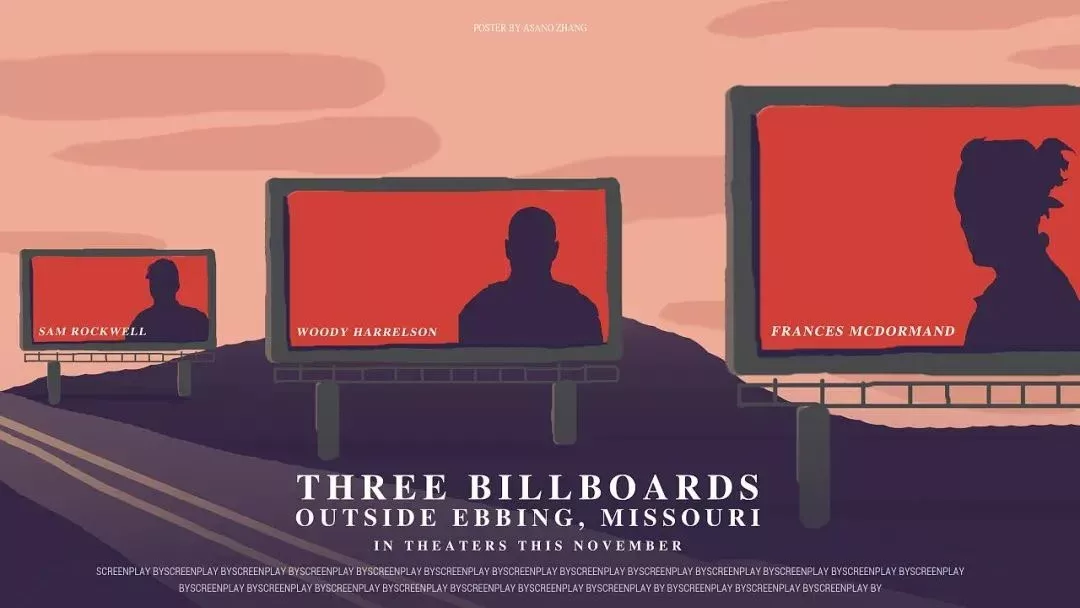

2017年,由馬丁·麥克唐納編劇、導演的電影《三塊廣告牌》一經上映,便廣受好評。

很多影迷將《三塊廣告牌》的劇本譽爲電影劇本的“教科書”。所以,本文就以這部電影爲模板,來分享如何“看懂”一部電影。

當我們試圖解讀一部電影的時候,實際上就是解決三個問題——這個人爲什麼這樣做,那個情節影射了什麼現實,以及這部電影講了什麼道理——也就是人物心理、象徵意義和哲理意義。這些問題實際上是都是關於詮釋的問題,重要的是找到用來解釋行爲和情節的語境。

01.復仇意志

比如說,《三塊廣告牌》的女主角米爾德里德所處的情況是,她的女兒被人姦殺、焚屍,但是兇手找不到。我們把這個處境稍微分析一下——一個人的女兒被人殘忍的殺害,他最想幹的事情就是報仇。兇手找不到,復仇的意志卻不會憑空消失,所以,她就要尋找替代目標。有了這個語境,她的一些行爲就可以解釋了。

女主角復仇的替代目標,很明顯包括了負責尋找真兇的警長,以及那個聲稱自己犯過類似罪行的軍人。除此之外,其實還有兩個隱藏的對象。第一個就是女主角自己。在電影進行到中段的時候,米爾德里德回憶她女孩兒安吉拉出事之前的那個下午,發生的一些生活瑣事。當時,她女兒向她借車出去參加party,她不借,她女兒罵了她,於是她說,“我希望你在路上被人強姦”。這個回憶,很顯然反應了女主角自責的心理。

其實,“我希望你在路上被人強姦”這句話,跟她女兒真地被人姦殺,並沒有因果關係。但是,她還是要自責,這不合邏輯,而不合邏輯的行爲,就反應了非理性的心理——復仇心理。當然,人也有自保的本能,如果女主角把所有的責任歸於自身,她就只能把自己弄瘋了,所以她還要尋找其他要對此事負責的人。

我們再來看一個情節。女主角在三塊廣告牌上招貼了針對警長的大字報之後,鎮裏的神父來勸他,神父說,“如果你沒有停止去教堂的話,你應該會知道所有人對這件事情的態度”。神父說這句話,是用鎮民們的集體意見來給女主角施壓,企圖讓她撤去大字報。但是,這句話的前半句“如果你沒有停止去教堂的話”卻透露出了另外一個信息。“停止”的意思是,女主角以前經常去教堂,但是後來不去了。這說明她因爲她女兒的死,是怪罪上帝的。那麼,她爲什麼後來要把教會比作黑社會,來侮辱神父,也就可以理解了——因爲神父是神在人間的代言人。

以上這兩個例子表明,情節和語境結合起來,就可以產生意義。

02.自私與無私

當我們分析出女主角的處境之後,我們就會發現,還有一個人也處於同樣的困境之中,就是女主角的前夫查理。

死的也是前夫哥的女兒,但是他卻做出了和女主角完全相反的行爲。在女主角招貼大字報之後,他跑過來,情緒非常激烈地罵前妻。在警長自殺之後,他甚至偷偷去燒了廣告牌。

按說,同爲安吉拉的父母,他應該是站在女主角這一邊的,這是符合人之常情的選擇;即使他把這個事情已經放下了,他頂多不理,或者勸兩句就行了,這是合乎理性的行爲。但是,他表現得比鎮上的其他人還激烈,這就既不合情、也不合理了。

同樣的困境下面,兩個人卻做出了完全相反的選擇。這就反應了一個比行爲動機更加深層的東西——人物性格。所以,我們就來看一看前夫哥的性格。

前夫哥開始用非常激烈甚至失控的行爲,來對待大字報這件事情。在他偷偷燒了廣告牌之後,女主角被激怒,於是去燒了警局來報復。而在這之後,前夫哥又去向女主角承認錯誤,道歉。把他前倨後恭的行爲做對照,我們大概可以判斷,前夫哥是一個自保意識很強的人。帶着這個猜測,我們再去觀察一下他的行爲細節。

在前夫哥去給女主角承認錯誤的那場戲中,他的性格得到了淋漓盡致的展現。當時女主角正在餐廳裏跟矮個子大叔喫晚餐,在矮叔去方便的那個空檔,前夫哥見縫插針走過來坐下。他一上來先是套了一通瓷,跟前妻聊一些感情方面的事情。與此同時,他還在觀察周圍的情形,因此才能在矮叔回到座位前把位子讓出來。這時候,矮叔隔在他們倆中間作爲屏障,而前夫哥是一直站着。站着有什麼好處呢?如果女主角知道真相後有什麼過激行爲的話,他可以防禦或者隨時逃跑。

這樣解釋,是否有點過分解讀呢?我們回到之前的一個情節,女主角在鑽傷了牙醫的手之後,被警長帶到警局的審訊室。在這場戲裏面,女主角透露出了關於前夫哥的一個信息——他以前當過警察。所以,前夫哥以上行爲中的謹慎以及計劃性,都體現出一個前警察的基本素質。我們繼續往下看,看看這個結論是否正確。

一切準備就緒之後,前夫哥終於進入正題——道歉。他先是沒頭沒腦的來一句sorry,女主角當然不知道他指的是什麼,於是就問他爲什麼說sorry,他說爲廣告牌的事情感到sorry。Sorry有兩個意思,一個是抱歉,另一個就僅僅是對某件事情感到遺憾,不一定有自己的責任——這是我們初中英語裏面的知識點。女主角這時候並不知道是他燒了廣告牌,一定認爲是遺憾的意思,因此就說了一句“事情都過去了”,表示不再掛懷。這話一說完,前夫哥立即順坡下驢,說自己“當時醉得太厲害了,但那不是藉口”。

直到此時,女主角才恍然大悟是前夫哥燒了廣告牌。但是,她已經表示放下了,而前夫哥的歉也道完了。我們看,實際上女主角表示原諒,是在真正的道歉之前的。這一套話術,也應該是前夫哥當警察的時候學會的審訊技巧,就是套別人話。

當然,女主角被耍了,還是有點上火的。前夫哥一看沒摁瓷實,就拋出了這部電影中的那句名言,“All this anger, man, it just begets greater anger——所有這些憤怒,只會引致更深的憤怒”。並且,他爲了隱藏自己的心機,還說這是他小女朋友最近偶爾看到的,裝得好像是話說到這了,順便分享一下。

我們經常會在電影裏面看到一些名言警句,並且把它們當成電影的中心思想,但是,這個情節就給我們說明瞭,一句話首先要放到語境裏面去分析。

前夫哥自己幹了壞事,承認錯誤的時候還耍了那麼多滑頭,就是不想老老實實地承擔後果,所以這人是非常自私的。看清了前夫哥真面目,我們再把他所有的信息串聯一下,就可以得到一條完整的人物故事線。

死了女兒,前夫哥大概也會痛苦一陣。但他當過警察,知道警長並沒有撒謊,就是這個兇手能不能抓到,就只能聽天由命了。那麼接下來怎麼辦呢?仇恨很傷身體,但生活還要繼續。於是,他就離這事情遠遠的,不提它,也不讓它煩到自己,跟他的小女朋友過着平靜的日子。

後來,前夫哥的好日子當然就被女主角的大字報打破了。想想看,那麼大幾面廣告牌立在那個地方,以具有儀式感的方式天天廣播這個事情,媒體也報導,鎮上的人也天天議論,這肯定會讓前夫哥難以自處。於是,他找到女主角,先威逼恐嚇,後動之以情,最後又把女兒的死歸咎於她,目的很明確,就是讓女主角撤去大字報,讓他耳根子清淨。

接着,警長又自殺了,這個事情就鬧得更大。前夫哥受不了,就去喝大酒,喝醉之後,本性終於暴露,就把他視爲眼中釘的這幾面廣告牌給燒了。再後來,女主角放火燒了警局,前夫哥一想就知道是誰幹的。這時候他意識到,前妻的憤怒比廣告牌的事情更加嚴重。而如果他燒廣告牌這個事情不小心敗露了,可能會引起更大的麻煩。因此,纔有了最後那一齣道歉的戲碼。

在《三塊廣告牌》兩個小時的放映時長裏面,前夫哥的正式戲份只有6分鐘多一點,但是我們可以通過分析,得到一個豐富的人物形象,以及一條相對曲折的故事線。這都是電影創造的語境的功勞。

但是,這就是女主角和前夫哥之間唯一的一條心理線索嗎?一部電影,不可能只有一種語境,而有多少種語境,就有多少種詮釋的可能性,也就可以展開多少條故事線。

03.男人與女人

我們不要忘了,這部電影在很多地方都提過,前夫哥之前有家暴的歷史,而且他因此也和女主角離婚了。我們可以想象之前前夫哥蠻橫的樣子。

包括在他第一次去找女主角麻煩的時候,他的態度還是很強硬的。可是在他跟女主角道歉的時候,他的態度就緩和了很多。在那場道歉的戲碼結束之後,女主角拿了一瓶酒,向前夫哥的座位走了過去。注意她拿酒的方式,不是像我們平常一樣抓住瓶身端起來,而是垂着手,反手抓住瓶頸,這明顯是一個示威的動作。最後,前夫哥在女主角的氣勢之下,甚至有一點畏畏縮縮了。很明顯,這對前夫妻之間,還有着另外一條線索,就是他們之間力量與地位的此消彼長。

我們把這條線線索,放到一個更大的語境中去,就可以發現一些新的意義。我們對比一下這個鎮子上的幾對男女的形象,警長和警長夫人,代理廣告牌的紅頭髮小哥和他的女朋友,前夫哥和他的小女朋友,以及山姆洛克威爾飾演的那個混混警察和他的母親。我們會發現,這是一個標準的男權社會,女人圍着男人轉,一旦男人死了,女人就渾渾噩噩。而女主角是這個村子的一個特例。

在這個語境下,我們再去解讀女主角和前夫哥的故事線,就會發現,前夫哥針對三塊廣告牌,其實是因爲女主角出挑的行爲挑戰到了前夫哥的男性自尊心。而這其中的關鍵,恰恰是因爲共同的女兒把這對離了婚的男女又聯繫起來了。

在這部電影中,所有的矛盾都是圍繞三塊廣告牌上的大字報展開的。通過以上的分析,我們至少可以得出三塊廣告牌這個道具的兩對象徵意義。她代表了無私和自私的矛盾,也代表了女性對男性地位的挑戰。同時,我們似乎可以看到創作者對於男女議題的態度——你想要更高的地位,可以,你得承擔起更多的責任,你也得更強。

04.公權與熟人

三塊廣告牌還有其他什麼象徵意義呢?我們可以從女主角貼大字報的行爲本身,去看一看它和我們生活中的現象有什麼相似性。

女主角是以個人名義租了那幾個廣告位,然後想寫什麼就寫什麼,這就相當於把廣告位變成了她的私人媒體,也就是自媒體。而且這個廣告位還有那麼一點流量,就是來往的車輛。而最後,她的這個事情又引起了較大媒體的報導,相當於轉發,這跟我們自媒體的傳播模式非常相似。

其次,這幾塊廣告牌很明顯是服務於商業目的的,可是女主角抖了個激靈,拿來製造了一個社會熱點。這和我們平時聽到的買熱搜、買軟文是異曲,但同工的,都是在媒介的具體用途方面打了擦邊球。這兩種行爲的本質,都是用錢來消費公衆輿論。

在這一段分析中,我們把詮釋情節的語境放到了故事之外,所以看出了它其中的現實影射意義。

那麼,女主角的行爲又對這個鎮子產生了什麼影響呢?爲什麼整個鎮子上的人都在反對她?僅僅是因爲警長更受人愛戴嗎?那我們就得看一看這個鎮子的特點。

我們在電影裏面可以看到,艾賓鎮是一個偏遠的小鎮,人口稀少。然後,這裏面有一個神父,有神父就有教會,有教會大家就容易聚集在一起。另外,娛樂設施也少,人們也很容易頻繁的碰在一起。人少,又容易碰在一起,就爲他們互相熟悉,建立感情提供了條件。電影裏面有一場戲說明瞭這一點。就是幾個主要人物在酒吧裏面打檯球的時候,我們發現,這幾個人對彼此的歷史和隱私都非常清楚。

以上這些信息都表明,這個鎮子帶有一些熟人社會的特點。熟人社會傾向於如果不是太大的事情,都自己解決。在鎮民們看來,警長和女主角沒有不共戴天之仇,而女主角的大字報把這個事情弄得天下皆知,用大衆輿論來給警長施壓,實際上是“私事公辦”。不要忘了,大衆輿論也是一種公權力,被稱爲第四種權力。由此,我們可以得到三塊廣告牌的第五個象徵意義,就是公與私的矛盾。

05.商業與人情

前面這些矛盾,都是以女主角爲中心的。但是這部電影中還有一對矛盾是發生在山姆·洛克威爾飾演的那個混混警察,以及代理廣告牌的紅頭髮小哥之間的。

爲什麼警長自殺之後,混混警察沒有去找女主角報仇,而是去打了這個代理人?那麼我們就來分析一下,廣告牌對於這兩個人來說分別意味着什麼。

對於紅頭髮小哥來說,廣告牌是他的工作。他要既服務於廣告公司,又服務於廣告客戶,然後在中間賺差價。而對於混混警察來說,紅頭髮小哥和女主角最大的區別恰好就是紅頭髮小哥賺錢了,而女主角死了女兒還花了錢。所以,警長因爲廣告牌的事情死了,你卻因爲廣告牌賺錢了,那你不負責誰負責。有了這個結論之後,我們再來看看紅頭髮小哥的這個生理特徵。

我們再回想一下,在酒吧打檯球的那場戲裏面,紅頭髮小哥還專門點出來自己是紅頭髮。那麼,創作者在向我們暗示什麼呢?

在歐美國家,紅頭髮由於種種原因也是被歧視的對象。在中世紀西班牙和意大利的美術作品裏面,猶大就常常被描繪成一個長着紅頭髮的人。這兩個現象不知道哪個是因、哪個是果。但總之,紅頭髮的人漸漸地就被貼上了叛徒的標籤。而混混警察作爲一個基督教社會裏面的種族歧視者,想必不難接受這個刻板印象。尤其是紅髮小哥的行爲,還真地很容易被看成是猶大,因爲猶大也是爲了錢,而把耶穌出賣給羅馬的。後來耶穌死了,跟我們的劇情很像。

這是三塊廣告牌的第六個象徵意義,金錢與道德的矛盾,或者說,商業規則與人情的矛盾。在這裏,創作者似乎還在對宗教進行調侃。在整個基督教社會裏面,猶大基本上是最被恨的一個人物,可耶穌是羅馬人殺的。

06.關於弱勢羣體

前面我們光說了反對大字報的人,可是就沒有人支持它嗎?

在大字報被燒了之後,一個黑人工作人員來到女主角家,說有備用的海報,於是他們就將新的海報貼到廣告牌上。這時候,來幫忙的有矮個子大叔和女主角在商店裏的那個黑人女同事。我們看一看這幾個人,黑人、女人、侏儒,都是這個鎮子上的弱勢羣體。當矮個子大叔和黑人女孩兒看見廣告牌讓鎮上這些身體正常的白種男人這麼難受的時候,他們也就加入了。因此,這就是廣告牌的第七個象徵意義,弱勢羣體與主流羣體的矛盾。

諷刺的一點是,女主角貼大字報並不是要爲弱勢羣體吶喊。另外,在那個黑人工作人員去找女主角的時候。女主角透過貓眼發現他的膚色,一開始是隔着門跟他說話,後來知道他的身份,才把門打開——說明女主角也是懼怕黑人的。這似乎是在諷刺一些白人明明討厭黑人,卻要爲黑人的權益吶喊。

說到這裏,我們大概也就明白,爲什麼《三塊廣告牌》當年的呼聲那麼高,後來卻沒有拿到奧斯卡最佳影片,甚至連最佳劇本都沒拿到。

07.成爲安提戈涅

以上,我們都是在靜態地分析這部電影,但是,電影講的是故事,我們還要分析故事的發展。

故事的發展,一個提綱挈領的因素,就是人物性格和心理的發展。解讀的方法也很簡單。我們把人物開始和結束時的狀態分別描述一下,就知道了人物發生了什麼變化。然後,再看一看變化是怎麼產生的,就可以了。

我們以女主角爲例。女主角開始時候的狀態可能不太好形容,所以,我們可以先嚐試描述一下她在電影結束時的狀態。女主角認爲他們要去殺的那個軍人,不管怎樣都犯了姦殺焚屍罪,而由於這個人受到軍方保護,法律沒辦法懲罰他,所以她要冒着被法律制裁的危險,去伸張她認爲的正義。與這個時候相比,女主角之前在整個廣告牌事件中的行爲,其實不乏撒潑耍賴的成分。

我們回憶一下,女主角在第一次亮相的時候,她正在神情落寞地開車,而在看到那幾塊半廢棄的廣告牌之後,她思考了幾秒,接着做出了一個狡黠的表情——意思就是說她要使壞了。

這個亮相,其實已經預示了女主角苦中作樂的心理。命運如此殘酷的捉弄了她,給她安排了這樣一個困境,把她的人生全毀了,因此她就要去發泄,去捉弄其他人。後來,她在跟警長、混混警察、神父、前夫哥鬥嘴的時候,以及鑽牙醫的手的時候,表情裏面不乏得意洋洋。頗有一點“我就這樣,看你們能把我怎麼樣”的感覺。

在這個過程中,她首先是利用了我們前面提到的熟人社會的心理。熟人社會裏面,大家都容易尋求平衡,誰慘誰有理,所以她因爲死了女兒,是佔據道德制高點的。然後,她利用這個心理優勢,就可以去捉弄這些人。

而因爲這種心理,她的行爲有很多是不能自洽的。她利用法律的保護,張貼了大字報,後來卻根本不遵守法律;另一方面,她在傷人和燒警局之後,利用人情逃脫了懲罰;可是在面對警長和鎮民的時候,她卻一點也不講人情。反正就是,你們怎麼難受,我怎麼來。

另外,我們前面還提到,艾賓鎮是一個典型的男權社會。男權社會的背後有一條道德邏輯:女人可以服從男人,做男人的附庸;反過來男人也得爲女人負責,保護女人——因爲權力和責任要對等。因此,女主角的女兒被姦殺,看起來好像就是鎮上男人們沒有保護好女人;兇手又找不到,就是男人們沒辦法替女人報仇。所以這時候,當地的男人可以說是非常尷尬的。而女主角張貼大字報,就是要以一種戲劇化的方式將這種尷尬暴露於陽光之下,來噁心他們。

最終,女主角利用鎮民們的兩種尷尬心理,把這些人給搞頹了。但是,這一番發泄之後,其實她的復仇意志並沒有得到最終彰顯,而且還造成了很惡劣的後果。

在警長自殺,女主角誤傷了混混警察,以及前夫哥對她說了那句“憤怒只會引致更深的憤怒”之後,她應該是認識到了自己之前行爲的荒謬。而恰好這個時候,一個看起來無比接近真兇的人出現了。於是她就和混混警察一起踏上了追殺的旅程。

這個時候,她不再是通過胡鬧和嘲諷來宣泄情緒,而是把復仇的責任擔在自己身上。她非常清楚後果是無法逃避的:首先,他要面對的一個軍人,而且不是什麼善茬,這跟那些對她忍讓的鎮民完全不一樣;而且即使殺得了人家,她也必須接受法律的懲罰,沒有人會像之前一樣去包庇她。直到此時,她才表現出一些視死如歸的氣概,這個人的形象也高大了起來,頗有點想古希臘悲劇《安提戈涅》的主人公。

到這裏,我們再回味一下“憤怒只會引致更深的憤怒”這句話。

雖然話是這麼說,但是電影的劇情給我們表現的,卻是每個人的憤怒都得到了宣泄——混混警察打了紅頭髮小哥,前夫哥燒了廣告牌,女主角燒了警局——然後他們才清醒過來,才能往下走。所以,這部電影要表達的另外一個意思,就是社會矛盾如果得不到解決,就會最終會爆發。