白鯨,生活在北半球高緯度地區的一種鯨類動物,它們以多變的叫聲和豐富的面部表情而聞名。因爲它們叫聲尖銳,又被稱爲“海中金絲雀”。

白鯨可以利用聲音和回聲定位來交流、尋找冰層中的呼吸孔,以及在昏暗的水中捕獵。白鯨是叫聲最多樣的鯨類之一,它們擁有豐富的聲音庫,能發出多達11種不同的聲音。

由於白鯨性格溫順、樂於交際,臉上似乎帶着迷人的笑容,遊動時動作輕盈優雅,因此它們具有獨特的魅力,也成了最常見的圈養鯨類動物之一,是北美、歐洲和亞洲一些水族館中的“明星”動物。

前不久,有遊客發現北京海洋館中有一頭白鯨獨自在反覆地尖叫着,這在網上引發了熱議。有網友猜測這頭白鯨可能出現了刻板行爲,表現出它非常悲傷或痛苦;海洋館館方則表示叫聲是白鯨正常的交流方式。

要判斷一頭白鯨的心理狀態、壓力水平如何,是否出現了刻板行爲,是一個複雜的問題。但是不管怎麼說,白鯨原本生活在廣袤無垠的海洋中,還有遷徙習性,它們喜歡羣居,不管海洋館的水池修得有多大,都不可能真正滿足這些需求。

白鯨的平均壽命大約有40年,這些從小被圈養起來的白鯨,是否有可能被放歸,在餘生重返海洋呢?

這是一件很難的事。挪威一所大學的教授奧登·裏卡森(Audun Rikardsen)曾表示,從圈養環境中釋放出來的白鯨很難適應野外生活。

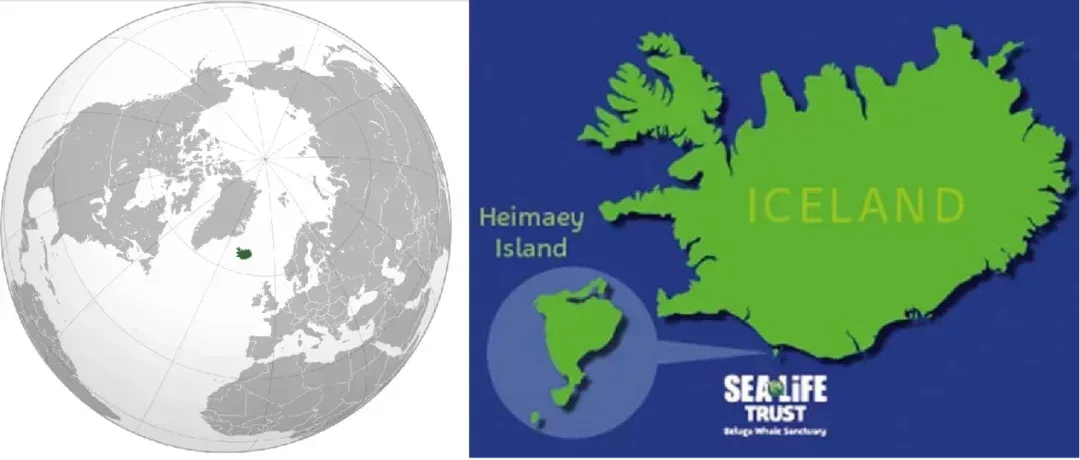

不過,也有過圈養白鯨被“半放歸”的先例。2019年,全球首個白鯨自然水域保護區選址在冰島南部的克萊茲維克(Klettsvik)海灣。建成後,上海長風海洋世界的兩頭白鯨“小灰”和“小白”成了這裏的首批住客。

這片保護區是由默林娛樂集團創立的海洋生物基金會(Sea Life Trust)和國際鯨豚保育組織(WDC)共同打造的,從尋找理想地點到建設籌備了多年。保護區劃定了面積爲32 000平方米,深10米的區域。人們用網眼疏鬆的網來進行劃分,這樣既可以防止白鯨游出安全區域,又不會讓海灣中的其他海洋生物受到太大影響。

小灰和小白幼年時就從野外被捕獲,在海洋館度過了9年時光,這讓它們極度缺乏野外生存本領。在出發去冰島前,訓練員一直在爲白鯨適應新生活做準備。

白鯨首先要克服的是寒冷的北大西洋海水,訓練員給它們餵了富含大量脂肪的魚類,幫助它們形成厚厚的脂肪層。白鯨要爲到達自然水域後的深潛做準備,還要面對潮汐和洋流,因此需要通過快速游泳增強力量。“就像運動員一樣,我們必須培養它們的耐力。”海洋哺乳動物行爲顧問馬克·託德(Mark Todd)說道。

訓練員還會提前讓白鯨認識生活在冰島海灣中的螃蟹、貝類、海藻等生物,幫助它們消除陌生感。

在搬家前,訓練員在它們的日常生活中逐漸引入轉移中可能會用到的陌生設備和技術,比如擔架等,讓它們習慣即將到來的長途旅行。

兩頭白鯨的運輸過程也很複雜,涉及海、陸、空多個環節,全程超過9000千米,耗時近30個小時。途中有專業人員監測它們的狀態,保持鯨魚體表溼潤,同時定期檢查心率和呼吸。

到達目的地後,小灰和小白需要先在特別定製的適應池中待上40天,以便讓工作人員對它們的身體狀況進行評估。隨後,它們才能入住白鯨保護區新家。

項目方表示,希望未來可以有更多圈養鯨豚回到自然環境中生活,長遠來看,他們希望不再有鯨魚和海豚的娛樂表演。

保護區每月需要花費約45000美元(約合人民幣32萬元)來進行維護,其中包括提供白鯨的食物、請專門動物護理的團隊負責日常護理,還有專業的獸醫團隊進行基本健康檢查等等。

每年4月~10月,保護區可以向遊客開放,從而獲得經濟支持並向大衆傳播相關信息。爲了確保白鯨在新的環境中不受打擾,遊客將限時觀鯨。除了鯨魚,遊客還可以觀賞其他海洋動物和海鸚。

大多數鯨豚類動物都非常聰明。有研究發現野外的白鯨會合作捕獵,也經常互相追逐打鬧,喜歡蹭蹭彼此。還有報道稱白鯨會相互模仿,有些白鯨還會模仿人類發出的聲音。它們對人類有極大好奇心,在野外會靠近人類船隻,水族館中的白鯨也經常靠近玻璃觀察人類。

野外的白鯨經常跟隨北極露脊鯨(弓頭鯨)一起游泳,一方面是出於好奇,另一方面是爲了方便在冰湖中呼吸,因爲北極露脊鯨能夠從水下撞破冰層。

在鯨類動物中,以智力出名的可能要數虎鯨,但它們也是海洋館中的圈養動物之一。紀錄片《黑鯨》(Blackfish)的播出引發了公衆對於虎鯨的擔憂,美國多州也因此立法禁止圈養虎鯨,並要求捕獲虎鯨必須獲得特別許可。自那以後,在東北太平洋捕獲的野生虎鯨很少。

虎鯨洛麗塔(Lolita,原名Tokitae)是一起虎鯨捕獲事件中的倖存者,也是紀錄片《洛麗塔:動物表演娛樂的奴隸》(Lolita: Slave to Entertainment)的主角。在經過53年的圈養後,它在2023年被帶回了家鄉水域。

不過這也並不意味着將它放歸公海,科學界認爲在被人類餵養了幾十年後,它可能很難適應野外狩獵的生活方式,洛麗塔的訓練員也認爲它已經非常依賴人類,而且當時洛麗塔已經相對年邁,可能並不適合迴歸野外。人們用深海圍欄爲它圈出了一片水域,它在人類的照顧下度過了餘生。

類似的還有虎鯨Keiko,它在1979年被捕獲,後來輾轉被賣給多家海洋館或遊樂園,健康狀況一度很差。1998年,它在經過恢復後,被運到冰島的海灣進行野化適應,並於2002年完全放歸。不過2003年Keiko就因肺炎去世了。

幫助被人類長期圈養的動物回到野外是一個漫長又複雜的過程,耗資巨大,而且那些動物可能永遠也無法真正獨立在野外生存。但對於鯨魚海豚這些聰明的動物來說,哪怕能夠健康地在被圍起來的一片較大海域中繼續接下來的生活,就很成功了。

正如國際鯨豚保育組織的願景:讓每頭鯨魚和海豚都安全、自由地生活。