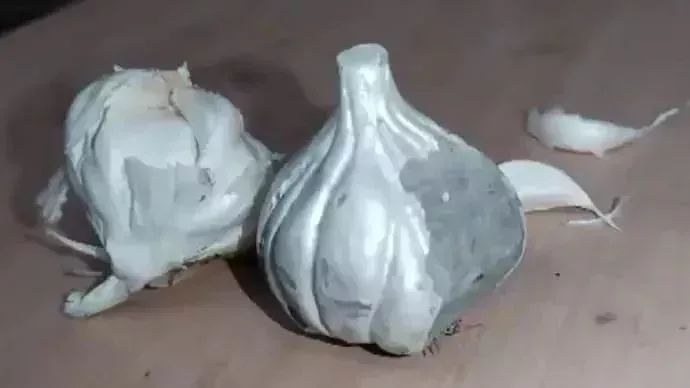

最近,如果你在印度逛菜市場,一定要警惕:小心買到水泥製作的大蒜!

在印度的馬哈拉施特拉邦,一位婦女如常出門買菜,看到一個小販正在賣大蒜。由於印度按照食材,會分成“香料”“蔬菜”和“水果”等不同的類型。正常來說,大蒜是屬於香料作物,需要代理商才能販賣,價格也就會比較高。但是眼前的小販賣的大蒜,價格要比市場低很多。

婦女很開心地買了半斤大蒜回家,但當開始做飯時,她就發現異常了:一個蒜頭怎麼都剝不開皮。仔細觀察,這居然是用水泥做的。外面塗了一層白色的顏料,混在一堆大蒜裏面根本看不出來。

不得不說造假者的手藝確實不錯,不僅蒜瓣做得很像,還非常仔細地用稻草貼上了根鬚。大小顏色都和真實的大蒜非常相似,也難怪會被以假亂真。

用水泥冒充大蒜,確實太過分了。在市場中賣的大蒜(Allium sativum),其實是植物的地下鱗莖。除了食用蒜頭之外,蒜苗和蒜薹也是大蒜身上常被食用的部位。當有人用其他植物冒充它們的時候,還真沒那麼容易分辨。

蒜苗 vs 韭蔥

蒜苗也叫青蒜,是大蒜幼苗發育到一定時期的青苗,以其柔嫩的葉片和葉鞘供食用。由於大蒜是石蒜科蔥屬的物種,在親緣關係上與藠頭(又名薤白,Allium chinense)、韭(Allium tuberosum)、蔥(Allium fistulosum)都比較接近,這些植物長出的青苗,就很容易被當作蒜苗販賣。

不過最容易冒充蒜苗的,還要當屬韭蔥(Allium porrum)。這也是蔥屬的一種植物,原產歐洲中部和南部,現在中國也廣泛栽培。它的外形與蒜苗幾乎完全一致,葉子扁而寬,葉鞘粗肥白嫩,並且葉子呈現實心,並不像普通的蔥葉。

但如果你要把它當作蒜苗買回家或許就要失望了,因爲它雖然也帶着辛辣的氣味,但是口感卻更像弱化版的大蔥,用它炒臘肉肯定是不過癮的。

韭蔥在我國不溫不火,但它在歐洲非常受歡迎。它還非常“善變”:人類用這種植物不僅培育出了像蒜苗的韭蔥,還培育出了像韭菜的埃及韭蔥,以及像蒜頭的象蒜。

蒜薹 vs 黃水仙

蒜薹很多時候容易和蒜苗混淆,有些地方也會將之稱爲蒜苗。但通常來說,蒜薹指的是大蒜生長抽出的花莖,可以簡單歸納爲蒜苗是葉,蒜薹是花。

相比蒜苗,冒充蒜薹的蔬菜比較少。可是很多對植物不熟悉的人,很容易將黃水仙(Narcissus pseudonarcissus)的花莖誤認爲是蒜薹。在不開花之前,黃水仙的花莖確實很像蒜薹,但黃水仙可要危險得多,它含有石蒜鹼等多種有毒生物鹼,一旦誤食就會引發劇烈的嘔吐、腹瀉和痙攣,如果救治不及時還會危及生命。

板栗 vs 歐洲七葉樹

在歐洲,還有一種很容易被當作食物誤食的植物,這就是歐洲七葉樹(Aesculus hippocastanum)。這是一種在歐美常見的行道木,它的樹形優美,葉色還在秋天由綠變紅再轉黃。而它的果實外殼帶刺,打開外殼裏面就有如栗子(Castanea mollissima)一般的堅果,連果肉也是和栗子一樣的顏色。

可是千萬不要被它的假象給迷惑了,歐洲七葉樹的果實也叫馬栗,其中含有大量的皁角苷。雖然名字中帶着“栗”,但馬栗不能食用,會引起中毒,導致嘔吐、打飽嗝、昏迷、抽搐甚至死亡。幸好馬栗的味道苦澀,一般人嘗一口就知道它不是栗子。

松露 vs 馬勃

松露(Tuber)是數種可食用子囊菌門真菌的菌根統稱,因爲野生松露數量稀少,又帶有獨特的氣味,所以一直以來都是昂貴的食材,這也就給了造假者冒充的空間。

有不少蘑菇甚至土豆都拿來冒充松露,不過最常見的還是用馬勃(Puffball)冒充。相比松露,馬勃就常見得多了,它同樣也是很多種真菌的統稱。而這類真菌最大的特點,就是當子實體成熟時,孢子會突然炸開,就如炮彈一樣。

幼嫩的馬勃可以食用,味道濃鬱柔和,並且有和松露相似的味道。對於沒有品嚐過鬆露的人來說,可能確實分辨不出馬勃和松露的區別。不過現在松露已經實現了人工培育,相信隨着科技的力量,以後用馬勃冒充松露的情況會逐漸減少。

巴沙魚 vs 龍利魚

除了蔬菜,肉類也逃不掉“張冠李戴”的情況。巴沙魚和龍利魚都是市場中常見的魚類,這兩種魚肉都肉質軟嫩,並且沒有小刺,是火鍋和酸菜魚中的“常客”。但其實二者並不是相同的魚類,並且由於價格相差懸殊,經常會出現用巴沙魚冒充龍利魚的情況。

龍利魚是香港和廣東地區對鰈形目(Pleuronectiformes)魚類的俗稱,因魚身扁平,貌似舌頭(粵語稱爲“脷”),因此稱爲龍脷或龍利魚。這是一類生活在近海海底的魚類,體長一般在70釐米以上。

而巴沙魚其實是主要產于越南湄公河三角洲和泰國湄南河流域的博氏巨鯰(Pangasius bocourti),它不僅不是龍利魚,甚至都不是海水魚。成年的巴沙魚體長可以達到1.5米,重量可達15千克,由於這種魚類適應性強,生長迅速,並且目前有大量的人工養殖,因此在市場上的價格要比龍利魚便宜不少。

其實二者在外形上完全不同,很容易區分,只是因爲我們平時買到的都是冷凍後的魚柳,口感也類似,所以不容易分辨。其實正規養殖的巴沙魚在味道還是營養上都不遜於龍利魚,但如果以巴沙魚冒充龍利魚,就是不折不扣的欺騙行爲了。

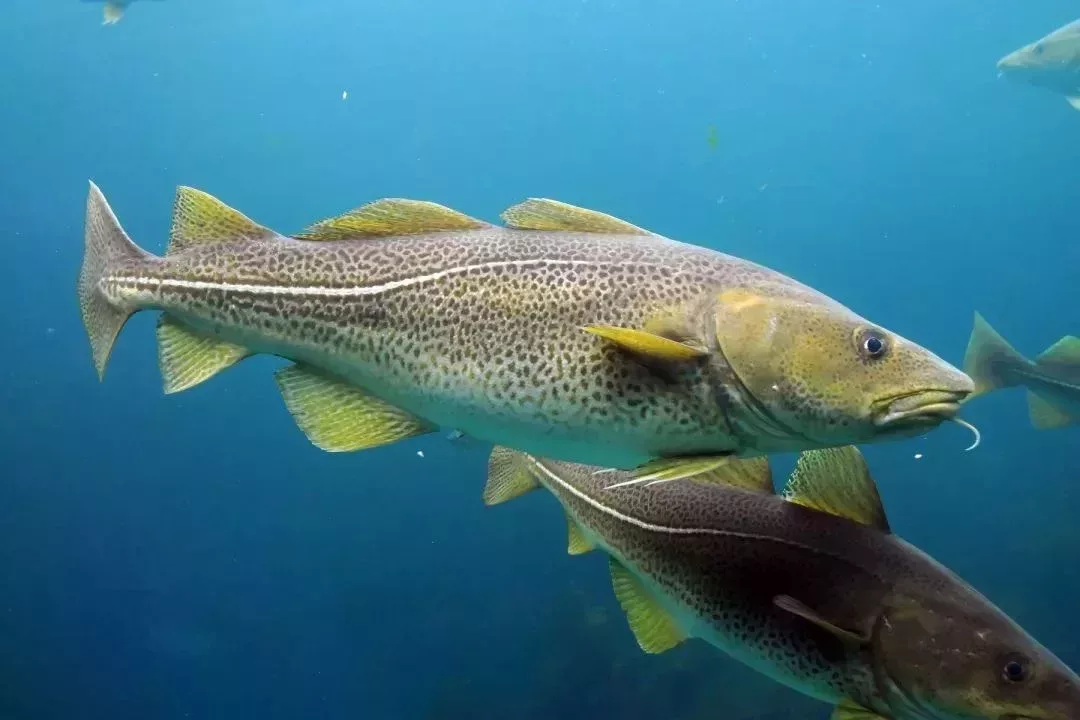

鱈魚 vs 油魚

相比起巴沙魚和龍利魚的關係,下面這一組就更過分了:鱈魚原指鱈科鱈屬(Arctogadu)下的四種魚類,後來也包含了其他一些深海食用魚。這些魚的共同特點就是肉質鮮美,營養價值高。

而經常用來冒充鱈魚的油魚叫做異鱗蛇鯖(Lepidocybium flavobrunneum),它也是一種深海魚類,在全世界很多溫帶和熱帶海域都能見到。其實這種魚的口感也很不錯,味道也確實與鱈魚類似。只不過喫這種魚有一個小問題:容易拉稀。

異鱗蛇鯖的肉中富含天然蠟酯,這些蠟酯對人體倒是沒有什麼毒性,因爲我們的腸道無法分解和吸收這種物質。這些蠟酯通常用作工業上的潤滑劑,所以我們當食用異鱗蛇鯖的時候,其實就如同喝油,會導致腹瀉、腸胃痙攣等不適症狀,油脂囤積在直腸並導致排油性腹瀉。不過幸好這種情況也不會持續太久,一般一兩天內就可自行痊癒。

無論是水泥蒜,還是用相似物種的“濫竽充數”,名不副實的食材會折磨每一個面對它的人。不過相比起以上的這些,食物界還有一個絕對的王者,希望你一定要提高警惕,別中招了!

看看下面這些圖,猜一猜誰纔是真正的“百變怪”?