當前的經濟狀況到底怎麼樣?我們這裏不是官媒,犯不着講得太過玄虛,通篇充斥專業術語,還是講點通俗實際的。

普通人不是統計局和研究機構,看不到諸多準確數據,也難以理論建模分析。大家就從自己身邊發生的事直觀感受,現在的經濟狀態對比疫情前甚至去年,究竟如何。或許體制內工作的人羣還不覺得受到多大影響,反正財政撥款工資照發,但體制外的人羣相信一定深有感觸。就我個人的觀察,疫情三年,我身邊認識的人還沒有出現裁員倒閉現象,但是今年,兩個熟人的公司都經歷了裁員,另一個熟人所在公司都關門了。

爲什麼不少企業疫情三年都挺過來,全面放開了反而挺不住了。說白了就是撐下去的信心消失了。之前能撐住,是覺得困難是暫時的,是疫情管制造成的,只要渡過疫情一切就能好轉。但解除封控全面放開之後,經過這半年,發現恢復狀況遠不如預期,可見疫情只是造成困難的部分原因,另外尚有其他深層原因,這就影響到了企業的中長期規劃。因此只能壯士斷腕,及時止損,先保住現有利益。

而對個人而言,爲了應對未來可能面臨的失業、生病等風險,不得不未雨綢繆,減少當前消費,降低負債,增加儲蓄。所以上半年大宗消費比如房屋和私家車都大幅下滑,非必須的個人消費比如品牌衣服、手機電器都比較冷清。復甦較快的應該是旅遊業,疫情三年的封控政策給外出旅遊製造了很大的障礙,想去的地方沒去成,現在放開了,許多人有補償心態,準備彌補損失的機會。然而僅僅靠旅遊業是撐不起整個消費市場的。

現代經濟的資本支出和大宗消費都是基於信心的,如果信心沒了,經濟就會陷入通縮螺旋,持續低迷。

於是我們看到,從地方政府到一些學者,都發出了全力拼經濟,甚至是不惜一切代價拼經濟的呼聲。比如任澤平《是該全力拼經濟了》就被廣泛轉載。但問題是,經濟真的是靠拼就能拼得上去的嗎?上述問題是靠不惜一切代價就能解決的嗎?

之前每當經濟增速放緩,從中央到地方就加大投資力度,尤其是基礎設施建設,拉動GDP強行增長。但十幾年來,靠投資拉動GDP的效率越來越低。這些鉅額投資基本都靠舉債進行,創造的GDP只是一次性的,而投資的產物,遍佈全國的高鐵、地鐵、機場、開發區,大部分都是在虧損運營,持續性收益爲負。這也是地方債頻頻出現兌付困難的原因。再投資也只是創造更多虧損項目,背上更多債務。

消費也不是靠刺激就能實現。今年銀行屢次降低存款利率,希望居民把錢拿出來消費,完全是緣木求魚。誰不想享受生活,喫好穿好玩好。但錢就這麼多,需要通盤規劃,今天用光了明天怎麼辦。自己的錢應該怎麼花才最合算最科學,難道不是每個人自己最清楚嗎,不需要別人來指導。說“把錢都花光纔算愛國”的所謂經濟學家,還是閉上你的嘴。

當下真正應該做的,是應該從內部外部兩方面改善環境,切切實實地從消費終端入手,讓人敢下訂單,敢消費。

對外部自然是改善國際關係,把國外訂單重新拉回來。這方面我就不多說了,以免又不合某些人的口味,扣帽子舉報。

對內部而言,我個人以爲,撇開各種複雜的財政和貨幣政策,最簡單有效,切實可行的措施有兩個。

第一個措施是發放消費券,每人5000元,全國通用,有效期一年,過期作廢。單純發現金,可能很多人會儲蓄而不消費,達不到增加消費的效果,所以還是用消費券爲好。這麼做絕不是像胡錫進所說的“全民發錢就等於全民沒發錢”。對年收入100萬的來說,5000元不值一提,但對年收入不超過5萬的人,5000元卻是一筆不小的收入。同樣拿到5000元,對這兩類人的效用感受和改善程度是完全不一樣的。

每人5000元,全國14億人口,總計不過7萬億,相對我國2022年121萬億的GDP總量,佔比不到6%,是完全可以承擔的。說全民發錢會引發通脹的專家,地方債幾十萬億,廣義貨幣供應量(M2)超發也是幾十萬億,怎麼不見你們說會引發通脹呢?怎麼一到給普通公民發放福利的時候,你們就各種理由說不行呢。

這7萬億消費券,是完完全全可以直接產生終端消費,而不是在金融機構和大型國企空轉,能切實消化產能,加速實體經濟的運轉。

第二個措施是提高國企利潤上繳比例,補充養老金賬戶。國有企業是全民所有制企業,嚴格意義上講每個公民都是股東,其利潤自然應該爲全體公民所享受,而不是僅僅爲少數人所佔有。

根據有關研究機構測算,中國國有企業利潤上繳比例平均不超過20%,而一半左右的調出資金最終又“返還”給了國企體系,顯然有悖於國企收益惠及全民的原則。這個比例遠低於國際水平。各國的國企利潤上繳比例,美國是30-50%;法國是50%;新加坡是35%-70%,盈利較好的可達80%-90%;意大利是65%,北歐國家最高可達75%,均遠超中國。

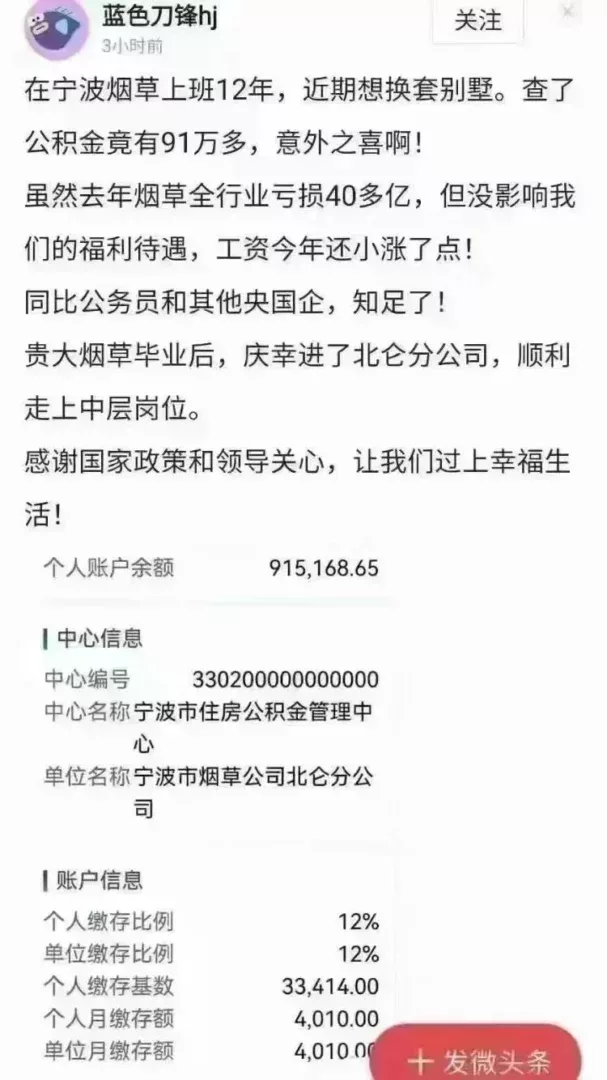

況且中國國有企業除了利潤之外,其運營成本本身就有很多不合理的地方,可以大幅壓縮轉化爲利潤。我們看到的周公子、董小姐這些人,他們的高收入,完全是把本來應當歸全體公民分享的利潤,化公爲私佔有了。上個月寧波菸草一員工炫富,再一次讓我們看到了全民的利益是怎樣被少數人侵吞。

因此,提高國企利潤上繳比例至少達到50%勢在必行。而上繳的利潤,也不應該簡單歸到財政收入,而是應該補充到養老金賬戶。國企利潤相對有保障且可持續,對養老金賬戶可起到長期穩定的作用,避免出現虧空。這纔是真正的取之於民用之於民。老百姓只有解除了養老金不足的後顧之憂,纔會放心大膽拿出錢來消費,形成經濟良性循環。

上述兩個措施簡單明瞭,不涉及什麼複雜的金融理論,關鍵還是看決心,是不是真正爲全體公民的利益着想。

回顧一下歷史,上世紀70年代末80年代初,當時中國經濟面臨的困難遠遠超過現在。文革才結束不久,百廢待興,很多生活必需品匱乏,有的地方甚至喫飯都是問題,幾千萬上山下鄉的知識青年回城,就業壓力極大。國際形勢也不樂觀,冷戰正在高潮,蘇聯百萬大軍陳兵北疆,中越戰事連綿。面對這樣嚴峻的局面,那時候是怎麼走過來的?

在我看來,主要就是三條。第一,撥亂反正,對以往受迫害的羣體大規模平反,凝聚民心;第二,定調時代主題是和平與發展,爲中國的發展爭取有利的國際環境;第二,明確走向市場經濟,形成社會各階層的共識。有了這三條的基礎,讓人們切實感受到改變未來的希望和信心。有了希望和信心,辦法總比困難多。縱觀歷史,但凡有幾十年的安定局面,休養生息不瞎折騰,勤勞的中國人就能創造出一個盛世。

現在,我們同樣需要這種希望和信心。