催婚是一種中國式家暴,這一代年輕人的不幸從步入適婚年齡纔剛剛開始。

隔壁的小張都生二胎了,你什麼時候纔能有對象?

你二姑單位有個小夥子不錯,這周安排你們見個面?

趕緊生孩子,我們趁着年輕還能給你帶一帶。

我覺得那誰挺好的,你別一天到晚誰都瞧不上。

……

2020年春節的到來意味着最年長的90後已經步入三十歲的新階段,比起80後,90後們承受的催婚壓力將會更加嚴重。

01 四面楚歌的90後

十年前“屌絲”這個詞兒剛剛興起,就被半吊子學者扣上了互聯網亞文化的帽子,他們也想不到屌絲竟然會成爲未來的社會常態。這些年裏,屌絲們分化成了兩撥人,一波是深圳龍華電子廠裏的吊毛,另一波是北上廣深寫字樓中的喪逼。

就像有人調侃,當代生活就是“你不努力一把,都不知道什麼是絕望”。

90後唯一享受過的兩個福利,一個是計劃生育,一個是高校擴招。這個紅利導致從1999年到2019年這二十年裏,大學生的人數漲了十倍多。換句話說,這就意味着很多本不應該上大學的人,也上了大學。儘管2014年畢業的大學生並不比1984年的素質差多少,但兩者享受到的際遇和機會卻是天壤之別。

這三十年間,社會資源的馬太效應已經讓年輕人不再有任何階級躍遷的奢望。

現實不會因爲你擁有社會前10%的智力水平就會多分給你幾百塊錢。現實是一年的收入買不起一平米的學區房,工資的一半要上交給房東還貸,富士康的13連跳和戒賭吧的老哥集體跑路到三和。

與此同時,60、70後的經驗和輿論裹挾着社會的普遍價值觀:人生而平等,之所以有貧富的分化完全是因爲才智和學識的不同。

你看同樣是90後,網紅李子柒1.6億的一年收入能頂一個A股上市公司,而你只能在元旦的夜晚被房東趕出北五環的隔斷間。

混成馬雲或者俞敏洪這輩子是沒戲了,混成扎克伯格或者張一鳴大概率也是不行了。互聯網上,一面是羅振宇的振臂高呼“我輩正處於一個持續上升的通道中”,另一面是勤勞致富這種不合時宜的垃圾雞湯在90後的朋友圈再也掀不起一絲波瀾。

對於存款沒有跟上智力的90後來說,受過的教育讓他們不再願意隨便找個人搭夥過日子,但經濟能力又達不到理想婚姻需要的水平。

以前的婚姻是兩人聯手抵抗風險,現在的婚姻本身就是風險。

無貸婚房,高價彩禮,出門奔馳寶馬,回家全屋定製,不給你買YSL的男孩不配說愛你。社會輿論越來越傾向於達爾文主義,在評價年輕人的婚姻時沒有一絲的寬容:窮逼不該享有交配權。

現在的相親市場,估值,淨資產覈算,履職情況,股份交割,簽約,與其說是相親,不如說是企業併購。

社會的平權與意識的覺醒意味着這些事女生同樣躲不過。

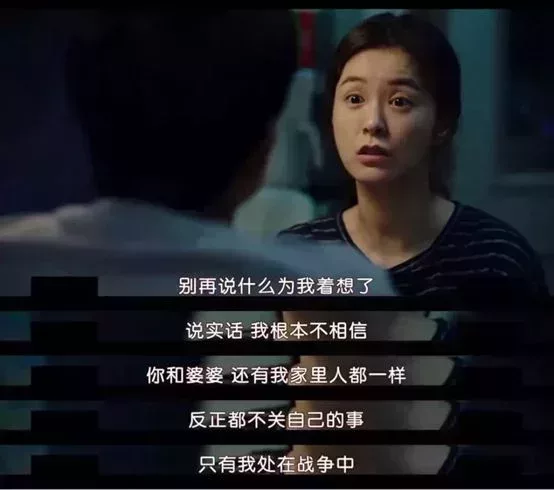

你在婚前用全套雅詩蘭黛,買一個色卡的口紅,喜歡咖啡旅遊小蛋糕,人畜無害歲月靜好。突然有一天,另一個人扔下一沓彩禮和結婚證就要徵用你的子宮。

幾乎可以預見,用不了多久你就會迅速衰老,還會一邊抱怨一邊在朋友圈貼着老臉賣面膜和紙尿褲,一邊帶娃一邊對着旁邊組團開黑的老公高喊“喪偶式育兒”。

催婚,催育,催二胎。我們都不用說父母皆禍害豆瓣小組的極端故事。

身邊就有無數血淋淋的事實提醒着未婚的90後:婚育後的生活質量大概率會急劇下降。

不論未婚男女如何在知乎相互指責,在對於婚姻的態度上,兩邊的看法卻非常一致:佛系對待,推遲結婚,搬磚纔是正經事。

男生要有良好的收入水平,才能在相親市場有更高的議價能力;

女生要有獨立的經濟條件,纔會在婚後不至於淪爲丈夫的家奴。

真正能抵抗婚後生活質量下降的,要麼是足夠的財產,要麼是堅貞的愛情。

恩格斯說,如果說只有以愛情爲基礎的婚姻纔是合乎道德的,那麼只有繼續保持愛情的婚姻才合乎道德。既然婚姻的本身就是深淵,如果沒有相濡以沫的情分,何必揪着個根本就看不對眼兒的人一起往裏跳?

哪怕是相親相愛的情侶轉正,在面對生活瑣事滿地雞毛的時候,一生也會有無數次想掐死對方。我們很難想象,和一個沒有多少感情基礎的人,怎麼還有勇氣去討論這些令人發狂的柴米油鹽。

更何況,相親市場上還有不少腦子缺根弦的傢伙坐下來後的第一句話就是:我打算一年內結婚,能接受咱們再往下聊。

呵呵。聊你媽。

對於大部分90後,新時代的婚姻不是圍城,而是火坑。火坑裏的人想拉你進去,站在火坑外的人也想把你一腳踹下去。

02 八十年代的新一輩

60後兩個最大的錯覺:一是認爲生活會永遠無條件地繼續變好,二是覺得自己還像農業社會的家長一樣,對子女有着生殺予奪的控制力。

和90後不同,60後們從成年開始就在享受着每一波紅利:

參加工作時改革深化,有了積蓄後證券開放,市場發展初期遍地是黃金,步入中年又趕上了房地產泡沫,退休後還有年輕人累死累活貢獻的社保基金來養老。

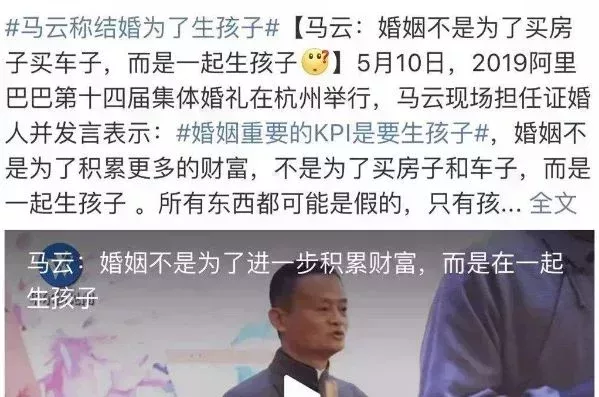

混的比較好的,在微博上告訴你996是福報,相信奮鬥的力量,艱苦創業向死而生;

最不濟的人,也會在小鎮裏坐擁一兩套房產,悠閒的養老生活和經濟實力,讓他們一臉的無懼生老病死。

那個年代的縮影:

矛盾的是,農業社會的價值觀並沒有從這些幸運兒身上抹去。

農業社會是經驗的持有人和體力勞動力互相妥協掌握話語權的地方。老人掌握着生產經驗,在壯勞力中斡旋,利用血緣工具和生活智慧制衡着親人間的資源,維持着家族微妙的平衡。儘管有些不夠聰明的老人會被子女遺棄甚至虐待,但是在整個農業社會的大環境中,老人仍然是難以撼動的權威代表。

不論是中國先秦諸子和歷代大儒,還是英國的經驗主義哲學家都認爲,在農業家庭中,老人就像一個封建君主,對子女們有着說一不二的權力。

維持一個強悍的封建家庭就必須有足夠的男丁。首先男丁代表勞動力,家裏有足夠的男人,地裏纔會有個好收成;其次男丁代表着財產主張,男丁越多,互相對於財產和資源的博弈越大,老人的君主地位才得以鞏固;三是男丁代表着暴力,具備保護私有財產和侵佔他人財產的基礎,張扣扣家裏如果人丁興旺,母親就不會在宅基地糾紛中被人打死。

所以,計劃生育收緊會有人偷着生,二胎政策放開又會有人搶着生,今後如果生育政策徹底放開,一定會有人玩命生。

這就是農業社會爲我們灌輸的生育策略:重男輕女,多子多福,早生多生,幸福一生。

人的腦子想要轉過彎來,要比社會演變慢得多。

歐洲在17世紀,美國和日本在18世紀完成了工業化,殘存着封建三觀的工業人口早就進入了墳墓,而中國的工業化不過短短的三四十年,蛻變不夠徹底的封建農民還鮮活地站在我們面前。這些年裏,農民遷入了小鎮成爲工業人口,而家庭關係不會隨着身份的遷移有絲毫改變。

城鎮和農村的差異只是讓第一代小鎮青年們物質上好過了一些,這些人,這些出生在60年代的人,這些八十年代的新一輩,價值觀依然和三百年前的祖先並無太大區別。

他們中的少數精英考上了大學,成爲一個個馬雲、劉強東和俞敏洪,農業社會的烙印在時間與見識的洗刷下逐漸變淡,但基礎教育的匱乏導致的小農三觀偶爾還能通過言論和劣跡體現出來。

而更多的人在享受改革和社會資源再分配的同時,智力和學識的發育並沒有配得上資產的增長,他們的認知能力、思考水平、處事三觀仍然處於低得可怕的程度。

所以這些年裏,羅輯思維,權健火療,鴻茅藥酒,國學課堂,龐氏騙局,最主要的客戶羣體一直是人傻錢多的60後。他們在下沉市場裏揮金如土,掏着大把智商稅去買那些明顯沒有什麼用的東西,還不允許任何人反駁。

甚至可以這麼說,這一代人硬是憑着自己捉急的智商和大把的財富,創造出一個又一個優質的詐騙市場。

當你去質疑一個60後,他也不會因爲你說得對不對而有過短暫的思考,他們要麼假裝理智地把問題歸結於代溝,要麼簡單粗暴的將問題全盤否定。在他們看來自己一生的光輝歲月就是任何話題最可靠的論據。

而這就是現實:掌握財富的人掌握着話語權。王思聰日一次狗的流量,遠遠超過大部分人一生的關注度。

這幾十年的魔幻現實主義中國,就是一個活脫脫的《百年孤獨》。

03 催婚是一場中國式家暴

簡單來說,60後長輩大致是這麼一羣人:

1 幾乎不用怎麼努力就有順風順水的人生,所以對現代的婚育抱有謎一般的自信;

2 內心屬於農業社會,仍然固執地認爲自己應當對家庭成員有絕對的控制力,

3 精神生活貧乏,信息來源單一,反而對自己的人生哲學擁有不可思議的信賴感。

農業社會的人際關係仍在新工業人口中發揮着作用,你父母身邊總會有一些抱着熊孩子的,60後爺爺奶奶滿小區的瞎炫耀,以至於現代的催婚的急迫性和隨意性絲毫不亞於給貓狗配種。從而對子女的婚姻質量卻有着奇葩的寬容度:結了婚再離甚至都要好過一直不結婚。

他們只幫你做選擇,但不會幫你承擔後果,這就是現代催婚最可惡的地方。

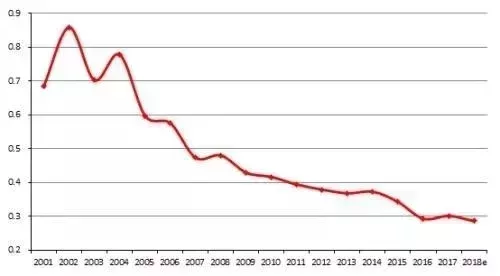

根據統計數據,每2.6對夫妻結婚的同時,就會有1對登記離婚。

導致離婚的最主要原因不是家暴和出軌,不是冷戰和糾紛,而是感情不和這個不痛不癢的原因,這個比例佔到了接近80%。針對這個問題,統計學家和社會學家們都喜歡給出一些隔靴搔癢的建議:冷靜,忍耐,別衝動,低質量的婚姻勝過高質量的單身。

反而是在結婚的時候,所有人全都惜字如金,沒有一個人來告訴你,結婚比離婚更需要謹慎理智。我們幾乎可以斷定,現在的婚姻失敗,有一半都是被家庭和社會的家暴式催婚催出來的。

咪蒙曾經寫過這麼一段話,結婚時最感人的是爸爸牽着你的手交給丈夫,離婚的時候爸爸再把你的手牽回來。

有時候總覺得這種話,三觀簡直歪得令人髮指。

西方和日本完成工業化比中國要早100多年,殘存着封建意識形態的長輩們幾乎都已經死光了。在徹底工業化的社會中,人是獨立的勞動力,人具備不依附於任何人的人格。任何對於家庭成員私生活的指摘,其本質都是人身控制和人格侮辱。

中國的家暴有個特點,90%以上的施暴者都會認爲“我這是爲你好”,然後心安理得地持續施暴。

催婚的時候,年紀大了嫁不出去,你別眼光高,剩男剩女不配當人,強迫式相親,流氓式跟進,你要爲你的一生着想。

催育的時候,沒生過孩子的女人是不完整的女人,不孝有三無後爲大,生老病死牀前盡孝,你憑什麼這麼自私?

沒錯,自私這個詞還是由施暴者,一些想要綁架你或者你伴侶子宮的人提出來的。

長輩們積攢了一年的戾氣終於在過年的時候爆發了。

關係近一些的,希望你兒孫滿堂,父慈子孝,在家鄉考個公務員,一家人其樂融融,我們做長輩的也好增強一點點家族權力;

關係遠一些的,問這問那,指點江山激揚文字,努力給你灌輸貧瘠的人生哲學,爲的不過是顯示自己在家族中的地位,或者在閒扯淡的時候有些無聊的談資。

這麼一些只有逢年過節和婚喪嫁娶纔出現的NPC,在家族宴會中戴上面具,努力扮演從小呵護你成長的重要角色。也就是這些人,和你的父母結成親密的默契,準備通過婚姻和血緣來繼續鞏固自己封建家長的控制力。

最後,我們來做一個總結:

1.催婚的矛盾本質上是封建家長的控制慾和年輕人人格與經濟獨立的矛盾;

2.現代的婚姻早就不是農業社會的互相搭夥過日子抵禦風險,婚姻反而極有可能造成今後生活質量下降;

3.催婚催育是不對後果負責任的家暴,其本質都是人身控制和人格侮辱。

網絡上會有很多教你過年如何去和親戚虛與委蛇的話術,這些方式不過是解一時的尷尬。

我認爲長期有效的反逼婚方式只有一項:宣告獨立。經濟的獨立是人格獨立的前提,經濟斬斷依賴,纔能有挺直腰桿跟催婚說不的可能性。

我們不知道具體有多少年輕人屈服了,但這些人的共同點都很一致:

父母具有極強的控制慾,大學優先選擇本地,工作後服從父母安排——無論好壞都必須離家近,婚育自然要聽從父母的指揮,婚後的經濟生活和父母還有千絲萬縷的聯繫。這些年輕人耳濡目染,認爲父母對子女的控制是一種理所當然,未來大概率還會對自己的子女做同樣的事。

五四運動過去了100年,可很多人的三觀還停留在100年之前。要說什麼時候催婚家暴能夠真正消亡,可能要等這一代被家庭控制的90後都死光了,這一天才會真正到來。

可至少在我看來,結婚這種事,確實應該找個自己喜歡的人。