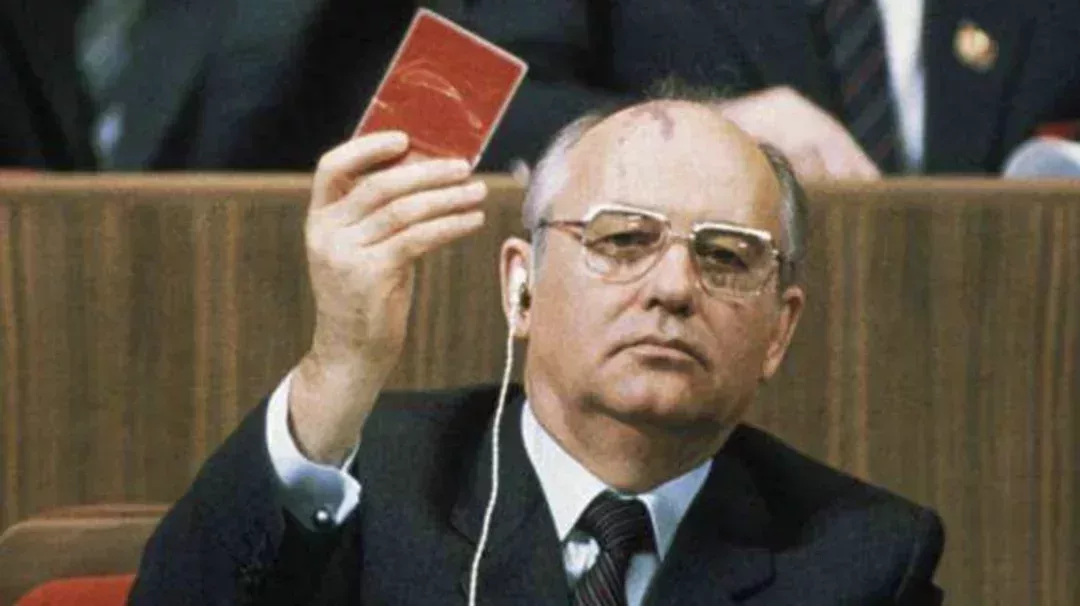

蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫曾問英國首相撒切爾夫人:你如何保障英國人民喫飽飯呢?

對此,撒切爾夫人在回憶錄中寫道:蘇聯的領導人一點兒也不懂經濟學常識。

因爲蘇聯歷屆領導人都是計劃思維。如果要讓蘇聯人喫飽飯,就要成立一個龐大的中央計劃委,開展極其複雜的計算和計劃,纔有可能接近這個目標。

龐大的票證管理,甚至喫麪條還是喫大米,都只能服從計劃的配給。這聽起來非常搞笑,明顯違背經濟學常識,卻在蘇聯運行了數十年。雖然餓死了800萬至3000萬人,但依然有着無數的擁躉。

什麼是經濟學常識?

常識來源於公理,就像幾何學一樣。“幾何學之父”歐幾裏得,從五個公理出發,使用五種邏輯,共推出了465個定理,從而構建了幾何學的大廈。

如果想要徹底推翻歐幾裏得的幾何學,就要推翻源頭的5條公理,比如通過兩點的直線只有一條。

所以,一個經濟理論的源頭公理,如果站不住腳,那麼它的語言縱然再悅耳,許諾縱然再美好,也只是空中樓閣,隨時可能崩塌。

因此,不僅爲了能夠喫飽飯,還爲了能夠喫好飯,並且能夠滿足挑食的願望,我們需要了解一些經濟學的公理。

第一條公理、人的行爲具有目的。

亞當斯密在《國富論》中寫道:我們每天所需的食物和飲料,不是出於屠夫、釀酒師或麪包師的恩惠,而是出於他們自利的打算。屠夫、釀酒師和麪包師,原本是出於利己之心,但客觀上卻做出了利他之行。

人皆有利己之心。因此,經濟研究就必須從人的需求、人的動機、人的行爲這些基本要素出發。如果無視這一點,只把人當成無慾無求、沒有思想、沒有行動的工具,那這樣的經濟學,根本不是造福民衆的理論,而只是奴役民衆的權謀。

而且任何集體的背後,也都是個體的人。很多人喜歡模糊這個概念,用一些集體的名稱來隱喻,讓一些不明所以的人認爲,那些抽象的集體概念似乎也能行動。

但事實上,是集體裏面的人在行動。既然人皆有利己之心,那麼少數個人組成的集體,就會變成大公無私嗎?

所以當明白了這個公理,一切困惑就會迎刃而解。比如政府爲什麼會腐敗,集體爲什麼沒有效率,家庭聯產承包後,糧食產量爲何會比集體公社大幅度增加。

第二條公理、市場是交易的過程。

人們爲什麼要交易?打個比方,你有番茄,他有雞蛋,我有大米,我們三個交易,每個人就可以喫一頓番茄雞蛋蓋澆飯。

把這個道理無限放大,就是市場。人與人之間的交易,構成了市場。想喫什麼,需要自由交易。所以道理很簡單,只有自由交易才能使經濟繁榮。

自由交易會讓“利己之心”產生“利他之行”。如果沒有自由交易,那麼利己之心就只能導致“利己之行”。就像俗語所說:匠人要發、房子快塌。工匠想要發財,就必須把房子的質量蓋得差,這樣就能不停的蓋房子。

但如果有自由交易,爲了爭奪生意,工匠們必須提高建築質量,讓消費者滿意,因爲質量差的工匠不會有生意。

儘管自由市場是件好事,但有些人卻不喜歡。因爲它顛覆了傳統的人情社會和權力社會,他們生意靠人情、發財靠權力。

第三條公理、法治是市場的基石。

法治越健全,自由市場才越繁榮。法治給市場劃定了紅線和底線,既確保了交易市場的秩序,又給了交易各方安全感。

對公權力而言,法無授權不可爲,對私權利而言,法無禁止即可爲。也就是在市場準入、契約交易等方面,交易各方都有法治保障下的平等權利。

如果法治不完善,比如《勞動法》《救濟法》等等成爲擺設,私有產權不受保護,那麼市場的各種要素就無法發揮全部作用。交易各方既無安全,又隨時可能被拿來背鍋。

第四條公理、分工是進步的源泉。

分工和交易密不可分。分工的好處不言而喻。芝加哥學派的弗裏德曼曾形象的舉例說:如果不分工,人們連一隻鉛筆都造不出。

分工是市場規模擴大的結果。市場的擴大促進了分工的細化,分工的細化導致了技術的創新,進而促進了經濟的發展,而經濟的發展反過來又使得市場進一步擴大。如此反覆,這就是經濟良性發展的過程。

國際貿易本質上也是分工。因此,一個國家越是開放,參與的國際分工越多,經濟就越容易產生良性循環。

第五條公理、一切皆有成本。

凱恩斯主義者們常說:市場會失靈。但實際上市場沒有失靈一說,只有成熟與不成熟的區別。

一方面,凱恩斯主義者盲目的認爲,經濟危機的原因是需求不足,但這明顯不是本質。他們主張通過刺激手段擴大需求。另一方面,他們篤信政府,認爲只要祭出幹預的大棒,一切危機就會迎刃而解。

但一切幹預行爲都有成本。要知道,政府本身並不生產,那成本由誰來負擔?又憑什麼確保幹預行爲的收益會大於成本?事實上,幹預行爲往往會過度,往往會帶來巨大的財政浪費。

而且長此以往,政府的幹預還會讓資本錯配、風險累積,一旦危機爆發,傷及的將是千家萬戶。

第六條公理、世界充滿不確定性。

人類經濟的榮衰與浮沉,源自層出不窮的創新。前赴後繼的企業家冒險去創新,而創新會破壞市場的均衡,這就是“創造性破壞”。

世界上的信息不計其數,人類無法完全掌握,其複雜性也無法完全理解,當然犯錯就再所難免。也就是說:任何的冒險,有成功就會有失敗。

所以不可能存在一個機制或一種政策,可以包治百病。而一個好的機制或一個好的政策,自然是容錯率非常高。

在市場經濟中,無需全體人類一同去冒險,而是由一部分人去冒險,有成功也有失敗,容錯率自然就高。失敗的自然消失在歷史長河中,成功的則創造了各式各樣的新產品和新技術。這就是過去兩百多年,人類社會經濟繁榮的奧祕。

從亞當斯密開創現代經濟學以來,經濟學的理論層出不窮,經濟學大師羣星璀璨。

如果非要用一句話概括經濟學的公理,那就是——世上沒有免費的午餐。

那些聲稱會帶來免費午餐的理論或者主義,可能是出於善意,但通往地獄的道路通常就是由善意鋪就的。