9月16日,文化大革命的符號性人物之一,當時的紅衛兵頭目、上將宋任窮之女宋彬彬在美國去世,終年77歲。

宋彬彬之所以成爲文革符號性人物,是因爲被毛澤東賜名“要武”,於是宋彬彬改名宋要武。從此之後,“宋彬彬”成爲紅衛兵運動暴力與混亂的符號。

不過,宋彬彬所代表的紅衛兵很快就失勢。1969年,宋彬彬前往內蒙古自治區錫林郭勒盟牧區插隊下鄉。1972年,進入長春地質學院成爲工農兵學員,1975年畢業。1980年,以留學爲名移民美國,這之間,她還改了名不叫“彬彬”與“要武”,改名叫宋巖。

2014年1月12日,宋彬彬在北京師範大學附屬實驗中學(原北師大女附中)安放着卞仲耘副校長銅塑雕像的會議室裏,向當年的老師、同學以及老師的後人道歉。卞仲耘家人缺席。

宋彬彬稱再不道歉就沒機會了,含淚讀了一份準備好的聲明,表示“要對卞校長的不幸遇難負責”。卞仲耘當時雖是副校長,但是實際的負責人。

宋彬彬還說,“文革是一場大災難”,“一個國家走向怎樣的未來,很大程度上取決於她如何面對自己的過去”,“我希望所有在文革中做過錯事、傷害過老師同學的人,都能直面自己、反思文革、求得原諒、達成和解。”

1月27日,卞仲耘的丈夫王晶垚發表聲明表示,在真相大白之前,不接受師大女附中“紅衛兵”的虛僞道歉。

有的網友說,宋彬彬的去世,標誌着紅衛兵時代的結束。

但筆者覺得,一個開始覺醒的“宋要武”去了,但更多的還沒覺醒的“宋要武”正在不斷的湧現。一大批沒有獨立思維能力、跟在司馬南後面盲動起鬨、渴望發泄不滿情緒的憤青羣體,擁有比當年的紅衛兵更極端和更具破壞性的思維、行爲模式,極有可能替代紅衛兵成爲下一次文革的先鋒隊。

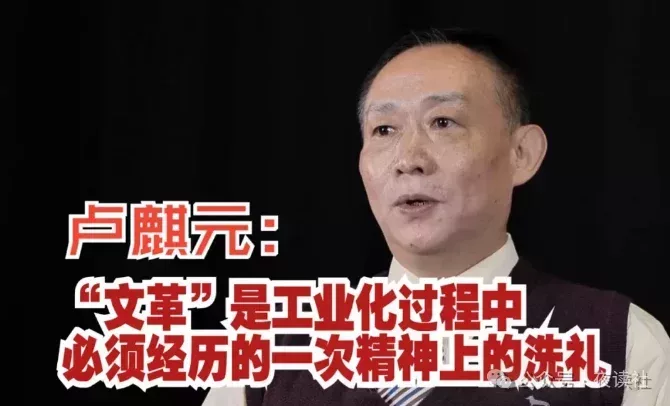

文革首先在文化界發難,無賴文痞姚文元的《批海瑞罷官》打響了文化大革命的信號彈;今天的文革幽靈一樣首先選擇在文化領域興風作浪,尤其是在網絡四處出擊大打出手。司馬南、盧麒元、烏有之鄉、崑崙策之流,雖然不是姚文元那樣欽定的“文革旗手”,但姚文元的無賴文風卻在網絡甚囂塵上。擁有極端思維又不愛思考的憤青文痞追隨他們輿論導向,對不理解的人和文字上綱上線,玩弄文革時期斷章取義、偷換概念等無賴文風,對鎖定的目標大扣帽子大打棍子,把真正愛國勇於捍衛良知公正的志士仁人打成“漢奸賣國賊”。

當年發動文革的口號是“反帝反修”;今天的“文革信號”則是“愛國排外”,二者的思想內涵高度一致。取代紅衛兵的憤青羣體先在某個“愛國排外”的目標上取得認識上的高度一致,然後行動上高度一致對鎖定目標羣起而攻之,在人數和聲音上取得格外壯觀的力量展示,從而在社會上贏得深刻印象,而不管攻擊某個目標在法理上是否站得住腳?在人情上是否合情合理?比如司馬南對張文宏、毛星火對莫言。

無論是愛國排外大遊行,還是羣起圍攻獨立聲音,都是下一次文革的演習目標,憤青羣體甚至已成功地完成了下一次文革的“排練”。

宋彬彬去了,但文革的幽靈仍在徘徊。