昨天晚上看一個喜劇綜藝,大張偉點評某個節目時說“我們搞藝術的……”,這時候一條彈幕輕蔑地飄過:“你們搞喜劇的,也配談藝術”。我當時就很困惑,這位尊貴的觀衆,自己就在看喜劇,同時卻鄙視喜劇。

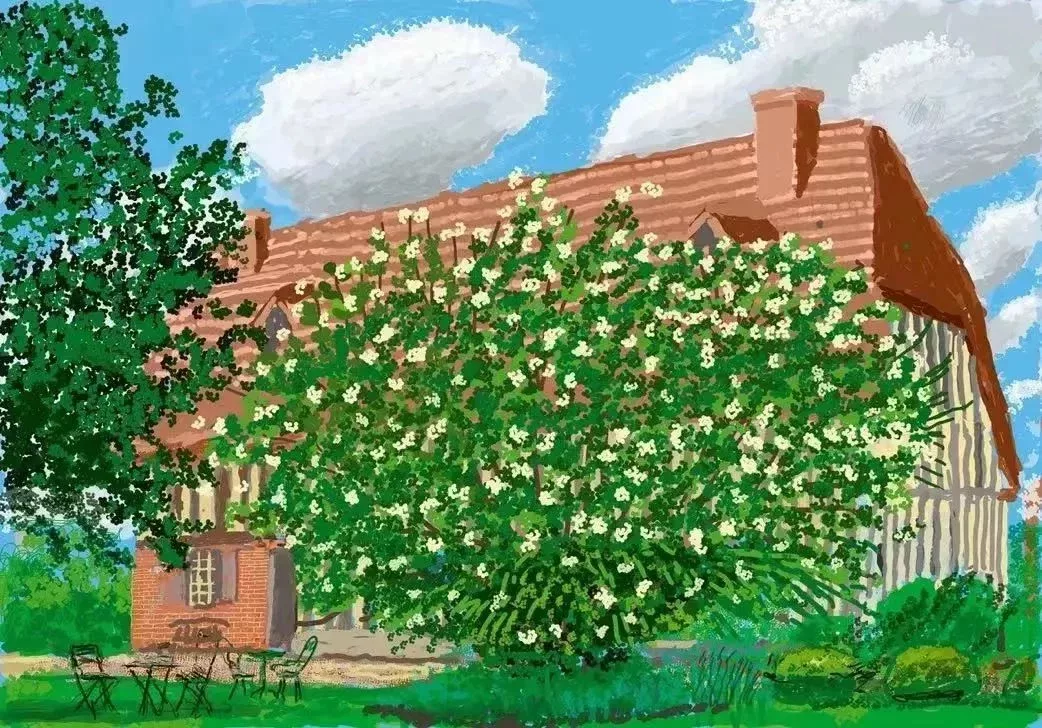

大衛·霍克尼是我非常喜歡的一位藝術家,相信再尊貴的人查一下他的作品價格,都不會否認他是一個藝術家。霍克尼很早就出名了,但一直都很可愛,這在藝術家裏邊並不常見。他有一個觀點說:“二十世紀藝術的自覺性太強了,以至於它將自身隔離了起來,似乎是一門完全獨立自主、與其他無關的實踐活動。”

有一次,霍克尼和一位藝術批評家吵了起來。批評家說:“藝術不是人人都可以做的。”霍克尼說:“我要是相信這樣的鬼話,還不如一槍斃了自己算了。”就是這句話讓我愛上了霍克尼。我們會發現,越是頂級的藝術家,越不會把藝術看成建立區隔的防護欄。反而是那些三流藝術家和那些身在外圍被藝術光環所炫的人,特別願意把藝術搞成“藝術”。

霍克尼繼續跟批評家說:“說真的,藝術被你拉低到了珠寶的層次。珠寶不是人人都可以擁有的。但這無所謂,珠寶並不重要。”霍克尼認爲,藝術是更高層面的東西,各種各樣的社會包括原始社會都能創造藝術。所有人都需要藝術。“或許,普羅大衆欣賞的只是低水平的藝術創作,但水平再低也仍然是藝術。”

當我們談論藝術或者談論文化的時候,特別容易把它們弄到引號裏邊去。似乎只有西裝領帶晚禮服正襟危坐紅酒杯,纔有資格插嘴。其實真正的好東西與人是沒有區隔的。陽春白雪和下里巴人都可以有。若是因爲喜歡下里巴人而否認陽春白雪,那也是一種極端。重要的是,允許自己開心,也允許別人開心。如果一個人的開心建立在貶低別人的基礎上,那他絕不像自己想象得那麼高級。

前些天,在網上看到一種論調“不能讓這樣的短劇瘋下去了”,點開一看,原來是現在中老年短劇爆火,霸道總裁從前是愛上實習生,現在開始愛上保潔阿姨了。我從前不看霸總劇,現在也不看短劇,但我發現好些人在議論中老年短劇的時候,那種語氣讓人很不舒服。

不就是做夢嗎,年輕人可以做夢,中老年人就不可以做夢了嗎?怎麼到了中老年人那裏,就一定是“被圍獵”“被收割”呢?誰來規定怎樣的情感需求是合理的,怎麼樣的情感需求是不合理的?尤其是那種預設中老年人全都行爲不能自主,不能區分幻想與現實的心態,往輕了說是傲慢,往重了講是歧視,其實有些人的道貌岸然底下,隱藏的是猥瑣。

如果說短劇市場要規範,那也應該是基於所有成年人的需求,進行一視同仁的討論,沒必要把中老年人單獨拎出來。把自己當人,把別人也當人,人都有七情六慾。規則之上,自由飛翔,誰也沒資格審判誰。

說來羞恥,去年刷到一個遊戲,《完蛋!我被美女包圍了》。我不是遊戲玩家,我是在視頻平臺上看的別人通關。劇情真的逆天,每個美女都會無來由地愛上你。但人就是這樣一種奇怪的動物,我們的身心靈並不是那麼和諧地融匯在一起。腦子一邊覺得不合理,嘴角一邊忍不住自動上揚,我當時在地鐵上,最後都忍不住要樂出聲了,只好下地鐵,找個沒人的地方看個痛快。過後我心想,年輕人在這樣的遊戲裏爽一把,能有什麼不好呢,沒什麼不好。

文化產品之於人,也不是程序之於機器,安裝上就立馬開始運轉。很多時候,我們的情感需求在虛擬世界得到慰藉和滿足之後,我們在現實中才會更加從容,更有活力。我們沉重的肉身,需要很多個世界來盛放。

還是拿短劇來說,作爲一種新的內容形式,短劇市場的迅速擴大,歸根結底是由於它的“短平快”更容易捕捉觀衆注意力、填充現代人的碎片時間。對於新的內容形式,人們很容易用原來的審美框架去下特別大的判斷,這個時候如果出現一些聲音通過放大、扭曲個別現象,恰好擊中了某種刻板印象,各種大帽子就會隨之而來。

最近,復旦大學新聞學院教授陸曄有一個觀點啓發了我,她說:“當下的年輕人可能有好多個小號,他們不需要用一個整體性的‘我’來應對一個整體性的世界,他們把‘我’切成小塊,把不同的‘我’放進不同的小塊世界進行交互和交流,最終小塊的’我’回到’我’。”

不光是年輕人,中老年人也在適應媒介形態的快速變化。很多短劇展現的溫馨家庭關係、真摯友誼、情感陪伴等,就給中老年人帶來了精神上的慰藉。

當下,短劇題材已經從青春、情感、都市,擴展到科幻懸疑、動作、文旅、民俗等多元題材。《三星堆:未來啓示錄》《金豬玉葉》《超越吧!阿娟》等精品短劇,也湧現了出來。《我的歸途有風》展示四川樂山的非遺美食文化,還產生了賦能地方文旅的良好效果。

觀衆與作品,在相互選擇、相互支持、相互滋養,進入內容消費的細緻過程中去觀察,就會發現很多人內心那些微小而難以言說的孔隙,是被短劇浸潤的。

讓短劇飛一會兒,大帽子先緩一緩。