拜浙江高考一篇奇文所賜,高考的熱度多持續了幾天。

很多人在討論的,是一篇浙江高考的滿分作文——《生活在樹上》。

2020年的浙江高考作文題目,是這樣的:

應該說,作爲一個高考作文題目,這個命題給予考生的發揮空間是很大的。

但是也許是發揮的空間太大,在分數公佈後,閱卷組爲了展現浙江考生的高水平,公佈了一篇滿分作文——《生活在樹上》。

奇文共欣賞,疑義相與析:

生活在樹上

浙江一考生

現代社會以海德格爾的一句“一切實踐傳統都已經瓦解完了”爲嚆矢。濫觴於家庭與社會傳統的期望正失去它們的借鑑意義。但面對看似無垠的未來天空,我想循卡爾維諾“樹上的男爵”的生活好過過早地振翮。

我們懷揣熱忱的靈魂天然被賦予對超越性的追求,不屑於古舊座標的約束,鍾情於在別處的芬芳。但當這種期望流於對過去觀念不假思索的批判,乃至走向虛無與達達主義時,便值得警惕了。與秩序的落差、錯位向來不能爲越矩的行爲張本。而縱然我們已有翔實的藍圖,仍不能自持已在浪潮之巔立下了自己的沉錨。

“我的生活故事始終內嵌在那些我由之獲得自身身份共同體的故事之中。”麥金太爾之言可謂切中了肯綮。人的社會性是不可祓除的,而我們欲上青雲也無時無刻不在因風借力。社會與家庭暫且被我們把握爲一個薄脊的符號客體,一定程度上是因爲我們尚缺乏體驗與閱歷去支撐自己的認知。而這種偏見的傲慢更遠在知性的傲慢之上。

在孜孜矻矻以求生活意義的道路上,對自己的期望本就是在與家庭與社會對接中塑型的動態過程。而我們的底料便是對不同生活方式、不同角色的覺感與體認。生活在樹上的柯希莫爲強盜送書,興修水利,又維繫自己的愛情。他的生活觀念是厚實的,也是實踐的。倘若我們在對過往借韋伯之言“祓魅”後,又對不斷膨脹的自我進行“賦魅”,那麼在丟失外界預期的同時,未嘗也不是丟了自我。

毫無疑問,從家庭與社會角度一覘的自我有偏狹過時的成分。但我們所應摒棄的不是對此的批判,而是其批判的廉價,其對批判投誠中的反智傾向。在尼采的觀念中,如果在成爲獅子與孩子之前,略去了像駱駝一樣揹負前人遺產的過程,那其“永遠重複”洵不能成立。何況當礦工詩人陳年喜順從編輯的意願,選擇寫迎合讀者的都市小說,將他十六年的地底生涯降格爲橋段素材時,我們沒資格斥之以媚俗。

藍圖上的落差終歸只是理念上的區分,在實踐場域的分野也未必明晰。譬如當我們追尋心之所向時,在途中涉足權力的玉墀,這究竟是伴隨着期望的泯滅還是期望的達成?在我們塑造生活的同時,生活也在澆鑄我們。既不可否認原生的家庭性與社會性,又承認自己的圖景有輕狂的失真,不妨讓體驗走在言語之前。用不被禁錮的頭腦去體味切斯瓦夫·米沃什的大海與風帆,並效維特根斯坦之言,對無法言說之事保持沉默。

用在樹上的生活方式體現個體的超越性,保持婞直卻又不拘泥於所謂“遺世獨立”的單向度形象。這便是卡爾維諾爲我們提供的理想期望範式。生活在樹上——始終熱愛大地——升上天空。

看得懂嗎?

看不懂吧。

閱卷組給出的評價是這樣的:

作爲一名高中生,應該說作者有遠超於常人的哲學功底。文章裏引用大量的哲學概念,如海德格爾、維特根斯坦等哲學家的理論,是非常小衆而專業的。整篇作文如同哲學家的報菜名,全文讓我等普通讀者不知所謂。

大抵關於這種文章,普遍存在兩種看法——第一種認爲,寫的什麼東西,看都看不懂,這就是垃圾。另一種人認爲,你看不懂是因爲你水平太低,因爲你理解不了作者的深邃思想。而後者的聲音往往會壓過前者,畢竟說自己看不見國王的新衣,等於承認自己是個蠢貨。

巧合的是,這篇作文的文風與網上很流行的“狗屁不通文章生成器”是如此的相像,而後者完全是AI隨機生成的:

我無法評價這篇文章的好與壞,因爲說實話我也看得不太明白,但是我可以肯定的是,它一定不配得滿分。

因爲這涉及一個原則性的問題——寫文章這件事情,究竟是內容要服務於形式,還是形式服務於內容?

唐朝中期以後,韓愈等人在文壇上開始倡導古文運動。主張放棄六朝以來的駢體文,用文風踏實的散文來代替駢體文。從韓愈以後,唐宋八大家大抵都是支持古文運動的。而其根本原因在於,當時的文壇,已經是形式重於內容了。

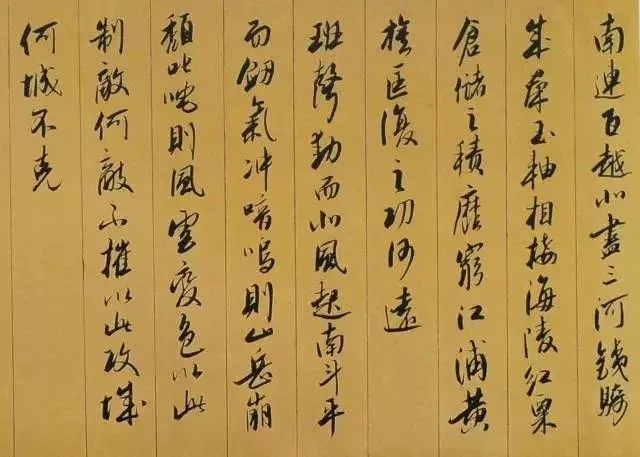

駢體文興盛於南北朝,講求對偶和韻律,極重用典。從文學性上講,駢體文講究四六對仗,抑揚頓挫,詞藻華麗且聲韻優美,文學水平很高。

舉例如天下第一駢體文《滕王閣序》——

披繡闥,俯雕甍,山原曠其盈視,川澤紆其駭矚。閭閻撲地,鐘鳴鼎食之家;舸艦彌津,青雀黃龍之舳。雲銷雨霽,彩徹區明。落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。漁舟唱晚,響窮彭蠡之濱,雁陣驚寒,聲斷衡陽之浦。

王勃的這篇滕王閣序,在千年以來一直被認爲是駢體文的最高峯,唯一能與它相提並論的,只有駱賓王的《討武曌檄》。

然而作爲天下第一駢文高手,王勃本人卻立主改革文風。不僅王勃,韓愈、蘇軾、歐陽修等人都是首屈一指的大文豪,卻集體反對駢體文。他們並非沒有文采,卻堅持要改變這種華而不實的文風。

因爲駢體文的特點是“浮靡雕琢、怪僻晦澀”,韓愈等人認爲駢體文“意少詞多”,堆砌了大量的華麗詞藻,但最終表達的意思卻很簡單,大量的時間精力被浪費在雕刻文詞上。因此韓愈主張文章應該“簡而有法,流暢自然”。

經過唐宋八大家等幾代文豪的不懈努力,文壇風氣煥然一新,大量的散文出現在文壇上,華而不實的駢體文被逐漸廢棄,文學界打破了形式主義的桎梏。

而在古文運動開展上千年以後,關於文章的內容重要還是形式重要,我們不應該再有爭論。

比如這篇《生活在樹上》,非常的晦澀難懂,問題在於,有必要嗎?

生活中的確有很多晦澀的文章,比如學術論文、抽象概念等等。這些文章的晦澀,並沒有人指責它們。因爲它們需要表達的事情本身就很深奧難懂,需要藉助大量的概念和引用來進行闡釋,比如現代物理學,幾乎已經發展到了無法通過語言向普通人解釋的程度。

但對於一篇高考應試作文來說,考生的思想已經深邃到了必須需要如此多的哲學概念才能解釋的程度了嗎?

換句話說,明明可以說得通俗易懂、簡潔明快,爲什麼一定要套上這麼多不知所謂的哲學名言呢?

更重要的是,生活中晦澀的文章是會有很多註釋的,爲的是防止讀者不懂。而該文則直接將一些哲學概念甩上來,如“一切實踐傳統都已經瓦解完了”、“對無法言說之事保持沉默”等,這些概念都不經任何解釋的寫了上來。

這是一場賭博,賭的是,閱卷老師不敢說自己不懂。

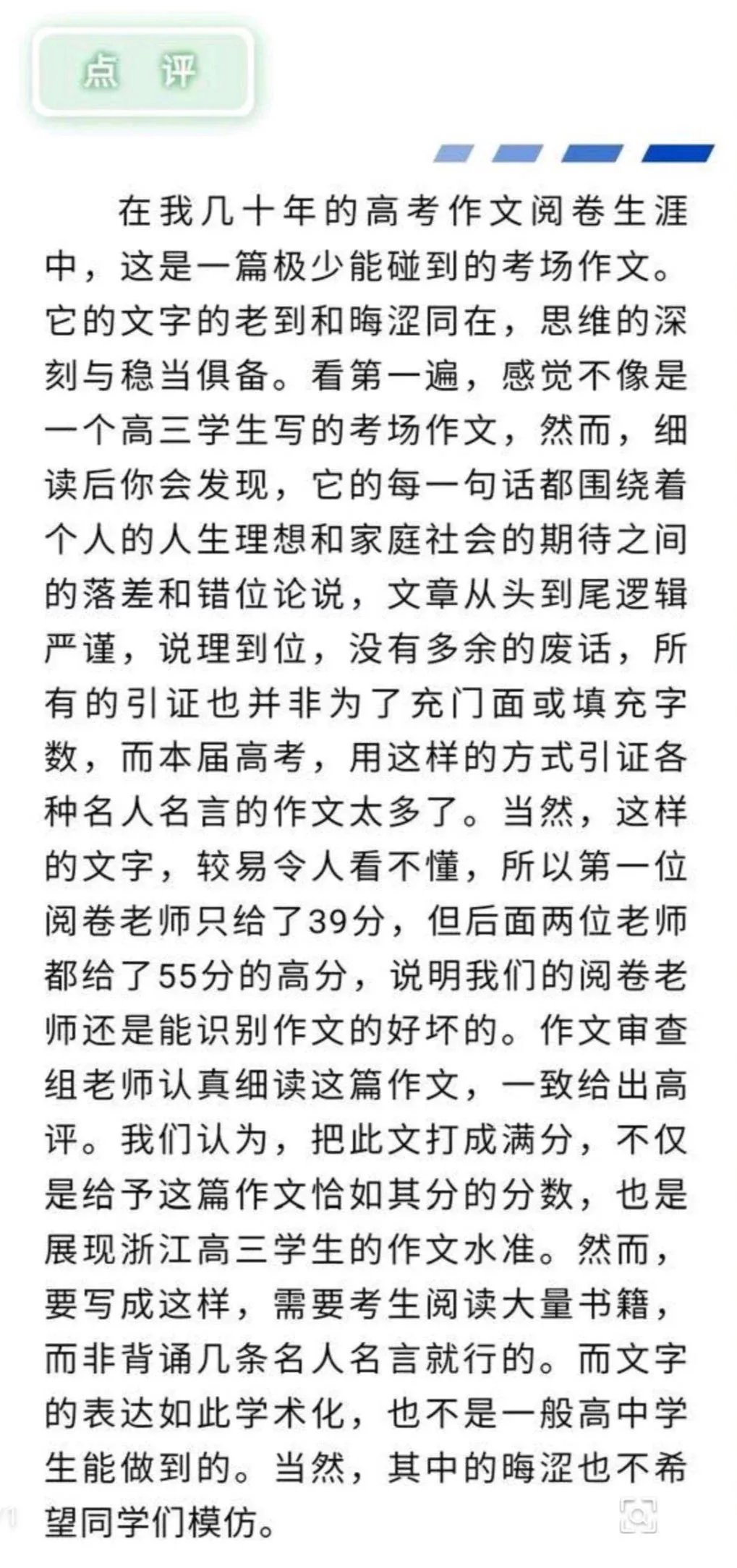

事實證明,作者成功了,按照閱卷組的評語,閱卷老師對這篇作文簡直太懂了,比特朗普還懂:

它的文字的老到和晦澀同在,思維的深刻與穩當俱備。看第一遍,感覺不像是一個高三學生寫的考場作文,然而,細讀後你會發現,它的每一句話都圍繞着個人的人生理想和家庭社會的期待之間的落差和錯位論說,文章從頭到尾邏輯嚴謹,說理到位,沒有多餘的廢話,所有的引證也並非爲了充門面或填充字數。

看來老師們肯定是很懂這篇文章,纔會在如何混亂的結構中得出一個“邏輯嚴謹,說理到位”的結論。

而閱卷組之所以如此心甘情願的爲這篇作文吹彩虹屁,原因不過一句話:

當然,這樣的文字,較易令人看不懂,所以第一位閱卷老師只給了39分,但後面兩位老師都給了55分的高分,說明我們的閱卷老師還是能識別作文的好壞的。

給這篇作文滿分,最重要的目的是——說明我們的閱卷老師還是能識別作文的好壞的!

這麼一篇晦澀不看,語義混亂,甚至連中心思想都很難看出來的應試作文,能獲得滿分的最重要原因就是——它靠着自己的深奧,鎮住了所有人,每個人都覺得自己看不懂,但誰都不敢說,誰說誰露怯。

像極了一羣聾子被帶進交響樂隊,每個人都只能跟着大家閉目享受,卻沒人敢說自己聽不到音樂。

當然,也有可能是我等普羅大衆才疏學淺,閱卷老師確實哲學功底深厚,足以看懂這篇大作。但問題是,這並不代表應該給這篇作文滿分。

《生活在樹上》獲得滿分,會給未來的高考作文帶來不可估量的影響。

因爲它代表着高考作文除了論點明確,論據完整之外,還有另一套體系,另一套“猜謎”體系。如果想讓人認同你,可以通過堆砌一大堆深奧的素材的方法讓對方膽怯,進而不敢批評你。

長此以往,劍走偏鋒者會越來越多,前有四川考生甲骨文寫作文,後有浙江考生哲學家報菜名,如果高考作文在這種方式上“爭奇鬥豔”,那麼作文教育的目的就失去了。

除非學術論文,否則一篇好的文章,必然是對讀者友好的。像《穆赫蘭道》這種需要藉助說明書才能看懂的電影,不配進院線,而像《生活在樹上》這種刻意拔高閱讀門檻的文章,顯然也不應該成爲適用全國的效仿標準。

有的時候,讀文字時爲了理解而理解,會造成很大的笑話。

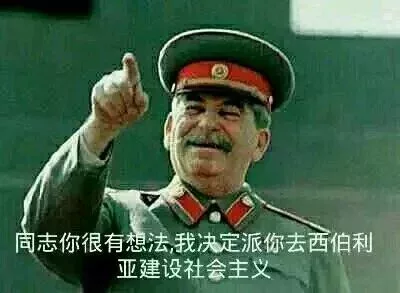

蘇聯時期,斯大林在讀完高爾基的《少女與死神》之後,留下了一句批示——“這本書寫得比歌德的《浮士德》還有力,愛情戰勝死亡。 斯大林”。

在當時的蘇聯,斯大林寫的所有批示除非涉密,都要公之於衆。而祕書在整理這句批示時卻發現,慈父同志在拼寫“愛情”時少寫了一個字母。

但對於斯大林的筆跡,誰也不敢修改。於是,莫斯科大學的兩位教授,連夜開始論證,證明資產階級的腐朽愛情和無產階級的新生愛情截然不同,因此拼寫也不能一樣。經過緊急論證,這份數萬字的報告被呈送斯大林,以證明他寫的“愛情”是正確的。

斯大林看完了以後,只批註了一句話:

“那是個筆誤!笨蛋!”