穩定性問題已解決

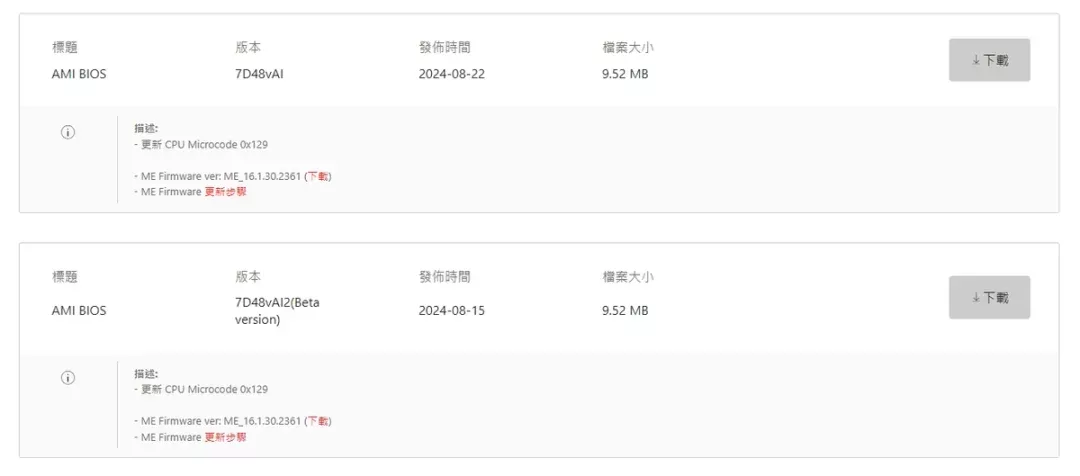

關於是否穩定,英特爾在8月份就已經發布新的0x129微代碼,修復電壓異常升高導致的運行報錯問題。各大主板廠商也都在8月中旬發佈了新版BIOS,供消費者升級,所以你在組裝完成後,及時更新主板BIOS就能解決這一情況。

等等黨請觀望

實際隨着第四季度的臨近,英特爾每年的固定動作盡在咫尺,新一代酷睿Ultra 200系列處理器即將發佈。對於那些手持高預算(預算不多就算了),原本計劃入手i7、i9.且想法還是等雙11入手13-14代平臺,那還不如直接觀望新處理器。

代號爲Arrow Lake-S的酷睿Ultra 200系列桌面級處理器(隸屬於酷睿Ultra第2代,第1代只有移動版)很早就確認會在10月10日發佈,至今已不足一個月,並且定於10月24日上市。屆時,一同上市的還會有Z890芯片組主板。

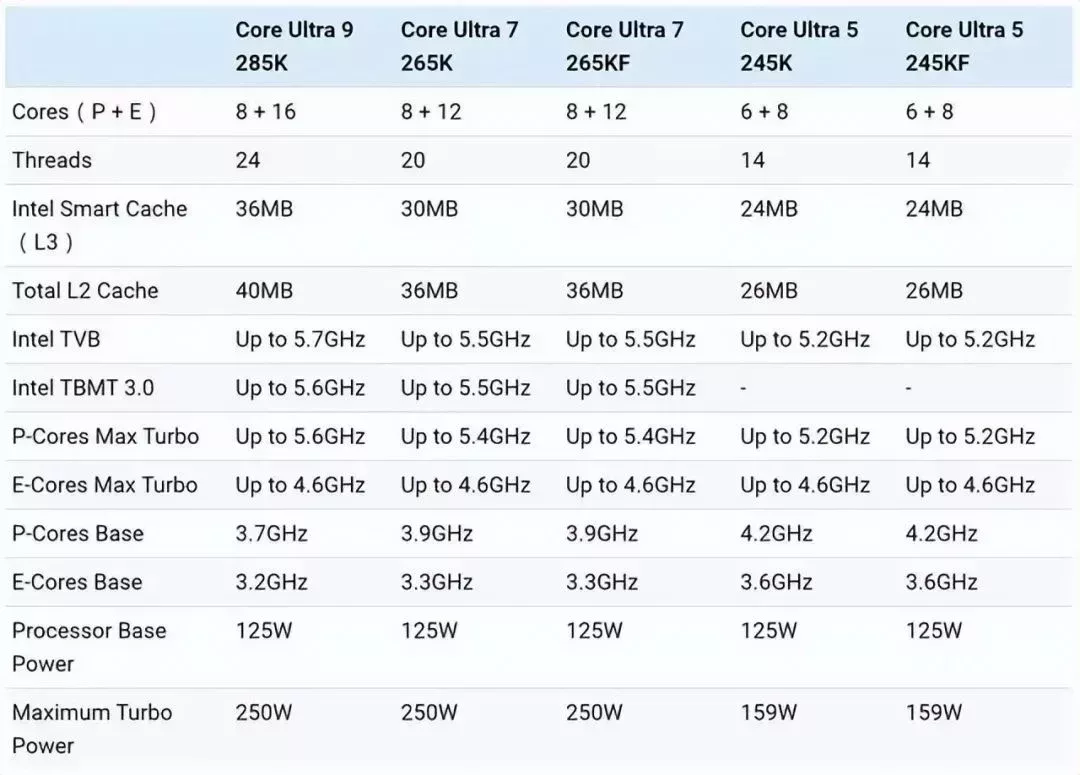

如果你至今還沒弄明白酷睿Ultra的1-2代和酷睿i的12-14代什麼關係,那可以看看上表。簡單說來,酷睿i家族到第14代就終結了(2025年可能還有個補充續命的第15代),由更傾向於提升AI計算性能的酷睿Ultra家族所取代。

筆記本平臺在2023年就已經用上酷睿Ultra第1代,但因爲非常注重能效表現,所以頻率及性能釋放都很保守,從酷睿Ultra第2代開始,兩平臺同步更新(筆記本是酷睿Ultra 200V系列),臺式機這邊的接口也從此前12-14代的LGA1700更新爲LGA1851.所以想上新平臺就必須換新主板,但散熱器不用變,兩種接口尺寸保持一致。

和以往一樣,英特爾首發款式僅有K和KF,並且這一輪U9不再提供F系列,所以年內消費者如果想嚐鮮,只有5個選項。

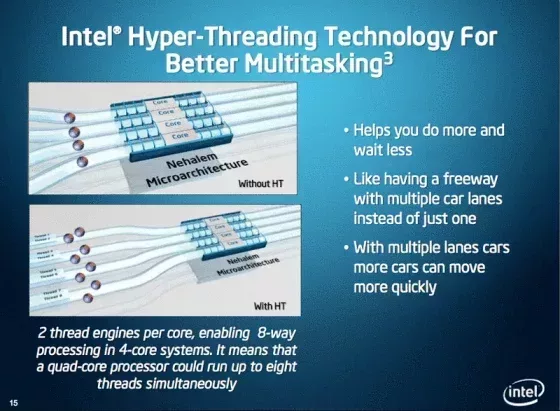

酷睿Ultra 200系列臺式機處理器仍然採用大小核混合架構,但取消了英特爾沿用20多年的超線程技術。每一顆處理器的核心數就等同於線程數量,例如酷睿U9-285K擁有8P+16E,所以最後就是24核24線程;酷睿U7-265K/KF擁有8P+12E,所以是20核20線程;酷睿U5-245K/KF擁有6P+8E,最終爲14核14線程。

這種優點就是免去了以往詬病的超線程調度問題(現在只需要調度大小核了,以前不僅要調度大小核,還要調度超線程)。即便是非大小核時代,部分應用(包括操作系統)因爲對超線程調度不佳,導致開啓超線程技術後性能表現反而降低。

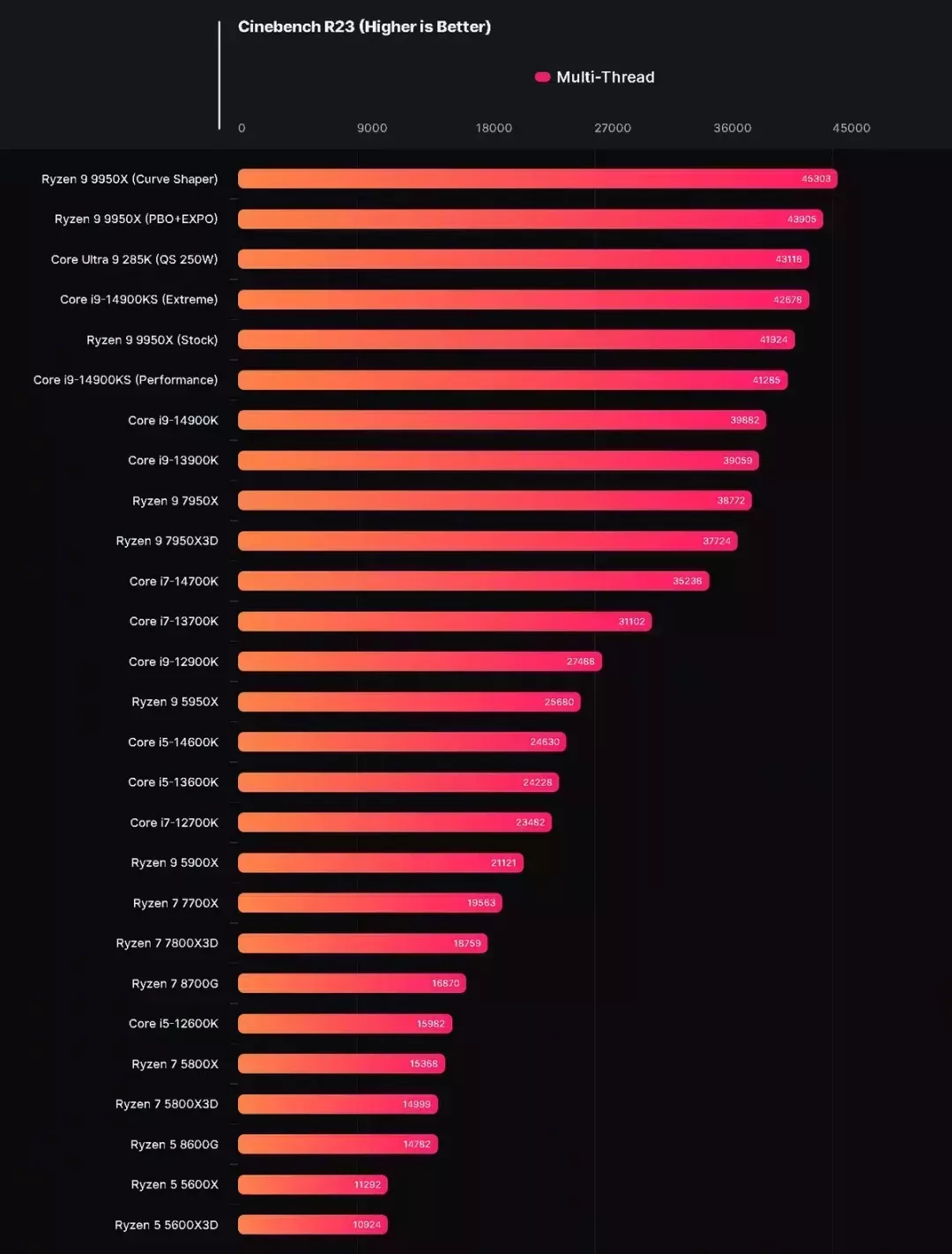

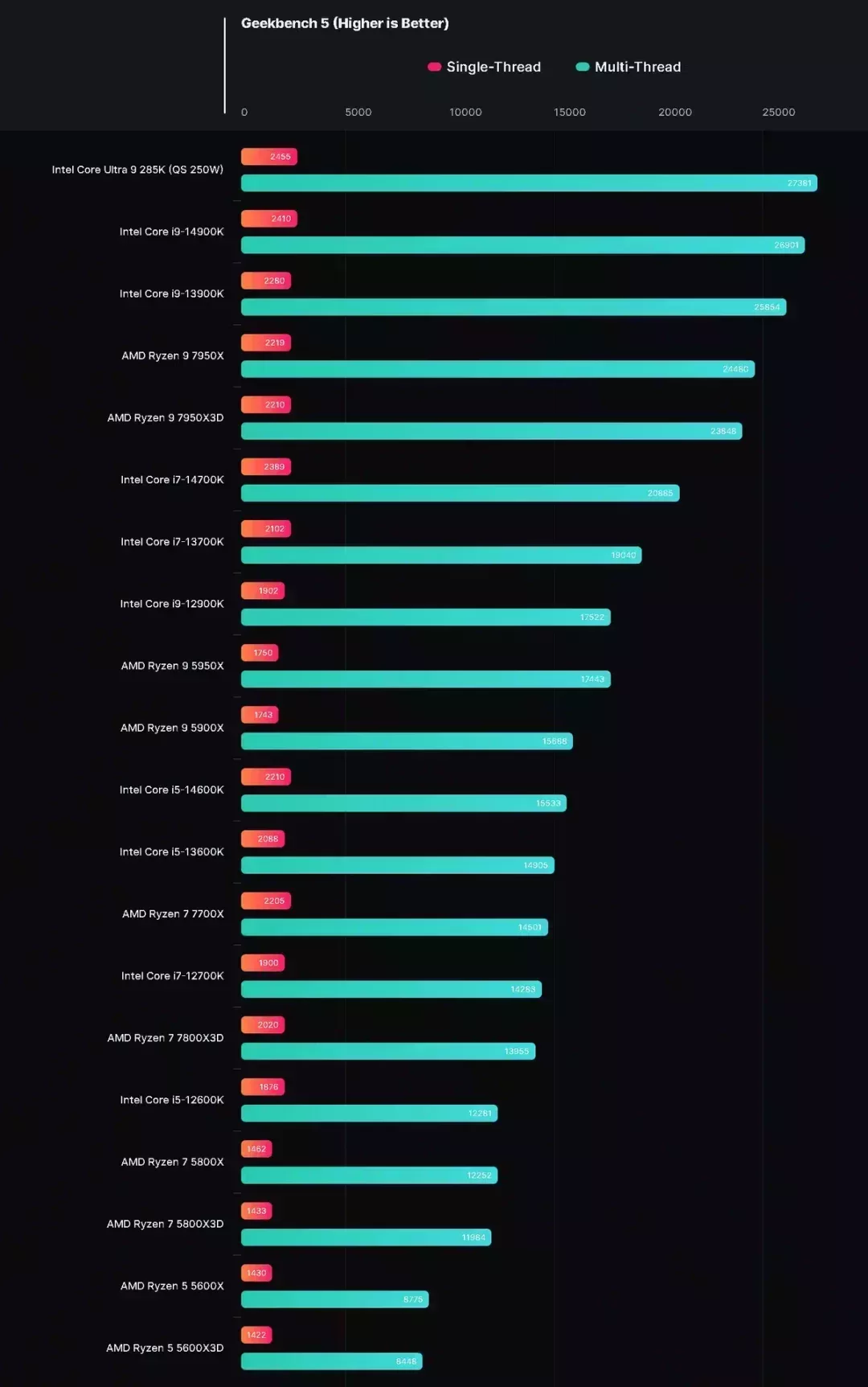

酷睿Ultra 200的整體運行頻率比14代酷睿更低,像酷睿U9-285K的最大睿頻只有5.7GHz,而現在酷睿i9-14900KS最大睿頻能到6.2GHz。與此同時還砍掉超線程技術,以至於提升不大,平均也就10%的樣子。

是的,砍掉超線程(超線程理論可增加25%的多線程性能)、降低頻率(降低了5%-8%的頻率),單線程、多線程性能還提升了,可見得酷睿Ultra 200的架構改進比較明顯,P、E核心的同頻性能都有明顯的進步(可以看下圖)。緩存方面,全核心共享的三級緩存大小相比現有酷睿i基本沒變,但二級緩存大漲,4個小核心一組仍然共享4MB二級緩存,但每一顆大核的二級緩存分配數增加到了3MB(12代Alder Lake是1.25MB/核心,13-14代的Raptor Lake是2MB/核心),所以U9-285家族直接就有了76MB的緩存,就連U3都有28MB。PCIe通道方面則爲16條5.0直連顯卡+4條5.0直連M.2+4條4.0直連M.2.

Arrow Lake-S和已經發布的Lunar Lake(面向筆記本的酷睿Ultra 200V系列)使用一樣的架構組合,核顯則使用Alchemist架構的Xe-LPG GPU。其餘非K系列型號將於明年第一季度上市,包括H/B系列芯片組亦是如此,所以預算不多的用戶假若急着裝機,那還是12代、13代酷睿i來得更爲合適。

話說回來,下一代U3(i3)都已經升級成4P+4E了,這4E的性能估摸着能到i7-6700或i3-10100的水平(目前的4E大多就是Skylake架構四核i5的水平),還是很值得期待的~