未來的按鍵

區別 iPhone 15 還是 16 的辦法,除了看顏色,現在又多了一種——看按鍵。

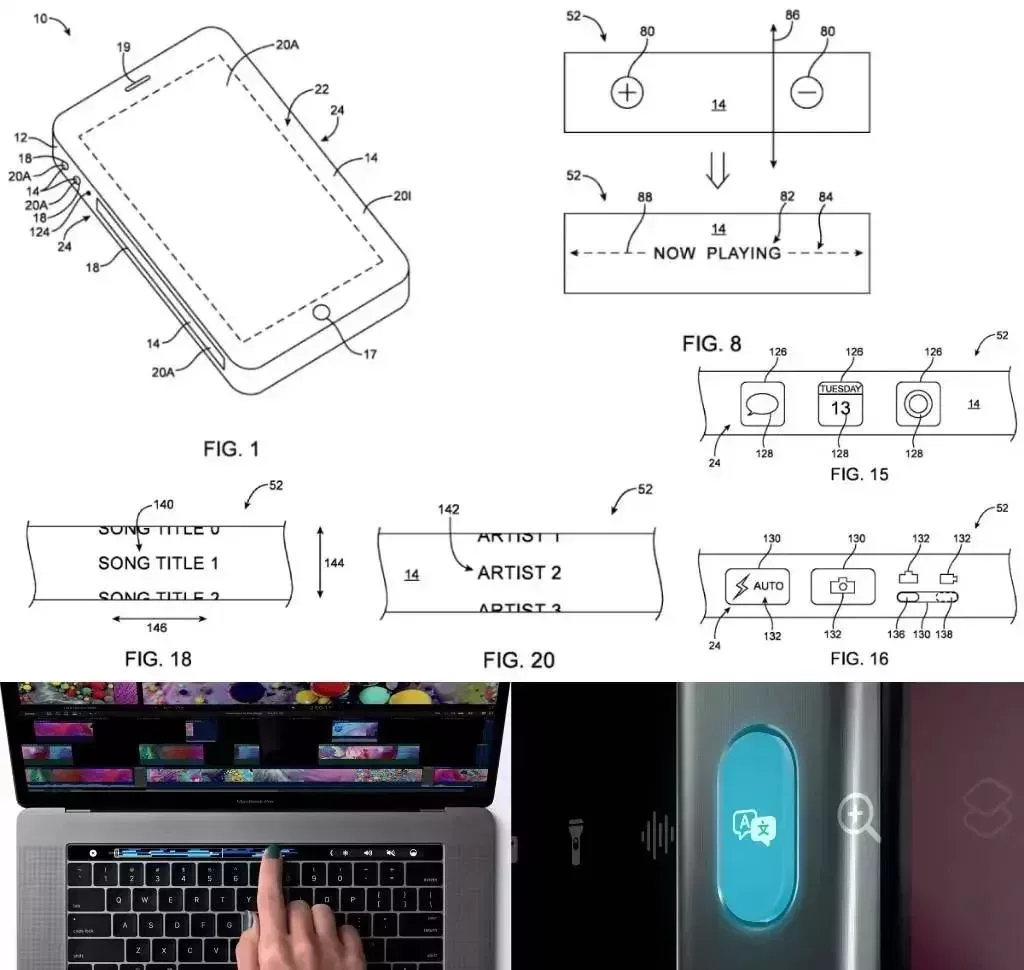

不久前,iPhone 16 系列發佈,外觀最顯著的變化,是全系配套了一個新的按鍵——「相機控制」,也就是傳聞已久的快門鍵。

按照蘋果官網的說法,這是一個點按體驗的觸感式開關,支持輕按手勢的高精度壓力傳感器,並提供觸摸交互的電容傳感器。

給拍照手機加一個快門鍵不是什麼新鮮事,功能機時代所謂的拍照手機——如索尼愛立信的 C 系列就標配了兩段式的快門鍵,短按對焦、長按拍照,和 iPhone 16 上的操作如出一轍。

只不過,對於向來刪繁就簡的蘋果而言,在本就不算寬裕的機身空間裏,連續兩年給 iPhone 加塞按鍵,這件事不太常見。

如今,操作按鈕和相機控制已經成爲 iPhone 的標配,而這兩顆按鍵背後,隱藏了蘋果對於 iPhone 未來十年的終極理解。

「相機控制」按鍵,藏了多少祕密?

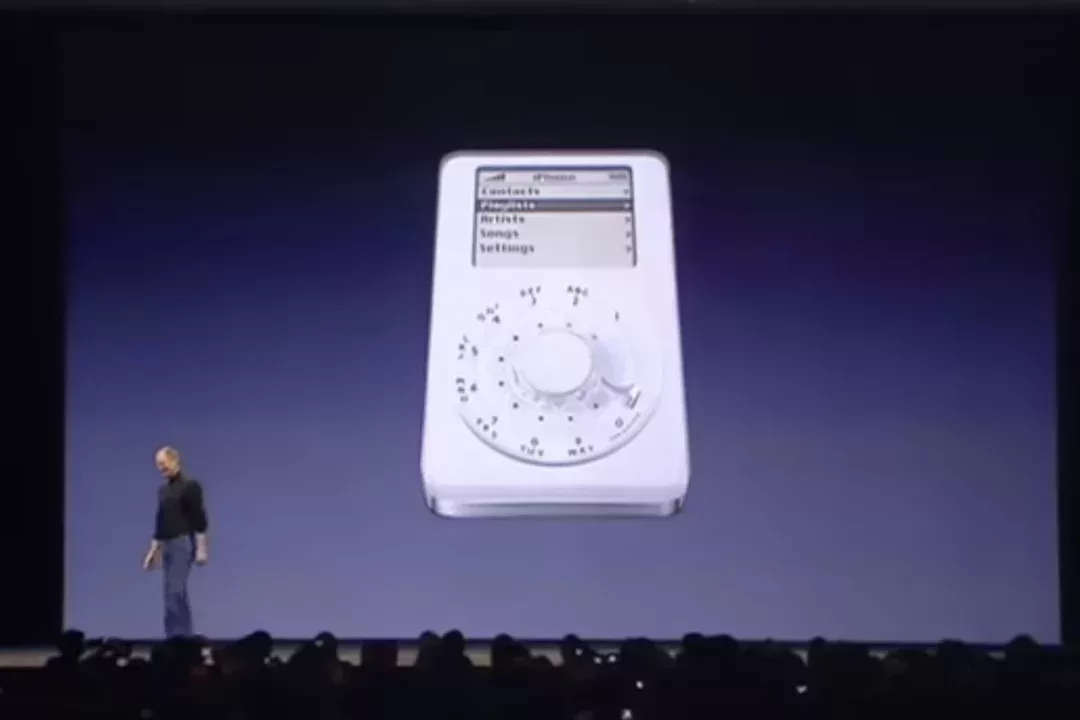

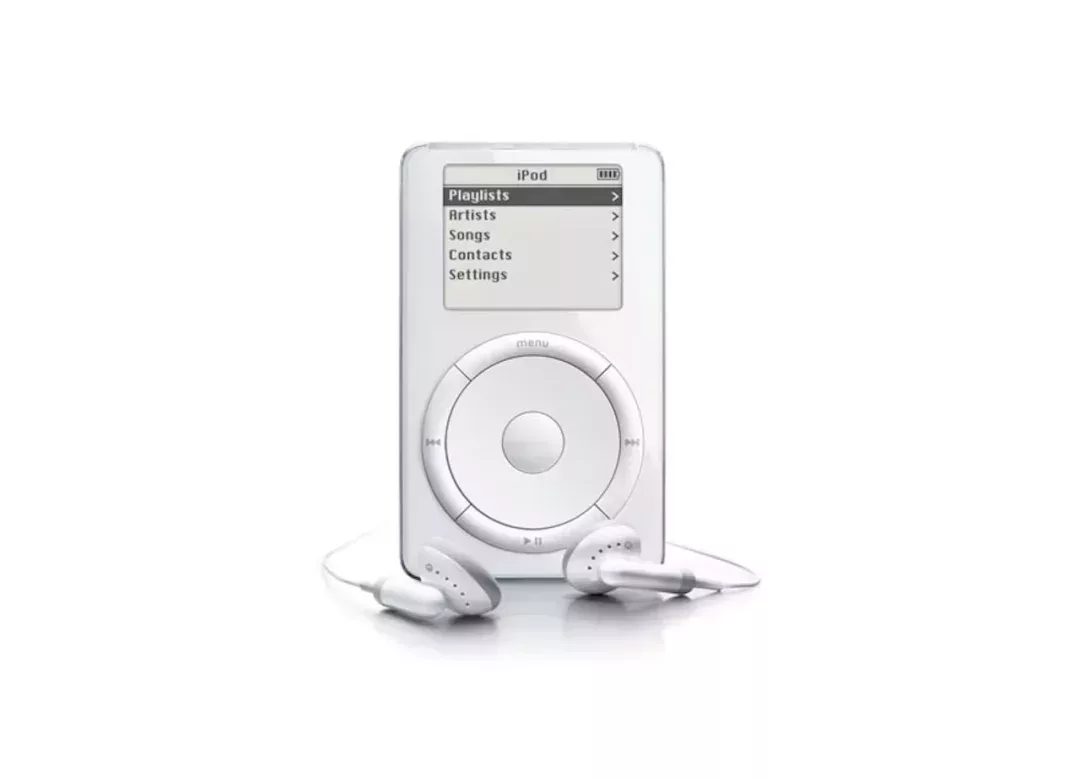

蘋果在設計手機之初,有兩個方案,其中一個是延續 iPod 的設計,用滾輪替代鍵盤,但蘋果無論如何也沒法解決輸入效率的問題。

另一個方案,則是將 MacBook 觸控板上的多點觸控技術移植到手機上,想打電話時屏幕就顯示撥號界面,想輸入文字時屏幕就變成了鍵盤——這就是後來的 iPhone 和 iPad 的原型。

無論是 iPhone 還是 iPad,其本質都是顯示屏,因此產品上所有的功能和設計,都必須服從屏幕的需要。設備的正面只有一個 Home 鍵,而側面的功能鍵也是各司其職:鎖屏鍵、音量調節鍵、靜音撥片。這一切都是爲了讓用戶交互行爲聚焦在觸屏上。

換言之, 除非在看不見屏幕的前提下,用戶也能知曉每一個按鍵的功用,否則這個按鍵就沒有什麼加入的必要。

照這個標準,操作按鈕替代靜音撥片算不上好設計,因爲自定義的操作按鈕用起來並不直觀易記,但在機身右下側的「相機控制」按鍵則算得上神來之筆——無論是豎持還是橫持使用 iPhone 時,內嵌式設計的相機控制按鍵幾乎無感,也不容易誤觸,而一旦遇到需要使用相機的場景,這顆按鍵的妙處就會被快速激活。

與 iPhone 上的其他按鍵不同,「相機控制」是一顆高集成度的按鍵——既具備機械結構的可動性,又具備電容設計的操控性,同時還能通過壓感、震動來提供更豐富的反饋。

蘋果在相關專利中闡述:

隨着電子設備的空間越來越有限,機械按鍵也帶來了諸多問題和設計限制。許多機械開關需要預留最小的操作空間。如典型的圓頂開關大約需要 200 微米的行程,才能使圓頂下凹並實現開關的閉合。這在極其輕薄的電子設備中尤成問題。

你看,蘋果不惜改變按鍵設計,還是爲了讓 iPhone 能更薄一點。

蘋果爲這顆按鍵設計了一個磁性結構,使其更加緊湊,當電磁體被激活時,磁鐵會旋轉,從而旋轉輸入結構,向用戶傳遞觸感反饋——這個旋轉按鈕的位移只有不到 10 微米,只有傳統圓頂按鈕二十分之一,但足以營造一種「操作感」。

科技媒體《連線》的主編曾提過這麼一個觀點:

所有設備都需要交互。如果一個東西沒有交互感,人們就會覺得它壞掉了。

iPhone 16 的相機控制按鍵還集成了壓力傳感器、電容傳感器,可以識別輕壓、重壓、滑動觸摸等操作,並且支持觸覺反饋——這套解決方案讓人聯想到 iPhone 6S 上搭載的 3D Touch 功能,這項在 iPhone 上無疾而終的技術,如今以一種更合理的姿態迴歸。

更多維度的操控,意味着能做的事情也變多了。

首先,這是一顆支持多段操作的快門鍵(發佈會上蘋果表示將在未來更新二段式快門功能),按一下即可打開相機,輕按對焦、重按拍攝、長按錄像。不僅如此,在按鍵上左右滑動,還能實現變焦操作,Taptic Engine 精細的震感,會讓人產生撥動刻度盤的錯覺——與其說,相機控制是一顆按鍵,不如說這是一個滾輪。

賦予一個光滑平面豐富的操作感,這是屬於科技的魔法。

當然,相機控制按鍵的設計,也會帶來一些麻煩——對於手機殼廠商而言,這實在算不上是一個好消息。由於按鍵是下凹設計,如果只是簡單地開孔或者粗暴地給手機殼加上一顆傳動按鍵,開孔或者按鍵造成的公差,都會對操作的精準度會有不小的影響,還有可能產生誤觸,甚至某些功能無法正常使用。

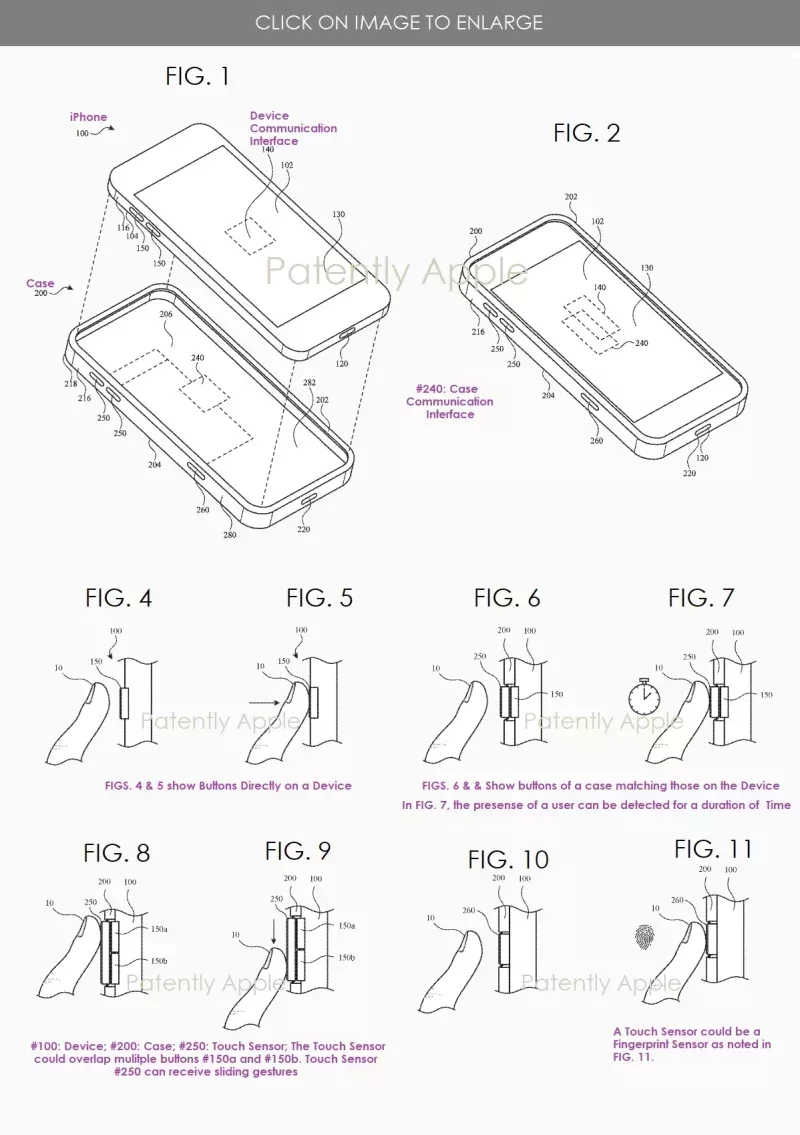

爲此,蘋果甚至申請了一系列手機殼相關的專利來解決這個操作問題。

蘋果這項專利,直接在手機殼上集成了相機控制按鍵,當這個手機殼安裝到支持相機控制的 iPhone 上時,系統將會通過手機殼上的按鍵來獲取輸入信號,無論是輕壓重按,還是觸摸滑動,都可以識別響應。

也是這一系列關於按鍵的專利,揭示了蘋果對 iPhone 上的「按鍵」更深層的思考。

手機按鍵的終極答案

iPhone 上的按鍵,本質上是產品與用戶的物理交集。在蘋果看來,iPhone 上按鍵的一個關鍵能力,在於和用戶產生連接。

爲此,蘋果早在十年前就着手準備,十多年來,蘋果申請了諸多專利,來賦予實體按鍵更多的意義——

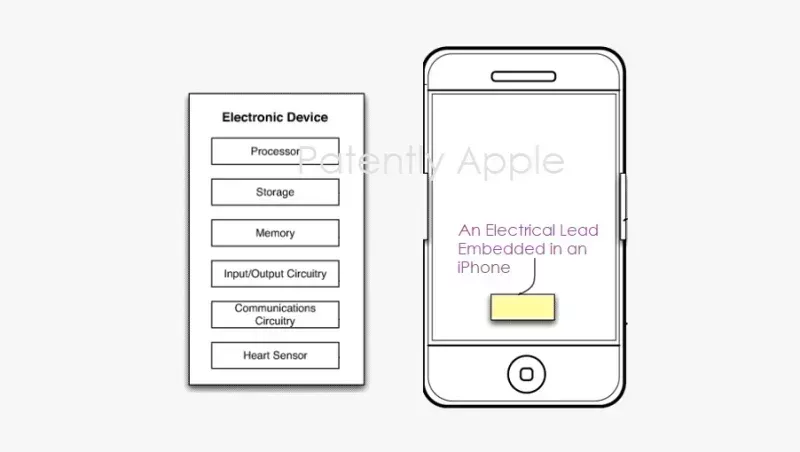

早在 2008 年,蘋果就申請過一項通過在 Home 鍵集成心率傳感器,以用於解鎖 iPhone 的專利,這項專利直到今年才通過美國專利局的審覈。當時,蘋果還在同步研發 Touch ID 技術,而 Face ID 相關技術的收購則要在幾年後才啓動。

有一項披露於 2015 年的專利顯示,蘋果曾有意在 iPhone 的喚醒鍵上集成指紋識別模組,後來這項技術被用到了 iPad 上,但並不意味着蘋果就放棄了在 iPhone 上落地的可能性。在蘋果最新的手機殼相關專利裏,仍存在通過手機殼上集成的指紋傳感器,來解鎖 iPhone 的設想。

又譬如,可以賦予按鍵可視化的能力。

蘋果有一項適用於 iPhone 上的專利,是把側面按鍵做成觸屏,在操作按鍵的同時,就能顯示對應的信息。比如打開音樂時,觸屏就會變成播放器樣式,打開日曆時,則可以顯示日程——蘋果並不是沒有這樣設計的先例,上一代 MacBook Pro 的 Touch Bar 設計讓人印象深刻,而操作按鈕的設置界面,也揭示了這顆按鈕要發揮其功能,視覺信息是必備的一環,但在目前的 iPhone 上,這項能力是缺位的。

更直接的例證,是蘋果在 iPhone 16 發佈會上對「相機控制」按鍵的功能展示:

第一個用例是讓按鍵,成爲「空間影像」內容創作的開關——橫持手機時,按下「相機控制」按鍵,這時候可以直接選擇拍攝空間影像——當你知道,此刻錄下的視頻,有朝一日可能會用諸如 Vision Pro 這樣的空間計算設備觀看時,空間影像勢必會是一個被時常啓用的功能,許多重要時刻的記憶,我們都希望用一種更具感染力的媒介進行存儲。

第二個用例是讓按鍵,成爲「AI 智能體」啓動器——豎持手機時,按下「相機控制」按鍵,這時候可以直接激活 AI 視覺智能——無論是淘寶搜同款還是點評找餐廳,又或者是尋路、做題、翻譯……只要用相機向 iPhone 提問,AI 就會給你答案。

第三個用例是讓按鍵,成爲各類應用的物理延伸——雙擊「相機控制」按鍵,彈出一個多功能菜單,滑動即可切換選項。就在 iPhone 16 發佈會前一週,蘋果有一系列相關的專利得到披露,這是一套基於側邊按鍵的操作系統。蘋果通過簡單的操作和簡潔的界面,讓同一個按鍵在不同情境下發揮不同的功能——比如在拍照時,滑動「相機控制」按鍵可以切換焦段、調整光圈;而在抖音裏,可能就是切換濾鏡或配樂;到了播音樂的時候,可能就是切歌、調音量。

我們設想過許多次,iPhone 總有一天會摒棄所有的「實體按鍵」,但這並不意味着按鍵不存在,或者不重要,而是手機邊框的按鍵,成爲了系統有機的一部分,連接用戶、連接屏幕、連接應用、連接未來,這就是蘋果對於 iPhone 按鍵的終極理解。

設計是一個人工作品的核心靈魂,並最終不斷地由外殼表達出來。

喬布斯和艾維崇尚包豪斯的設計哲學,受德國工業設計大師迪特爾·拉姆斯「少,且更好」(Weniger aber besser)的設計理念影響尤深。

摒棄按鍵,並不是事到如今纔有的設想,在蘋果歷史當中也是有跡可循。

2000 年,蘋果推出的 Power Mac G4 Cube 就非常迷人,甚至入選了紐約現代藝術博物館。這是一臺邊長只有 8 英寸的立方體電腦,是喬布斯審美觀的純粹表達。它的精密源於極簡主義風格,這臺機器從外部看不到按鈕;沒有 CD 託盤,只有一個微小的插槽。儘管使用體驗糟糕、風評很差,但喬布斯卻引以爲傲:

我們通過簡化去除多餘的東西,取得進步。

2001 年 iPod 設計之初,喬布斯就決定摒除 iPod 上的「開關鍵」。喬布斯認爲,從美學和神學的角度來看,開關讓人不快。如果一段時間不操作,它會自動進入休眠狀態;當你觸摸任意按鍵時,它又會自動「醒來」。但是沒有必要專門設定這樣一個流程:按下去——等待關機——再見。

如今 iPhone 的產品邏輯也類似,當你拿起手機時,屏幕自動點亮,當你望向手機時,屏幕自動解鎖。按下「鎖屏鍵」則屏幕鎖定,關機則要費不少力氣——在蘋果的設計哲學裏,沒有必要的按鍵就不必存在。

2017 年 9 月,當時蘋果 CEO 蒂姆·庫克是這樣介紹 iPhone X 的:

初代 iPhone 徹底革新了十年來的技術,並在此過程中改變了世界。十年後的今天,是個再適合不過的日子,我們在此時此地,展示這個將爲未來十年發展奠定基礎的產品——這就是 iPhone X。

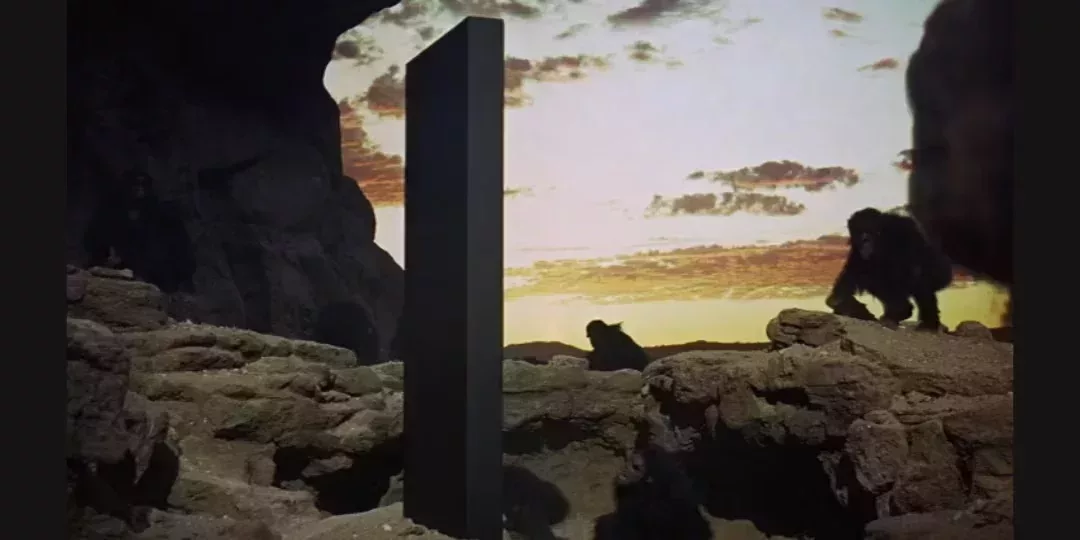

自邁入「全面屏」時代以來, iPhone 的設計已經小步迭代了七年,產品形態臻於完美,無限接近於喬布斯和艾維理想中的魔法玻璃,正如《2001:太空漫遊》裏永遠保持 1 : 4 : 9 比例的黑色石碑(Monoliths)。

經過近二十年的迭代,手機早就已經從通訊的工具逐步演化爲內容的容器,其中最直接的印證便是按鍵越來越少,屏幕越來越大——iPhone 用多點觸控和 Home 鍵取代了撥號鍵盤,屏幕從 2 英寸擴大到了 3.5 英寸;iPhone X 用手勢替代了 Home 鍵,如今屏幕已經來到了接近 7 英寸,是初代 iPhone 的兩倍;於是,擺在 iPhone 面前的設計迭代路徑已經清晰可辨:

逐年收窄的原深感測鏡頭模組,最終將會隱藏在屏幕之下,蘋果和 LG、三星已經在研究對策;屏幕的顯示面積將會延展到手機中框的邊沿,這一代 iPhone 16 Pro 已經將邊框縮窄了 30%;而側面的機械按鍵,將與手機中框融爲一體,成爲手機這個容器的一部分,就像「拍照控制」按鍵一樣。

未來十年,手機無疑會趨於至簡,而其中的內容,卻又可能是終極的複雜。