在這樣一個如此豐富、如此矛盾的世紀裏,我們幾乎可以從任何一條路徑理解它。

在藝術領域,20世紀所經歷的藝術運動要比文藝復興還豐富,而其中有許多遭到了國家或團體的詆譭和封禁。

在醫學領域,20世紀在醫療手段上取得了璀璨的進步,卻也見證了許多醫生的道德滑坡。

物理學可能是這個世紀最偉大的思想冒險,然而它所取得的成就和招致的災難都令我們難以忘懷。

我們在政治領域突飛猛進,而相應的法律系統常常連亦步亦趨都難以做到。

地質學和地理學的新發現本該提請我們注意環境的脆弱,但是就算它發出過這樣的呼聲,也已經被政客下了封口令。

美國人將人類送上了月球,卻無法阻止屠殺在他們學校教室中不斷重演。誰敢斬釘截鐵地說,2000年的世界就一定好過1900年呢?

當人們還在爭論20世紀是否是一個最糟糕的時代,21世紀已經飛奔而來。當21世紀的人們想要努力地生活時,卻驚訝地發現:

這個世界越來越讓人看不懂了!

現實政治確實容易令我們擔憂人類的命運。局部戰爭從未停止,人類的紛爭也不曾停歇。但是人類當真只是如此而已嗎?

我們應該怎樣從容面對這個越來越複雜的世界?

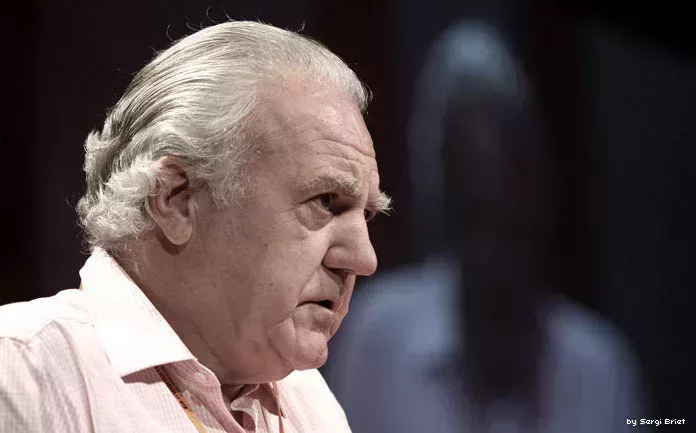

這裏就要說到一個人,他是英國思想史大家彼得·沃森。他曾經給《泰晤士報》《紐約時報》《觀察家》寫過專欄,以思想的誕生爲新聞點,報道全世界最新動態。但他的胃口遠遠不止如此而已。

沃森關心的不是世界大戰和政治博弈,而是曲折中不斷前進、構成一套完整敘事、展現出人類最好一面的思想歷史。

有人說,彼得·沃森是這個時代的知識英雄。在這個知識碎片時代,各種簡史、快餐文化橫行,彼得·沃森顯得有一點格格不入:他逆流而上,死磕知識,以一己之力寫完人類思想史全貌。

他站在20世紀與21世紀的交叉點上,向後回顧整個20世紀,涵蓋了所有塑造和改變了20世紀的人物和理念,用整整100萬字,講透了全人類在20世紀取得的思想成就,寫就這部《20世紀思想史:從弗洛伊德到互聯網》。不走捷徑,拒絕簡化。在簡史當道的今天,它並非清流,而是一道瀑布。

思想史:一道洗滌心靈的瀑布

彼得·沃森始終認爲,簡史所代表的學習捷徑只能讓我們獲得零碎的信息,不能真正幫助我們掌握系統性的知識。只有當你學會不省略、不討巧,紮紮實實地面對人類的精神財富時,你才能踏上學習之路。

思想猶如人類操作系統的應用軟件。理解思想的進程,我們才能理解人類如何從矇昧的時代,走向現代的心靈。

《20世紀思想史》正是人類操作系統的最新升級。在20世紀,我們經歷了法西斯的狂熱、血腥的種族屠殺、不曾中斷的局部戰爭,以及第三世界的紛紛獨立,人類經歷了一輪又一輪的bug,不斷修復升級操作系統,纔有了我們的今天。

我們中國人總是樂於談論中國的崛起以及越來越重要的國際地位,但是沃森非常犀利地指出:

但是,只有當中國能像西方的偉大文明所曾經成就的那樣,在統轄人生重要的問題方面——比如今天我們該如何一同生活在這個人與人截然不同的世界?——換言之,在法律、哲學,尤其是道德哲學以及人文學科領域提出舉足輕重的新思想,我們才能說這個國家在現代世界中成爲一個真正重要的角色。

沃森無疑非常精準地提醒我們,經濟實力只是國力的一部分,只有當我們在思想上爲西方設定標準,我們才能認爲中國真正崛起了,這便是讀思想史的意義。

拒絕簡化的思想史什麼樣

◎深諳學習規律,分清信息和知識

《紐約時報》專欄作家戴維·布魯克斯曾在文章中提及,互聯網上能夠獲取的信息猶如“一條渾濁的信息河流”。這話當然說得有點過,但他的核心意思是互聯網上的信息未經提煉和歸納,其中有着太多紛繁複雜的細節,還稱不上是知識。布魯克斯的觀點得到了諸多證據的支撐,而儘管互聯網毫無疑問給我們帶來了好處,卻也可能讓我們進入了新的無知時代。

在我們今天棲居的世界裏,無知正在大範圍地蔓延、擴張,在美國尤其如此,其程度已經到了令人警覺的地步。一項近期的調查顯示,42%的美國受訪者認爲人類自宇宙伊始便已經存在於地球上,而有20%的受訪者仍然相信太陽繞着地球公轉。簡史當道的今天,每個人似乎都自以爲在學習知識,但沃森認爲,很多人只是把碎片化的信息誤認爲知識,混淆了兩者的區別。正如沃森在“中文版序”中所言:

隨着互聯網的到來,這個世界變得如斯碎片化,學科之間變得如斯迥異,信息變得如斯原始而未經提煉,我們顯然急需對諸種信息進行綜合,並將網上大量“渾濁”的現成信息整合、梳理成明晰、連貫的體系。我們急需讓信息脫胎換骨,變成知識。

人們在理解事件和思想時喜歡(我幾乎想說“需要”)使用框架,因爲它能幫助我們進入思想的語境,咀嚼它,記憶它。如果沒有框架,思想與思想的疊加只會是混亂的集合,而沒有任何條理可言。拒絕簡化的《20世紀思想史》正是試圖通過給予信息以框架,將其整合成系統性知識,不僅更爲全面,而且連貫的體系也有助於讀者記憶。

◎力求全面,不刻意尋求捷徑

被問及爲何他的作品體量總是如此龐大的時候,沃森回答說,他從不刻意追求鴻篇鉅製,但是當主題確定下來的時候,他總是明白,體量非得如此不可,因爲他要寫的是完整而不刪節的歷史。

因此,沃森的這部20世紀思想史做到了真正的全學科覆蓋,物理學、宇宙學、化學、地理學、生物學、古生物學、考古學、數學、人類學、心理學、遺傳學、語言學、文學、哲學、藝術學等,你能想到的學科無所不包。

正是通過這樣全面的瞭解,我們才能從20世紀思想的發展中找出跨學科融合的脈絡。

◎情節鮮活,故事引人入勝

以希特勒爲例,彼得·沃森讓讀者看到,思想是怎樣通過影響關鍵人物的思想形態而改變歷史的:

希特勒是否真如他的崇拜者聲稱的那樣博覽羣書,這點頗值得懷疑,但他的確知道一些建築、藝術、軍事史、通史和技術知識,對音樂、生物學、醫學以及文明和宗教史也頗有心得。他常常能用各領域的詳細知識讓聽衆感到驚訝。比方說,他的私人醫生曾驚訝地發現,元首竟然熟知尼古丁對冠狀血管的作用。但希特勒主要是自學成才的,這造成了顯著的後果。

第一,從來沒有人給過他任何客觀的、外部的觀點,因而也無法對他的判斷或他權衡證據的方式產生影響。第二,第一次世界大戰開始之時希特勒25歲,戰爭使他的教育陷於停頓(和中斷)。希特勒的思想發展於1914年停下腳步,從此以後,他大體上侷限於在第2和第3章中提到的折中的泛德主義思想。

20世紀既是人類的多事之秋,是惡的思想流毒世界的世紀,也是思想進步的輝煌世紀。在這個世紀,全人類在奴役、對峙、戰爭和解放的裹挾中曲折前進、求同存異,我們也在各大學科中取得了微觀粒子、基因結構、現代主義等重大發現。

彼得·沃森用精準和優美的敘述筆法,將人類在20世紀取得的思想發展娓娓道來,幫助21世紀的讀者理解我們如何抵達當今的世界,未來又會去向何方。相信這部用思想寫成的20世紀通史,也將成爲我們理解當今世界,理解人類自身的關鍵所在。