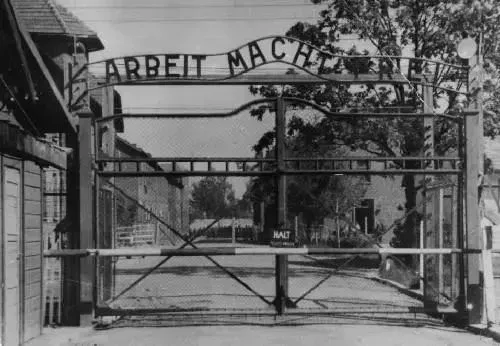

曾經,提起奧斯維辛,絕大多數人腦海中,僅僅是座曾屠戮400萬猶太人的死亡工廠;而在今天,它更因太過驚恐等理由常被列入討論的黑名單。

然而,奧斯維辛不僅需要被反思,甚至相比其他“歷史節點”更值得被反思,因爲它是文明社會體內生長的黑暗面的集合體。奧斯維辛之後,人類所有災難,都不過是上述文明黑暗面在不同維度的重新組合或改頭換面——即便二戰結束後,很多國家依然在經歷自身的“奧斯維辛災難”。人類“從未真正走出奧斯維辛”。

爲此,我們亟需一場對“奧斯維辛”的反思。不過,要真正做到反思“奧斯維辛”,必須跨越“真相、教訓、人性”三個層次。

▌反思奧斯維辛的第一個層次——還原真相

索爾仁尼琴曾說, 一句真話的分量,比整個世界都重。我們對奧斯維辛的反思,第一步也離不開“它揭示的真相”。然而,即便在奧斯維辛親歷者眼中,對“真相的認知”也難逃三類偏見:

用拒絕回憶的方式忘記真相:奧斯維辛後,如果寫詩是野蠻的,忘記就是更大的背叛。然而,很多幸存者卻拒絕回憶這段真相,甚至自動屏蔽、刪除這段記憶。

用復仇的行爲扭曲真相:基於對正義的呼求,一些倖存者走向了遺忘的反面。他們無休止地斥責、渲染奧斯維辛的慘痛,並將對奧斯維辛的仇恨昇華爲對德國、甚至當下每個德國人的仇恨。

以宗教的名義消解真相:極少數倖存者,對奧斯維辛“既不報復、也不遺忘”。在他們看來,奧斯維辛“不需要真相”,因爲它只是上帝用來揀選他們的“載體”,來生通往天堂的“贖罪卷”。

然而,真相之所以重要,不僅因爲“奧斯維辛”代表了人們對正義的呼求、對知識的渴慕、對“重返地獄”的警惕,還因爲受難不是最可怕的,更可怕的是,人們受難的事實被徹底抹消,而奧斯維辛絕不該被遺忘,被轉移、被“美化其合理性”。

遺憾的是,能在“奧斯維辛”中倖存已經是個奇蹟。而倖存者之中,再能超越“認知偏見”的人更屈指可數,普利莫·萊維正是其中至爲重要的一個。

萊維既是“奧斯維辛第174517號囚犯”,又可以被稱爲“奧斯維辛第1號記錄者”。他曾自敘,早在置身“充滿刺骨的寒冷和警惕的眼睛”的集中營內,他就險些冒死將其記錄下來。

記憶強烈地烙在萊維心底。走出奧斯維辛,回到德國後,萊維寫下了親歷奧斯維辛的《這是不是個人》。然而,與一般的回憶錄最大的不同是,這部作品並沒有“歇斯底里的控訴、報仇的渴望”,有的只是“最不驚擾、最不傷害、也最不追究責任式”的冷靜。

然而,這種冷靜,並不代表萊維看淡了“奧斯維辛的經歷”,反而代表了“被迫害的極致”。在萊維看來,正因爲事實太過可怖,所以容不得半點“情緒上的修飾、記憶上的造假”、而最有利的回應,恰恰是“最大限度地還原真相”:

真相戰勝了情緒——萊維曾飽受創傷,但他不僅拒絕濫用“受害者的道德光環”,更拒絕被情感俘獲落入思維的陷阱、尤其是刻意醜化敵人的誘惑。

真相戰勝了“復仇的渴望”——萊維深知,復仇不僅會滋生更多罪惡,還會讓真正的事實變得“難以被審視”。在他的筆下,很少追求“大意義”“超越”等修辭,因爲它們會矮化思想、污染語言。

真相戰勝了“人與時間共同的侷限性”——萊維認爲,任何一個證據都有其侷限性。爲了最大限度避免“記憶的失真”及“主觀性”,萊維纔在多年後竭盡所能、整理、收集了一份跨度爲41年的“不同奧斯維辛倖存者”的證詞,將其命名爲——《這就是奧斯維辛:1945—1986年的證據》

▌反思奧斯維辛的第二個層次——反觀制度之惡、現代性背後的“撒旦”

對奧斯維辛,極精準的評價是“現代罪惡的恥辱柱”。然而,這一形象的概念,往往掩蓋了另一個更重要的問題,被釘在恥辱柱上的,應該是誰?最主流的,是下面兩個答案:

·“希特勒”和他的追隨者,包括“平庸之惡”的德國人。

·壞的制度。包括法西斯主義制度,甚至是“現代文明蘊含的罪惡因子”。比如,魯本斯坦與 J·羅斯曾在《通往奧斯維辛之路》中所說:“現代文明的物質和精神產物,包括了死亡集中營。”

一般來說,絕大多數人都是第一種觀點的擁躉,而崇尚深度思考、或喜歡探究問題的學者,往往更認可第二種觀點。市面上,反思奧斯維辛最深刻的社科作品亦不鮮見———最廣受讚譽的包括漢娜·阿倫特的《極權主義的起源》、鮑曼的《現代性與大屠殺》、勞倫斯·里斯《奧斯維辛 ,一部歷史》等。然而,即便在羣星璀璨的思想領域,萊維依然是至爲獨特的一個。

萊維的獨特,不止因爲他是奧斯維辛的親歷者,更源自他的深刻:

萊維並不認爲批判希特勒和德國人就是“膚淺的”。在《休戰》中,他強調希特勒的執迷、仇恨、對暴力的鼓吹、在失意中激起的無限回聲的成就感,確實讓他自詡“尼采預言的英雄”,並犯下滔天惡行;而絕大多數“閉緊了嘴巴,眼睛和耳朵”,藉此爲自己營造“無思幻覺”的德國人也是罪行無可指摘的幫兇。然而,“這隻能解釋質,卻不能解釋量”。因爲極權主義帶來的國家恐怖主義和納粹機構的高效率,才讓一切成爲可能。

他還超越了對極權主義本身的探討,迴歸了馬克斯·韋伯憂慮的現代性這一“原問題”,並對“極權主義的普遍性與欺騙性”有着最深刻的警醒:

在《這是不是個人》中,萊維曾感嘆,“當奧斯維辛將技術智慧、狂熱、和殘忍如此明確地結合起來,在肉身毀滅之前,已經快速高效地摧毀了人的精神與尊嚴”。

對奧斯維辛之於現實的關係,他提到:“必須警惕一種新的法西斯主義,拖曳它那偏狹、凌辱而奴役的足跡,可能誕生於我們的國家之外,爲自己改了個新名字,踮起腳尖,悄悄溜進國門。”(引自《休戰》)

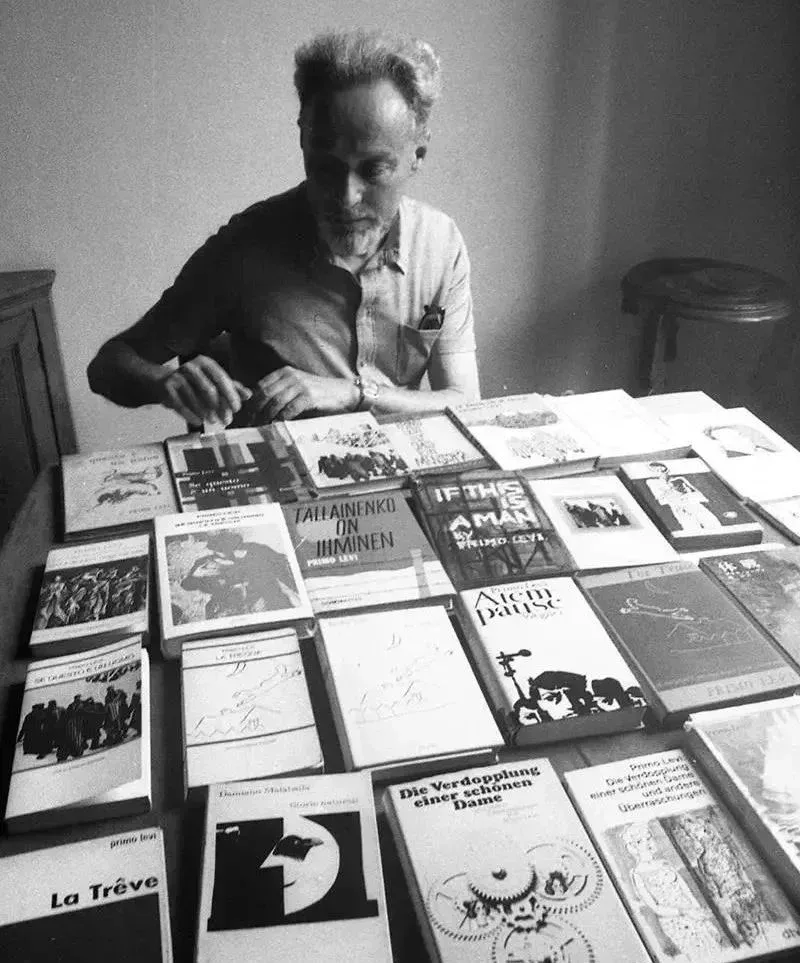

這些洞見,阿倫特、鮑曼等思想家亦有揭示,但奧斯維辛對他們而言,更像“某個典型素材”。而讓奧斯維辛真正成爲罪惡的代名詞,並願意傾盡畢生之力進行反思、並在深知思想類著作難以寫盡奧斯維辛的豐富性、故事性、多樣性後,決心以小說、詩歌、訪談錄、歷史筆記、雜文等“文學縱觀視角”持續書寫奧斯維辛的,唯有萊維。

奧斯維辛迫害了萊維,但同樣“成就了萊維”——如果沒有“奧斯維辛”,萊維博物學家般的好奇心、歷史學家的嚴謹、觀察學者般的細緻、文學家的天分、以及思想家的洞察等特徵“極可能被隱沒”。然而,經歷奧斯維辛後,這些卻都在他的作品中得到“超越性地展現”——他本人甚至因此被譽爲“意大利國寶級作家”“反思奧斯維辛第一人”。

比如,我們都知道,極權主義會將人異化爲一個“沒有情緒波動的動物”。

但萊維筆下,這種異化有了具體的“細節和相貌”:

在《這是不是人》中,他寫道:

“一個士兵完全不帶憤怒毆打一個人”,“你怎麼可能想象一個人完全不帶情緒去毆打他人?”

在《不定的時刻:萊維詩選》中,他又寫道:

想想這是不是一個男人

在泥濘中勞役

不知安寧爲何物

爲半塊麪包而爭鬥

死於一個“是”或“否”……

阿倫特曾將極權主義拆解爲“ 強人政治、平庸之惡、單一意識形態、國家掌握真理、傳媒控制、警察治國”等核心要素,但在萊維筆下,這些曾經被解構的特徵再次被整合,並被“輕描淡寫”地編織到一個個可怖的細節中。

在自傳《元素週期表》中,他提到一個“倖存後的細節”:

“當他幸運地被選中在集中營的橡膠實驗室擔任化學家時,實驗室負責人抬起眼睛看他的犧牲品。那種目光並非人與人之間的目光,倒像是人隔着魚缸的玻璃壁看魚的目光。”

萊維說:“要是我能解釋那種目光的本質所在,我也就能解釋德意志第三帝國的瘋狂。”

……

諾貝爾和平獎得主埃利·威塞爾曾說:“只有經歷過奧斯維辛的人才知道奧斯維辛(極權主義)是什麼,其他人永遠不會知道”,但閱讀萊維的作品,不僅可以讓我們知道當年的奧斯維辛,還可以沿着萊維的反思,知道人類未來可能還要遭遇的悲劇。

▌反思奧斯維辛的第三個層次——罪感文化與靈魂深處的自省

英國詩人阿爾弗雷德·丁尼生曾認爲,自重、自覺、自制三者可引向生命的崇高境域。然而,做到這三者離不開一個前提,就是反思自己。然而,反思自己卻極其艱難,因爲面臨三大瓶頸:

· 首先,是“制度的瓶頸”:在極權社會中,反思往往意味着反抗,而反抗又常常伴隨致命風險,這正是很多納粹“寧願殺人,也不願把槍口抬高一釐米”的重要理由。

· 其次,是“人性的瓶頸”:人性本能趨向“逃避、遮掩、推諉”——好比很多幸存者反思奧斯維辛,更多是控訴,以及對罪魁禍首希特勒的譴責,而談及自己,只是無辜的受害者。

· 最後,是“現代文明的瓶頸”:東西方文明間存在着“恥感文化”與“罪感文化”的差異。西方新教倫理中,信徒與上帝是一對一的關係,信徒犯錯後,內心時刻受到上帝的“罪惡感”之折磨;而東亞儒家文明中,道德至高點是“三綱五常”,人犯錯後,首先在意的是社會評價,若沒有外界的“評價與反應”,便可相對免去恥辱責難。

不過,自現代社會“信仰式微”後,無論是西方的罪感文化,還是東方的恥感文化,都在退潮。尤其當缺少“罪感文化土壤”的東方社會面臨“消費主義、精緻的利己主義”等誘惑後,反思自己不僅更艱難,更會被視爲大多數人眼中的“病人”。

然而,反思自己不僅是良知的警戒線,更是社會前行的動力。因爲如果整個社會有罪,這個罪是在每個人身上,而不只在譴責的那些人的身上。如果人們只是苛責他人而拒絕反觀、改變自己,社會終會因淪爲一場“所有人指責所有人”的戰爭而崩潰。反之,假如社會出現病狀,“最無辜的人”都能反省自己,又怎麼可能從病症演變爲一次次的“奧斯維辛”?

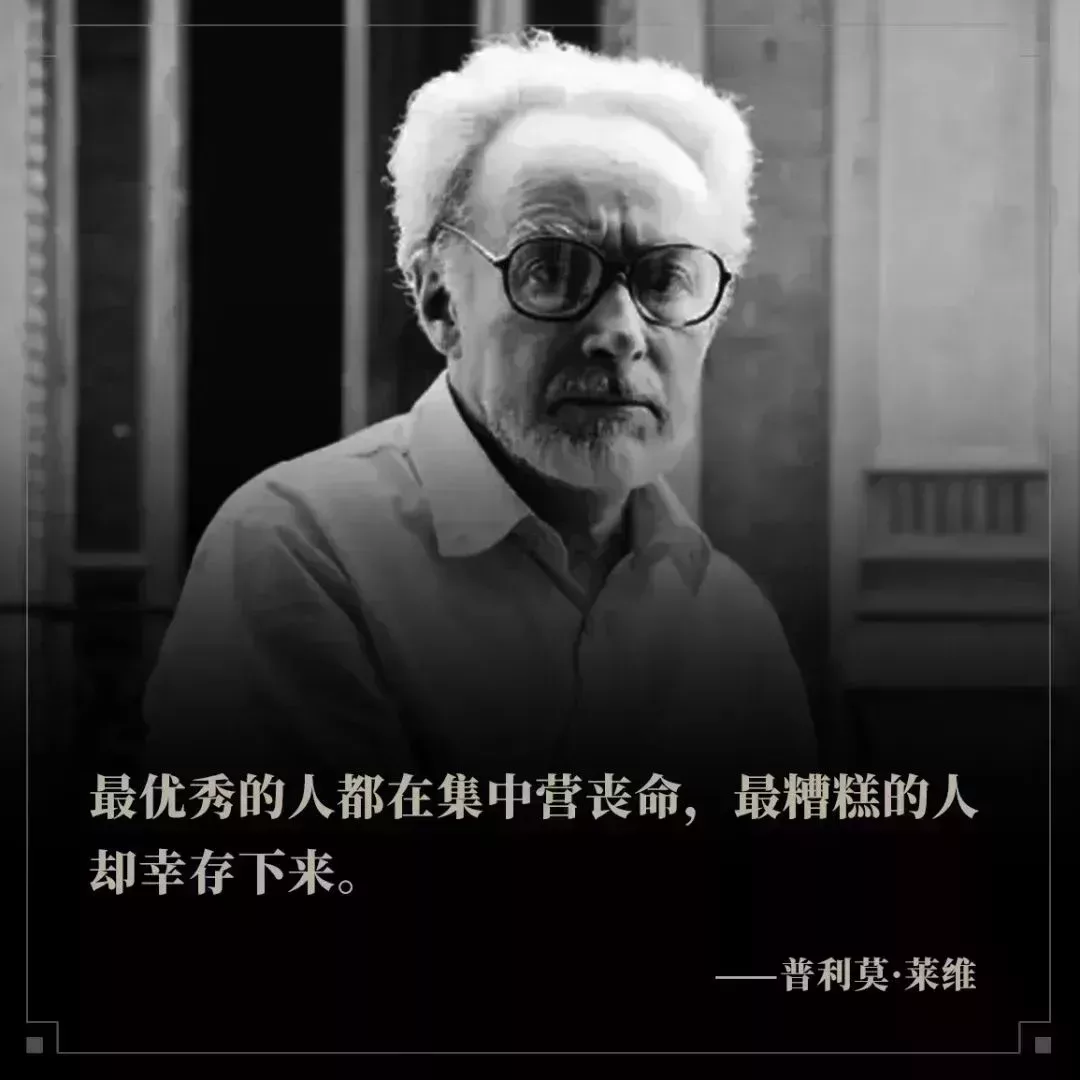

作爲一名“奧斯維辛倖存者”,萊維本可頂着“受害者的光環”過完餘生,甚至成爲一名“對奧斯維辛的寬恕者”都會被異常尊重。然而,他卻選擇成爲一名“靈魂上的反思者”。

他堅信自己是“無辜的”,卻爲自己倖存下來而得到羞愧與罪惡。這種罪惡與“原罪”無關,而是萊維對“人類不可知的邪惡的羞愧”——獲救後,他曾數次想過自殺,然而,正是這種“今天早瀕臨滅絕的羞愧感”讓他克服了這種渴望:

在《這就是奧斯維辛》中,他寫道:放逐的經歷刺刻在我身上,但並沒有泯滅我活下去的意願,因爲他賦予我的生命一種目標,就是得帶着證據出去,爲了使類似的事情永遠不再發生。

這種不斷見證的“義務”,讓他將有關奧斯維辛、有關極權主義的著作一部一部展示給世人,希望無數人“親眼看到強權主義背後的地獄”、反思躲在奧斯維辛背後的”6個撒旦”,避免重蹈覆轍。

40年後,當物證被銷燬、記憶已模糊,但“奧斯維辛”的徵兆卻屢屢出現時,萊維再次通過《被淹沒與被拯救的》一書記憶和見證歷史。這部作品是他40年苦難經歷的總結,一部有關奧斯維辛最沉痛而深刻的“沉思錄”,也是他人生最後一部作品。

萊維最終沒有走出這種刻在石頭上的“罪惡感”。1987年,萊維在公寓中自殺,奧斯維辛迫害了他,“成就”了他,也結束了他的生命。

因此,如果說萊維值得“致敬與懷念”,我們更應該銘記的,是他留給我們的最大遺產:警惕“不反思的惡”——與生活的戰爭、與罪惡的戰爭、與自我的戰爭,甚至與撒旦的戰爭從未結束,有的只是暫時“休戰”。

爲此,我們誠摯推薦《萊維作品集》,萊維最廣爲人知的作品是《被淹沒與被拯救的》,因種種原因,該書甚至被炒到2000元。然而,我們不能因此忽視萊維的其他作品,因爲一部“生命的沉思錄”既遠遠不能代表萊維,更無法代表他凝結了畢生心血、以不同寫法、視角、形式對奧斯維辛這一“強權地獄”的控訴;對文明背後的撒旦的警醒;以及更重要的對災難背後最深層的“罪感文化、靈魂自我”的深切反思。

當然,“奧斯維辛”也絕不只在戰爭等極端狀態下出現,真正的奧斯維辛常以某種高尚的名義,從“極端狀態”升級爲“生活常態”,以至有人說,歷史上奧斯維辛的災難,正在以“電子鐐銬”的方式重現,這也是今天必須重視、重讀萊維的重要原因。