在中國,鬼是一個特別的存在。它似乎不在真實世界,但在真實世界裏,又無所不在。

比如日常脫口而出的,見鬼了、心裏有鬼、鬼迷心竅……再比如與人品有關的,當面是人,背後是鬼;不做虧心事,不怕鬼敲門……

還比如時有耳聞的靈異事件、鬼神信仰……以及那些讓人心驚肉跳的半夜鬼故事:半夜自動演奏的鋼琴、最後一趟無人的公交車……

不僅如此,鬼在中國歷史上,同樣是奇特的存在。

中國正式歷史記載中,從未有鬼出現。然而,中國文化中一直默認鬼的存在。

《莊子》《易經》《論語》等多有“鬼”字出現。公元前三世紀的《楚辭》,即給出了“冥界”命名。佛、道兩教更是帶來大量鬼怪神魔設定。而在普通人日常生活,很大一部分也與鬼交道密切。比如疾病、死亡、婚嫁……甚至可以說,中國文化有多歷久,鬼文化就有多彌堅。

可是,儘管鬼在中國社會有着悠久傳統,始終在中國文化中佔有一席之地,但在國人著作中,從未把它當作認真對待的主題,即便《聊齋志異》中,也僅是蒐羅了形形色色的鬼怪故事。

那麼,爲什麼很多人會覺得世界上有鬼?鬼是從哪裏來的?它們長什麼樣?是什麼讓鬼變得可怕?是什麼讓它們充滿惡意?鬼如何影響並改變人們的世界觀?

爲此,推薦一部最先由英國劍橋大學出版社出版,香港大學歷史系教授蒲慕州的新作——《早期中國的鬼》,中譯稿經作者蒲慕州親自審定。

鬼多少有點恐怖,但本書“鬼”話連篇,卻一點都不恐怖,甚至對於十分怕鬼的人,還有一定脫敏效果。

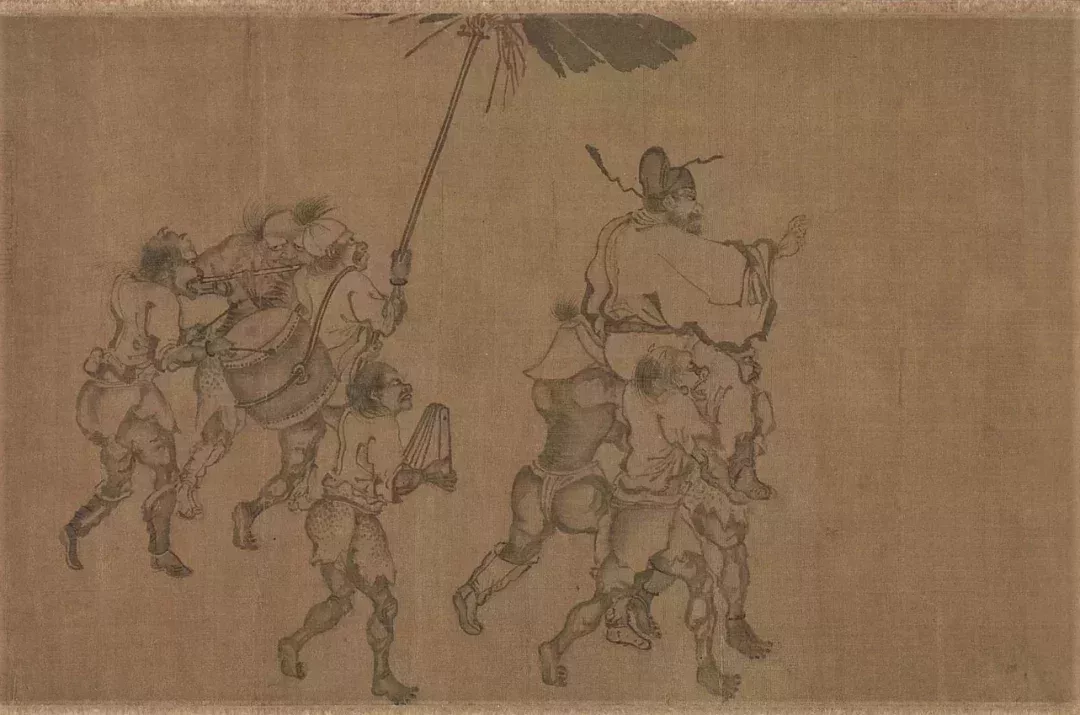

它題材是獵奇的,但研究是一本正經的。它講鬼的起源、鬼的形象、女鬼、復仇的鬼、單純好騙的鬼,就如“只有鬼才信”,佛教、道教因爲鬼理念不合,“大戰三百回合”……

它說的是鬼,其實也是說人,還有對於人性、歷史、文化的探求:鬼是人的一種投射,鬼的形象不能脫離人的想象;因爲鬼,一個生人與死者相互交流的世界出現了。

鬼雖然是一種想象的存在,但如果沒有它們,世界就不完整。有關生命的一些最重要的信息和最深刻的反思,是通過鬼的作用來完成的……

市面上鬼題材作品極爲少見,《早期中國的鬼》是蒲慕州將之前關於鬼的諸多研究成果融於一書,內容上化繁爲簡,更適合大衆閱讀。

透過“鬼”,洞察歷史與人心,完整認識中國社會。