徐皓峯是中國重要的作者型導演,他的作品很好辨認:故事發生在亂世,如明末、民國,武林人士試圖保留行業的規矩和尊嚴。

一直以來,他用文字記錄着他視角下的武林,力求更多人看到中華武學的高峯。

繼電影《一代宗師》《師父》之後,由他執導並擔任編劇的電影作品《門前寶地》於今日(2024年9月20日)上映,向佐、郭碧婷、安志傑、唐詩逸領銜主演,再現天津武行風雲變幻。

時隔十年,看武學奇人,守一拳終老,承絕世武學。

《逝去的武林》前言

《路加福音》的“錢囊、口袋、刀”章節,被捕前夕,耶穌囑咐門徒賣衣買刀。五世紀,中東地區的教父將此言解釋成棄世求道,衣服是俗世,刀是修行,一個換一個。

放棄生活的教父們都是生活的高手,情智高,妙語連珠,並有傳播網,將自己的逸事流傳大衆。他們有鄰居有客人,說:“待客人如待耶穌,會與鄰人相處,便會與上帝相處。”

賣衣買刀的實情,不是舍衣得刀,而是衣服裏藏把刀。

教父是待在家裏的人,憑個人魅力重建身邊世俗。後來,教父的家被教堂取代,教父被神父牧師取代。教父型的人在東方更爲悠長,在日本是茶道師,在我小時候,是衚衕裏的每一位老人。

“人老了,俗氣就少了。”是老人們聊天的話,沾沾自喜。那時的老頭、老太太長得真好看。

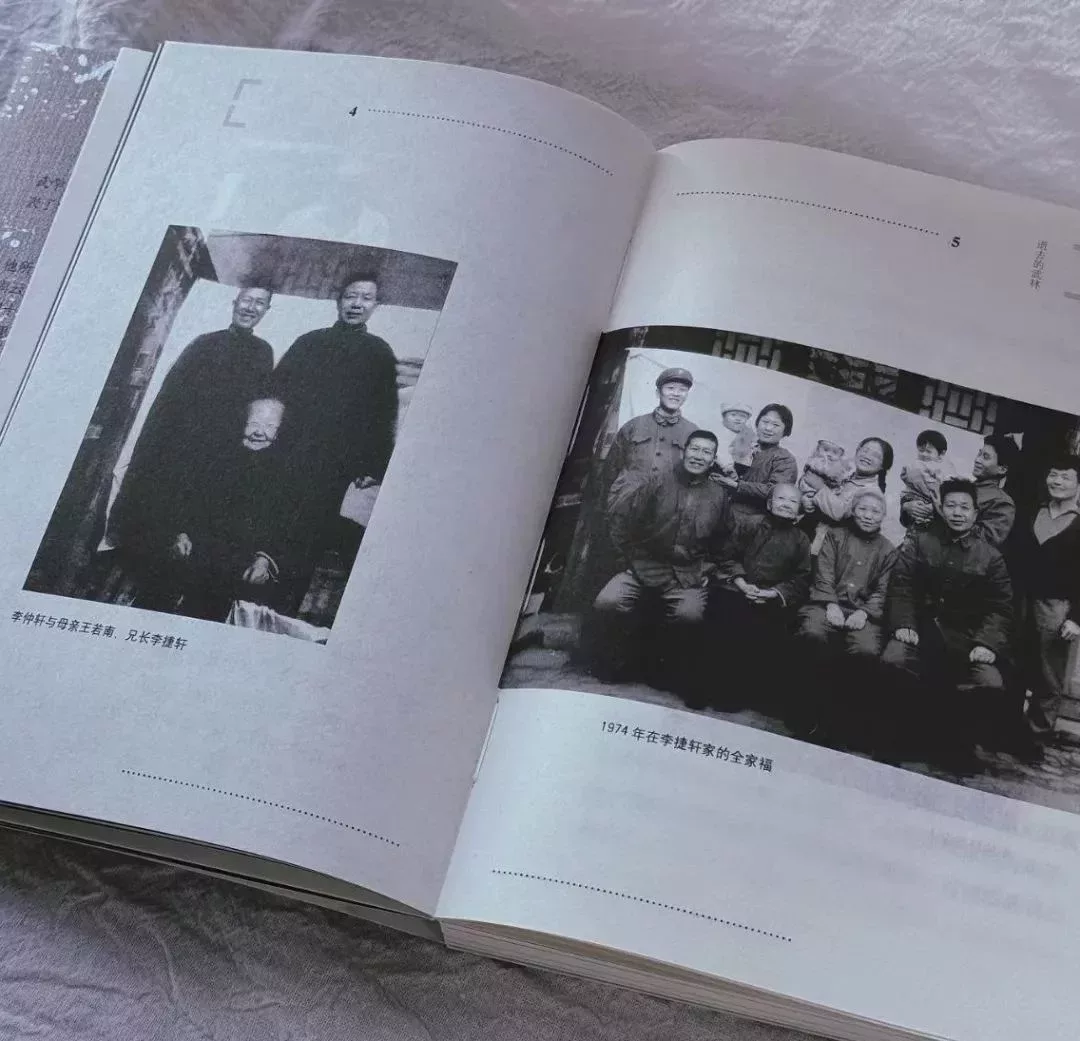

我姥爺李捷軒,舊式的書呆子,不問世事家事,不見得不明白。他有一個自己的尊嚴體系,每年有幾個固定看他一次的人,無禮物,不說什麼話,一小時便走,真是來“看”人。

他們是他幫過的人,不讓帶禮物,不讓說感謝話,也不陪說話,因爲幫忙時並不想做朋友。他們也適應,年年不落地來,表明不忘恩就好。

姥爺的弟弟李仲軒,家人叫二姥爺,天生有人緣,配得上“和顏悅色”幾字——這樣的人好找。他有幾次突然遷居,我憑個大概地址,附近一問“有沒有一個特和氣的李老頭?”便找到了他。

我爺爺十三歲做店鋪學徒,兩月一次化裝成菜農,揹筐上火車,筐裏藏銀元,走漏消息,隨時死。少年曆險的好處,是老了反應快,爺爺八十歲仍眼有銳光,洗臉喫飯的動作貓走路一樣柔軟。

二姥爺的和顏悅色下,藏着歷險者痕跡,我童年時便對此好奇。因爲姥爺的家教,我四歲會講半本《兒女英雄傳》,小孩見了自己好奇的人,總是興奮,一次他午睡,我闖進去,說不出自己好奇什麼,就給他講那半本書了。

他靠上被子垛,看着我,時而搭上句話。我聲音很大,時間很長,以致一位姨媽趕來把我抱走。此事在家裏成了個多年談資,我小時候很鬧,家人說只有二姥爺能應付我。他沒被吵,睜着眼睛、嘴裏有話地睡覺。

家人知他習性,下棋也能睡覺。他來姥爺家,累了,但不是睡覺時間不往牀上躺,便跟姥爺下棋,姥爺見他肩窩一鬆,便是睡着了,但手上落子不停,正常輸贏。

不知道他是時睡時醒,還是分神了,一嘛——長大後,知道這本領的寶貴,可惜學不會,但在囚犯和樂手身上見過,偶爾一現。險境裏出來的本領,是體能不衰,窘境裏出來的本領,是一心二用。

他一生窘境。

小學五年級,武打片風靡,問爺爺:“你會不會武功?”爺爺:“啊?死個人,不用會什麼呀。”我如澆冷水。

初中,二姥爺住姥爺家,我問了同樣問題,他說:“沒練好,會是會。”就此纏上了他,學了一年,他沒好好教。

之後他遷居,十年未見。再見,他已現離世之相,命中註定,我給他整理起回憶錄,知道了他爲何不教。

他屬於武行裏特殊的一類人,遵師父口喚不能收徒,學的要絕在身上。同意寫文,他的心理是爲他師父揚名,作爲一個不能收徒廣大門庭的人,辭世前想報一報師恩。

我錯過了習武,聽他講武行經歷,“望梅止渴”般過癮,整理文字猶如神助,每每錯覺,似不是出自我手。

他那一代人思維,逢當幸運,愛說“祖師給的”。見文章越來越好,他覺得寫文報師恩的做法,是對的。難得他欣慰,很長時間,他都有是否泄密的深深顧忌。

他學的是形意拳,師承顯赫,三位師父皆是民國超一流武人,唐維祿師父遊走鄉間,薛顛師父坐鎮武館,尚雲祥師父是個待在家裏的人,一待四十年,慕名來訪者不斷,從求比武到求贈言。

本書文章在2001 至2004 年寫成,《教父言行錄》在2012 年國內首次翻譯出版。對照之下,民國武人似是五世紀教父集體復活,甚至用語一致,教父的求訪者說:“請贈我一言。”武人的求訪者說:“給句話。”

教父對《聖經》避而不談,不用知識和推理,針對來訪者狀態,一語中的。比如,教父說:“我教不了你什麼,我只是看了新約,再看舊約。”求贈言者震撼,覺得得到了最好的教誨。

整理成文字,讀者不是當事者,沒有設身處地的震撼,但讀來回味無窮,誤讀了也有益,所以言行錄能廣爲流傳。

武人授徒言辭也如此,心領神會纔是傳藝,並在武技之外,還有生活理念、生命感悟的餘音。老輩人說話,是將什麼都說到了一起。李仲軒年輕時拒絕做高官保鏢,而退出武行,隔絕五十年,不知當世文法,只會講個人親歷。

人的特立獨行,往往是他只會這個。

徐皓峯

2013 年4 月於北京