早晚有一天,我們都會成爲病人,尤其是在經歷過COVID-19在全球數年的撕扯之後,很多人可能都會思考人類世界與疾病的關係,其實COVID-19帶來的撕扯並非新現象,類似的一切在歷史上都曾發生過許多次。

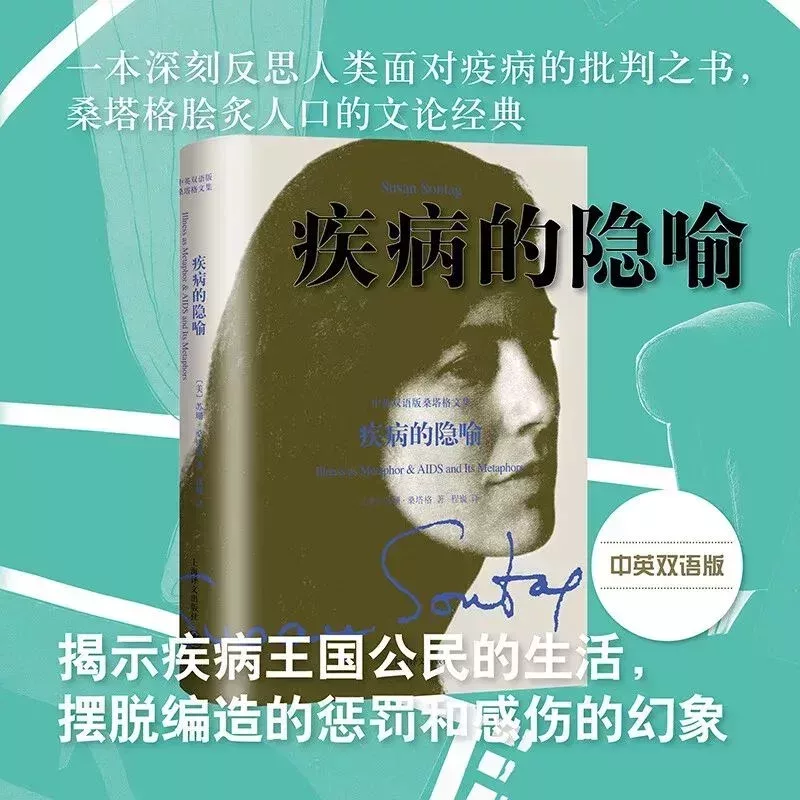

很多人在經歷一場大病之後,都會產生一種對人生大徹大悟的感覺。女作家蘇珊•桑塔格曾經得過乳腺癌,遭遇了乳房切除手術等痛苦的治療。經歷了治療考驗並在痊癒之後,她生出一系列關於疾病方面的思考,寫成了社會學經典《疾病的隱喻》。

受到法國哲學家米歇爾•福柯(Michael Foucault)知識考古學這種研究方法的啓發,桑塔格也試圖從疾病解析話語權與病人的關係這一角度,來反思隱喻這種方式對疾病的研究和對病人心理的不良影響。福柯曾在他的著作《臨牀醫學的誕生》中提到,“在這個時期,疾病的整個隱晦底面暴露於光天化日之下,與此同時,又像黑夜一樣消除自身”, 《疾病的隱喻》也是這種繼續“曝光於世”的歷史進程的一部分。

作者觀察到,疾病除了給病人帶來了肉體上的痛苦和瀕死的恐懼之外,還有一種無形的壓迫盤桓在病人周圍。那就是疾病的隱喻。

什麼叫“隱喻”?按照亞裏士多德的說法“以他物之名名此物”就是隱喻。其實就是打比方或引申和聯想,比如有人說“玫瑰是愛情的象徵”,這就是隱喻的一種。但是關於疾病的隱喻,可不像玫瑰這麼美好,它往往會在各種聯想和引申中,涉及某種道德色彩。

歷史上,我們曾經認爲結核病是精緻、文雅的象徵,但癌症就和魔鬼聯繫在一起。這就是不同的疾病所代表的不同“隱喻”。對於一些病因複雜、病情兇險或者發病部位比較隱祕的疾病,人們總是很難以一種純粹生物學的視角去討論疾病,更傾向於在道德層面對疾病評頭論足。

比如說,在中國,像肛門閉鎖這類消化道畸形,往往會讓患兒的家庭揹負很多不必要的道德壓力,原因我們都清楚,生孩子沒屁眼兒是一句很惡毒的傳統詛咒。

很多人在沒有生病之前,就像作者一樣,完全意識不到這樣的傾向有什麼危害。世界上很少有“感同身受”這回事——這只是對人類同理心的理想期待。更多的情況是,豬不拱誰家地誰不着急,只有當生病這種倒黴的事兒被自己攤上了,人們才能深刻體會這其中的痛苦。

這本書其實成書時間很早,到現在已經有幾十年的時間了。但無論是醫學界還是公衆,還是經常會提到這本書、引用這本書裏的話。在這個一眨眼就可能會錯過最新資訊的時代,這本書還能經常被提起,就是因爲作者在這部作品中提出的問題,至今也沒有得到很好的解決。到底怎樣才能把道德色彩從疾病中剝離開?

終其一生,我們遲早會失去健康的體魄,短暫地或者長久地成爲某一類病人。只有當公衆能把道德色彩從疾病中剝離,病人才能心無旁騖地去對抗疾病。疾病本身給肉體帶來的痛苦就已經夠大的了,如果再讓病人同時揹負沉重的道德負擔,未免太殘忍了。

《疾病的隱喻》由兩部分集結成的,而且兩部分的寫作時間跨度長達十多年,但作者的思維方式是連貫的,她始終在試圖回答三個問題:

- 第一:我們爲什麼會給疾病賦予古老的“隱喻”?

- 第二:這些隱喻有什麼現實危害?

- 第三:我們應該建立怎樣的“疾病觀”?

一、

我們爲什麼會給疾病賦予古老的“隱喻”?

要回答這個問題,我們要先了解人類對疾病的認識歷程。人類的古代祖先很早就意識到了“疾病”這個現象,但當時他們並不知道爲什麼會有疾病。所以,他們就要爲疾病的產生找個解釋。在理性醫學萌芽之前,古人對疾病的解釋只能靠想象。於是疾病的成因有時候是上天的懲罰,有時候是魔鬼的入侵,有時候是因果循環的報應……正是這樣的一個認識原點,才導致直到現在,很多疾病仍然有些神祕色彩。這也是爲什麼,我要在“隱喻”二字之前,加上“古老”這個修飾語。因爲隱喻本身,就是一種古老思維方式的遺存。我們人類,本來就很容易成爲觀唸的囚徒。

那都有哪些隱喻呢?在《疾病的隱喻》這本書中,第一部分的主角是結核與癌症,第二部的主角是艾滋病。圍繞着幾位主角,作者還零零散散地談論了一些配角,比如梅毒、鼠疫、霍亂等。

這些疾病有哪些共同特點呢?那就是它們都曾經是絕症,可以導致致命性的後果。但是有關這些疾病的隱喻,卻大相徑庭。

在有效的抗結核藥物出現之前,被確診了患有結核病,幾乎等同於一個死刑判決。病人在餘生裏似乎只能等待那個不期而至的執行。但有意思的是,這個特點卻在某些時期有一定程度的美化。比如在十九世紀中葉,結核病開始有了浪漫主義的色彩。得了這種病,成了文雅精緻和敏感的標誌。我們知道,很多文學作品的女主角都有結核病,比如《茶花女》《紅樓夢》。

作爲楚楚動人的柔弱和非同尋常的敏感的象徵,結核病人的容貌和體態,成爲那時候人們眼中女性的理想外貌。

你要是長得五大三粗虎背熊腰的,得了結核你都不好意思承認。

結核病還被認爲是情感失意、激情受挫的結果。就因爲有這種看法,舊時代西方的醫生,往往會給結核病人開出建議進行性生活的藥方。但本書的作者估計不會知道,在古老的中國,郎中們更可能建議結核病患者禁慾。那個時候中國古人把結核病叫做“肺癆”,爲什麼要讓患者禁慾呢?因爲在中國古代醫學的思想體系中,結核病是一種消耗性疾病,而房事也是消耗性的。讓結核病患者去縱情房事,那豈不是雪上加霜了?

其實,這兩種認知方式和建議不過是半斤八兩,都沒有抓到問題的本質。用隱喻的方式去理解疾病,永遠也不可能觸及治療的核心,不可能帶來任何進步。直到結核桿菌被發現,尤其是有效的抗結核藥物的出現,有關結核的種種隱喻才逐漸黯然失色。

但這種思維的慣性就像幽靈,它不會因爲人類征服了一個疾病,就從人類的認知領域徹底消失。當下一個類似的疾病出現在人類的疾病譜上,隱喻還會再次捲土重來。接下來,吸引了人們目光的,就是癌症。

如果說有關結核病的隱喻還都挺浪漫的,但有關癌症的隱喻,就和浪漫沒有一星半點兒的關係了。

癌症被描述成惡魔的妊娠,它會攻擊身體上一些令人羞恥的部位,比如結腸,膀胱,乳房,宮頸等。身體患癌,通常會讓患者有一種羞恥感。儘管時至今日,癌症治療已取得了長足的進展,但在公衆的認知裏,癌症仍然等於死亡。因結核而死,還可能會被文人描繪成有抒情詩色彩的、浪漫化的死亡。但死於癌症,在人們眼裏總是不體面的,這樣的死亡無法被美化。(白血病可能是唯一的例外,不少愛情影視劇的女主角都有白血病。)

關於癌症的成因,人們喜歡臆想出一種“癌症人格”來。就是病人的某些特點,導致他們招來了癌症的懲罰。比如是不是因爲你性格不樂觀,才得了癌症?現在,因爲癌症的病因學和發病學方面的進展,我們搞清楚了一部分癌症發生的原因和機制。比如像幽門螺桿菌與胃癌的關係,人乳頭瘤病毒與宮頸癌的關係,某些基因突變與癌症的關係等等。同時,癌症治療的效果也已經今非昔比,雖然達不到全部徹底根治的理想狀況,但我們已經從全部的不可治,變爲部分可治,甚至部分癌症可以達到理想的治癒狀態。

不幸的是,這些進步並沒有停止人們繼續用隱喻的手段來理解癌症,某種性格會導致癌症的謬論仍然很有市場,但這種觀唸的流行,無疑是在暗示癌症病人應該爲自己的疾病負責——你看,你性格好一點,是不是就不會生這個病了?

在我們所熟悉的話語體系中,人們還是會用隱喻的手段去描述癌症,也會用癌症比喻社會生活中的壞人壞事。比如說,新聞裏某某貪官被查處,這些貪官在有些報道中,就可能被形容成“社會的癌瘤”。還有,人們對癌症的治療,似乎也喜歡用上一些軍事領域的比喻。比如“向癌症發起進攻”。或者在切除腫瘤之後,用電刀燒灼周圍健康的組織,會被外科醫生稱爲“焦土政策”。

作爲本書第一部分的配角,梅毒,作者着墨不多。也許是因爲在成書的年代,梅毒已經得到了很好的控制,病因清楚,治療簡單。但梅毒畢竟是一種性傳播疾病,不讓人們去聯想疾病之外的事情,幾乎不可能。我們不難想象,在梅毒還沒被攻克之前,有關梅毒的隱喻有多麼的豐富。

雖然我們沒有經歷那個梅毒肆虐的時代,但新的時代,又有一個疾病代替梅毒成爲了隱喻的主角。這也是作者在第一部分成書後的第十一年,又動筆重提“疾病隱喻”的契機:艾滋病出現了。我們前面已經提過,作者在本書的寫作中,深受福柯的影響,而福柯早年間就公開承認自己是同性戀,他的最後一部著作《性經驗史》還沒有最後完結,就在1984年死於艾滋病,而這個事件在多大程度上促成了《艾滋病及其隱喻》的成書,就不得而知了。

這裏也不妨多說一句福柯之死,有關艾滋病的歷史,不是理性和科學總是佔上風的歷史,爲了防止艾滋病的擴散,醫學界早就意識到了追溯病人接觸史的必要性,但這個羣體始終對抗這一主張,有些人甚至偏執到了完全無視科學事實的程度。

法國哲學家米歇爾•福柯曾斷言 HIV 並不會引起艾滋病,而艾滋病也不通過性途徑傳播。

福柯在 20 世紀 70 年代資助過允許匿名同性戀者進行性活動的浴室,1984 年死於艾滋病,算求仁得仁吧,屬於歷史上爲數不多的以自己的死證明自己觀點錯了的哲學家。

艾滋病的出現讓癌症的隱喻變得平淡無奇,正如癌症的出現吸引了人們原本對結核的關注度一樣。我們在最開始提過,在古老的認知體系中,疾病是一種罪,是上天的懲罰,是不道德行爲的報應。艾滋病的出現,讓我們不得不重新審視人類對自身的認知方式。

原來,百多年的科學進步,並沒有終止人們將疾病“道德化”的做法,只是用來進行道德說教的那類疾病發生了變化。大瘟疫時代如此,結核如此,癌症如此,到了艾滋病,簡直是之前所有隱喻的一次大集合。

就算到了現在,還是有不少人堅持認爲,艾滋病是上帝在審判一個不按規矩生活的人。

染上艾滋病被大多數人認爲是咎由自取,它被視爲性放縱、男女的性別倒錯帶來的報應。而性傳播途徑所受到的道德指控,會比其他傳播途徑更加嚴厲。就目前的大多數病例來說,患艾滋病的人正好是某個高危羣體中的一員,他們是被社會所蔑視的羣體。按照作者在書中的論述,艾滋病的確診,等於是讓病人被迫暴露了身份,而那一重身份原本是對鄰居、同事、家人、朋友隱瞞的。當然,隨着相關知識的普及,越來越多的人已經知道,艾滋病並非只有同性戀者纔會得,這種病的傳播方式也不僅僅是隻有性傳播一條途徑,但性傳播畢竟還是一條主要的傳播途徑。

通常而言,和性行爲過錯相關的傳染性疾病,總是能激發起人們的恐懼。人們會擔心,是不是接觸一下患者,他的艾滋病就會傳染給我?艾滋病患者就這麼被孤立和疏遠。但我們應該知道,日常工作和基本社交範疇內的接觸,比如握手或擁抱是沒有感染風險的,但人羣中的歧視和偏見的消除不是一朝一夕的。作者用了很大的篇幅來討論幾大主要疾病的隱喻,然而項莊舞劍意在沛公,作者真正希望讀者理解的是,這些隱喻造成了哪些現實危害……

二、

作者體會最深的危害,就是這些隱喻讓患者有了更多的心理負擔。在書中,作者詳細地提到了爲什麼自己會寫這本書。

蘇珊•桑塔格在得了乳腺癌之後,才深刻地理解了,癌症的惡名是怎麼加劇了病人痛苦的。和她一樣患癌症的病友們,都表現出對癌症的厭惡,並對自己患有癌症引以爲恥。

但作者經過深入的思考之後,卻冷靜地發現,很多關於癌症的隱喻觀念,不過是過去有關結核病看法的翻版。也就是說,人們的思想沒有變,只不過針對的疾病變了。因此,作者決定寫一本有關癌症的迷信和由此衍生的一系列思考的小書。不是要告訴大家“珍惜生命”這樣的陳詞濫調,而是要把“隱喻”從“疾病”中剝離開,平息人們對疾病的想象,因爲這種想象會帶來不必要的痛苦。

像癌症這類疾病,喚起的是人們對疾病古老的恐懼。我們前面反覆提到,古代世界對疾病的態度,大多是把疾病當作上天降罪的工具,這是一種上天的審判。比如讓一個羣體中流行大瘟疫。而癌症這種疾病,就被視爲上天降罪於個人,或者是自己的心靈背叛了肉體,得了癌症,好像成了一種道德腐敗。

因此,癌症患者被迫向公衆撒謊和病人家屬出於善意被迫對癌症患者撒謊,似乎已經是司空見慣的情況。然而,當整個社會對待癌症都是這樣的時候,就是迷信可以肆意生長的時候。

這種認識的現實危害的具體表現就是,有些人覺得病人的心態會影響癌症的轉歸,比如積極的正面的心態會有利於癌症的恢復,而消極的負面的心態就不利於病人的恢復,鄭淵潔還曾經在一篇童話中寫過邪惡的癌細胞甚至能夠被病人的積極心態召喚,從而改邪歸正由癌細胞變回正常的細胞,但其實這些說法都不是事實,這些認識正是《疾病的隱喻》這本書重點揭示和批判的謬論。

我們身邊仍然存在着這些荒謬的說法,也再次證明瞭《疾病的隱喻》一書在今天仍然有重要的價值。臨牀上,我們觀察到過很多心態積極的患者,也難逃必死的厄運,同樣,也有許多悲觀消極的病人,仍然活得好好的,其實癌症病人究竟預後會怎麼樣,還是取決於癌症本身的生物學行爲到底有多惡以及是否接受了規範有效的治療。

但爲什麼這種觀點會流傳這麼廣呢?可能是因爲癌症的病因理解起來複雜,預防手段執行起來困難,比如有人就是難以戒菸。但是“好的心態和性格 ”能防癌就比較好理解,更重要的是,這可以給還沒有得癌症的人以虛幻的安全感——有些天生的樂天派大概就會天真的以爲自己是不會患上癌症的。

還有一個邏輯上的障礙法也有必要一提,比如說某個人恰恰認識幾個樂天派的癌症患者,而這幾位患者又都獲得了很好的治療結果,那麼這個人就會誤以爲他所見識的這有限的幾個病例,就能代表全部癌症病人的情況了,這叫作倖存者效應。這幾位樂天派很有可能原本得的就是惡性度不高的癌症。

除了這種將癌症的預後歸因於病人心態的做法而外,還有人將得癌症視爲某種德行不佳的結果,這就是赤裸裸的道德指控了。

有關癌症的隱喻能帶來這麼多的危害,但隱喻絕不止影響了人們對待癌症的態度。如果說對癌症病人的道德指控,已經在隨着抗癌治療的慢慢進步而有所收斂的話,艾滋病病人目前所承受的道德指控和歧視,卻還在繼續。這個情況也許在現在的中國更應該得到重視。大多數中國人還並不瞭解艾滋病,但隨着艾滋病病人數量慢慢增加,這個羣體所承受的痛苦,已經到了我們不得不重視的程度了。

從醫學角度來說,“感染上HIV病毒”和“最終發展爲艾滋病”並不是一回事。目前的治療艾滋病的手段,已經遠比作者寫成這本書的時候效果好得多。很多感染上HIV病毒的人,只要規範治療,可以避免病人的病情發展到艾滋病的程度。也就是說,他們可以像正常人一樣工作和生活。但公衆因爲不瞭解,往往不會對“感染上HIV病毒”和“得了艾滋病”這兩種情況加以區別。在很多人眼裏,HIV抗體檢測陽性,幾乎就被等同於艾滋病。這種認知導致的後果是,HIV感染者的生存空間被壓縮了。

比如美國國防部宣佈,凡是軍事人員,如果檢測到已被HIV感染,就會被從重要的工作崗位上免職。他們這樣做的理由是,HIV感染者可能會有智力方面的缺陷。但醫療界其實並不支持這樣的判斷。甚至在有些部門,HIV感染者將會被開除。儘管在美國,以這種理由開除員工是違法的,但欲加之罪何患無辭呢?

因爲有了這些“隱喻”,很多病人飽受焦慮之苦,在疾病對肉體造成確實的傷害之前,就已經撐不住了。疾病是人生最大的不幸,而疾病最大的不幸是孤獨,是被社會關係拋出。這一點在HIV感染者中,表現得特別明顯。

如果當疾病引發的極度心理折磨,蔓延到身體的每一個角落時,就算針對HIV感染已經發展出來了比較有效的治療方法,這些治療也會變得無效了。本來心理壓力相對於疾病本身,只是一個相對次要的方面,但如果這個次要方面發展爲主要矛盾,醫生就不得不集中精力應對這種局面。顧此失彼,這導致的結果簡直無異於放棄治療。

癌症與艾滋病都可能引起病人的羞恥感,都可能被視爲某種一定要掩蓋住的祕密。比如有些社會名人的死亡,醫學界雖然通過有限的公開信息,能夠推測出他可能死於艾滋病。但具體的信息,可能會迴避“艾滋病”這個字眼,而只說是某種併發症。比如1984年6月25日福柯因艾滋病在巴黎薩勒貝蒂爾醫院病逝,一開始他的親友均否認他死於艾滋病。

疾病的隱喻和這種思維方式帶來的惡果是它會給病人帶來嚴重的心理負擔。如果每個人都從“隱喻”的角度來看待疾病,整個社會的歧視會讓我們無法看清疾病的本質。這會干擾病人的治療和科學研究的進行,甚至有時候還會滋生迷信。那我們該怎麼應對這個情況呢?

這也就是作者在本書中最閃光的思想,我們應該建立怎樣的“疾病觀”。

三、

身爲作家的蘇珊•桑塔格其主攻方向其實是文藝評論和小說創作。但如果我們深入理解她主張的思想,會發現不管在哪個領域,這些思想都是一以貫之的。她曾經出版過一本批評文集,叫《反對闡釋》,這是她最著名的文集之一。她反對什麼“闡釋”呢?她反對的是,人們對當時歐美的文學、戲劇和電影的過度闡釋。在面對一件藝術作品時,有些人的第一反應是“它是不是暗指着什麼?”“是不是有什麼道德意義?”這就很容易忽略了藝術的本身。作者就是希望能去除這些所有過度的闡釋,讓事物迴歸到它本來的樣子。

在面對疾病的時候,作者也是這樣的主張。如果我們想有正確的疾病觀,首先就應該破除對疾病的過度闡釋,這個“過度闡釋”就是隱喻。那麼疾病隱喻的破除之道又在哪裏?就是塵歸塵,土歸土,讓疾病迴歸疾病本身,這纔是看待疾病最真誠的方式。

如果我們回顧一下有關梅毒的隱喻是如何逐漸消退的,可能更有助於我們理解“讓疾病迴歸疾病”這個觀點。在醫學界還不能有效地治療梅毒的時代,人們對梅毒的命名方式,都是互相甩鍋來羞辱敵對國的。比如對於英國人來說,梅毒是法國花柳病;對於巴黎人來說,梅毒是日耳曼病;對於日本人來說,梅毒是中國病。

我們現在對這些說法可能已經非常陌生了,這些明顯侮辱人的隱喻,已成爲遙遠的過去,這是爲什麼呢?

這是因爲梅毒已經被醫學界征服,最終征服梅毒的,是病原學和治療學的進步,不是道德譴責。搞清楚了病因和治療方法,我們知道“梅毒就是梅毒”,不是道德敗壞。

性慾是一個複雜的現象,所有性傳播疾病,事實上都很難通過加強守貞教育來徹底中斷它們的傳播。梅毒的治療靠藥物,梅毒的預防靠的也不是道德說教,而是安全套的廣泛使用。

但是人們的關注點從梅毒身上轉移開,又轉移到了艾滋病上。作者提出,想要擺脫這些隱喻,轉移和迴避都不是辦法,它們必須被揭露、被批判。在作者成書的80年代末,艾滋病的治療情況還很不樂觀。人們就會用隱喻來妖魔化艾滋病。作者說,她最希望能夠消失的那個隱喻,就是人們對疾病的軍事隱喻。比如人們會說“向艾滋病發起進攻”。但我們的身體不是戰場,艾滋病患者也不是在劫難逃的犧牲品。和平年代裏人們厭惡戰爭,也會讓人們因爲隱喻而厭惡被當成“戰場”的艾滋病患者。

僅僅是揭露了隱喻還不夠,想要破除它,我們還要依靠科學的力量。艾滋病的治療,在這幾年已取得了明顯的進步,HIV感染從過去的“絕症”,變爲一種類似於糖尿病、高血壓似的慢性病。只要規範治療,病人體內的HIV病毒雖然還不能徹底被根除,但病人可以完全勝任正常的工作。所以歧視HIV感染者毫無道理。更令人稱奇的進展是,2007年,一位叫蒂莫西的病人同時罹患艾滋病與白血病。在進行了一次巧妙設計的骨髓移植之後,他體內的HIV病毒也被徹底清除出去了。迄今爲止,已累計出現了7位HIV感染者被徹底治癒的情況。

這些進步說明,人類征服疾病只能靠科學的力量,隱喻與道德說教於事無補。對待癌症也是一樣。作者預言說,未來也許癌症也會像結核一樣,只有一個主要的病因,我們可以通過同一套治療方案來控制。也許只有到了那個時候,我們給癌症賦予的隱喻色彩纔會逐漸消退。

不過,從作者寫完這部分內容至今,已經過去40多年,這個趨勢還是不明朗。治療領域雖然有進展,但還遠遠不能只靠同一套治療方案來控制癌症。但未來40年、400年的醫學,又會發生哪些進步呢?比如現在很多人看好的“基因治療”,會成爲作者預言的那種單一的治療方案嗎?這還有待後人的觀察和探索。

近些年有關艾滋病、癌症治療方面的重大進展,在作者寫作這本書時還沒有出現。但作者僅僅通過對以前的疾病和醫學觀唸的歷史的梳理,就已經讓我們明白,對於公衆而言,建立正確的疾病觀,直視疾病的生物學特性本身,並不容易。

依靠科學的力量,發掘病因,推動治療技術的進步,似乎只能把某一個具體的疾病從隱喻中剝離出來,但隨着疾病譜的更新,新的疾病又必然會產生新的隱喻,而破除這些新的有關疾病的隱喻,又只能有待科學進步減輕病人不必要的心理負擔。

這大概是人類思維方式的一個bug,包括醫學界在內,很多人往往會被時代所侷限,不可避免地在一個新的、有重大威脅的疾病出現時,不自覺地再次重蹈覆轍,把之前對待舊疾病的隱喻,再次用在新的疾病上。比如在COVID-19集中流行的數年之間,人類曾經對疾病和病人的種種誤解和慌亂又完整上演了一遍。

人類大腦的演化,經歷了數百萬年的時間,而這種隱喻性思維方式的形成,大約用了數萬年的時間,就連文字的出現和演變,都是隱喻性思維的結果,現代醫學僅有區區二百餘年的時間,還不太可能一下子就改變這種思維慣性。

本書的作者能以天才的視角,跳出時代的侷限,總結過去,劍指當下,預言未來,實在是難能可貴。我們不奢望這樣一本小書就能很大程度地改變人類這種根深蒂固的思維方式,但將這一問題曝光出來,是解決這一問題的必要前提。尤其是, 當我們先於別人瞭解到疾病隱喻的危害性的時候,起碼我們可以做到有意識地規避用隱喻的方式去解讀疾病。

極簡分享版:

第一,對疾病進行隱喻似的解釋說明,是一種古老的認知方式。疾病經常被描述爲一種有道德色彩或性格特徵的現象,它被視爲一種上天的降罪和懲罰,一種道德墮落和背叛。類似的這些認識,統統是錯的。

第二,對疾病進行隱喻,將讓病人承受無端的痛苦,會模糊征服疾病的正確方向,幹擾規範的治療和科學研究,會製造人羣間,甚至國與國之間的對立和歧視,會加重社會不公。

第三,對於能夠給病人帶來犯罪感和羞恥感的疾病來說,把它們從意義和隱喻中剝離出來,特別具有撫慰作用。但要擺脫這些隱喻,不能僅靠迴避它們,要進行必要的揭露和批判。健康不應該成爲道德的證明,疾病也不應該被視爲墮落的證據。塵歸塵,土歸土,讓疾病迴歸疾病的生物學特性本身,以規範有效的治療去應對,以科學嚴謹的研究去攻克。否則,無論是病人或者社會,都將深受其害。