我一直想要介紹一些好文章給大家,大體有個思路,一百年一百篇。從過去百年裏,找出一百篇經歲月剝蝕仍立得住的文章。

爲什麼是文章,而不是書不是人?因爲文章是意義和美感的最小單位。一部史詩、一部長篇小說,本身就是一篇大文章。一首詩也是一篇文章,因它是自足的。這不是我對“文章”一詞的新發明,而是“文章千古事”裏的文章,“文章者,經國之大業”裏的文章,“文章者,公器也”裏的文章。從古文到白話,天地、器物、人心全變了,在無人掌舵的歷史巨浪中,有多少應變而沒有變的,或者應不變而變了的,從來說不清楚。我總覺得,文章是個好的容器,也是個好的標尺,可以幫我們測出從彼心到此心的距離,也能幫我們“把住一些把不住的事體”。

我的目標是,有這一百篇文章打底,若能讀得進去,並順着它們探索,就不必對所謂古今之變那麼茫然而無所措手足。心同理同,話是沒錯,但光念咒沒用,總要一些柔韌、綿長且不易朽壞的東西來攀緣。我相信文章是這樣的東西。

世界烏泱泱,我們讀文章。今天是一百篇裏的第四篇,鬱達夫《故都的秋》,作於1934年。

首先得承認,這是一篇私貨。但《故都的秋》真是一篇好文章,鬱達夫真是一個被低估的好作家。只是這次讀發現,文章結尾似乎有點不祥:“秋天,這北國的秋天,若留得住的話,我願把壽命的三分之二折去,換得一個三分之一的零頭。”北國的秋天自然是留不住的,11年後,在南方的南方——蘇門答臘島的叢林,鬱達夫卻把自己的壽命折去了。

之所以說是私貨,是因爲前幾天的一個晚上,朋友圈裏看到一個老同學發的香山紅葉,我便生起了強烈的思秋之情。江南也是有四季的,但就像鬱達夫在文章裏說的,南國之秋“色彩不濃,回味不永”,和北國的秋比起來,正如“黃酒之與白乾,稀飯之與饃饃,鱸魚之與大蟹,黃犬之與駱駝”。

第二天我又去求其他仍在北京的同學分享秋景,飲之不足,又在網上刷了半天照片視頻。有同學說,你這是畫餅充飢,何不來一趟北京。現在的交通自然是比當初方便了,鬱達夫去北平是這樣走的:“我的不遠千里,要從杭州趕上青島,更要從青島趕上北平”。從杭州到青島應該是坐船。但我要品嚐的秋意,真到了北京也不一定是能得到的。

民國的著名作家,幾乎個個都寫過故都的秋,冰心、老舍、林語堂、沈從文等等。略微比較,老舍筆下最富感情,他說:“秋天一定要住北平。天堂是什麼樣子,我不曉得,但是從我的生活經驗去判斷,北平之秋便是天堂。”(《住的夢》)“北平之秋就是人間的天堂,也許比天堂更繁榮一點呢!”(《四世同堂》)

不過民國文人賞玩的北國之秋,我們今天已經得不到了。如《故都的秋》這個題目所示,民國的北平是故都,是一個被棄置的邊緣化的現代事物入侵緩慢的安靜的古都。當時人稱“南京是政治中心,上海是商業中心,北平是文化中心。”那是北京幾百年帝都史上僅有的一段留白,去如春夢了無痕,只有文章了。

民國文人在寫北平的總是很動情,因爲他們落筆時心裏大都有一個不出場的上海。上海是動的,北平是靜的。上海是物質的,北平是精神的。上海是矛盾的,北平是和諧的。穆時英《上海的狐步舞》第一行:“上海。造在地獄上面的天堂!”文人筆下這兩個作爲精神座標極點的城市,自然都有被誇大被抽象的一面。

幾十年後,居住在北京的莫言說:“據說北京的秋天最像秋天,但秋天的北京對於我卻只是一大堆凌亂的印象。”他又說:“據說秋季的北京的天是最藍的,藍得好似澄澈的海,如果天上有幾朵白雲,白雲就像海上的白帆。如果再有一羣白鴿在天上盤旋,鴿哨聲聲,歡快中蘊涵着幾絲悲涼,天也就更像傳說中的北京秋天的天了。”明明住在北京,卻要用兩個“據說”來說北京的秋,北京秋天已經成了一個傳說。

莫言直言,自己在北京生活這些年裏,幾乎沒有感受到“上個世紀裏那些文人筆下的北京的秋天裏美好的天”。因爲北京已經長高了,變快了,更要緊的是它重新贏回曾經失去的中心了。“故都的秋”是生成於特定的歷史、技術與生活條件下的:“那樣的秋天是依附着低矮的房舍和開闊的眼界而存在的,那樣的秋天是與螞蟻般的車輛和高入雲霄的摩天大廈爲敵的;那樣的天親近寂寞和悠閒,那樣的天被畸形的繁華和病態的喧囂扼殺了。”

我特意要讀鬱達夫的《故都的秋》,還有一個私信。他是一個江南人,在北京居住過。我是一個在北京住過10年的人,現在江南。他在寫江南或寫北京的時候,總會帶着另外一個地方,作爲對照組。這給了我很多的撫慰。比如他寫《江南的冬景》,說“若遇到風和日暖的午後,你一個人肯上冬郊去走走,則青天碧落之下,你不但感不到歲時的肅殺,並且還可以飽覺着一種莫名其妙的含蓄在那裏的生氣”,固然讓我心有慼慼,而且他文章的開篇是這樣的:“凡在北國過過冬天的人,總都道圍爐煮茗,或喫煊羊肉,剝花生米,飲白乾的滋味。”

進入一個地方,可以更好地理解另一個地方。進入一個時代,可以更好地理解另一個時代。

鬱達夫說,人在南方很容易忽略秋天的況味,“一個人夾在蘇州上海杭州,或廈門香港廣州的市民中間,混混沌沌地過去,只能感到一點點清涼”。不獨秋天。總的來說,我對江南是滿足且感激的,但生活下來,確實有一個遺憾,天太低,濃稠溼潤的空氣總是把人包裹得嚴嚴實實,很難給人獨面蒼穹與荒野的鍛鍊。

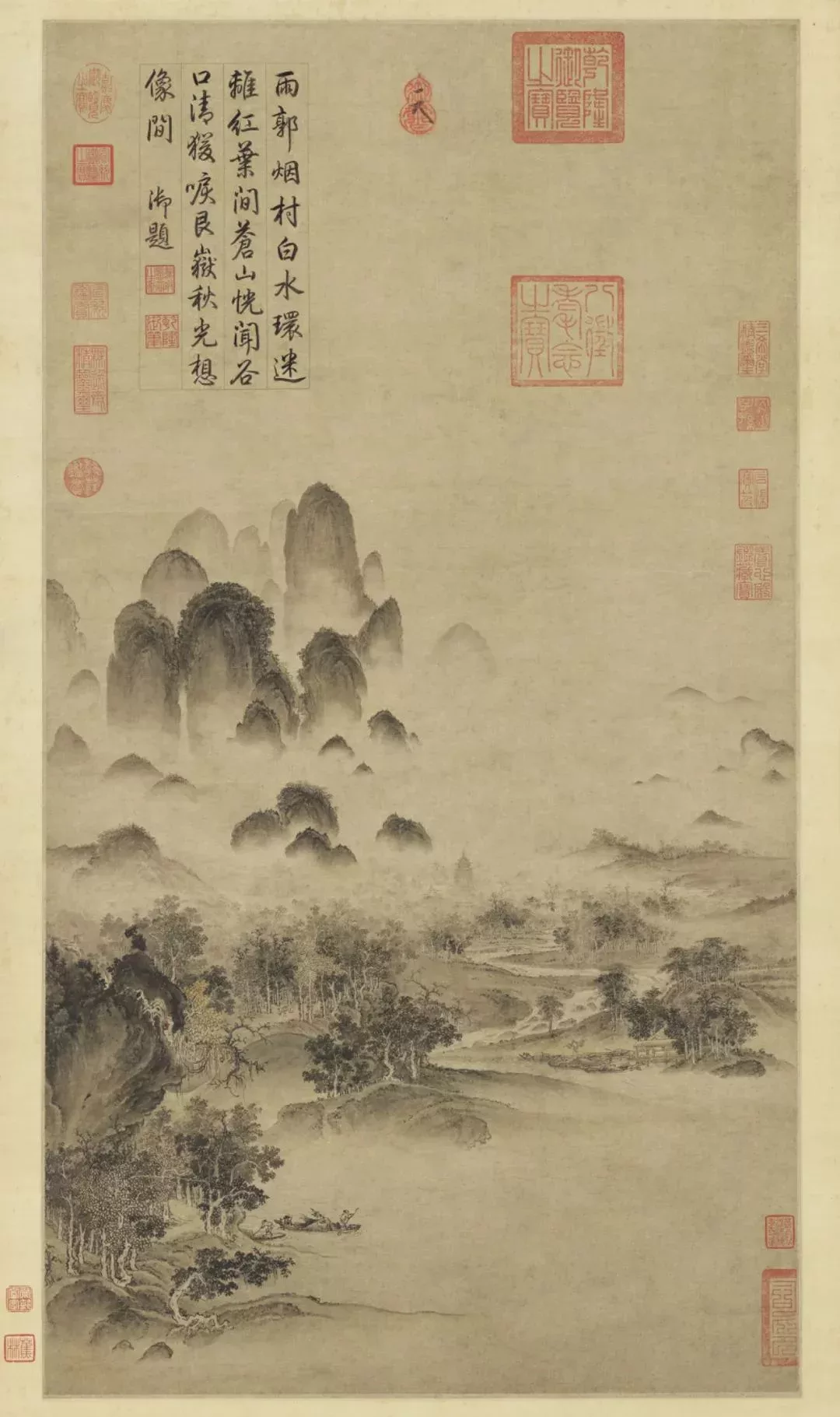

也不獨南方。我們今天與自然的風物是越隔越遠了。鬱達夫懷唸的北國之秋是這些:“陶然亭的蘆花,釣魚臺的柳影,西山的蟲唱,玉泉的夜月,潭柘寺的鐘聲”。如果不到郊區,在北平城裏是這樣賞秋的:“租人家一椽破屋來住着,早晨起來,泡一碗濃茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧綠的天色,聽得到青天下馴鴿的飛聲。從槐樹葉底,朝東細數着一絲一絲漏下來的日光,或在破壁腰中,靜對着喇叭似的牽牛花(朝榮)的藍朵,自然而然地葉能夠感覺到十分的秋意。”

如果非要給很高很高的天和天上的鴿子上點價值,可以讀抗戰之後沈從文自昆明回到北平之後寫的一段文字:“北平入秋的陽光,事實上也就可以教育人。從明朗陽光和澄藍天空中,使我溫習起住過近十年的昆明景象。這時節的雲南,雨季大致已經過去,陽光同樣如此溫暖美好,然而繼續下去,卻是一切有生機的草木枯死。我奇怪北平八年的淪陷,加上種種新的忌諱,居然還有成羣白鴿,敢在用藍天作背景寒冷空氣中自由飛翔。”

人間的大地和四季,有情便會不死。所以故都的秋,真的被扼殺了嗎?朋友給我發來一張地壇的照片,地上堆積着黃葉,黃葉上堆積着比葉子還多的人。只要這些人裏有一個是爲了秋而不是爲了熱鬧而來,北國之秋就還活着。