一個國家致力於讓全體國民都過上富裕的生活,這似乎是顯而易見的道理,但事實真是這樣嗎?

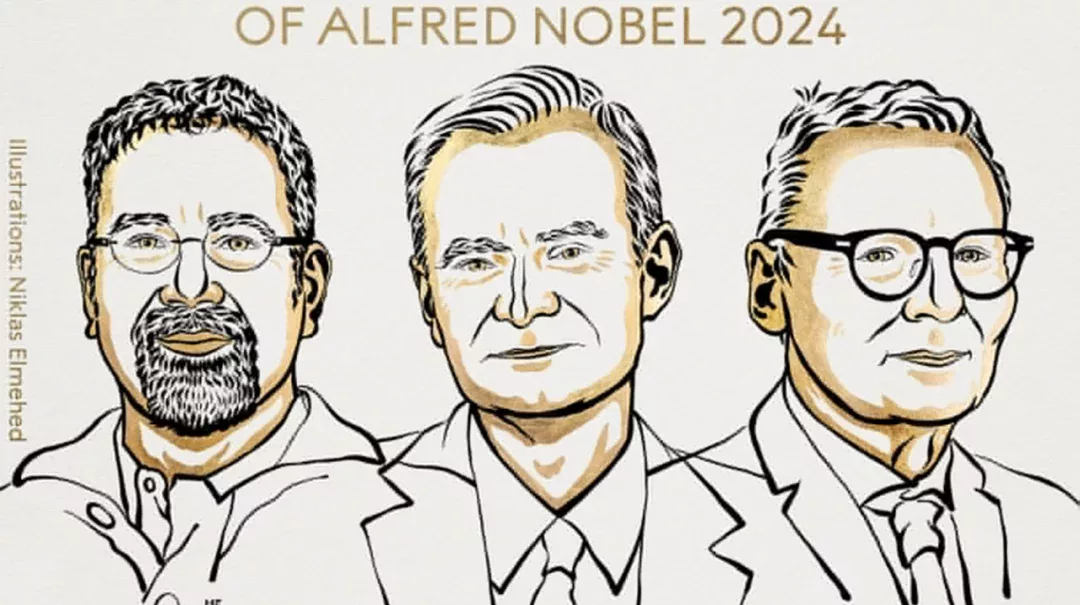

2024年的諾貝爾經濟學獎,花落麻省理工的阿西莫格魯、西蒙約翰遜和哈佛大學的詹姆斯羅賓遜,他們的經濟研究揭示了制度與繁榮的關係。

從亞當斯密開始,經濟增長就是經濟學家們最爲關心的問題。那麼經濟增長的源泉是什麼?

對經濟學不熟悉的人,一般持有人種決定論、地理決定論、資源決定論、文化決定論等等。現代經濟學之父——亞當斯密,第一次揭示了經濟增長的奧祕,他貢獻了分工原理,市場分工的擴大帶動了經濟增長。創新經濟學之父——熊彼特,又貢獻了創新理論,創新帶來的創造性破壞會讓經濟呈波浪式增長。

那麼還有其它因素嗎?

阿西莫格魯和羅賓遜於2012年合著的《國家爲什麼會失敗》,爲人們提供了一種詮釋經濟增長的新思維。

他們創造性的把各式各樣的政治和經濟制度,劃分爲包容性制度和攫取性制度,並兩兩搭配形成了4種組合。

所謂攫取性制度,就是從多數人那裏取得資源,然後輸送給少數人,掌權者利用權力謀取私利,而犧牲了大衆利益。所謂包容性制度,就是保護私有產權,創造平等的市場環境,鼓勵科技領域的投資,從而讓更多人分享經濟的增長。

包容性政治制度和包容性經濟制度的組合構成了良性循環:激勵投資和創新,允許創造性破壞,從而帶來經濟繁榮。

攫取性政治制度和攫取性經濟制度的組合,則構成了惡性循環:投資和創新受到壓制,創造性破壞無法實現,經濟發展陷入停滯。

攫取性政治制度與包容性經濟制度的組合,雖然可以帶來增長,但不可持續。包容性政治制度和攫取性經濟制度的組合,曾在英國曇花一現。

《國家爲什麼會失敗》這本書,向我們介紹了無數個案例,比如諾加利斯市。諾加利斯市位於美國和墨西哥的邊界上,被一道圍牆分成兩半。兩個諾加利斯市,在人種、地理、資源、氣候、文化等等方面一模一樣。然而,它們無論是在人均收入,還是在社會福利、基礎保障等等方面,都猶如天壤之別。

通過無數案例的對比,兩位諾獎得主犀利的指出,貧困不是因爲人種,不是因爲地理,不是因爲資源,也不是因爲文化,更不是因爲他們的領導人不知道哪些經濟政策能夠讓人民致富,而是恰恰相反。

比如:西德之所以富裕,是因爲包容性的政治和經濟制度爲居民提供了廣泛的經濟機會和公共服務。而東德則因爲攫取性的制度,導致權力集中在少數人手中,大多數人被剝奪了經濟機會和權利,從而陷入了貧困循環。

這樣類似的案例還有很多,所以兩位諾獎得主強調,政治制度纔是經濟發展的決定性因素。

有一個問題最惹人注意,就是攫取性政治制度與包容性經濟制度的組合,爲什麼無法產生持續的繁榮。

兩位諾獎得主認爲,攫取性政治制度之下,當權者發展經濟只是爲了更好地攫取資源,或者達到某種政治目的,但當包容性經濟制度的發展影響到統治穩定時,當權者通常不會改變攫取性的政治制度,而是選擇改變包容性的經濟制度。

兩位諾獎得主還認爲,攫取性的政治制度,權力運作處於黑箱狀態,它們壟斷市場,使得市場激勵不足,產權保護不力,當經濟發展到某個轉折點時,經濟發展的動力就會枯竭。

這個轉折點主要有兩個方面:一是由技術創新造成。突破性創新必然會影響舊的利益集團。但攫取性政治制度,利益集團容易固化,權力精英爲了維護自己的固有利益,往往會阻礙突破性創新的發展應用。

比如在18世紀工業革命之前,大多數歐洲國家由貴族控制,他們的主要收入來源是土地。而工業化與城鎮化的擴散則把資源從土地上吸走,還提高了人工工資,讓地主必須支付給佃農更高工資。所以舊貴族是工業化中最明顯的經濟輸家,而且隨着工業革命的擴散,他們不只是經濟輸家,還有變成政治輸家的風險,所以這些貴族往往就會形成一股反對工業化的強大力量。

從無數成功和失敗的案例中,兩位諾獎得主得到了一個清楚的啓示:有權力的羣體通常反對經濟進步和開往富裕的火車頭。

二是利益集團矛盾激化。這是攫取性制度的根本性侷限,隨着經濟的蛋糕做大,利益集團內部也會形成巨大的分配矛盾,不同利益集團之間相互成爲攫取者,這種暗箱中的權力矛盾,會引起市場和社會的巨大割裂,進而損害經濟發展。

一個國家是攫取性的制度,還是包容性的制度,是如何選擇的,是人爲設計的麼?

過去,歷史決定論、文化決定論、地理決定論、偉人決定論,都很有市場。但兩位諾獎得主卻給了一個悲觀的結論,他們認爲,在國家制度的形成與轉型上,小差異與偶然性扮演了非常關鍵的角色。

1775年,瓦特給自己設計的蒸汽機申請了專利。他給父親寫信說,他獲得了一項國會法案授予的財產權,希望這能帶來巨大的利益。事實上,瓦特也確實因爲蒸汽機獲得了大筆的財富。

倘若當時英國國會和沙俄皇室一樣,直接命令瓦特上貢,那麼英國和俄國顯然就不會有後來如此大的差距。也就是說:一次偶然的歷史事件,一次不同的國家選擇,就可能走上不同的國家道路。