這份指南將教會你如何從零開始培養出自己的外星生物,並演化成複雜生命。

如果能備齊以下素材,並按照這份指南進行操作,那你說不定“很快”就能擁有整整一球的外星人了。

準備素材

要培養外星生物,最重要、最基礎的素材便是一顆行星。它在銀河系中很常見,讀者們應該能很容易地尋找到至少一顆。

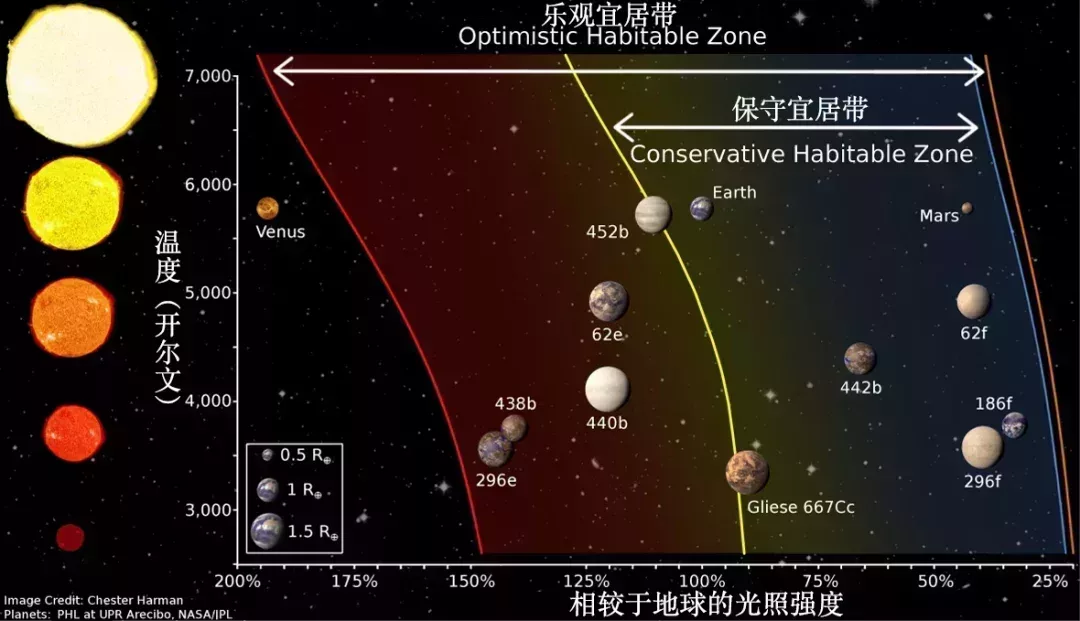

這顆行星最好是石頭做的,也就是岩石行星。它還得處在宜居帶內,離太陽不近不遠,表面不冷不熱。

這類行星並不少見,整個銀河系中大約有400億顆。

此外,它的恆星最好和太陽一樣年輕力壯——不然還沒等發展出智慧生命,來一發氦閃就遊戲結束了。

如此一來,你可選的行星又少了一些,但仍然有110億顆左右。

海洋和大陸不是行星的標準配置,但它們是創造生命的必須條件。本指南推薦將冰質小行星丟到地表,讀者們路過小行星帶的時候可以順便撿幾塊,這樣可以方便快捷地創造海洋。

在舊版的外星生命培養指南中,操作步驟便到此爲止。許多讀者成功創造了原始的單細胞生物,卻從未出現智慧生物的案例。

不用灰心,本指南引用了最新的研究成果,可以大幅提高進化概率。

根據美國德克薩斯州大學達拉斯分校羅伯特·斯特恩教授和瑞士蘇黎世聯邦理工學院塔拉斯·格里亞教授的論文,要想創造更復雜的生命,除了大陸和海洋,還得有構造運動。

來點催化劑

大陸漂移,滄海桑田,巨大的大陸板塊在地幔之上不斷地移動、碰撞,創造出巨大的山峯或峽谷——這就是最淺顯易懂的構造運動。

這和創造智慧生命有什麼關係?我們動手試試看就知道了:

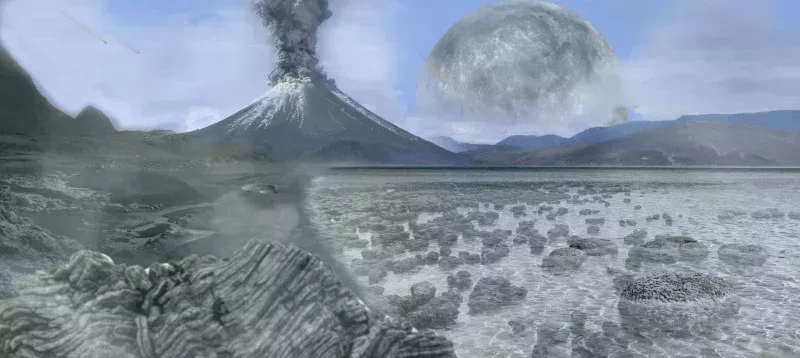

一顆誕生7億年的年輕行星上,有着綠色的海洋、閃電,以及最原始的單細胞生物。它們在海洋深處靜靜地複製,時不時突變一丁點兒基因。

直到行星的11億歲生日,一些藍色的細菌出現了:它們能喫掉甲烷,產生氧氣。藍細菌們開始辛勤工作,大量的原核生物卻遭了殃,紛紛滅絕——“氧氣是劇毒的”,這是屬於它們的思想鋼印。

氧化事件愈演愈烈,一部分海洋都被染上了鐵鏽的紅色。甲烷越喫越少,整個行星也越來越冷,甚至進入過一段寒冷的冰期。

經過一番轟轟烈烈的大改造,在行星28億歲時,整個世界被改建成了全新的毛坯房,生命進化也按下了暫停鍵。

這一停,就是10億年。地質學家將這一時期稱作“無聊的10億年”——主打一個躺平,連火山都懶得噴發幾次。

掐指一算,行星都38億歲了,我們培養出來的生物大軍依然是細菌和古菌,這可不太妙。

不用擔心,讀者只需要在進化停滯時,手動開啓“構造運動”的選項,生命就會開始迅速進化。倒也不用持續太久——讓板塊漂移5億年以上就行,這可比過去的30億年短暫了太多。

在“無聊10億年”的末尾,板塊構造漂移緩緩啓動。隨着地球40億歲生日的到來,現代的板塊構造開始形成,生物圈終於迸發出了前所未有的生命力。

全新的山脈開始隆起,雨水拍打着遠處的岩石,順着山谷匯成河流,將埋藏了數千年的營養送入海洋。碳和鐵被河流與塵土掩埋,它們再也無法消耗氧氣,氣候開始改變。藍藻們肆意地生長,但與數億年前不同:全新的海洋也正在大陸的裂口之間形成,不再有任何一處港灣是終生的家。

動盪的環境逼迫每一個生命都必須做出改變。

於是,它們開始進化。

在這顆行星41億歲的時候,海洋中的生命已經生機勃勃。

在它42億歲時,魚類終於做好了登陸的準備。

又經過近4億年的自然選擇後,一隻雙足站立的猿類抬頭望向了星空。

這樣就能造出外星人了嗎?

很明顯,上面舉的這個例子就是我們的地球和我們人類自己。但只要嚴格按照上述步驟操作,讀者們有很大的概率成功創造出屬於自己的複雜外星生命。

只是,雖然宜居帶內的岩石行星並不難找,但具備板塊構造的卻是萬裏挑一。

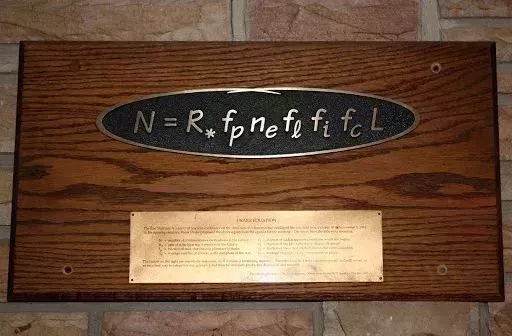

爲了說明這事兒有多難,羅伯特·斯特恩教授選擇了德雷克方程。

這並不是一個嚴謹的數學公式,只是簡單地思考“哪些東西會影響外星人的存在”,再把它們的概率相乘。更通俗地來講,就是有理有據地“猜”。

羅伯特·斯特恩教授認爲陸地、海洋和板塊構造是必需品,因此他計算了宇宙中具備大陸和海洋的宜居行星佔比:0.02%到1%,以及板塊構造能持續運行5億年以上的概率:17%。

如此一來,他們發現整個銀河系中,能夠發展出複雜生命的行星比例還不到萬分之四。

這還只是從簡單生命進化到複雜生命的一道檻,而從複雜生命中再湧現出智慧,或許還有更高、更難的關要過——至於成功的比例有多大,就是另一個充滿了爭議的話題了。

換言之,銀河系很可能是個空空蕩蕩的大禮堂,只有人類在拼命地四下張望。而造成這一切的主要原因之一,正在我們腳下隨着地幔緩緩漂動。

不過羅伯特·斯特恩教授並沒有感到失望。他引用了另一位合著者塔拉斯·格里亞教授的話:“如果我們沒能成爲一個成功的文明,整個宇宙會感到很遺憾。”

地球生物已經度過瞭如此久的時間,而我們纔剛剛出現在地球歷史的最後一瞬,每一個人都是宇宙中萬裏挑一的存在——人類或許能在未來證明,這種特別是有意義的。

參考文獻

[1] Stern R J, Gerya T V. The importance of continents, oceans and plate tectonics for the evolution of complex life: implications for finding extraterrestrial civilizations[J]. Scientific Reports, 2024. 14(1): 8552.

[2] Petigura E A, Howard A W, Marcy G W. Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Nov 26;110(48):19273-8.

[3] Zhu Z, Campbell I H, Allen C M, et al. The temporal distribution of Earth’s supermountains and their potential link to the rise of atmospheric oxygen and biological evolution[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2022. 580: 117391.

[4] https://www.cbc.ca/news/science/mars-water-discovery-goldilocks-zone-searching-for-life-1.3246785

[5] https://news.utdallas.edu/science-technology/geology-alone-in-milky-way-2024/

[6] https://www.nytimes.com/2013/11/05/science/cosmic-census-finds-billions-of-planets-that-could-be-like-earth.html

[7] https://www.texasstandard.org/stories/are-we-alone-in-milky-way-research-planets-plate-tectonics/

[8] https://mus.cug.edu.cn/info/1050/2514.htm