作者朱清時:男,漢族,1946年2月7日生,四川省成都市人,1968年畢業於中國科技大學近代物理系,後曾獲英國諾丁漢、日本創價大學等大學名譽理學博士學位。我國著名化學家,中國科學院院士,第三世界科學院院士,原中國科學技術大學校長,南方科技大學創校校長。

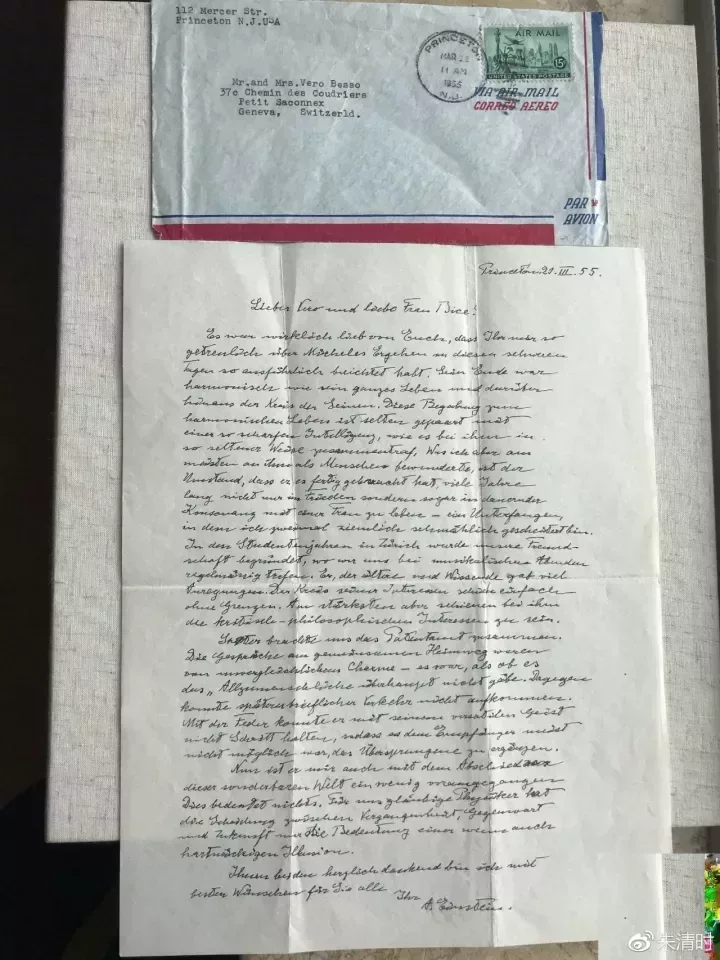

日前我到杭州,出席一羣年輕企業家們自己辦的“荷塘小學”的開學典禮。他們中有兩位我的友人,剛剛從倫敦佳士德拍賣會上,把愛因斯坦在1955年3月21日寫的一封親筆信請回國內,要在典禮上展示供大家欣賞,讓我來談談對這封信的理解。

活動的前一天晚上,兩位友人來飯店看我。在大廳剛落座,他們就從一個普通的超市購物袋中拿出一個紙夾給我,說:“這就是原件”。雖然我知道在這次活動中會見到原件,但沒有想到這麼快,這麼直接,這麼簡單。好像另一個世界中的寶物,突然通過“蟲洞”出現在我面前。天哪!我既興奮又侷促不安,因爲沒有準備白手套,不敢用手碰它。友人們讓我拿回房間去,一個人慢慢看。

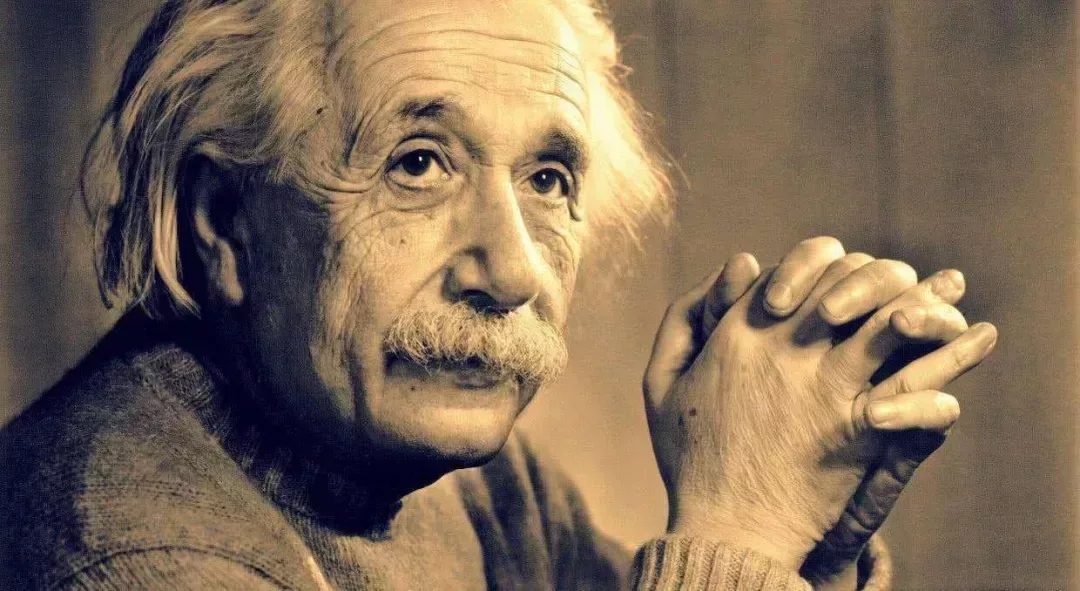

半個多世紀前,我讀高中的時候就崇拜愛因斯坦。當時不知天高地厚,還把“作中國的愛因斯坦”做爲志向。大學畢業前受文革思潮影響,幼稚地想批判相對論中的“唯心主義”,卻越來越理解它的道理。後來才知道,我們這樣的普通科研人員,一生無非就是理解和觀察他的理論的一些細節,大家只能仰視他。現在古稀之後,突然見到這個終身崇拜的偶像的親筆信,並且能夠這樣地零距離接觸和感悟,哪能不激動?

原件是用德文寫的。我不懂德文,但是事先已收集了有關它的英文資料,所以知道內容。我長時間地看着愛因斯坦清秀的字跡,用放大鏡看紙張中的纖維,看筆尖如何劃過這些纖維,從中感覺到愛因斯坦當時的思緒。

這封信是愛因斯坦得知終生摯友貝索病逝時,寫給貝索親屬的信。在感謝貝索的兒子和妹妹告知自己貝索的死訊後,愛因斯坦說,“貝索的逝世是他的和諧一生的終點。對於一個敏銳淵博的人來說,和諧一生是稀有的禮物。”“我最尊重他作爲一個男人,能和妻子一輩子和平相處,而相比之下我很羞愧有過兩次失敗的婚姻。” 從這段話中,可以感受到了愛因斯坦對自己家庭生活的心境。

接着,愛因斯坦回憶米歇爾·貝索這位終生摯友。他們相識於大學時代的一次音樂晚會。他覺得貝索就像哥哥,又是一個科學家。隨後他們一起在聯邦專利局工作,在回家路上兩人的討論是如此迷人,就像日常生活都不存在一樣。1905年6月30日,愛因斯坦在發表的奠定狹義相對論基礎的論文(“On the electrodynamics of moving bodies”)中,唯一感謝了貝索這位朋友和同事對這項工作的忠實幫助和一些有價值的建議。這就是他們這段友誼的記錄。

在臨近信的結尾處,愛因斯坦寫了一段著名的話,既是對他的摯友說的,也大概是對自己說的:

“現在,他又比我早一點點離開了這個奇怪的世界。這一點並不重要。對相信物理的我們來說,不管時間多麼持久,過去、現在、未來之間的分別,只是持續存在的幻想。”

愛因斯坦在這段話中流露出的心境,既看穿了世界,也看穿了人生。他並不留戀。寫完這段話的四個星期後,1955年4月18日,他也走了,終年76歲。

《愛因斯坦自述》(安妮-魯妮著,P152)記錄了他的另一句話:“人爲延長壽命是無趣的。我已經活了我的一部分。是時候離去了,我就會優雅地離開。”

愛因斯坦這段名言中最爲人們津津樂道卻又最難被理解的,是關於時間是幻覺的話。愛因斯坦爲何說時間是幻覺呢?

我們先從世界的維度說起。日常生活中所說的維數,指的是確定某一物體的位置所需的最小測量次數。一維世界叫線,只需測量長度就可以;二維世界叫面,需要測量兩次,得出長和寬;三維世界的每個位置需要測量三次,得出長、寬、高才行。

大家以爲,我們生活在三維空間加一維時間(叫做四維時空)之中。每個人或者一個物體,在某個時刻的狀態是三維的,所有時刻的狀態的總和就是四維的。如果把某個物體的三維狀態抽象成一個點,那麼四維就是一條線,線的刻度是時間。人的一生就是一條四維的線。這種觀念看四維事物就像看放電影一樣。

早在1915年,愛因斯坦發表的廣義相對論就已經表明引力可以扭曲時間,不同地點的時間是不同的,四維時空是個整體存在,獨立於空間的時間不存在。時間和空間沒有本質的不同。就像在空間中無論離我們多遠的地方,都總是存在的一樣,過去、現在、未來也都存在。這就是爲何愛因斯坦說時間是幻覺。

有人會想,過去的雖然已經消逝,但與現在的有因果聯繫,說過去的還存在可以接受;然而未來的還未到來,還存在許多可能性。量子力學的幾率解釋已經推翻了確定論,就是說未來究竟實現那種可能是原則上不可預測的。未來怎麼可能存在呢?

是的,如果量子力學的幾率解釋是正確的,的確如此。愛因斯坦始終不接受量子力學的幾率解釋,認爲它不是一個完整的理論,只是一個方便使用的工具。物理學目前的發展表明,可能“愛因斯坦又對了!”

1957年,休·埃弗特(Hugh Everett )提出了量子力學的與幾率解釋截然不同的多世界詮釋(many—worlds interpretation),儘管這種詮釋當時備受嘲弄,今天它已得到物理學家的越來越廣泛的承認。按照這個詮釋中,觀測者的測量不是改變了系統的狀態,而是使自己分裂成了生活在兩個不同平行世界中的兩個不同的個體。平行世界並非同時存在於單一的真實空間之中,而是代表着概率樹上的不同的可能分支。量子力學原理不僅適用於微觀世界,而且在最大尺度上對決定多重宇宙的整體結構也起着至關重要的用。

爲什麼我們看不見其它這些平行世界呢?原因就是去相干:我們的波函數已經與其他的這些世界的波函數不再同相,我們不再能與它們接觸。爲了幫助理解這種圖像,史蒂文·溫伯格(Steven Weinberg) 用無線電來比喻多宇宙理論。圍繞我們周圍有幾百個不同的從遙遠廣播電臺播出的無線電波。在任何給定的時刻,你的辦公室、小汽車或臥室充滿了這些無線電波。然而,打開收音機,你每次只能聽一個頻率,其他的那些頻率已經去相干了,不再彼此同相。每個廣播電臺有不同的能量和不同的頻率。結果,只能將收音機一次調到一個臺。當然,平行世界是量子態。

不同的平行世界不是按幾率出現的,而是都同時存在。例如,一個人的一生其實不僅是從開始到結束的一條四維的線。你在初中畢業時可以去打工,現在成爲廚師;你也可以繼續深造,現在成爲經理。這是兩個四維的平行世界。每個人的一生有很多選擇,對應於量子力學的測量。按照量子力學的多世界解釋,每一次選擇其實使世界分裂產生出一些平行世界,每個可能的選擇對應一個平行世界。這些平行世界都同樣真實。如果你發現自己當了工人,那麼在另一個世界中,一模一樣的你當了經理。

電話響了,你需要選擇是否接聽電話。也許某人打電話想約會你,你選擇接了電話,結果和意想不到的人結了婚;你沒有接這個電話,從而過上了截然不同的人生。多世界解釋認爲,這兩個選擇都是真實存在的。它們對應着兩個平行世界。

這些平行世界都存在於我們身邊。按照泰格馬克(Max Tgmark)的分類,它們屬於第三種平行宇宙(見“四個層次的多重宇宙”,《環球科學》宇宙專刊,2017)。

爲什麼當了工人你看不見當了經理的你呢?這是因爲“去相干”使這兩個世界沒有任何聯繫。只有量子躍遷可以使你從一個世界到另一個世界,就像電子從壁壘的這邊跳到那邊一樣。

有人把這些平行世界的總和稱作“五維空間”,這只是一個方便叫法。由於上面講的維數定義,隱含假設空間是平滑的,並且服從經典物理規律。如果空間並非如此,比如由量子過程決定,此時必須發展出更加複雜抽象的維數定義,像分形的分數維。

總之,人生有多少種可能性,世界就會有多少分支。每個分支是一種量子態,我們的一生包含許多量子態,它們並非共存於經典概念的空間中,而是以不同的概率疊加在一起。

如何才能看到另外的平行世界和過去未來?

霍金認爲的蟲洞能連結不同的宇宙。最近科學家們有推測量子糾纏創造了蟲洞(《環球科學》2017年1月號封面故事 )。若量子糾纏跟蟲洞有關,那麼通過量子糾纏,是否可以看到另一個平行世界呢?

愛因斯坦可能沒有想到,他開闢的科學新紀元,如此出乎意料,如此精彩!