荒原上的守候

文/ 蔡維忠

01

醒來時天已放亮,車已行駛了四百多公里,到達南部納茲卡小鎮外的小機場。小機場和小鎮的周圍是荒原。我第一次聽說這個地方,是在很久以前的大學時代,據說在遙遠的南美洲荒原上,不知是誰留下了許多巨大而神祕的線條和圖畫。

我來機場,是爲了乘坐小飛機到荒原的上空探祕。

荒原的東邊是安第斯山脈,西邊是太平洋。來自太平洋的水汽從荒原上空飄過,化雨降落在安第斯山上。山上的水從河流和地下穿過,流回太平洋。水不斷循環,荒原則一味乾旱,乾旱得寸草不生,天荒地老。荒原有個好處:特能保存物品。將一根木樁插在荒原上,千年後它還在那裏守候。

從飛機上俯瞰,荒原上有許多自然形成的地形,如小山丘和洪水衝過的水道。荒原上基本上不下雨,年降雨量僅兩三釐米,還沒入地便已蒸發。遇到天氣反常的年份,山上大雨滂沱,來不及注入河裏,徑直瀉到荒原上。洪水衝過的地帶,時寬時窄,掩映重疊,彎曲流暢,處處可見造化的揮灑。

然後,等待已久的圖景出現了。許多直線和圖形映入眼簾,它們在荒原上沒有被洪水衝過的地方,形狀非常規範,線條寬度均勻,就像黑板上的粉筆畫,一看就知道是刻畫上去的人工手筆。它們便是納茲卡線條了。納茲卡線條如果繪在紙上,或拍成照片,確實像是在黑板上用粉筆畫出來的,平淡無奇,一點也不讓人興奮。只有親臨其境,從上空俯瞰,看見它們伸延在荒原上,與山丘並存,讓洪水讓路,才真正領略到它們的規模,感受到它們的神奇。

荒原上出現了一個長條的三角形。三角形的底邊相對窄,腰邊卻很長,有幾公里。由於太長,從一頭向另一頭看去,輪廓已經模糊難辨了。三角形被刻畫在一個長長的平臺上,平臺的邊界呈不規則形狀,兩邊大片地面密佈洪水衝過的水道。我想,平臺原是平地的一部分,因爲兩邊的地面被浩浩蕩蕩的洪水洗刷過了不知多少回,衝得低了,便成了凸起的平臺。荒原上的許多線條和圖畫,都刻畫在這樣的平臺上。這個三角形還不是荒原上最長的線條,最長的是一條長達十五公里的直線,從飛機上也看不到盡頭。

是誰刻畫了納茲卡線條呢?現代人把他們稱爲“納茲卡人”。他們肯定是不會這樣稱呼自己的,因爲“納茲卡”是千年以後西班牙人征服印加帝國後給這個地方起的名字。根據納茲卡人留下的神壇、墳墓、陶器、紡織品等物品,我們知道他們於公元前200年到公元600年之間居住在荒原邊的河谷裏。在他們之前,荒原上已經刻有更古老的線條了。納茲卡人只不過是發揚光大,刻畫出更壯觀的場面。他們一代接着一代,前赴後繼,將荒原當成大畫布,刻畫出幾千條線條。然而荒原再大,也有畫滿的時候。於是後人的線條便蓋過了前人的線條,就像畫家把新畫蓋在舊畫上面。

納茲卡線條是怎樣刻畫出來的呢?說來其實也簡單。荒原的表面由因鐵化而呈暗色的小石塊所覆蓋,撥開這些石塊,便會露出下面淺色的石灰黏土層。只要撥開一溜石塊,一道線條便刻畫出來了。暴露出來的石灰黏土經水汽(不是雨水)潤溼而變硬,使得線條不受風侵蝕而損壞。這種刻畫不需要高級的現代化工具,更不會像有人所猜測的那樣,要由外星人來完成。納茲卡人將一條繩子拴在兩個木樁上,用它引導畫直線。理論上講,輪流使用三根木樁,就可以連成很長的直線。其中有些木樁就遺留在畫好的線條末端,給現代人留下了探究的線索。

因爲荒原上沒有大雨滌盪,沒大風吹拂,石塊不移動,納茲卡線條一兩千年來也沒有被損壞,爲我們這些好奇的後人保留着當時的模樣。納茲卡人何其幸運,似乎可以抹去一切的時間,並沒有抹去他們的圖畫。而他們又何其不幸,在兩千年間不變的荒原旁邊,他們的命運註定要與荒涼和艱辛交纏在一起。

02

機翼下面有一座小山丘,它的斜壁上刻着一個衣着鼓脹、臉形圓滿、右手上舉、身高几十米的人。那模樣,像是穿着宇航服的人,在向地球人示意。他被稱爲“宇航員”。宇航員讓人聯想到外星人。有人認爲納茲卡線條是外星人所爲,是宇宙飛船發出的射線刻畫出來的。有人則認爲,某些圖形是指示飛船降落的地方。我年輕時聽說荒原上的線條和圖畫,便伴隨着對外星人的猜測。這些猜測都沒有證據支持。荒原的地表不夠堅實,不能承受飛船降落,甚至連飛機降落也不能承受。而這個“宇航員”也只是現代人的稱呼——他也可能是個部落首領。儘管如此,有這個“宇航員”在,外星人便一直是不滅的傳說,吸引着無數人前來觀看。

夾在水道之間的一個平臺上出現了一隻蜂鳥的圖畫。真實的蜂鳥爲美洲特有,是種小型的鳥,體重數克,身長數釐米,以採花爲生。我在安第斯山上看到過幾只蜂鳥,它們採花時靠快速拍動翅膀把身體懸停在空中。蜂鳥雖小,喙卻很長,這是它們的主要外表特徵。荒原上的蜂鳥圖畫長近百米,將真實蜂鳥放大了一千多倍。荒原上的圖畫大多勾勒得簡單明瞭,只突出特徵。這隻蜂鳥的喙很長,幾乎占身體全長的一半,便是突出了蜂鳥長喙的特徵。

近百米的長度不算短,人若站在一頭看向另一頭,圖像入眼會變形。納茲卡人是怎麼把握整個圖像,使它不至於變形失調的呢?有學者認爲,他們先在地上畫一個兩米長的小畫,將它分成許多小格,然後將每個小格的線條轉謄到大格上,從而構成大畫。記得小時候看過有人用這種方法放大畫,不過那是在紙上。

荒原大地上又出現了一隻猴子的圖畫。這隻猴子身長也近百米,最顯眼的特徵是尾巴呈螺旋形,捲了好幾圈。猿猴之類都有把尾巴捲起的習慣。這個圖畫顯然是把這個特徵加以誇張了,誇張得耐人尋味。

荒原大地上還有鯨魚、蜘蛛、鷲、火烈鳥、手、樹、鸚鵡的圖畫。那隻火烈鳥長達三百米。如果把這些圖畫當成藝術品,那麼納茲卡人便是藝術家了。納茲卡人確實有藝術表現的天性。他們將動物、植物、人的圖畫燒在陶器上,爲的是把陶器裝飾得更好看。他們把圖畫刻在荒原上,也不能排除爲藝術的可能性。他們眼光所及,海多闊啊,山多大啊,天多高啊!而小小的陶器太拘束了,可能只有廣闊的荒原才能表現豪放的情感。越是荒涼闊大的地方,人們的目光越是投得遠,投得高。

可是,視覺藝術有個先決條件:它得讓人看。而許多荒原上所畫的動物身長達一百多米乃至三百米,站在地上很難一眼看清全貌。古往今來的多少視覺藝術家,都得爲觀看者着想,讓人能夠將整個作品納入眼界。即便不爲觀看者着想,也得爲自己着想;作爲創作者,他自己總要看清楚自己的作品吧!荒原上的圖畫,在當時大多是無法讓人看清不變形的全貌的。

誠然,有些圖畫靠近山峯,人站在山峯上也許可以領略個大概。祕魯考古學家在1927年左右徒步登上荒原邊的山丘時,看見了納茲卡線條。所以在山峯上是看得到納茲卡線條的。但是,許多圖畫遠離山峯,要觀看全貌,只可能從天空上看,就像我此時從飛機上往下看一樣。而在當時,人類甚至還沒有飛機的概念。

美國研究者吉姆·伍德曼認爲,從熱氣球上可以看清圖畫的全貌。古代納茲卡人會製造熱氣球嗎?我們不知道。載人的熱氣球需要使用一種很堅固又密封的材料。伍德曼選擇先回答另一個問題:在這麼荒涼的地方,可能具備製造載人氣球的材料嗎?

伍德曼僱了盜墓賊,從地下墓裏收集到紡織品樣本拿去分析。他發現紡織品編織得非常緊密,現代人亦自嘆弗如。他得到啓發,以古代納茲卡人可獲得的材料建造了一個紡織品大袋子,倒過來,在裏面充滿熱空氣,利用煙霧和菸灰將紡織品的無數小孔洞封起來,使它不漏氣。這樣,大袋子就成了熱氣球。在熱氣球下面吊上一個小船,他和懂得操縱熱氣球的英國人朱利安·諾特坐上去。熱氣球載着他們飛到將近一百米的空中,突然急劇下降,害得他們還沒有着陸便往下跳。卸去重量的氣球升到天上,最後摔落在荒原上。他們一共飛行了兩分鐘。

熱氣球是造出來了,飛行也算成功了,說明古代納茲卡人可能具備製造熱氣球的條件,卻不能證明他們真的就造出過這樣的氣球。考古學家找不到任何古人遺留下的熱氣球殘片,熱氣球理論,成了沒有證據鏈支持的假說。

03

關於外星人的猜想被拋棄,藝術品的理論受質疑,人們一直在問:究竟爲什麼要畫這樣的線條和圖畫呢?

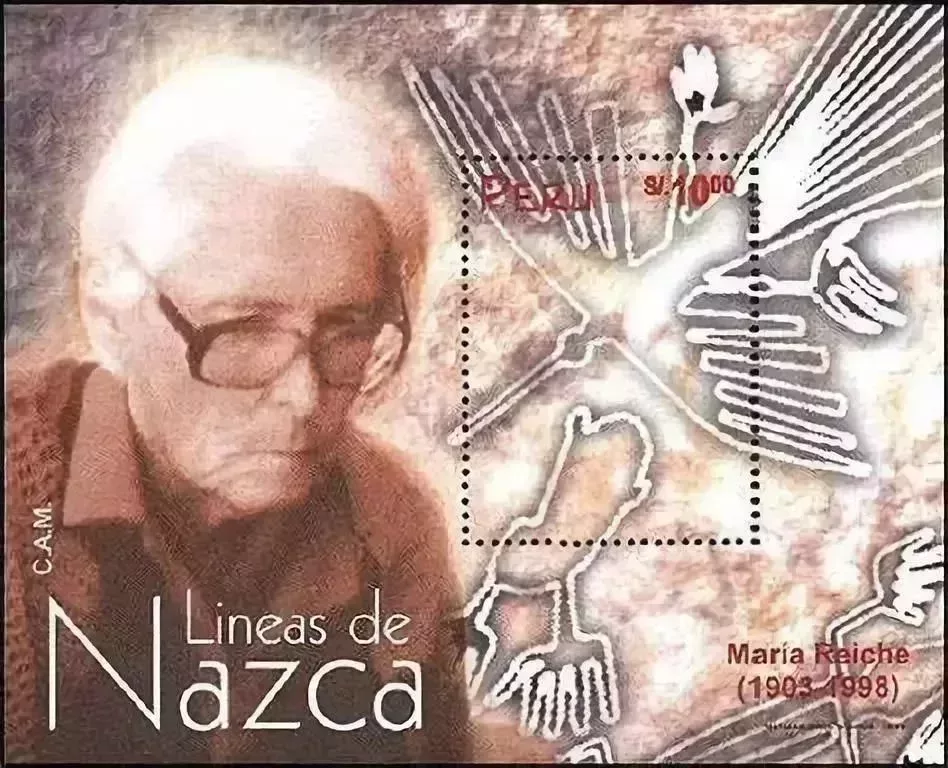

美國人保羅·科索克和德國人瑪麗亞·賴歇是最早的研究者,後者更是把一生都奉獻給了納茲卡線條。他們也要回答這個問題。

保羅·科索克是歷史學家,在位於紐約布魯克林的長島大學任職,來祕魯研究古代灌溉系統。他對於荒原上的線條自然是非常感興趣。線條,可能就是灌溉系統的一部分啊。1940年, 科索克在飛機上觀察荒原上的線條,看到了鳥的圖畫。鳥的圖畫可是超出了水利的範疇。不過,他很快意識到,納茲卡線條太淺,不能用於灌溉。他的研究方向隨即轉向。

瑪麗亞·賴歇來自德國,數學專業出身,能講五種語言,起初在祕魯古都庫斯科給德國領事當家教,後來搬到首都利馬教德語。她聽保羅·科索克說荒原上有神祕的線條和圖畫,立即決定搬到納茲卡給他當助手。她負責測繪納茲卡線條,制地圖。科索克在1948年前後離開祕魯,瑪麗亞·賴歇接管了研究項目。

瑪麗亞·賴歇是個內向孤僻的人,和那些神祕的線條一樣讓人費解。有一回,一個醉漢用石頭威脅她,她拿出六分儀與其對峙,把醉漢嚇得尖叫着跑開。第二天,當地報紙報道,本地活動着一個瘋狂的德國女間諜,手持武器。她被指爲德國間諜,因爲時值第二次世界大戰,祕魯站在同盟國一邊,視德國爲敵人,她只能慢慢地說服他們,澄清自己是科學家,在研究很重要的課題。

瑪麗亞·賴歇住在荒原邊沿公路邊的一所小房子裏,守護着納茲卡線條。她經常拿着掃帚出去把線條清理乾淨。掃帚用壞了一把又一把,數量連她自己也記不清楚。別人看見她整天拿着掃帚在荒原上游蕩,又開始聯想,認爲她可能是個巫婆。

外星人的說法引來了無數遊客,脆弱的線條隨時可能受到損壞,這大大地增加了瑪麗亞·賴歇保護線條的工作量。如果有車輛和遊客企圖靠近線條,她便把他們趕走。想來研究圖畫的科學家,也被她視爲入侵者,照樣趕走。隨着年歲增加,健康逐漸惡化,她坐上了輪椅,仍然是一個守護者,不許入侵者進入。爲了保護這些線條,她花錢僱用保安,甚至在公路邊建起一座高塔,讓人觀看線條。她的努力終於引起了祕魯政府的關注,下令保護線條。

她於1998年病逝,享年九十五歲。她生命中最後的五十多年,都奉獻給了荒原上的這些線條。她住過的地方被闢爲博物館,博物館以她的名字命名,我乘飛機的機場以她命名,街道和學校也以她命名。納茲卡線條被聯合國教科文組織指定爲世界遺產,而瑪麗亞·賴歇被視爲納茲卡線條的守護神。

瑪麗亞·賴歇和保羅·科索克很早就提出了一個關於納茲卡線條的理論。1941年6月南半球冬至這一天,保羅·科索克在夕陽下觀察到,荒原上有一條直線指向落日。他認爲這是冬至的標誌線。六個月後的夏至,瑪麗亞·賴歇觀察到了另一條線,認爲是夏至的標誌線。他們認爲,納茲卡線條是一個天體日曆。用科索克的話來說,它是“世界上最大的天文學書”。

從水利到天文,其實不是很大的跳躍。水利屬於農業,天文學的日出日落變化和所伴隨的節氣變化知識,在古代也是應用於農耕,是關乎人類生存的大事。那麼那些動物圖畫又代表着什麼呢?瑪麗亞·賴歇認爲,它們是星座在地上的重現。她在書中闡述,荒原上的猴子圖畫是對大熊星座的解讀,大熊星座在夜空中的運動,可用來標記時間並預測雨季的開始。

瑪麗亞·賴歇和保羅·科索克的天文學理論無法被學者們接受。他們發現了兩條線條,正好標誌着冬至和夏至,她還發現了其他支持她理論的線條和圖形,可是,荒原上有幾千條線條,從這麼多的線條中找出一些線條,正好對應着某種天文現象,這也完全可以用巧合來解釋。其他的那麼多線條,又該如何解釋呢?

如今,人們只將納茲卡線條的守護歸功於瑪麗亞·賴歇,對她和保羅·科索克的理論卻不採信。爲什麼要在荒原上刻畫線條和圖畫呢?很多嚴謹的學者提出各種理論。如果用嚴格的標準來衡量,還沒有一個理論可以解釋所有的線條和圖畫。

04

也許我們不能要求學者們用一種理論解釋荒原上所有的線條和圖畫,也許一個或幾個符號就代表一種願望、訴求或功用,在每一個人心中形成各自獨特的敘述。至少在我心中就有這樣的敘述,我爲荒原描繪的故事,開始於水。

在這個缺水的地方,當人們跑到荒原上去揮灑汗水,畫出巨大的符號時,荒原時時刻刻在給他們施加着壓力,提醒他們水是他們生命的中心,也是他們生命的死穴。水一斷,他們就無法生存。河流的旁邊就是荒原,因而可以想象,河水一定也不充裕。確實,納茲卡周圍的河流一年之中至少有幾個月斷流,甚至一連好幾年都斷流。河水常常乾涸,迫使他們挖掘地下水,並修建地下水道。只有挖出水來,生存纔有保證。悠悠萬事,唯此爲大。

如果說他們祈望得到源源不斷的水,是爲了水纔在荒原上揮灑汗水,那我們就不會覺得這一切不可思議了。如果說他們是在抒發一種情感,那麼這種情感也必然包括對生存的渴望。如果說他們的目光投得遠,看得高,那麼他們應該是在尋求一種關乎生命卻超越人類的意義。

那蜂鳥有什麼意味呢?他們知道,蜂鳥傳遞花粉,在植物的生命繁衍中起着非常重要的作用,蜂鳥是生命繁殖的象徵。在當地的傳說中,蜂鳥並不是單純地傳遞花粉,而是爲山上的神傳遞信息。他們膜拜山上的神,是因爲水從山上流下來,是神所賜。莫非,他們把蜂鳥放大,定格在大地上,是想讓神無時無刻不感受到他們的祈禱而賜予他們無盡的水?

那猴子的螺旋形尾巴又有什麼意味呢?我從飛機上看到,乾涸的河道邊有一排大井。納茲卡人在河邊修建地下水道,並沿着水道挖一排大井,以便取水。因爲大井打得很深,他們沿着井壁修建臺階,供人走下去。從上面往井底看,臺階呈螺旋狀。這螺旋的階梯和猴子的螺旋形尾巴,實在是太像了!螺旋,就是通往水的路徑啊。莫非,他們期盼猴子幫他們找到通往水的新的祕徑?

其他構成荒原圖畫的線條會有什麼意味呢?所有這些圖畫都有個共同的特徵:僅由一條線構成,線的任何一處都不與任何其他部分交叉。因爲線的寬度可達半米,可以把它當成路,允許人沿着線路走動。人如果從線上的任何一點向前走動,最終會走回到那一點。把任何一點當成起點,起點也就是終點,前程就是歸程。每個圖畫的線條其實既無起點也無終點,所以如果在線上走,就可以無窮無盡地走下去。因此,每個圖畫都是個無窮無盡的循環。循環意味着源源不斷。莫非,他們在表達一種最殷切的期盼:河裏的水,地下的水,源源不斷地流淌,去而復來?

有研究者發現,納茲卡人還真的把荒原上的線條當成路來走。沿着固定的線路走循環的路,便是莊嚴的儀式了。我想,如果我是首領,一定會把儀式舉行得盛大隆重。我會領着成百上千的人,讓每人手裏持着火把,在夜晚沿着一個圖畫的線路走動,一直走到午夜,甚至走到黎明。火把會將圖畫點染得生龍活虎。那是多麼壯觀的場面,人們希望感動山上的神,將水賜給他們。即使沒有感動神,也能激發自己的信念,增強自己的信心,更加盡力去尋找水,達到同樣的效果。我們不知道他們是不是真的舉行過這樣的儀式,但我們知道,他們總能夠在地下找到足夠的水,使他們將一個奇特的文明維持了長達八百年。

遺憾的是,到了公元500年至公元600年間,更嚴重、更持久的乾旱出現了,水終於徹底乾枯了。這是拜厄爾尼諾南方濤動所賜。這種氣象發生於南美洲沿海,氣溫冷熱交替,但不按照季節變化,甚至也沒有固定的週期。如果遇到超級厄爾尼諾,則更會造成長時間的乾旱。納茲卡人恐怕把最深的井都挖了,把最虔誠的心願都袒露在荒原上了,把最珍貴的生命都祭獻上了,水,還是斷了。於是,他們只能往山上遷移。水不再往低處流,那麼人就只好往高處走。他們留戀地回望荒原上那些充滿着循環意味的圖畫,告別了祖祖輩輩居住了八百年的鄉土,一步步向山上走去。納茲卡人不再回來,荒原上沒人再畫畫了。

我乘坐的飛機結束航程飛回機場,開始準備下一次飛行。日復一日,飛機沿着既定的線路往復。古往今來,多少事物一直在類似地循環着:日月落下再升起,水汽上山後水流回海洋。循環無窮無盡,曠日持久。而荒原上的圖畫已經跳脫了循環,它們不增不減,不生不滅,不憂不喜,地久天長地守候在那裏。