在網紅城市普遍“短命”的當下,讓遊客感覺“不踩雷”的泉州,做對了什麼?

最近,泉州又一個地標火出圈了。

在近期大熱的遊戲《黑神話:悟空》第一章尾聲,不少玩家發現畫面中一座被熊熊烈火包圍的寶塔,似乎就是取景自泉州開元寺的鎮國塔。而鎮國塔隔壁的仁壽塔,也因爲上面有一尊栩栩如生的石雕“猴行者”,吸引了衆多玩家遠赴泉州打卡。

這對東西雙塔是泉州城的重要地標,始建於南宋,是我國最高的一對石塔,均爲五層八角石構樓閣式,其上共有浮雕160尊,讓人歎爲觀止。

近些年來,泉州總會因爲某個點意外走紅。整座城市似乎埋了很多“隱藏款”,不知道何時就突然被開盲盒。它也是一個很少讓旅客“踩雷”的旅行地,依山傍海的絕美風光、綿延千年的宗教古蹟,構成了穩定輸出的城市印象。

更關鍵的是,泉州人沒有辜負歷史與當下的饋贈。他們活得開也玩得開,生活在香火繚繞的寺廟旁,卻很少生活得古板,也沒有太多的焦慮。

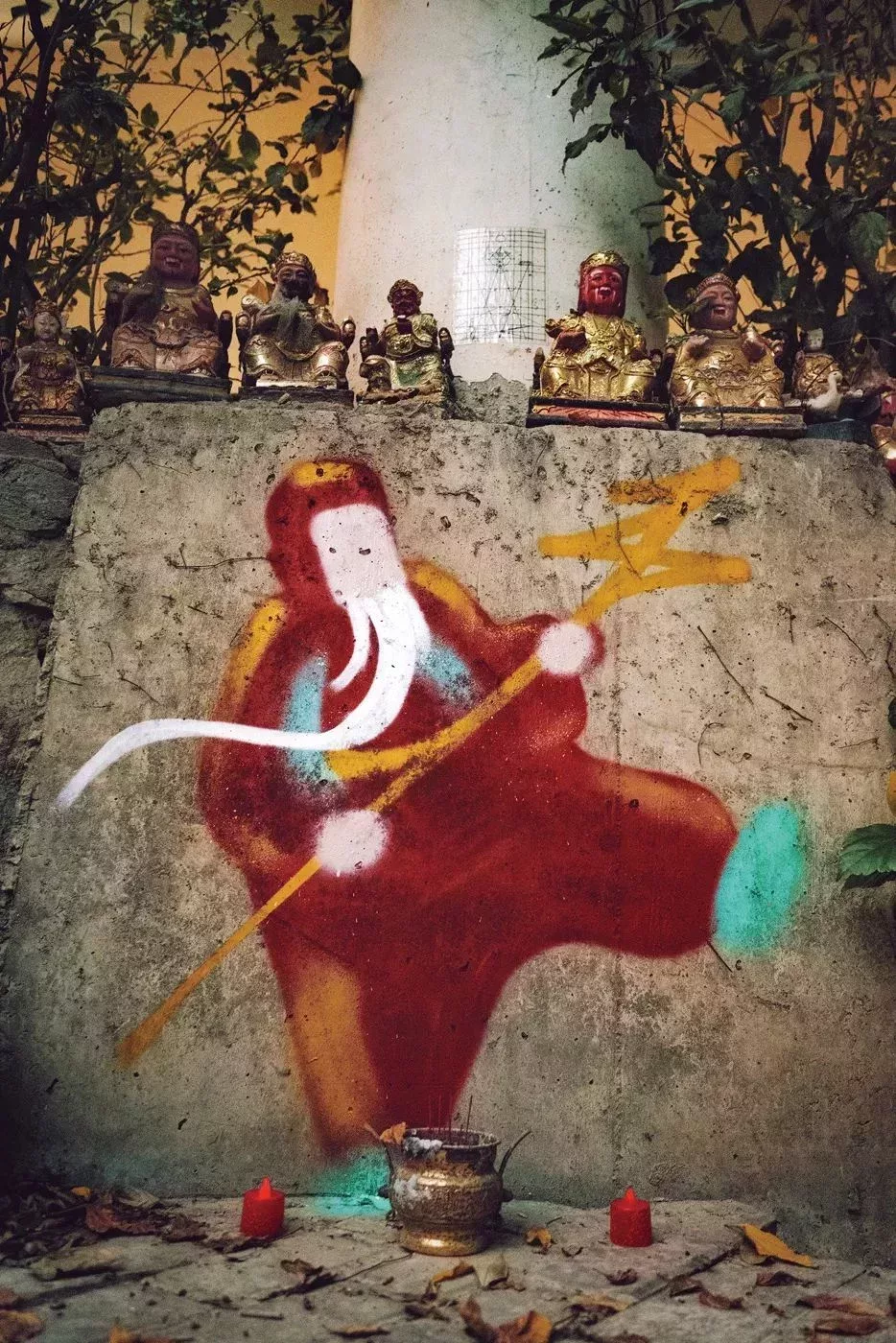

月下是一位塗鴉藝術家,土生土長的泉州人。2003年至今,他一直嘗試用塗鴉藝術展現獨特的泉州敘事,在城市許多隱祕的角落留下了他畫的“UFO”、時間守望者和土地公等,爲泉州增添了一抹獨特的文藝氣息。

在這座城市生活了30餘年,月下深諳泉州的文化密碼。但他認爲,泉州的發展路徑未必適合其他城市複製:“泉州不是一座被運作起來的網紅城市。它之所以走紅,是因爲它本身的城市氣質和文化積澱。”

十步一廟,多元共生

月下記得,早些年的泉州並不是熱門的旅遊目的地——在街上碰到的外地遊客,很多都是去廈門旅遊,順道來泉州逛逛。

但在本地人的認知裏,泉州本身就有網紅體質,很適合發展文旅:泉州是聯合國認定的古代“海上絲綢之路”起點,在公元10—14世紀就是著名的世界商埠,數以萬計來自亞洲、歐洲、非洲的各國商人、傳教士、使者、旅行家等都曾在泉州留下足跡。

當時泉州開放且富庶,爲了發展海外貿易,擴城建設,環城遍植刺桐樹,故得別稱“刺桐城”。14世紀的阿拉伯旅行家伊本·白圖泰在《異境奇觀:伊本·白圖泰遊記》中寫道:“刺桐港是世界上最大的港口之一,甚至可以說就是世界上最大的港口。我看到港內有上百條大船,至於小船可謂多得不可勝數……這座城裏的居民像中國其它地方的居民一樣也是戶戶有花園和天井,住宅建在花園當中。”

長期的海洋貿易不僅爲泉州帶來了琳琅滿目的舶來品,也帶來了世界文化的交匯。僅僅1000餘米的塗門街,就彙集了13處宋元文化遺存。逛一圈古城,就能看到多門宗教的廟宇和殿堂——這種多元融合的文化景象,已經成爲泉州最重要的旅遊標籤。

創建於686年的開元寺,是福建現存規模最大的佛教寺院建築羣,但裏面大雄寶殿橫樑上的24尊“飛天樂伎”,卻融中國飛天、印度妙音鳥、歐洲安琪兒等中外藝術於一體,有的手持文房四寶,有的手持南音樂器;在殿前的月臺束腰處,甚至還嵌砌着73尊獅身人面像浮雕。

始建於1009年的清淨寺,則是泉州最早建立的伊斯蘭教寺院。宋元時期,來泉州的阿拉伯、波斯和中亞穆斯林人數最多,他們被稱爲“纏頭赤腳半蕃商”,先後在城區建起六七座清真寺廟,是亞洲海洋貿易的主要參與者。

泉州也是中國唯一留下印度教寺廟遺存的城市。自20世紀30年代以來,泉州陸續發現了200多方雕刻精美的印度教石刻,它們是元代印度教寺廟的遺物,也是宋元時期大量印度商人居留泉州的實證。

因爲宗教的多元交融,過去的一些信徒還會“拜錯神”——在晉江市池店村興濟亭內,一方石刻上的印度教女神(溼婆之妻),就被當地村民誤當成觀音來祭拜。

此外,還有基督教、天主教、摩尼教、猶太教等,都在這裏與中華文明相遇,構成極其豐富的文化景觀。因此,厚重的歷史底蘊讓這座城市很耐逛,也使得泉州成爲全國唯一擁有聯合國教科文組織三大類別非物質文化遺產名錄的城市。

滿街神佛,不缺玩心

泉州人無疑是跟神佛來往最密切的一羣人,無論何時,寺廟裏都有人排隊,等待誦經參拜。哪怕泉州變成熱門旅遊目的地,大大小小的寺廟都被遊客“侵佔”,當地人仍然會雷打不動地前往,沒有什麼外力可以阻擋他們與神明進行對話,這是他們與一個看不見的世界保持長期溝通的生活方式。

雖然尊神祀鬼是當地人亙古不變的生活信仰,佛像隨處可見,但泉州的石雕匠人卻玩得很花。走在古城街頭,冷不丁就冒出來一隻作怒吼狀的石雕哥斯拉,或者一隻在指引公廁的石雕招財貓,就連守古塔的石獅子也可以展示萌萌的“歪頭殺”。

街邊的垃圾桶也是一批石雕萌物,個個都張開大嘴等待喫垃圾——這些明顯是年輕人的傑作,但竟然和幾步之遙的正統宗教場所和諧地融爲一體,就像數百年間在此地和諧共生的各種宗教一樣,構成了泉州最難以複製的多元文化特色。

特別是位於泉州市惠安縣的大型石雕批發工廠,最近新得了個別稱,叫“神明待就業中心”。整條惠崇公路全是巨大的觀音、如來佛祖和各門派的神仙石像,有的嚴肅莊重,有的充滿怪趣,如同衆神在人間的臨時辦事處。倘若晚上路過,月光打在雕像上,恍如神佛顯靈,靜默中透着一股魔幻勁,吸引了不少巨物愛好者前往採風。

別小看這個馬路邊的批發市場。惠安是中國石雕之都,有1000多年曆史,工藝源於中原文化,俗稱“打巧”,主要包括捏、鏤、摘、雕四道工序。就連人民大會堂、毛主席紀念堂、南京中山陵等地,都閃爍着惠安工匠的藝術光輝。

想要同時看海的人,還可以到崇武古城風景區。那裏有朝海的觀音,或者正在觀海的孫悟空和豬八戒、騎着白龍馬的唐僧、正在葬花的林黛玉——它們都是石雕作品。

對於泉州人來說,神佛通過石雕,似乎完成了一種天人之間的轉換儀式,讓高而遠的宗教設定,成爲身邊觸手可及的造像。神不是遙不可及或神祕莫測的,而是可以和世人成爲朋友的。月下的女兒出生後,他對此感觸更深,因爲他媽媽會到各個寺廟爲小孫女祈福,每次去的時候,都說“我要去走動一下”。

月下覺得,“走動”這個詞很妙,因爲那意味着神明不是高高在上的,而是像親朋好友一樣可以常常“走動”,活絡關係、互通有無,是能交換祕密、得些好處的。

也許正因泉州人對神佛的親近感,月下的塗鴉藝術才得以在這座城市中存活。從2021年起,月下就開始創作“土地公”形象:一個手執木杖的紅綠小老頭,就像泉州本地的“聖誕老人”。它們分佈在大街小巷,比如在某個轉角的山坡腳下、某塊殘垣斷壁上、某堆雜草叢中,就像月下爲泉州埋下的小彩蛋,等着有心人偶遇。

之所以選擇畫土地公,也是源於月下一個特別接地氣的念頭:“我覺得玩塗鴉這件事情,就是歸土地公管,所以我經常跟家裏人去寺廟拜拜,希望得到土地公的保佑,給我更多的地方去創作。”

這是月下與泉州的交互方式,也是他基於城市文化的自我表達。土地公的形象在他的筆下變得靈動而活潑,這似乎也是這座歷史悠久的城市,依然保持年輕與新鮮感的理由。

雙向友好,但不諂媚

雖然泉州在短時間內獲得了獨家的流量密碼,但它並沒有急於收割遊客,也沒有在城市改造中讓居民感到被冒犯,潑天的流量沒有改變泉州的秉性。比如泉州一些老城區,沒有爲了打造一個純商業空間而刻意把居民遷走,而是儘量保留原本的古城生活面貌。

在月下看來,這是在居民和遊客之間尋找一種共生關係,而這種關係是泉州之所以保持魅力的緣由:“如果改造剝離了原本的模樣,它就缺失了讓遊客來這裏的理由。”

泉州也是一個典型的遊客友好型城市,在古城的每一個街口,幾乎都能找到提供給路人的免費茶水桶。

雖然泉州沒有地鐵,但很早就設置了“小白”電瓶遊覽車,古城區域內招手即停,車費只需兩塊錢。在“小白”上,司機還會跟遊客嘮嗑,說哪家餐館的芋頭餅好喫,哪家的爆烏雞新鮮。

但與此同時,泉州人又不會對遊客諂媚。有老闆娘看到客人買單後,飯桌上還有很多剩菜,便大聲問:“這是怎麼回事啊?怎麼不打包?”說話做事間,有一種“我從來如此”的耿直。

泉州也很懂得如何讓遊客快速融入這座城市。比如蟳埔女有簪發戴花的非遺民俗,古城西街就變成了“簪花、化妝、攝影一條街”,熱鬧程度與福州相當。一位當地司機覺得,這番景象很有趣:“早些年只會看到一些上了年紀的阿姨戴兩三朵鮮花,但近幾年都是阿姨幫外地的小姑娘簪花,有些女孩還帶着媽媽一起來。”

在泉州古城的威遠樓前,也會有泉州各類戲劇團在此免費演出。不分本地人或是遊客,任何人都可以入座,一塊感受當地戲劇。

而在遊客最多的通淮關嶽廟,求取關帝“靈籤”的步驟也在指引手冊上寫得明明白白:先徵詢,然後抽籤、擲珓、解籤、處置籤詩,最後叩謝關聖夫子,即便不熟悉當地文化的旅客也能馬上入鄉隨俗。最重要的是,解籤只需要兩塊錢,十分劃得來。

如果只是想“賽博求籤”,也可以像抽盲盒一樣在搖籤桶裏投入兩元硬幣,等待箱子裏的“觀音”自動分配聖籤……無論有無信仰,遊客都可以上手一試。

可見,泉州能成爲最長壽的網紅城市,是因爲背後有一套保持活力的邏輯:表面低調而平和,骨子裏可愛親切,對居民和遊客雙向友好——如同歷史上的泉州那樣,容納外來的潮流,匯入自己的文化。當這些傳承千年的優勢厚積薄發,得到它本應有的曝光量後,遊客中的“自來水”,自然如浪潮般年復一年地湧向這座城市。