播出中的緝毒刑偵題材懸疑劇《雪迷宮》,是張藝謀首次擔任監製的劇集作品。這部劇由《無證之罪》的導演呂行執導,匯聚了黃景瑜、章宇、王子奇等所謂的硬漢系演員,接檔大熱的《邊水往事》在優酷的白夜劇場播出,但不論是口碑還是熱度均低於預期。

熒屏中的東北集中在兩種類型劇中。一種是東北犯罪懸疑劇,比如《無證之罪》《漫長的季節》;另外一種是聚焦東北平民生活的年代劇,比如《人世間》《南來北往》。二者的風格截然不同,前者肅殺、凜冽、殘酷,後者溫馨、日常、富有暖意。它們反映出東北的不同面孔,折射出東北這片土地的豐富性。

《雪迷宮》試圖將東北犯罪懸疑與東北平民生活結合起來,野心是不小。雖然有張藝謀擔任監製的名頭,它的執行效果卻是1+1<1.

犯罪懸疑愛東北

2014年《白日焰火》在柏林電影節大放異彩,讓東北犯罪懸疑的黑色魅力爲更多人所熟知。劇集領域深入挖掘東北懸疑故事,始於2017年的《無證之罪》。之後,迷霧劇場掀起懸疑劇浪潮,很多犯罪懸疑劇紛紛以東北爲背景。比如2021年的《雙探》,2022年的《膽小鬼》,2023年的《漫長的季節》《立功·東北舊事》,2024年的《黑土無言》以及《雪迷宮》……

這首先是基於地理因素的考量。東北的冬天以其嚴寒著稱,低溫、大雪、冰封的湖面等自然現象,爲懸疑劇創造獨特的、近乎極端的環境,罪惡與謎團彷彿被自然的力量所掩蓋。

《雙探》《膽小鬼》《黑土無言》等作品中,都有極寒天氣下犯罪的場面,皚皚白雪與冰刀或尖刀落下時鮮血的噴湧形成強烈對比,增加視覺衝擊力,傳達出受害者的絕望與掙扎。寒冷的天氣使得偵探的行動變得艱難,加劇情節的緊迫性和衝突的激烈程度。

東北曾是中國最重要的工業基地之一,擁有衆多的老工業區。隨着時間的推移,一些工廠和礦區逐漸被淘汰或關閉,留下許多廢棄的建築和場地。它們充滿未知和危險,成爲隱藏祕密和製造懸唸的理想場所,比如《膽小鬼》的兩起命案發生在廢棄的“鬼樓”,《雪迷宮》中顧一燃被毒販綁架到廢棄工廠並被勒令製毒。

落魄的工廠、廢棄的礦井、鏽跡斑斑的機器,給人蕭條與落寞的感覺,亦適合用來表現時代的落差與人物內心的孤獨與迷茫。《漫長的季節》中,樺林鋼鐵廠的今昔對比就令人唏噓。

不過,地理因素並非唯一因素。《雪迷宮》裏有東北的四季,而不僅僅是冬季;《漫長的季節》的主色調是秋季的金黃,這個東北故事是在雲南取景拍攝的;劇版《平原上的摩西》,導演張大磊把故事的發生背景從東北的瀋陽轉移到他出生、成長以及最爲熟悉的地方——呼和浩特,也並不影響劇集的成立。

那爲什麼很多犯罪懸疑劇還是首選東北呢?

如果留意這些東北犯罪懸疑故事的時代背景便不難發現,它們幾乎都是以1990年代中後期到21世紀初爲故事背景。此時東北正經歷全國最爲嚴重的下崗潮。

新中國成立初期至改革開放前的幾十年間,東北被譽爲“共和國長子”,大量的重工業項目在東北落地生根。當時採取的是計劃經濟體制,政府集中調配資源,優先發展重工業,東北成爲全國最重要的工業基地之一。

隨着改革開放的推進和市場經濟體制的確立,東北地區的國有企業面臨着前所未有的挑戰。由於長期依賴計劃經濟模式,東北許多企業無法適應快速變化的市場需求,加之設備老化和技術落後,導致生產效率低下,經濟效益下滑。這一系列問題最終引發1990年代中後期到21世紀初的大規模的企業重組和人員精簡,下崗潮席捲而來。

經濟轉型期的不穩定因素,增加了社會治安的壓力。東北犯罪懸疑劇將下崗作爲一個或顯或隱的時代背景。犯罪懸疑故事,成爲包裹這段創傷記憶的極好載體。

比如《漫長的季節》中,樺鋼廠的衰落和下崗潮的來臨,工人們不得不面對生活的艱辛和未來的不確定性。王響爲給兒子找工作到處求人;李巧云爲了補貼家用去夜總會上班,一邊淚流一邊在電話裏爲生病的兒子唱搖籃曲;作爲1990年代緊俏的大學生,龔彪的職業生涯也戛然而止……創作者由此表達社會轉型的陣痛,並對小人物的命運寄予深切同情。

當下很多東北犯罪懸疑故事,創作者是下崗潮中的“子一代”,他們目睹了父輩的下崗,是下崗潮的見證者和親歷者。“東北文學三傑”班宇、雙雪濤和鄭執,就反覆寫起這段歷史:《平原上的摩西》改編自雙雪濤的同名小說,《膽小鬼》改編自自鄭執的《生吞》……

雖然很多人都已經“向前看”了,但“子一代”要記錄下父輩的情感與掙扎,也在某種程度上試圖彌補歷史記憶中的空白,讓後來者能夠更好地理解時代車輪和個人創傷之間的複雜聯繫。

東北的平民生活

提及東北下崗潮的,並不僅僅是東北犯罪懸疑劇,也包括一衆東北年代劇。2022年的爆款《人世間》之後,以東北爲背景的年代劇頗受主流電視平臺青睞,2023年《我們的日子》《父輩的榮耀》,2024年《南來北往》等年代大劇相繼播出。

年代大劇採用宏大敘事的手法,通過長時間跨度的故事敘述,展現歷史的發展脈絡,《人世間》《南來北往》的時代背景都是從1970年代延續到當下;它們是平民史詩,聚焦普通人的日常生活與美好品格;它們關注人性中最本質的部分,如親情、友情、愛情以及人與人之間的相互理解和支持。

更爲關鍵的是,劇集的情感基調是溫暖、溫情、堅韌、善良等正向詞彙。哪怕涉及到下崗潮,平民史詩表現的不是時代給人帶來的創傷,而是個體對於時代困境的超越。比如《人世間》,周秉承經歷下崗、再就業、創業等一系列的波折,喫那麼多苦頭,但他不抱怨、不頹唐;《父輩的榮耀》中,林區一樣經歷下崗潮的衝擊,工隊的隊長顧長山很努力地想爲工友們保住飯碗,保不住也全力支撐起工友……

也由此,東北的平民史詩多少帶有主旋律的特徵。它反映時代變遷,也許有表達時代陣痛的效果,但更多是爲了謳歌社會經濟的飛速發展,讓觀衆感受到時代脈搏的活力跳躍。這與東北犯罪懸疑劇形成明顯的不同。

一方面,東北平民生活故事有悠久的創作傳統。2002-2003年,家庭情景喜劇《東北一家人》三部曲轟動一時。劇集講述東北長春一個大型國有企業一個普通工人家庭的故事,展現東北普通人家在日常生活中的喜怒哀樂,成爲熒屏上東北平民生活敘事的早期代表作。之後,從《劉老根》系列到《馬大帥》系列,再到已經播到17季的《鄉村愛情》系列,它們都延續《東北一家人》的風格,以幽默詼諧爲基調,講述東北平民的生活故事,吸引了龐大且穩固的受衆羣體。

另一方面,東北在新中國以來豐富的歷程,爲年代劇構築了最佳舞臺。

在東北“共和國長子”的時期,“以廠爲市”的模式是一種典型現象。許多城市圍繞着大型工廠而建,這些工廠不僅僅是生產單位,更像是一座座自給自足的小型社會,擁有廠辦子弟學校、廠辦醫院以及生活服務設施等。比如《漫長的季節》中,樺林鋼鐵廠有自己的醫院、電影院、澡堂等。

“廠辦社會”裏,人與人之間的關係異常緊密,孕育出濃厚的集體主義精神;無論家庭還是鄰裏之間,無論遇到多大的困難和挑戰,大家總是能夠團結一致,共同面對。《人世間》的光片區,《父輩的榮耀》的林區,《南來北往》的職工大院,都有廠辦社會的影子,充滿鄰裏之間的互助與溫情,這是平民史詩不可或缺的部分。

從“共和國長子”的輝煌到經濟轉型期的陣痛,再到新時代的振興之路,東北的社會變遷在全國是最典型的。歷史的豐富性爲平民生活具備“史詩”的的底氣——作品可通過講述東北人民在不同歷史時期的生活變遷,展現他們面對困境時的堅韌與奮鬥,以及在社會變革中的適應與成長。

1+1<1

熒屏中的東北有着兩個截然不同的面向,但此前,它們一直涇渭分明,就像烈酒與紅茶。

雖然一些懸疑劇,跨越比較漫長的年代,比如《膽小鬼》《漫長的季節》;或者也有一些家長裏短的情節,比如《漫長的季節》出現燉豆角、酸菜粉、酸菜燉豬大骨等東北美食:但劇集的核心在於犯罪懸疑,基調冷峻悲涼。而一些平民史詩,也有一些犯罪懸疑元素,比如《南來北往》,但它的焦點在於溫情且堅韌的平民生活的呈現,基調有暖意而非暗黑。

回來《雪迷宮》。劇集發生於1997年的東北城市哈嵐,冰毒犯罪猖獗,此時禁毒局尚未成立,刑警們缺乏禁毒的專業知識。爲了破獲這起殺人案,當地公安局召集了來自不同崗位的精英,以鄭北爲隊長,組成禁毒專案組,與毒販展開鬥智鬥勇的較量。

這是很常規的緝毒題材的框架。但《雪迷宮》的敘事節奏遭到很多觀衆詬病:共32集,節奏慢得嚇人!

因爲《雪迷宮》不僅僅是懸疑劇,也是一部生活劇;劇中不僅展現刑警們與毒販的激烈對抗,更穿插了幾乎是相同篇幅的東北人民生活畫卷,包括專案組的日常工作、平時的聚餐、與家人的聚會和互動……

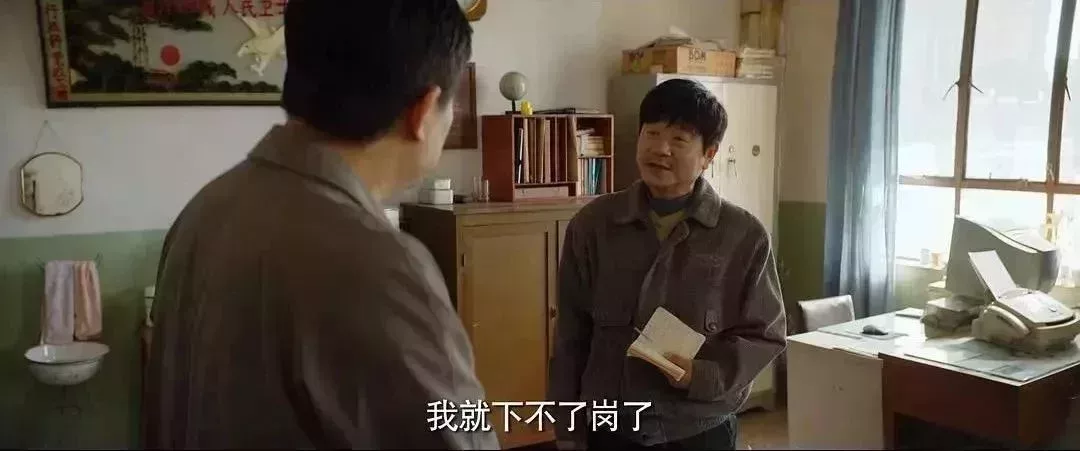

生活的部分,鮮明體現在“喫”和“聊”上面。“喫”的場景就各種炫東北本土美食,大雞架、豬肉燉粉條子、東北大肘子;氣氛再緊張也一定要拍攝專案組喫飯的畫面,比如小混混在鄭北父母的雞架店打砸並開槍,按理說應該驚魂未定吧,但下一個場景,鄭北的母親給鄭北等人端上美食,“你倆趁熱喫”……

大家邊喫邊各種閒聊,家長裏短,不厭其煩;黃景瑜飾演的鄭北,與王子奇飾演的顧一燃、章宇飾演的姜小海,時不時就一對一單獨喫飯,鄭北不論是對同事還是對潛在的犯罪分子都是掏心掏肺談心、各種勾肩搭背,以至於網上已經有不少腐女嗑起黃景瑜×王子奇的CP,或者黃景瑜×章宇的CP了……

懸疑劇追求緊湊的敘事節奏和高強度的心理刺激,《雪迷宮》試圖打破這一模式,通過增加生活化的情節來豐富劇集的內容層次,讓觀衆在緊張的破案過程中感受警察作爲普通人的另一面。比如高冷的顧一燃私底下是個喫貨,大高個丁國柱竟然很膽小;並表現東北的風土人情,讚揚東北人民的幽默、豪爽、熱情。

問題在於,不論是警察的人情味,還是東北的風土人情、東北人民的樂觀熱情,在東北平民史詩中已經老生常談,《雪迷宮》並沒有提供任何信息增量,甚至,《雪迷宮》的平民生活裏壓根就沒有“史”的維度——劇中並沒提到下崗潮。

更致命的是,類型的意義在於它能夠給觀衆提供穩定的審美期待,懸疑劇的愛好者並不想在懸疑劇裏看家長裏短;並且,撇開劇中的生活部分不說,《雪迷宮》的懸疑部分也並不出彩。

開篇的雪夜兇殺案,引出禁毒小隊和毒品危機的存在,爲後續的劇情發展埋下伏筆。隨着調查的深入,觀衆逐漸發現這起案件背後隱藏着更爲龐大的毒品銷售集團和複雜的犯罪網絡,不論是哈嵐還是花州的毒梟只是“小咖”,端掉搖頭丸的製作和銷售網絡並不意味着大功告成,哈嵐本土的冰毒製作和銷售網絡才更加可怖。這種由小及大、由點及面的懸念設置方式,在緝毒劇屬於通用模式。

劇集稍稍讓觀衆有記憶點的,是姜迎紫這個大毒梟的反差:看似溫婉的家庭主婦,實則是狠辣兇殘的毒梟。劇情行進到17集時,她毒梟的身份才徹底揭曉,警方與她的對抗正式拉開帷幕。

這節奏着實是太慢,17集的篇幅已經是一部完整懸疑劇的體量了。後續“小馬哥”的身份、姜小海身世之謎揭開後的選擇都是看點,但多少觀衆能堅持下來得打個問號。

讓人深感遺憾的一點是,《雪迷宮》的故事開始於1997年,此時正是下崗潮最激烈的時間段之一,劇集幾乎是對這一歷史事件隻字不提。好像當時哈嵐的“亂”只是一種“奇觀”而已,與具體的時代事件並無關聯。從這個層面看,《雪迷宮》比此前那些東北懸疑劇都保守,它處處有歷史,又是“去歷史”的。

烈酒和紅茶,單單作爲飲品都各有風味,但把它們直接混合在一塊,就“五味雜陳”;東北確實是創作的富礦,她的豐富性有待更深入更全面的挖掘,但不應是不同元素的生硬混搭。《雪迷宮》作爲生活劇或懸疑劇本身都不具備足夠的競爭力,硬是混合在一起,也只是1+1<2.更確切地說,是1+1<1.