本世紀誕生了不少優秀的醫生職業題材的美劇:家喻戶曉的《實習醫生格蕾》;把故事放在急診室,表現洛杉磯醫療資源緊缺及相關社會和倫理問題的《黑色警報》;揭批醫療系統官僚主義和權力黑幕的《駐院醫生》;還有《尼克病院》這樣將故事背景放在一百多年前的紐約的作品,那時抗生素和精密醫療器械尚未問世,外科手術做死人是家常便飯。

今天要談論的是一部耳熟能詳的醫生職業劇,《豪斯醫生》。如果說每一部成爲經典的職業劇都從獨到的視角再現了這個行業,那麼《豪斯醫生》的獨到之處在哪裏?爲什麼《豪斯醫生》能成爲一部「內行」看了不尷尬,「外行」看了不無聊的好劇?

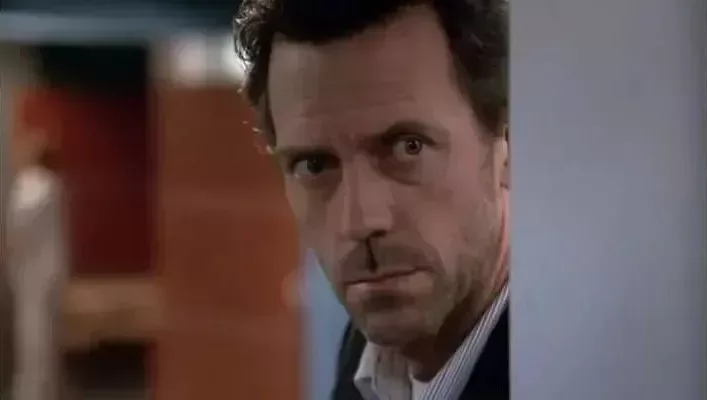

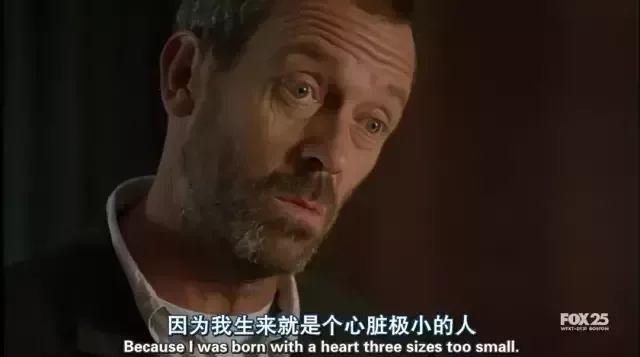

主角格里高利·豪斯(休·勞瑞 飾)是一位傳染病和腎病專家,供職於普林斯頓大學附屬醫院,有着高超的醫術和專業追求,桀驁不馴,脾氣古怪,瘸腿。在本劇開篇時豪斯醫生已經六個月沒有去門診坐診了,因爲他總是懷疑病人的誠實:「人都會撒謊。」他還說:「我只治療疾病,不治療病人。」雖然豪斯醫生看上去不近人情和不稱職,卻總能在關鍵時刻發揮作用,拯救病人的生命。這讓醫院領導有些爲難,因爲醫院確實離不開他。

豪斯醫生不合羣、刻薄的人設貫穿始終,是全劇的底色,影響着豪斯醫生的人際關係、職業發展、心理變化和對臨牀醫學的反思。那麼編劇是如何建立這個人設的,以及編劇爲什麼要這樣做呢?

拋開日常生活的表象,豪斯醫生是一位實證科學的狂熱信徒。他相信科學嚴謹的工作方法,相信實驗數據、技術和儀器,相信人靠證據才能瞭解真相。他相信人之外的世界可以被科學、理性、客觀地認識。

相應地,豪斯醫生不相信患者在醫生面前說的那些話,他說人「都是騙子」,那些話不足以採納爲診斷的證據。他接診的病人裏,有離家出走的說謊少女(第五季第8集),有隱瞞服藥的自行車手(第二季第6集),有隱瞞不倫關係的超模父親(第二季第13集),還有假裝患病博取同情和照顧的中年女人(第二季第9集)等等。無論在住院部還是門診,豪斯醫生面對的謊言數不勝數。

「謊言」是推動劇情發展的重要因素,也一次次應驗了豪斯醫生的斷言。似乎病人總在隱瞞或篡改真相,他們不在這兒說謊就在別處說謊。面對難以啓齒的病情,病人要麼緘口不言,要麼謊話連篇,有時病人自己都不知道在說謊,而豪斯醫生認爲自己很難且沒必要花力氣從病人口中的把謊言和真相分辨出來,因爲基於客觀證據的科學方法纔是他所認爲的接近真相的唯一途徑。

不過,即便被專業的醫學術語繞暈,非專業觀衆看《豪斯醫生》也不會感到無聊,因爲剝去醫生職業劇的外衣後它也是一部優秀的懸疑劇。緊張的節奏、縝密的推理和演員出色的演技,觀衆大可把《豪斯醫生》當作《福爾摩斯》那樣的懸疑劇來看。事實上,豪斯醫生問診和福爾摩斯探案時採用了一致的科學方法,分別啓發了現代臨牀醫學和犯罪學。

當福爾摩斯對證人和嫌疑人的陳述將信將疑時,他選擇走入現場。正如豪斯醫生拒絕信任病人的口述,轉而進入「案發」的「第一現場」,闖進病人的家中,搜尋證據。他在病人家中的冰箱內發現了火腿,進而推斷病人的症狀可能是寄生在身體內的豬肉絛蟲引發了感染(第一季第1集)。

當看到「偵探」偵查的不是命案現場,而是廚房、臥室、洗手間、辦公室的時候,觀衆的情緒被調動了起來,並對周圍世界提高了警覺,因爲來自微觀世界的細菌和病毒可能要了自己的命。

《豪斯醫生》想提醒觀衆,既然能從平平無奇的日常生活中找到患病的線索,那麼健康風險就存在於我們身邊。豪斯醫生喜歡再現和審視病人的生活環境,就像重建犯罪現場那樣,尋找廚房裏的黴菌、車上的白蟻、毛絨玩具上的細菌、不被注意的習慣等等。沒有人會平白無故得病,如果不是家族遺傳病,那麼線索就在我們身邊。

豪斯醫生還會察言觀色,給病人畫側寫,從病人的衣着、神態、語言、舉止判斷社會身份,就像福爾摩斯通過嫌疑人的泥褲腿推導活動軌跡一樣。

以上這些似乎是偵探而不是醫生該做的事,但卻恰好是通過這些舉動得來的證據,幫助豪斯醫生和他的團隊在一籌莫展時找到正確的診療方向。如果說《實習醫生格蕾》的重點是治療,那麼《豪斯醫生》的重點就是診斷。這種對診斷的倚重被呈現在觀衆面前。編劇把百分之八十以上的筆墨用在診斷上,當真正的病因(「兇手」)被找到,故事也就大體結束了,最終的治療過程被一筆帶過。

值得一提的是,每季《豪斯醫生》的創作團隊都有所不同,而第一季的導演團隊成員安·多赫納、卡羅爾·門德爾松、安東尼·E·祖克爾等人也參與了美劇《犯罪現場調查》系列的創作,這給《豪斯醫生》一開始就定下了推理和懸疑的基調,並鼓勵後續創作團隊利用蛛絲馬跡推動劇情發展。

豪斯醫生會成爲這樣的人,是因爲醫生就是在這樣的體系下培養出來的,他是行業的縮影,只不過他把這種觀念推到了極致。儘管劇中呈現的人物和情節略顯誇張,但它背後的診療原理是真實的,診療過程中的倫理悖論也是真實而殘酷的。

正如豪斯醫生一開始展現給觀衆的那樣,他一心想「客觀地」診療病人而不受病人幹擾。他希望醫學單純以一種「科學」的面目示人,從醫學中剔除人性。「只要不和病人交談,就不會被謊言困擾。」但是,我們都知道這是不可能的。

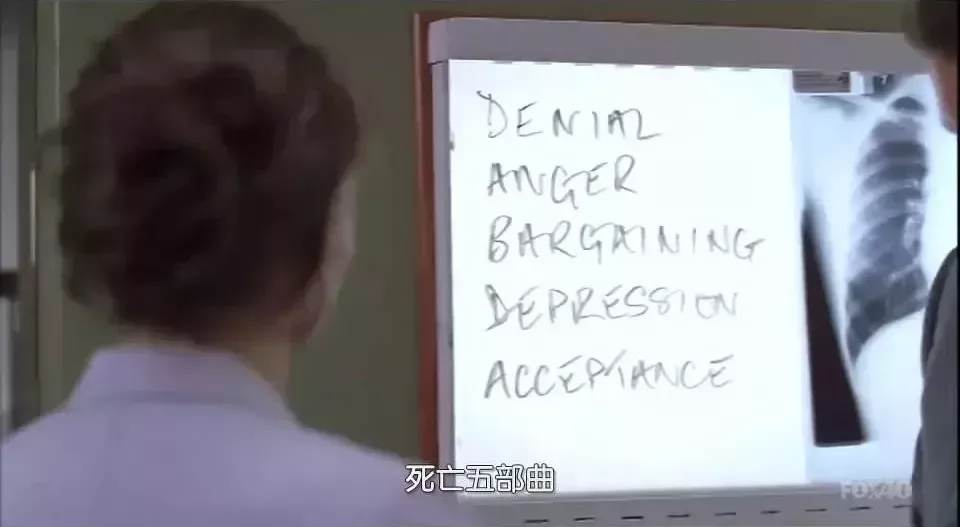

診療過程也是用不同方法建立實驗的過程,但和其它大多數實驗不同,臨牀醫學免不了和人打交道,而人、人與人的關係纔是最複雜的。儘管豪斯醫生一開始調侃他的助手卡梅隆醫生,說她如果在面對病人的死亡時不能冷靜一點,不如去實驗室工作好了,可是隨着劇情的發展,豪斯醫生自己也深受各種倫理問題的困擾,甚至差點毀掉了他的人生(降職、遇刺、喫官司、入獄等等)。

如果誠如豪斯醫生所言,人性被高估了,那麼醫生和患者雙方如何分別去應對這些被高估卻又不得不面對的「人性困境」?

矛盾的是,實證科學強調外部世界的理性和客觀性,卻抹不去人內心的不理性和主觀成分。《豪斯醫生》在明知不可爲而爲之的情況下,提供了一種對醫學倫理悖論的理解,爲觀衆提供身臨其境的面對醫學倫理悖論的機會,劇中人物的處境也是普通觀衆可能遇到的處境,這也是這部劇成爲經典的重要原因。

醫生面對的是人,不是儀器。成功的診療有賴於醫患關係中的彼此信任,但這種互信極其脆弱。如果把診療過程看作實驗的過程,那麼難免會有試錯和失手。一開始很信任豪斯醫生的病患被反覆誤診爲腦瘤和血管炎,也在治療造成的身體折磨中失去信心(第一季第1集)。

診療過程中的一個錯判也可能導致災難。豪斯醫生爲了找出感染新生兒的細菌或病毒,誘使新生兒父母同意讓患病的孩子加入對照試驗。他通過嬰兒的症狀篩選出兩種可能的病因,於是將嬰兒分成兩組,分別注射兩種抗生素藥物,並觀察反應。結果兩組嬰兒的病情都沒有緩解,其中一名嬰兒還因此喪命(第一季第4集)。同樣地,對沒有確診的病人宣告病人(第二季第2集),探討的也是醫生的決定對病人生命權的影響。

豪斯醫生還常常爲了驗證自己的大膽推斷給病人用藥和做檢查,以證明和證僞假設。可以說,豪斯醫生髮揚的是「大膽推斷,大膽求證」的精神。好在憑藉他高超的醫術常常妙手回春,再稀有的病例都躲不過他的慧眼,成功的案例遠多於失敗的案例,即便如此,他的一些冒進行爲仍招來不少倫理指控。

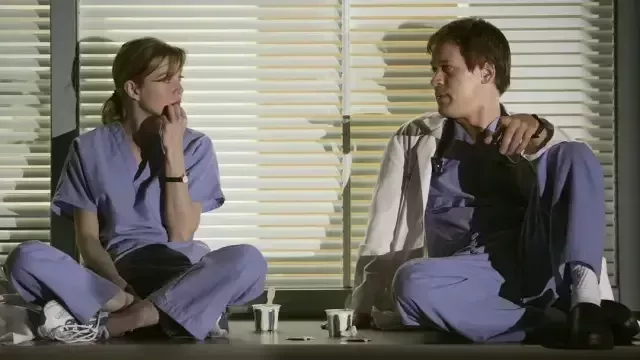

《豪斯醫生》第一季的場景很簡單,它更像情景劇。豪斯醫生一開始有三位各有所長的助手,分別是神經學家費爾曼醫生(奧爾馬·伊普斯 飾)、免疫學家卡梅隆醫生(詹妮弗·莫里森 飾)和心血管疾病專家蔡斯醫生(傑西·斯賓塞 飾)。

在固定的醫院空間裏,劇情靠豪斯醫生團隊的討論曲折演進。除了片頭病人在生活中發病的場景,大部分場景都安排在醫院和病人家裏。然而,隨着劇集的發展,《豪斯醫生》的故事線索越來越複雜,涉及的話題也越來越多。

比如,豪斯醫生對技術手段和客觀證據的篤信與現實的複雜性之間的矛盾被不斷放大。雖然證據是客觀存在的,但對證據的判斷和使用高度依賴醫生的主觀性。同一份核磁共振的檢測報告拿給不同的醫生看,就可能得到不一樣的診斷結果,因爲醫生的專業背景、能力甚至下判斷時的狀態都會影響結論。

從第二季開始,《豪斯醫生》還開始引入了醫患之外的社會維度作爲思考倫理問題的第三視角。第一季中夭折新生兒的母親與卡梅隆醫生的對視暗示了微妙的醫患關係,但母親的痛苦只是很個人化的情感。在續集中,豪斯醫生面臨的「人的問題」更社會化,也更尖銳,比如疾病帶來的社會性歧視、器官捐獻、臨終看護、種族問題等等。

確診絕症的人要不要和家人朋友坦白,是假裝若無其事,希求不破壞已有關係,平穩走完人生最後一程,還是打破這種表面的平靜?誠實和關係誰更重要?獲得醫藥公司資助的人道主義醫生是英雄還是惡人?醫生應不應該爲了醫學研究目的治療一個放棄治療的絕症病人?醫生能否說服絕症病人主動放棄生命並將器官捐獻給需要的人?當治療和患者的信仰發生衝突的時候如何取捨?這些都是《豪斯醫生》試圖探討的問題。

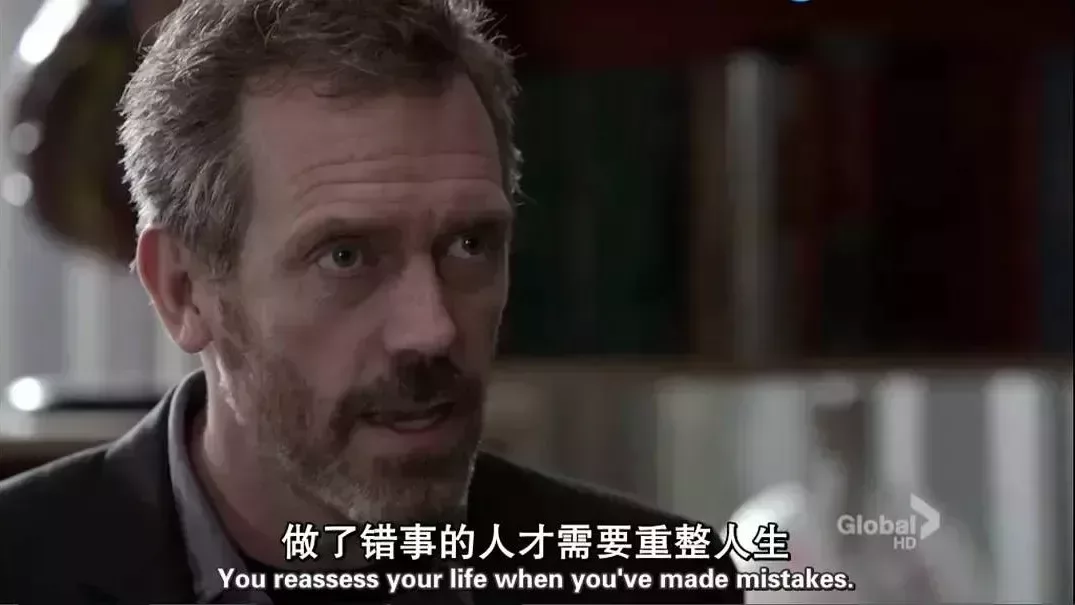

現在距離《豪斯醫生》第八季播出已經快十年了,這部劇集收穫了衆多老觀衆和新擁躉。有觀衆可能會因豪斯醫生逐漸變得感性或配角中途換人而棄劇,也可能因爲越來越多的感情戲而覺得這部劇「不純粹」了,但這些都無法掩蓋這部劇在職業劇中的影響力。

總之,《豪斯醫生》可以被看作一部燒腦的懸疑推理劇,但它又不止於此。《豪斯醫生》有一個理性和冷酷的外表,但它時刻提醒人們,臨牀醫學實踐中,科學和技術的世界之外還有人,理性不是人的全部,科學和技術最難解答的是人和關係的問題。