如果堂吉訶德可以穿越到現在,應該會感到欣慰。無數的文藝作品致敬他,哪怕僅僅致敬他表面的瘋勁兒,也不會有多少人嘲笑他。

作爲文學史上第一部現代小說,《堂吉訶德》是探索普通人內心世界的發端。再渺小的人,內心也藏着一整個宇宙。在並不總是如意的現實世界,人的內心無可避免會遭遇磨損、撕裂乃至傾軋。如何自處,便成了永恆而迫切的命題。

百老匯經典音樂劇《我,堂吉訶德》問世近60年。2012年,七幕人生音樂劇將《我,堂吉訶德》英文版引進中國,並於2015年推出中文版製作。巡演至今,引發了廣泛的共鳴。

該劇以作家塞萬提斯被捕入獄開場,爲了從囚犯手中奪回自己的手稿,他只能藉助堂吉訶德的故事自我辯護。戲中戲的嵌套結構,反而直擊人心。身處陰溝依然仰望星空的“瘋子”,唱出了一曲理想主義的頌歌。

也許“瘋子”才掌握真理呢?

相信很多人一開始都會覺得堂吉訶德是“瘋子”。他沉迷於騎士小說無法自拔,幻想像騎士一樣遊歷四方,處處和現實格格不入:

把風車當巨人,大戰數個回合後丟盔棄甲;把臉盆當寶貝,鄭重其事地扣在頭上;把旅店當城堡,請求旅店老闆封他爲騎士。

但是剝去荒唐的外衣,會發現堂吉訶德的內核是清醒。

在《我,堂吉訶德》中,卡拉斯科醫生想要勸服堂吉訶德迴歸現實。“騎士都已經消失300年了……這可是事實。”這時候堂吉訶德說出了一句振聾發聵的話,“事實往往是真理的敵人”。

導演約瑟夫·格雷夫斯(Joseph Graves)認爲,這句話是全劇的劇眼。就像再全面的統計學數據也無法描述人類的靈魂,我們可以羅列出所有的客觀事實,卻依然對真理一無所知。偏偏是堂吉訶德這個所謂的“瘋子”,一直在追尋真理。

堂吉訶德口中的“公主殿下”杜爾西尼婭,是真理和美的化身。這是一種昇華的慾望,受道德約束,與功利無關。在西班牙作家烏納穆諾看來,堂吉訶德“永不熄滅的生存渴望”根植於此。

真理沒有騎士小說和現實世界之分,可人們往往只看到堂吉訶德的不切實際,忽略了他在維護公正、懲惡揚善。堂吉訶德的悲劇性便在於他對現實無能爲力,他的理想主義只能在虛構中獲得喘息的空間。

正如海子的詩裏所寫:“和所有以夢爲馬的詩人一樣 / 我藉此火得度一生的茫茫黑夜”。被拖拽出虛構後,堂吉訶德離死亡只有一步之遙。

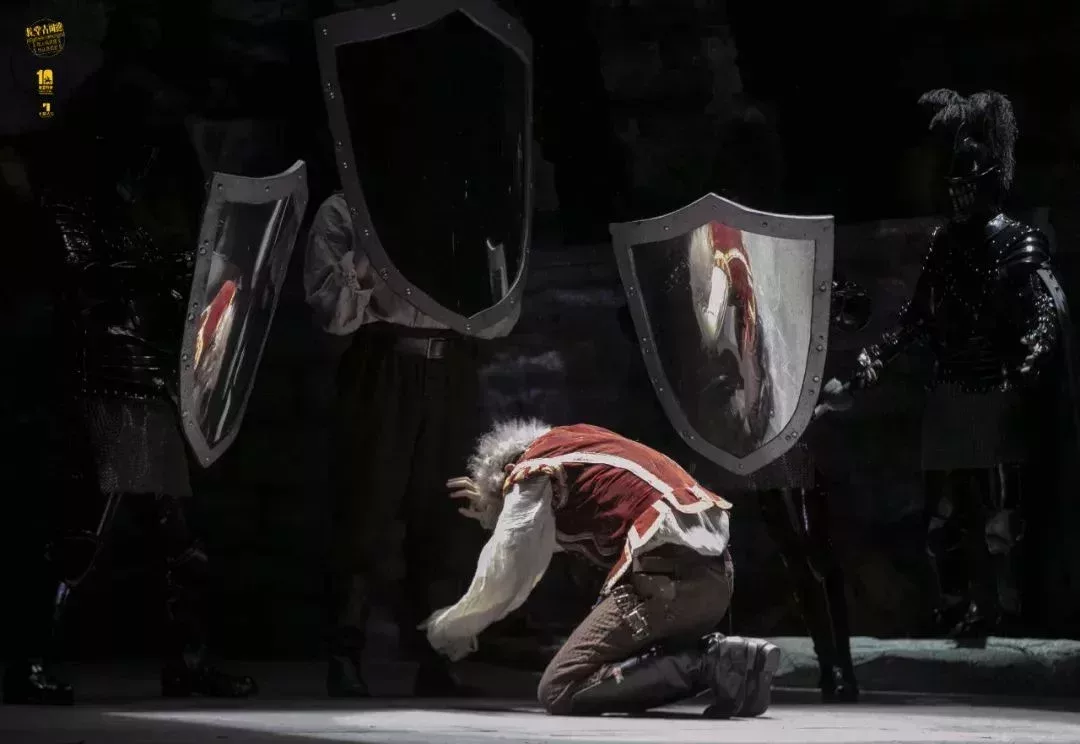

這正是悲劇的動人之處,先創造偉大,然後把偉大毀滅掉。人們看到了堂吉訶德明知不可爲而爲之,觸摸到了他永不止步的靈魂,再也無法嘲笑他。

作爲堂吉訶德的創造者,塞萬提斯具備相似的理想主義的樸拙和天真。劇中的塞萬提斯因爲向教堂收稅鋃鐺入獄,爲自己是“理想主義者、三流詩人和老實人”認罪。歷史上的塞萬提斯一生貧苦坎坷卻筆耕不輟,生前被視作不入流的通俗作家,死後才聲名日隆。

無論是原著小說《堂吉訶德》還是音樂劇《我,堂吉訶德》,塞萬提斯都揮舞着創造者的魔法棒,對堂吉訶德的理想主義施加打擊,最終又給出一點肯定和欣賞。現實世界總有許多迫不得已,理想主義受到擾動在所難免。

“如果這個世界本身已經足夠荒唐,那究竟什麼才能算是瘋狂?”正因如此,虛構的存在更顯珍貴。那個在遊歷中尋找精神家園的堂吉訶德,始終忠於自我,表裏如一,自由得徹底。很少有人,可以和他一樣幸運。

塞萬提斯和堂吉訶德,何嘗不是一人。或者更確切地說,飄在星空中的堂吉訶德,是紮根地面的塞萬提斯的理想自我。

理想自我,潛藏在皮膚之下

也許每個人的理想自我,都有堂吉訶德的身影。約瑟夫·格雷夫斯促成《我,堂吉訶德》引進中國,並擔當中文版的導演。他從未擔心中國觀衆對劇目的接受度,因爲堂吉訶德離我們並不遙遠——

他就潛藏在皮膚之下,只需動手撓一撓,就能找到他。

哪怕是看似最遙遠的實用主義者,比如劇中的桑丘,也是如此。桑丘與堂吉訶德的理念截然相反,卻陪同他踏上了荒唐的旅程,盡心盡力保護他的周全。談及原因,桑丘說“我就是喜歡他”。

導演約瑟夫把桑丘與堂吉訶德的友誼,類比爲騎士小說中的浪漫愛情。它源自內心深處的認同,純粹且有力。究其根本,是因爲堂吉訶德是桑丘的理想自我。

桑丘羨慕堂吉訶德無所畏懼,有可以追尋的夢想,有能力擺脫單調乏味的日常。只可惜桑丘缺乏自我覺知,約瑟夫私心很希望他能夠說出“我想成爲堂吉訶德那樣的人”。

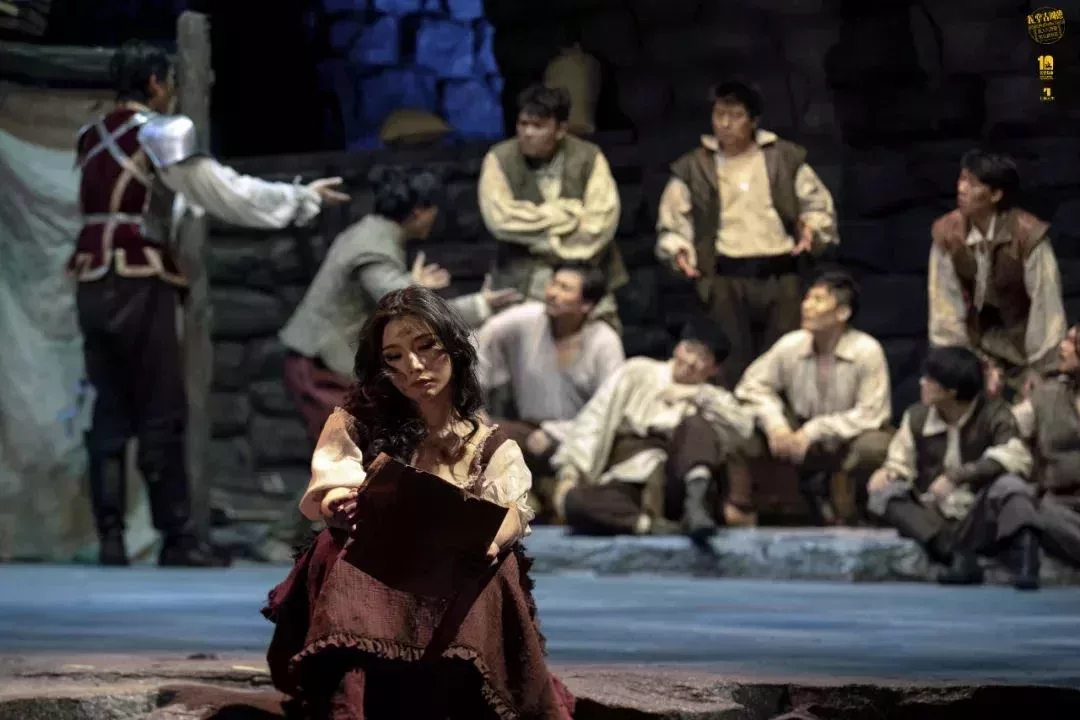

阿爾東莎作爲劇中囚犯的一員,更接近普羅大衆的立場。爲求生存,許多人都必須壓抑自己的理想主義。阿爾東莎就說過:“在監獄裏,心存希望的人是活不下去的。”

所以,她被堂吉訶德喚醒後所經歷的掙扎才那麼令人心碎。“咒罵和拳腳,我能照樣還給他,溫柔我怎麼抵抗。求你不要再拿你那杜爾西內婭折磨我,我是什麼貨色,是阿爾東莎這賤人騷貨。”

理想主義的矛盾性,在阿爾東莎身上體現得淋漓盡致。堅持理想主義,可能會被踩入塵埃中遍體鱗傷;可是違拗本心,又會失去對自己真正重要的東西。

阿爾東莎的可貴之處在於,她願意爲堅持理想主義付出代價。她成爲了劇中轉變最大的角色,在直視內心之後選擇了理想的自我,讓生命活出自己想要的樣子。

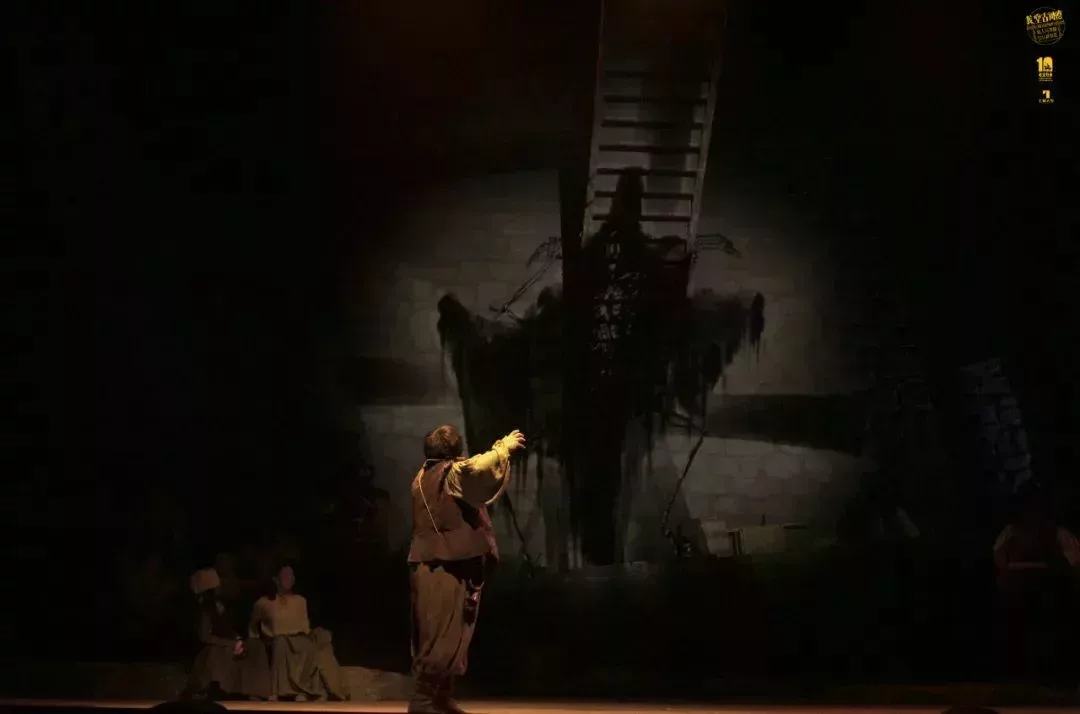

通向理想自我的征途是向內的。爲了方便觀衆進入角色的內心世界,約瑟夫和團隊在十週年特別版的《我,堂吉訶德》中豐富了舞臺的光影呈現。他們設計出了各式各樣的影子,象徵着內心征途的物理回聲,與角色本身發生着互動。

這些影子在開場就極具存在感,囚犯們的日常生活場景是模糊的,但他們投射到牆上的影子巨大而躁動。隨着後續情節的發展,影子一次次以不同的方式出現。“在某種程度上,它們讓你看到真實的人。”

負責中文譯配的程何,認爲這部劇對中國觀衆有特別的意義。在東亞的集體主義文化氛圍下,個體的理想自我容易被淹沒。觀衆可以在觀劇過程中解放被壓抑的自我,獲得不一樣的視角,展開全新的世界觀。

像阿爾東莎那樣喚起自己的理想自我,也許只需要一部音樂劇的距離。

劇場魔法:從黑暗到光亮

《我,堂吉訶德》的一大關鍵詞是轉變。獨特的戲中戲結構,讓觀衆親眼見證了劇中監獄衆人的轉變,內心深處也潛移默化地發生了轉變。在導演約瑟夫看來,劇場的魔法正在於引導觀衆從黑暗走向光亮,就像嬰兒降生。

每個人自出生起,便有着共通的恐懼、困惑、憂慮等感受。這些感受本身並不黑暗,只是需要對話來得到紓解。而劇場是一種公共的精神體驗,它邀請觀衆和演員互相敞開心扉,感受並回應彼此的感受。

這意味着絕對的安靜、專注、心無旁騖,像一個原始而又神聖的儀式。於是在這個過程中,真理得到了揭示。《我,堂吉訶德》中所有的戲劇要素共同作用,讓魔法發揮出最高效力。

在視覺呈現之外,約瑟夫團隊也注重聽覺的調適。中文語調本身就富有音樂性,賦予了中文音樂劇獨特而豐滿的韻味。以此爲基礎,團隊在不同語言文本之間的轉換上,耗費了大量的心力。

劇本顧問馬伯庸與譯配程何經過探討,把騎士小說和中國的武俠小說聯繫起來。武俠化的文白完美適配堂吉訶德嚴肅莊重的語言風格,桑丘等其他角色則用簡單粗淺的大白話勾勒。

更不用說,武俠小說和騎士小說在精神內核層面就互通款曲。觀衆無需一字不落地聽懂每一段對話或獨白,依然可以順暢地沉浸其中,與劇中人的命運共振。

十週年特別版《我,堂吉訶德》在中國各大城市巡演,收穫一致的好評。程何記得,有一位觀衆在觀劇後改變了自己的職業規劃,放棄穩定的工作,轉而去學習和闖蕩。

“對於‘內卷’‘躺平’‘喪’文化盛行的現在,這部劇呼籲的個體力量可以讓大家從中脫身,找回自己在這個時代中容身和凸顯的能力。”

導演約瑟夫也是個堅定的理想主義者,他深信理想主義可以改變現實。因此,理想主義不會是人類最後的信仰,而是一切的開始。

在《我,堂吉訶德》的結尾,監獄衆人看着塞萬提斯走向宗教法庭,一同唱起堂吉訶德的那首《不會成真的夢》。他們仍然身陷囹圄,心裏卻永遠保留了一束光,再也不是從前的自己。

只有公爵這個角色例外,他象徵着理想主義者的對立面。在少兒版《我,堂吉訶德》中,約瑟夫會讓他發生轉變,和監獄衆人一起歌唱。而在成人版中,約瑟夫從不強求他轉變,允許他生長出自己的自由意志。

每次排演,約瑟夫都會尊重公爵飾演者的想法。“在結尾看到他歌唱是很有力量的。但有時候我更喜歡他拒絕轉變,冷眼旁觀,這代表了世界的另一重面向。無論如何,劇中99.9%的人都被改變了。”

好的戲劇不屑於說教。觀劇之後的觀衆,會做出自己的選擇。